第3回 アーティストは何をつくっているのか?

開催日:2019年9月25日(水)アサダワタル (文化活動家/アーティスト)佐藤李青 (アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)

2019年度で10年を迎えた東京アートポイント計画 を解剖する、レクチャーシリーズの最終回。ゲストは、文化活動家/アーティストのアサダワタルさん。これまでたくさんのアートプロジェクトの現場に携わってきたアサダさんの実践を紐解きながら、複数年の時間をかけることで、アートプロジェクトの現場では何が起こるのか?新しい手法や未見の表現を扱う「創造」活動を軸に掲げる文化事業において、どのように「アート」を語っていけば良いのか?アートプロジェクトの実践を語るための「ことば」を紐解きます。

■「アーティスト」とは何か?

このレクチャーシリーズの読本『これからの文化を「10年単位」で語るために-東京アートポイント計画 2009-2018-』 の1章「中間支援の9つの条件」にある「9 アーティストに学ぶ」(p64〜69)のテキストをもとに、レクチャーがスタートしました。

ここでは、プロジェクトにおけるアーティストの役割が詳しく紹介されています。その具体的な事例としてあげられているのが、文化活動家/アーティストのアサダワタルさんが軸となったプロジェクト「小金井と私:秘かな表現」の3年間の活動。ナビゲーターでアーツカウンシル東京のプログラムオフィサーである佐藤李青が冒頭の部分を読み上げながら、東京アートポイント計画が考える、アートプロジェクトにおけるアーティストやアートについて共有しました。

「小金井と私:秘かな表現」のプログラムを紹介。

アートプロジェクトの中核を担うアーティストは「人」を対象とすることが多い。かたちのある「もの」をつくるのではなく、さまざまな人とともに「こと」を生み出すことを表現行為の目的とする。その成果は作品というよりも「活動」といったほうが近い。アーティストの構想を起点に、さまざまな人が創造的な活動にかかわり、アイデアやスキルを持ち寄り、当初の構想を変化させながらかたちにしていく。あらかじめアーティストに構想があることよりも、まずは地域を訪れ、リサーチからはじめることも多い。そしてその過程は、アーティストの指示の下で動くのではなく、活動をともに動かす人々との水平的な関係性のなかで物事が展開していく。

東京アートポイント計画では、これまで多くの場面でアーティストが先導役として活動を牽引し、同時にそのやり方を学びながら事業を展開してきました。「小金井と私 秘かな表現」でアサダさんは、「記憶」という自身の持つテーマや、ちょっと謎に満ちた枠組みを投げかけることで参加者の発想を飛躍させ、ひとりでは考えられないようなことを人々のなかに呼び起こしていきます。佐藤はそれを、「アーティストの構想を実現するのではなく、かかわった人それぞれが、日常をよりよく生きるための創造的な術みたいなものを獲得していくという状況。それは、アーティストが持っている技術や視点を受け取ることなのかもしれません」と説明しました。

■「いま」「ここ」に必要なメディアを考えた、福島の復興住宅でのプロジェクト

アサダさんは簡単な自己紹介のあと、「ラジオ下神白」プロジェクトメンバーの小森はるかさん(映像作家)が制作したドキュメンタリー映像を流しました。ひとりのおばあさんの歌声からはじまる静かな映像。「ラジオ下神白 あのとき、あのまちの音楽からいまここへ、下神白団地住民のみなさま、こんにちは」というアサダさんの声。そのあとは団地住民(ご高齢の方が多いよう)のところへアサダさんたちプロジェクトメンバーが訪ねて行き、話を聞きながらラジオを収録するさまが記録されています。映像の最後には、住民の思い出の曲だという『青い山脈』を合唱する若者たちが映ります。

VIDEO

「ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへ」ドキュメント

舞台は福島県営の復興公営住宅「下神白団地」。1号棟から6号棟まであり、住民はもともと、1、2号棟が富岡町、3号棟が大熊町、4、5号棟が浪江町、6号棟が双葉町という、帰宅困難区域を含むエリアに住まわれていた方です。当初は200世帯が入りましたが、現在は150世帯ぐらいに減りました。

アサダさんがこのプロジェクトをはじめて、今年で約3年が経ちます。2016年、「住民同士の交流づくりをするためにアーティストが入る」ことになり、東京都、アーツカウンシル東京による「Art Support Tohoku-Tokyo」 という枠組みで、現地NPOと協働したプロジェクトの一環として、アサダさんはこの下神白団地にやってきました。アサダさんがきたときには、すでに複数のNPOなどが住民同士の交流を目的にした活動をしていましたが、「イベントや団地の集会場に来る人が限定されている」という課題がありました。

ラジオや音楽を軸としたメディアを使ってつながりをつくってきたアサダさんは、これまでの経験を生かして、「この団地のなかだけで流通するラジオをつくろう」と発案します。「そのラジオには住民の声が詰まっていて、この部屋にはこういう住民が、こういう思いで住んでいる、ということが共有できるような番組ができたらいいのではないか」「被災したときの状況や、なぜここに住んでいるのかといった話題は、これまでもたくさん話されているだろう。もともと住んでいらっしゃった町の思い出を、その人となりと一緒に紹介する番組ができないか」と提案されたそうです。

■できないことをポジティブに捉える

「ラジオ下神白」のラジオCD。 いよいよラジオをつくるために動き出しますが、山間にある下神白団地の電波状況は悪く、そもそも電波を飛ばすことも難しいため、「ラジオをつくろう」というアイデアは一筋縄ではいきませんでした。しかしアサダさんはそのことをポジティブに捉え、「ラジオは聞いている住民の顔が見えず、どういうふうに聞いてくれているのかも分からない。だったら、直接会って渡して、反応も分かるかたちにしよう」と声を電波で飛ばすのではなく、CDに録音をした「ラジオCD」というものを考えます。

住民の方のお宅に伺い、思い出の曲と、その曲にまつわる思い出話を聞き、その様子をラジオCDに収録して、一軒一軒に届けてまわることをはじめます。そうするとひとつの曲や思い出話がきっかけとなり、人から人に思い出が伝播していくような体験が生まれたそうです。アサダさんは、この記憶を呼び起こすきっかけを「想起のボタン」と呼んでいます。それが次の口実になりまた話を聞く、そうした連鎖や循環が生まれていきました。

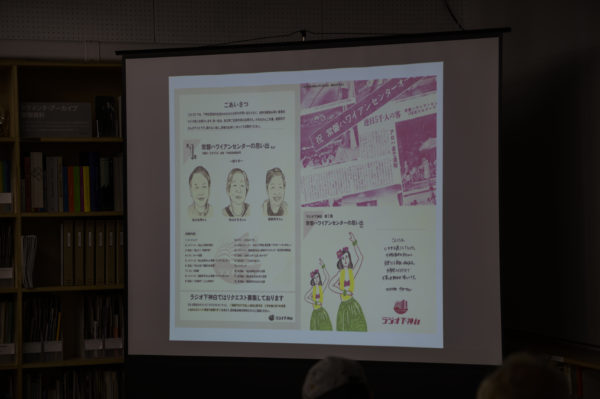

「ラジオ下神白 ラジオCD 第1集」。 現在は「第6集」まで完成しています。各集でテーマがあり、第1集の特集は「常磐ハワイアンセンターの思い出」。団地の役員さんと話をしていたときに、「常磐ハワイアンセンターに子供をよく連れていったよね」といった話が出てきたので、その話をメインにした特集になりました。相互交流も目的に、さまざまな工夫も凝らしています。例えばCDのケースには「リクエストカード」が入っています。このリクエストカードに聞きたい曲を書いて、集会場の前の黄色いポストに入れる。それをアサダさんたちが読み、次の制作に生かすことも行っています。

■表現やアートがつくりだすコミュニティ

こうしたつながりが生まれていく一方で、集合住宅に住み慣れないことや、もとの土地に帰りたいという思いから、悩みながらも下神白団地を出て行く住民の存在が徐々に見えてきました。アサダさんは、この経験から考えた「コミュニティ」を次のように語りました。

「表現でできるコミュニティって何だろうと思ったときに、僕は感性とかに訴えることによって、人と人との関係性が新しく変わっていくことなんじゃないかなと思って。それが表現のできることなんじゃないかなと思っていて。表現による感性のシェアからコミュニティ感を問い直していこうということで、僕がすごくこのプロジェクトにかかわっていていつも悩ましいのは、コミュニティをどこからどこの幅で捉えるかということです」

当初は住民間の交流のためのプロジェクトでしたが、状況が刻々と変わるなかで、この場所を出て行った方々の存在がアサダさんのなかで日に日に大きくなっていきました。「出て行った方々は、もうこの団地の『住民』ではないのだろうか」。いまこの場所にいるかいないかではなく、いろんなかたちで人と人はつながっている。改めてこのプロジェクトがつくる「コミュニティの幅」を考えたときに、アサダさんは「拠点にこだわらず、この場所を出て行った方も含めて考えたほうが良い」という思いに至ります。

■世代も土地も超えて体験を共有することはできるか?

団地住民からお話を聞く「伴奏型支援バンド」のメンバー。 さらにアサダさんは20代後半のプロジェクトメンバーから、重要なヒントを受け取ります。「ラジオ下神白」に登場する方々(団地住民は80〜90代の方が多い)がいくら思い出の曲について話しても、世代の異なるプロジェクトメンバーたちにとっては知らない曲ばかり。でも彼女はこう話しました。「みなさんの思い出の曲を聴いているうちに、いろいろな感情があふれてきました。過去の思い出は絶対で、確かにあのときを過ごしたという確信のようなものがいまの自分を支える自信にもつながっている気がします。みなさんのライフヒストリーを聞きながら、誰かの人生にタイムスリップするのもすごく楽しいです。下神白だけではなく、若者にもちゃんと届いています」。

アサダさんはこの言葉がきっかけに、「ラジオ下神白」は土地も世代も超えて、震災を経験した人たちの体験を共有できるメディアではないだろうか、と思うようになります。そこで2018年12月、アーツカウンシル東京ROOM302(東京)に来場者を募り、「REC⇄PLAY ある復興団地の『声(風景)」をなぞる 『ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへの報奏会」という企画を行いました。「報」告会でもあり、演「奏」会でもある、離れた場所にいる人にも「感性に訴える」プログラムができないかと考えて、これまでのラジオをみんなで聞いたり、リクエストに出てきた曲をその場で生演奏したりしながら、ラジオごっこのようなこともやりながら、最後は団地住民の方の思い出の曲『青い山脈』をみんなで歌いました。

さらに一歩先に進んで、アサダさんは東京と下神白を行き来する仕組みづくりを「伴奏型支援バンド」(団地住民の思い出の曲を、住民の歌声の後ろで演奏する。活動拠点は東京だが、数回現地訪問も行った)というかたちで実現しました。バンドメンバーは実際に住民の生の声を聞き、思い出や人柄に触れることによって、「被災した人」という情報や知識を超え、記憶と現在をつなぐ表現を模索しはじめます。アサダさんは話します。

「もちろん住民のためという思いもありますが、それだけではなく、住民によって立ち上がる何かを別の人が受け取る。新しいコミュニティを育むには、その重要性があると思っています。支援されるはずの被災地に住む方が、東京の若者を支援することが、このプロジェクトで大事ではないかと。そこで有効なのは、表現ではないかと考えています」。

■アートとは、言葉にならないものを伝える力

後半は佐藤も加わり、対話が続きました。「ラジオ下神白」について紹介するときに、手紙や映像をつかったり、さまざまな言葉を引用した理由を佐藤に尋ねられ、アサダさんは「言葉だけでは伝えられない雰囲気をどう伝えるか? 手紙を朗読したり、映像を見せたり、一瞬音楽をかけることによって、その場に起伏が生まれます。ただスライドを見せたり、ひたすらしゃべるのとは、また違う動きになるかなと思っています」と語りました。「今日、この場のテーマは『時間をかけて言葉をつくっていく』ということだと思いますが、僕自身は言葉をつくる行為と、体験をする行為は、決して逆のことではありません。むしろ双方的に、お互いを補い合うものかなと思っています。やはり言葉だけでは分からないこともある。でもなかなか名付けようのない体験を、あえて言葉にすることで解像度は上がります」。

最後に来場者から、「アサダワタルさんの考えるアートについて、もう一度お聞かせください」という質問を受け、アサダさんは2015年から3年間にわたって東京・小金井市で取り組んだ「小金井と私:秘かな表現」でのプログラム「想起の遠足」にて、参加者に配ったテキストを読み上げました。テキストは2年前に書かれたものですが、この思いはいまも変わらずにあるそうです。

「みなさんにかかわっていただく想起の遠足のジャンルを強いて言えば、それはアートプロジェクトと言われるものです。一般的に参加型アートや、地域アートといった言葉で全国各地の地域コミュニティを舞台に展開される文化事業のことを言いますが、僕は思うに、アートプロジェクトの最大の特徴は一人ひとりの私の表現が、別の私と、さらに別の私、つまり他者同士で触発しながら、じわじわとそれらが編まれていき、やがて、誰がやったの、誰の表現なのという主体自体が、いい意味でボーダーレス、シームレスになっていく。その運動のダイナミックさが見られる点にあると思います。そして、それは世間で言うところの市民活動と言われるものと、実は非常に親和性が高いと。このプロジェクトは決して原発反対とか、平和な社会をという明確な社会的メッセージを持って活動するものではありません。が、しかし、実は何かはっきりとした言いたいことがある、提起するべきものがあるという内容以前に、人が当たり前のように私の生を自発的に表していく、その態度自体がどこかでときに煙たがられたりとか、世の中という暗黙のルールのなかで忘れ去られたり、大人になるに連れて、さまざまなしがらみのなかで、自分自身に、実は眠っている内なる声に耳を傾けられなくなったりすることに対する、ある種の抵抗なのではないかと思います。そして、その一見穏やかで柔らかい抵抗といった何かを、アートプロジェクトという枠を使いながら表現する。それが、そもそも『想起の遠足』である前に、なぜこんな一見訳の分からないことを、わざわざ立ち上げるのかという根っこにある思いです。」

言葉と実践が循環していくようなアサダさんの活動から、言葉にこだわってきた本レクチャーシリーズに通じる問いかけを得るような回となりました。

文:関川歩 佐藤恵美 齋藤彰英 NPO法人Art Bridge Institute

*本レクチャーで使用した書籍『これからの文化を「10年単位」で語るために ー 東京アートポイント計画 2009-2018 ー』について、こちらのページ でご紹介しています。PDF版は無償公開、印刷版はオンラインや各地の書店様等でのご購入が可能です。 現在は、PDF版 のみ公開しています。