共通: 年度: 2020

佐沢静枝

廣川麻子

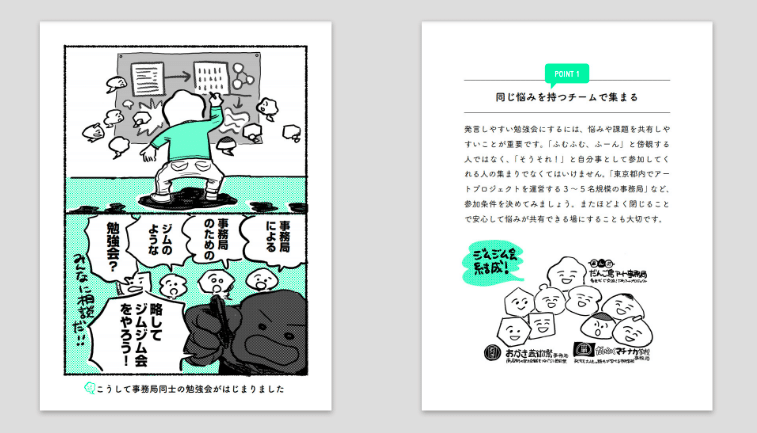

解決のヒントはおとなりさんがもっている。ジムジム会をひらいてみよう。

「東京アートポイント計画」参加団体(芸術文化や地域をテーマに活動するNPO法人や社団法人など)とともに、プロジェクト運営事務局に必要なテーマを学び合うネットワーキング型の勉強会「事務局による事務局のためのジムのような勉強会(通称:ジムジム会)」。2019年にスタートし、丸2年。運営側によるさまざまな対話の仕掛けのチャレンジや、参加団体から持ち寄られたプロジェクトでの工夫のシェアによって、これまでできていなかった参加団体同士の交流が育まれ、相互に成長する土壌ができました。

>ジムジム会のレポートはこちら

これは東京アートポイント計画が目指す、アートプロジェクトの事務局の基盤づくりにとってもっとも有効な手法なのでは?2年やってみた手応えを共有したい!学び合いの臨場感を伝播させたい!と、ジムジム会を広めるべく「事務局による事務局のためのジムのような勉強会 ジムジム会のひらきかた」を制作しました。

ジムジム会とは何なのか。なぜはじまり、どのように開催し、どんな効果があるのか。実際にあったエピソードを元にしながら、美術家の宮田篤さんによるまんが「ジムジム会ができるまで」「ジムジム会ができたあと」と、ジムジム会をひらくための「7つのポイント」を収録しています。

▼目次▼

まんが ジムジム会ができるまで

7つのポイント ジムジム会のひらきかた

まんが ジムジム会ができたあと

ジムジム会 開催一覧

全編PDFにて構成。アートプロジェクト運営の困りごとを解決していく物語をスクロールしながらお読みいただけます。

▼こんな方におすすめ▼

アートプロジェクトの運営をしている人

活動の中の悩みがなかなか解決しない人

互助会のような勉強会をひらきたい! と思っている人

小さな規模で展開するアートプロジェクトの事務局はえてして「時間がない、人手がない、やりかたがわからない」に陥りがちです。自分達と似たような事務局と集まり、知恵を出し合うことで、解決のヒントがみつかるかもしれません。共に学び合うことから次の一歩へ。ぜひ、「ジムジム会のひらきかた」をひらきつつ、おとなりさんへ目を向けて、声をかけてみてください。「ジムジム会やろうよ!」

—————————————————————————-

事務局による事務局のためのジムのような勉強会 ジムジム会のひらきかたまんが|宮田篤

デザイン|吉村雄大

企画編集|中田一会(きてん企画室)

プログラムオフィサー|大内伸輔、村上愛佳(アーツカウンシル東京)

発行|公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

こちらの記事でも「ジムジム会のひらきかた」をご紹介しています。

オンライン報奏会「表現・想像力・支援」(ゲスト:いとうせいこう)

2021年2月23日(火・祝)、第3回目のオンライン報奏会が開催されました。最終回になる今回は、あの日からまもなく10年を迎える2021年3月11日を目前にし、震災後に福島の方々との交流を盛んに行ってきた作家・クリエイターのいとうせいこうさんをお招きし、「ラジオ下神白」のディレクターの筆者(アサダワタル)、現地でマネジメントを務める鈴木詩織さん(一般社団法人Teco)の三人が登場。住民さんの語りや住民さん自らが歌った「メモリーソング」の録音物を聴き交え、「表現」を軸に被災を経験した一人ひとりの「個人」とどうかかわるかというテーマで語り合いました。

語る表現から、聴く表現へ

いとうさんが東北に通うようになったのは、個人の庭に咲くスイセンの球根を被災地に届ける「スイセンプロジェクト」を行なっていた園芸家の柳生真吾さんの誘いがきっかけでした。ベランダ園芸家(ベランダー)としての顔も持ついとうさんにとって、この柳生さんの声かけは、被災地でのかかわり方を模索していたなか「これならすんなり行きやすい」と感じたそうです。最初に訪れた宮城では、ある華道家のふるさとを訪れ、何もなくなってしまったその土地にポツンと咲いたスイレンを遠くから眺めたときに、「ああ、ここにこれを植えたのか」と感銘を受け、そこから小説『想像ラジオ』(河出書房新社、2015年)の構想が湧き上がってきたと語ります。興味深いのは、被災地にかかわる際の「きっかけ」とその後の「引き取り方」について。いとうさんは、園芸がきっかけとなり東北に誘われ、その体験から小説を書くという引き取り方へと進んだ。これには100人いれば100通りのパターンがあります。「音楽」という表現をきっかけに、「ラジオ制作」や「バンド演奏」という引き取り方をしてきたわたしたちラジオ下神白チームにとっても、共感するお話でした。

一方でいとうさんは非当事者として自身が「書く・語る」ことに抵抗を感じてきたようです。最初は被災された人たちの語りを聞くだけでよかったけれど、表現者としては書くモードに入らねばならない。そのときに生まれる「結局自分が語ってしまった」という負い目と向き合うことに。『想像ラジオ』では丹念に言葉を選んで表現したため、その後に不用意に言葉を発したくないという思いからインタビューの依頼はすべて断ってきたとのこと。しかし、東北学院大学で講演に招かれ、本を販売してくれているさまざまな書店にお礼にまわるなか、書店員がつけてくれた本のビジュアルイメージであるアンテナ(電波塔)のかたちをしたポップを見ながらこう感じたと言います。「このアンテナはもう俺が喋るためのものじゃない。今度は俺が徹底的に聞く番だ」。こうして徹底的に聞くために「モノローグ(独白)」という形式を構想したいとうさんは、その後、『福島モノローグ』のもとになっている連載を東京新聞ではじめることになったのです。

いとうさんは東北各地をまわりながら、何もなくなってしまったかのように見えるまちのなかに「人の気配」を感じるようになります。これは霊感的な話ではなく、「ここでいま誰も話していないわけがない」といういとうさんの直感だったのでしょう。実際にまちの人とリアルに対話をするなかで、「あそこの杉の木に人がひっかかっていて誰も助けることができなかった」という話もいくつも聞き、それを語ってくれた人はきっとさまざまな亡き人たちの声なき語りを受け取っているのではないか、と。そのときにはもういとうさんのなかで『想像ラジオ』というタイトルが決まっていたようです。

いとうさんは、メディア関係者から取材先の縁が生まれ、下神白団地にも訪れていたそうです。しかし、数々の現場を訪れていたため、「あの帰宅困難区域から移ってこられた住民さんがいた団地はどこだったっけ?」と記憶が曖昧に。もう一度訪れたいと思っていたなかで、筆者と都内で行われた障害のある人たちのアートをテーマにしたイベントで共演。震災後、東北に通い続けているいとうさんの活動を知っていた筆者は、楽屋にてラジオ下神白のドキュメントブックを手渡し、住民さんのエピソード、そして彼女ら彼らが大好きな音楽の話をしました。いとうさんは「まさかここであの団地とつながるとは!」と運命を感じてくださったよう。実は以前、いとうさんが下神白団地を訪れた際に現地でアテンドしたのが詩織さんだったこともわかり、トークのなかでも驚きの声をあげてらっしゃいました。

このご縁から『福島モノローグ』では、下神白団地4号棟に暮らす、浪江町出身の髙原タケ子さんが登場。2020年秋、都内の喫茶店にいとうさんと筆者、そしてタケ子さん宅に詩織さんが滞在し、Zoomを使ってオンライン取材を行いました。コロナ禍になり、6月頃から毎月アサダと詩織さんたちTecoチームのオンライン訪問を受けていたタケ子さんはこのやり方に慣れてきたのか、またいとうさんの物腰の柔らかさと丁寧な傾聴の姿勢もあって、とても自然に質問を受け入れ、いつものように浪江町の生家の思い出を大好きな音楽とともに語ってくださったのです。このような経緯もあり、フィクションとしていとうさん自身が“語る”ことを選んだ『想像ラジオ』と対になるように、ノンフィクションとしていとうさんが“聴く”ことに専念した『福島モノローグ』が生まれたのでした。

歌が伝える「人生のひだ」 語りの「ライブ感」

ラジオ下神白、並びにそこから派生した伴奏型支援バンド(BSB)での活動は、住民さんの語りを「歌」とセットで伝えることに注力してきました。今回、BSBがバック演奏し、住民さん自らが歌う「メモリーソング」のいくつかを、いとうさんに聴いていただきました。「語りだけだと説明として受け止めてしまうところもあるが、歌が入るとパッションが伝わる。全然違う次元に言葉が行く」と語り、「その人の人生のひだが伝わる」と表現されました。

ここで詩織さんが『宗右衛門町ブルース』を歌い上げた、団地3号棟住民で大熊町出身の小泉いみこさん(参照:第2回オンライン報奏会レポート)が団地に移り住んでこられた6年前の状況を語ります。「当時は、旦那さんの介護で大変で、集会場に来ても下を向いて一歩後ろに下がっているような人だったけど、ほかの住民さんからカラオケに誘われて徐々に元気になって」。現在の元気はつらつに語り、歌ういみ子さんからは想像できない姿ですが、この変化のエピソードを聞いたいとうさんは、なおのこと歌に対する感動が深まったと言います。つまり、「語り」があることによって「歌」が生き、「歌」があることによって「語り」も生まれてくる。歌とセットで語りを受け取ることは、その人の「人生のひだ」をありありと伝える表現になるのではないか、と筆者も確信をより深めました。

話題は、歌から語りの内容そのものまでに及びました。筆者が住民さんの語りを聞くためにいつも大切にしてきたこと。それは、語りの「ライブ感」です。住民さんの語りは理路整然とまとまったものではなく、ときにあっちに、ときにそっちにと時系列を優に飛び越え、ときに記憶の迷路に入り込みます。そのプロセスにおいて住民さんは「被災者」でなく、たった一人の「〇〇さん」としての語りへと近づいてゆく。こちらが想定していた郷土愛的なイメージをときに崩し、一人ひとりまったく違うまちに対する思いを持っているという、よく考えれば当たり前のことに辿り着くのです。そのことについていとうさんは、「(インタビューする側に)“わかりやすくされちゃう”ことが、(取材を受ける側が)自分が尊ばれていないと感じるのではないかという視点がとても大切」と語ります。いろいろ語りだすうちに思い出す、話があちこちに行く。でも、取材では事実を伝えることよりもそちらの方が大切だと。なぜなら「俺はジャーナリストじゃない。作家だから」。「人間がバラバラに思っていることを、そのよさを俺ならまとめられる」といういとうさんの姿勢は、表現者としてどう人に寄り添うかという大切なメッセージが凝縮されていると、筆者は受け止めました。

「非当事者」として向き合うこと

後半は、筆者が団地に通いながらずっと抱えてきた「揺らぎ」について紹介しました。表現者として、被災のような辛い体験をされた方々と向き合う際に、「支援」という要素を大切にしながらも、一方で住民さんとともに音楽を通じて交流を深めることを「楽しい」と思うこと、また「自分も住民さんに感性を耕してもらって、表現の糧にしている」という感覚が強くあり、それはエゴなのだろうか。「エゴだ」と周りから言われば、反論できないのではないか、というものです。

この「非当事者」として「表現」を持ち込むことの悩みについていとうさんは、被災地においても子どもが生まれるなど、非当事者でありながら当事者性を背負わされる新しい世代が生まれていることを指摘。だからこそ非当事者であってもいいという開放性が必要だと語ります。そのうえで、「100%の正しさはない。僕たちは神様ではない。みんな人間。だから当事者には当事者の限界があるし、非当事者には非当事者の限界がある。その限界を差し出し合ってこそ現場が生まれる」と語りました。戦争体験の語り継ぎにしても当事者はどんどんこの世から姿を消してゆく。だからこそ、非当事者の出番もある、と。

いとうさんは当事者はもちろんのこと、ボランティア、学者、メディア関係者、政治家などさまざまな人とともに構築する「被災学」を立ち上げるべきだと語ります。災害の体験を物理的な生活面はもちろんのこと、メンタル面、支援に必要なあらゆるケースをつぶさに検証し、その知見を全人類に生かしてゆく学問。この被災学に必要なことは、あらゆる立場の人が専門性を差し出し合うことだと、筆者もこころから思いました。きっとそこには、音楽や文学や舞台芸術など、さまざまな表現に携わる人たちの知見も生かされるはず。これはなかなか大きなビジョンですが、とにかく「トライし続けることが大切」といとうさんは最後に語ります。

コロナ禍で誰もが経験したことのない日常を送るなか、正解がない時代に置かれていることを前提に失敗を恐れずトライし続けること。全3回のオンライン報奏会も初めて尽くしの企画でしたが、この経験も自らに刻みながら、これからも下神白団地の方々とともに、「表現・想像力・支援」をテーマに活動して参ります。ありがとうございました!

(執筆:アサダワタル)

■「オンライン報奏会」第3回の記録映像はこちら。

ゲストに尋ねてみる。山出淳也さん、アートの現場の悩みごとを相談させてください!

2021年3月3日、「つどつど会(都度集うアートマネージャー連絡会議)」第5回をオンラインで開催しました。

>前回のレポートはこちら。

BEPPU PROJECT 山出淳也さんに尋ねる

北は秋田から南は大分まで、幅広い現場を手掛ける5名のアートマネージャーが集まり、情報共有や相談を重ねてきたつどつど会。第5回はいよいよ最終回です。これまで悩みに悩み、お互いへの質問を重ねてきましたが、最後はゲストをお招きして相談する会を設けました。

ゲストは、NPO法人BEPPU PROJECT代表の山出淳也さん。大分県別府市をベースに15年以上に渡り、文化事業や地域振興、観光振興のプロジェクトを手掛けてこられました。アーティストでありながら、20人以上のスタッフを擁するアート組織の経営者でもあります。

アートの現場をめぐるQ&A

今回は山出さんに向け、メンバーそれぞれが聞いてみたいこと、相談したいことを用意して臨みました。

山出さんから最初にことわりがあったのは「私は経営者の立場で話します。皆さんは組織や団体に所属されている側なのでそこは違うかもしれない」ということ。雇用するスタッフや長期的な事業の成長を設計し、実現していくのが経営者の仕事。立場が違えば視点も異なります。それでも、これまで現場視点で悩んできたメンバーにとっては、マクロな位置からヒントを受け取る時間になりました。

つどつど会#05の中でやりとりされた質疑応答の一部をご紹介します。

Q. チーム内で思いやビジョンを共有する際に、工夫していることはありますか?(大政愛さん/はじまりの美術館)

A. BEPPU PROJECTの週1回の朝礼で、私が今考えていることを話すようにしています。私は時にビジョンメーカーの役割を求められますが、必ずしもやりたいことが自分の中にあるわけではありません。だけど、「やらなければならないこと」はあるんです。地域や組織が10年後どうあるべきか、そのためには3年後に何が必要か。全体像を考え、予算と準備のことを考えて、バラバラの事業として動かしています。だから資金源もバラバラに調達することになります。そうして、結果的にある段階で目標が達成されるようにしているんです。同時に事業評価のロジックモデルをつくっていたりもします。そういった考えの過程をスタッフに共有することを大事にしています。

ただ、現在の問題はビジョンを考えるのが山出だけだということ。今、私が倒れたら考える人がいなくなってしまうので、組織全体でそれを組み立てられるようにしたいです。どうやってボトムアップ型にするかがこれからのチャレンジポイント。

Q. 試行錯誤しながら事務局長をやっています。山出さんが事務局長に期待される役割はどのような形ですか?(三富章恵さん/NPO法人アーツセンターあきた)

A. 困りごとに対して判断をし、業務を滞りなく進めていく部分、スタッフの健康管理なども含めて事務局長が担っています。労務のトップとして組織を動かす役割です。一方、仕事を生み出していくのは代表である私の役割です。実はBEPPU PROJECTでは2020年に8年ぶりに事務局長職を復活させたんです。私は仕事をつくるために外の会議に参加したり、人に会ったりなどでほとんど事務所にいませんでした。それでは判断する人がいなくてスタッフも困ります。そこで、新しい事務局長には法人理事になってもらい、経営者として迎えました。私と事務局長は毎週1時間ぐらいしっかり話し合い、事務局長が責任を持つ事項については私でも変えられません。組織によって事務局長や経営者のあり方は違うと思いますが、私達の場合はそうしています。

Q. 私達の団体は、今は終了した芸術祭のボランティア組織からはじまりました。「自分達で芸術祭をできるようになろう」という思いはあっても、関わり方やモチベーションがバラバラ。団体としては不安定なことが悩みです。(蟻川小百合さん/みずつち市民サポーターズ)

A. そもそもつながりが生まれ、団体が残っていることが奇跡。水と土の芸術祭が残した最大の財産が皆さんじゃないかなと私は思います。ちょっと強い言い方だけど、「そこで何かをしなければいけない」とかの考えはオマケでもいいぐらい。ただ、そういう成り立ちを持つ組織が、新たに事業を立ち上げていくことが難しいのはよくわかります。

BEPPU PROJECTも2005年当初は市民団体でした。でも予算の大きな事業をやろうとするとボランティアでは難しくなり、組織化の必要が生まれました。現在、BEPPU PROJECTでは事務局を、会社組織に近い形のNPO法人として運営しています。言ってみればこれはクローズドな組織です。一方で職員ではない市民にとっては、NPOの会員になったり、企画ごとにボランティアとして参加することもできる。

もし、今後「みずつち市民サポーターズ」が何らかの事業を実現したいと強く考えるのであれば、実行のフェーズを引き受ける別法人をつくるのもありなのではないでしょうか。母体は市民サポーターズなんだけど、市民サポーターズの運営やその意思から生まれた事業を仕事としてやってくれる法人。通常はその法人が上部組織としてあり、そこで決まった事業のお手伝いを、市民サポーターズのような想いがある方々が実施していくことはよくあります。その逆の発想もありかなと思いました。芸術祭から生まれたそういう組織って日本ではなかなかないから実現したら面白いですね。

Q. 担当している事業は民間企業がはじめたアートプロジェクトを行政が引き継ぐ形ではじまりました。公共の文化事業として継続していくためには、使える記録が残っている必要があると考えています。(岡田千絵さん/公益財団法人墨田区文化振興財団)

A. 自分たちがやっていることを社会や地域に関わる人に伝えていくには、アーカイブだけではなくて、事業評価を組み立てなおすことも必要かもしれません。たとえば私達の場合、「混浴温泉世界」では「中心市街地の活性化」を掲げて、活性化のための検証可能な数値を探しました。結果的に「観光消費額」という計算式で表しています。また、個展形式の芸術祭「In Beppu」に切り替えてからは、来場者の数よりも発信の量と質を重視しています。そういった成果の考え方と数値そのものを、講演会などの際に市民や行政の担当者、他地域の方に向けて、一目でわかるポンチ絵にして提示するんです。そして後からはPDFで渡していく。そういった私自身が話したことの資料もBEPPU PROJECTの記録だと思っています。

Q. 山出さんがこれからのBEPPU PROJECTに必要だと思うこと、目指したいことはなんですか? (佐藤李青/アーツカウンシル東京)

A. ひとつにはスタッフの給料を上げたいと思っています。NPOや、アートや地域に関わる人の給与水準をあげたいんです。現状、別府市の平均年収よりはBEPPU PROJECTの方が上で、大分県の平均年収よりは下。この数年のうちにはそこを超えたいと思っています。それはこの仕事が社会に必要だと信じているからです。今の10代だったり、次世代の人たちがアートマネジメントのこういう仕事ができるんだと思えるようにしなくては。

そしてこれは、特に地方において極めて重要だと思います。少子高齢化や一極集中によって、地方行政の存続が今後難しくなっていくかもしれない。そんな時に地域と繋がり活動する組織、地域の可能性を生み出し続ける新たな公共とも言える組織が今以上に必要になるのではないか、そう考えています。

もうひとつは愛情を持っていくこと。物事にどれだけの愛を注げるかがとても大事で、いろいろな人たちと一緒に事業を育てていく必要があります。アートプロジェクトは赤ちゃんみたいなものだと言われることがあります。なるべく多くの人に関わってもらって実現していく。

それ以外のことは経験すればなんとかなります。スキルだって振り返ったら身についていくもの。そこについては心配していません。ただスキルって、チャレンジしない限りは得られないんです。失敗を恐れず、挑戦し続けるかどうかで差がでますね。

つどつど会を終えて。参加メンバーからのコメント(抜粋)

蟻川小百合さん(みずつち市民サポーターズ/新潟県)

「別の現場で働いている方々と定期的に話ができる場というのは大変貴重で、まして市民団体の立場で参加させていただき、勉強になると同時にたくさん刺激を受けました。自分たちの活動や組織のことを、少し離れたところで考えられる機会としてもまた意味がありました。

山出さんは、人の立場に寄り添って考えながらそれぞれの質問に答えてくださっていたのが印象的でした。安心して『悩んでいることを思い切ってぶつけてみよう』という気持ちになりました。勇気づけられるようなお言葉で、具体的なアドバイスをいただき、とてもありがたかったです。もちろん団体のメンバーにも共有して一緒に考えていきたいと思います。

広い視野、長期的な視点を持つことは、頭ではわかっているつもりでもなかなか簡単ではないですが、この先をつないでいかなくてはと気持ちが引き締まりました」

大政愛さん(はじまりの美術館/福島県)

「つどつど会全体も最終回の山出さんとのお時間も一人で参加するのはもったいない、美術館のスタッフ全員で参加したい時間でした。大人数でのZoomもいいですが、この規模感はクローズドで全員の顔が見えるちょうどいい人数で、いろいろなトピックについて横断的にお話を伺えてとてもありがたい時間でした。

特に山出さんのお話は、たくさんの言葉をプレゼントいただいたような、濃密な時間でした。『アーティストの代表作をうちはつくりたい』という言葉を聞いて、丁寧に一緒に展覧会をつくったアーティストの方々やそれを楽しむお客さんの顔を思い出し、自分たちもまたそのような展覧会やプロジェクトを作っていきたいと思いました。

また、お話の中で様々な時間や地域のスケールの行き来があり、度々ハッとされました。私たちは『寛容で創造的な社会が開かれていくきっかけになること』を目指して場所を運営したり活動を続けたりしています。現場で常に動いていると年単位での思考が難しいことが多いですが、さっそく4月から様々な単位で分割して、考えて、目標をたて、振り返り・評価していきたいと思いました。

岡田千絵さん(公益財団法人墨田区文化振興財団/東京都)

「山出さんのお話は、はじめに経営者の視点と雇用者の視点は違うというところから切り出されて、自分がいかに未熟者かと感じました。プロジェクトとの向き合い方やスパンの考え方も、これまでいい上司、いいチームでやってこれていたので、なんとなく人が考えたものに掴まりながらやってこれていたのだと思います。山出さんが、『人材を使い捨てにしない価値の見える化をしておく、いなくなるとリソースがなくなるんだ、リソースが組織の成長につながるんだ』と仰っていたことが印象的で、今の組織や現場でも使えると思いました。みずつち市民サポーターズに対しての話も『こういった団体があることが財産。集いたい喜びを共有していることそのものがすごい』とおっしゃっていて。仕事で接する市民の方の顔がたくさん浮かびました。市民プロジェクトのちょうどいい継続を見守ることも仕事にするにはどうすれば? と悩んでいたことに少しヒントを得ました。

つどつど会のメンバーは、共通する部分もあれば、組織体制や規模が違う、始まり方が違う、設立年数が違う、ミッションが違う、都市の規模が違う……など違う部分の方が多いけれど、(雑な言い方をしてしまいますが)『扱ってるものが一緒』という点で気軽に話してみようと思えました。5回の会の中でそれぞれのお仕事の役割を知ったけれども、オンラインでなければそれぞれのパーソナリティーやバックグランドについても休憩時間や帰り道で聞いたりしてみたかったなあと妄想します。

全5回を振り返ると、自分自身ははじめからぶれずに記録についての課題を吐露し続けたなと思いました。私達の活動は、行政や企業にとっても参考になることがあると信じ、企画実施後もいろんな人の目に触れるよう使える情報にしたいです」

月田尚子さん(NPO法人BEPPU PROJECT/大分県)

「お世話になりました。つどつど会5回を通して、みなさんとつながって課題を共有できたことがありがたかったです。直接会ってお話しすれば、もっといろいろと深い話が出来ただろうなと思いました。うちは職員が20人くらいいるので困ったときに相談できる人が周りにいるのですが、少人数の団体だったらこういう場やつながりは重要だと思いました。山出の話は私にとっては答え合わせのような時間だったのですが、つどつど会5回を通じた課題の解決のヒントにもつながったようにも感じています」

三富章恵さん(NPO法人アーツセンターあきた/秋田県)

「組織を超えて同じような活動をされている方とお話をすること、とても貴重な時間でした。アーツセンターあきたという組織を立ち上げて3年目を終えようとして、多くの課題の洗い出しと解決に向けた取り組みを進めている今、そして新しい組織のようなものの立ち上げに改めて向き合っている今だからこそ、とても刺激になり、学びの多い会でした。新しい視点を得たり、思考を深めるきっかけになりました。このまま延々に毎月参加し続けたいと思ったりもしますが、きっと限られた5回をこのタイミングでいただけたことが、ご縁なのだろうなと考えています」

レポート執筆:中田一会(きてん企画室)

これまでの悩みからまた悩んでみる。お互いに聞いてみたい質問は?

2021年2月17日、「つどつど会(都度集うアートマネージャー連絡会議)」第4回をオンラインで開催しました。

>前回のレポートはこちら。

悩みを持ち寄る4

北は秋田から南は大分まで、幅広い現場を手掛ける5名のアートマネージャーが集まり、情報共有や相談を重ねていくつどつど会。今回はこれまでに話してきたことを振り返り、議論を深めていく時間を持ちました。

これまでの悩みからまた悩んでみる

これまでのつどつど会では、現場の悩みを持ち寄っては、さらなる悩みが生まれるような場面がたくさんありました。こうなったら徹底的に悩んでみようと、3つのトピックをベースにさらにお互いに聞いてみたいことを問いかけながら進行。

約2時間に渡るつどつど会のなかで、話されたトピックの一部をご紹介します。

〈組織と働きかた〉

・組織図は描いてみた? 組織変更の進捗は?

・リモートワークで仕事って完結する?

・人探しってどうやってやっている?

・待遇の基準はどうなっている?

・アートマネージャーのあるべきキャリアパスとは?

〈記録と広報〉

・広報リストの管理、具体的にどうしている?

・届いたポスターはどうしている?

・企画がほどよく届く媒体形式とは?

・挑戦してみてよかった広報手段は?

〈ロールモデル〉

・憧れの人や活動は?

第4回を終えて。参加メンバーからのコメント(抜粋)

蟻川小百合さん(みずつち市民サポーターズ/新潟県)

「チラシやポスター、はがきDMなど、同じ紙媒体でも届けたい情報や相手によって形など伝え方をもう一度考え直せますね。市民団体は個人名刺をつくるのにもコスト面が気になって踏み出せなかったりするのですが、ショップカードのような、団体やプロジェクト単位のカードがあると何かと便利かも。今はだいたいチラシなどにも二次元バーコードを載せていて、やはりデジタルとアナログが表裏一体になっていることは多いですね。

自分自身にロールモデルというかお手本というか、そういう具体的な存在が思い浮かばないことが問題ということも痛感しました。これは個人的に引っかかりが強かったので、もう少し自分で掘り下げて考えてみようと思います」

大政愛さん(はじまりの美術館/福島県)

「今回は『アートプロジェクトや地域での活動も感情労働』という言葉にはハッとさせられました。医療福祉などケアの現場で感情労働という言葉がよく使われるように感じますが、アートプロジェクトという多様な人と関わる仕事では様々な面があると改めて考えさせられました。

つどつど会で出る話題は答えのない課題や難問が多いように感じます。ですが、最後に参加者のみなさんが『目指している人や活動』について、悩みながらもとてもイキイキとお話されている様子がとても印象的でした。自分自身も、話しながら原点のひとつを思い出させていただきました。毎回みなさんのお話を伺うと、広報の話や組織づくりの話など『今できていないこと』ばかりに目がついてしまうのですが、スタッフと共有しながら改善していきたいです」

岡田千絵さん(公益財団法人墨田区文化振興財団/東京都)

「未来をつくるために、プロジェクトの広報・記録についてしっかり考えなければいけないけれど、あんまりアートプロジェクト側の目標や成果で考えると伝わる部分が小さいのでよくないとも思います。その塩梅について考えないといけないのだなともう少し思考を深めたいところです。話しながら自分の口から出た言葉『PDFを漂流させる』などの方法が、小さな事業でも残すためにできることなのかなと思っています。今は、10年後、墨田区の文化芸術振興課に来た人が、その記録をもとに人をたどったり、規制緩和や活動指針のヒントとして使ってもらえるような、そんな資料を残したいと思っているけれど甘いでしょうか。次回ゲストに聞いてみたいです。

アートマネージャーのキャリアパスについて構造的な問題点や課題はわかっているけど、自分の人生のこととして個人的な視点で具体的に考えたいです」

月田尚子さん(NPO法人BEPPU PROJECT/大分県)

「広報物を発送したものの、届いた広報物がどう活用されているのか以前から気になっていたので皆さんに質問してみました。ポスター掲出のプライオリティなど具体的な話が聞けて参考になりました。広報リストの管理は今月も結論出ず……で、どこも苦戦している、ということが理解出来ました。繁忙期が過ぎたら、改めて研究してみます」

三富章恵さん(NPO法人アーツセンターあきた/秋田県)

「アートプロジェクトの現場を支えるスタッフという職能が、まだまだ社会的にしっかりと確立・認知されていないんだなと感じるところがあります。アーツセンターあきたでは、コーディネーターという肩書を3年つかってきましたが、『コーディネーターって何者?』というのは自分たちの中でも度々議論になります。現場や業務分担によって、発揮することが期待されている能力も異なる。学芸員は日本では『雑芸員』であると言われていると聞いたこともありますが、私たちも実態としては何でも屋だなと思うことも。また、現実はそうだとしても、これから目指していく姿・あり方はどこなんだろうか。もっと社会的に認知された肩書に寄せていくのか、それとも『コーディネーター』という職能を新しく確立していくのか、後者の場合はそれにふさわしい待遇や能力・業績の評価、キャリアパスとはどんなものなのかという新たな悩みが増えていくばかりです」

レポート執筆:中田一会(きてん企画室)

問いを抱えて集まる。団体活動について、コロナ禍の企画について、広報や雇用について

2021年1月18日、「つどつど会(都度集うアートマネージャー連絡会議)」第3回をオンラインで開催しました。

>前回のレポートはこちら。

悩みを持ち寄る3

北は秋田から南は大分まで、幅広い現場を手掛ける5名のアートマネージャーが集まり、情報共有や相談を重ねていくつどつど会。今回も「悩みを持ち寄る」をテーマに、メンバーのうち3名が活動を紹介しつつ、悩みを共有するところからはじめました。

*つどつど会#03 悩みの発表者

・蟻川小百合さん(みずつち市民サポーターズ/新潟県)

・大政愛さん(はじまりの美術館/福島県)

・月田尚子さん(NPO法人BEPPU PROJECT/大分県)

投げかけられた現場からの問い

今回の発表と相談会では、性質の異なる団体・事業からさまざまな悩みが持ち込まれ、メンバーに問いが投げかけられました。すぐに答えが出るとは限りませんが、現場の問いを違う立場のメンバーと眺めることで、一歩進むヒントも共有できた様子。

約2時間に渡るつどつど会のなかで、投げかけられた問いの一部をご紹介します。

<市民団体としての問い>

・法人化しないことを決めた市民団体。自主的な活動として継続していくために必要なことは?

・ボランティアベースの活動だからこそ、集まるための拠点が必要ではないか? その場合の維持方法は?

・継続的な市民活動に有効な外部パートナーとの連携や、体制とはどのようなものか?

<コロナ禍のプログラムをめぐる問い>

・交流や体験できる企画を重視してきた美術館がコロナ禍でできることとは?

・デジタルシフトが中心だが、アナログでも体験できるコロナ禍に対応した面白い体験の可能性とは?

<アートプログラムの広報をめぐる問い>

・アート業界は紙文化中心。広報のデジタル化で成功する方法は? また、紙が中心になる理由とは?

・広報リストの管理は煩雑になりがち。他団体ではどのように管理している?

<組織のジェンダーバランス>

・アートの現場は女性が圧倒的に多い。バランスが偏る業界構造的な理由があるとしたら何か?

第3回を終えて。参加メンバーからのコメント(抜粋)

蟻川小百合さん(みずつち市民サポーターズ/新潟県)

「市民団体ならではのポジティブな側面とネガティブな側面の両方がありますが、団体の中だけで悩みを解決する必要などなく、むしろ補い合うパートナーを探すことができるのだということに気づき、前向きになれました。今年、これまでのような芸術祭はありませんが、これから自分たちは誰と何ができるのか、改めて話し合って考えていきたいです。ベップ・アート・マンスの団体と事務局の関係についてのお話も参考になりました。みずつち市民サポーターズは他の団体の情報発信など広報のサポートもしているので、それを口実に団体に集まってもらう場をつくるなど、できそうなことをやってみたいと思いました。

広報のデジタル化については、行政に近いところだとやはり平等性や世代格差の問題もあり、紙のほうがまだ強く残っていることは実感しています。TARLの告知はデジタルで効果が上がったというお話に関連して、私は2018年の東京プロジェクトスタディの説明会の動画をウェブで見て参加を決めたことを思い出しました! 地方にいると、ネットの情報にありがたみを感じることも多いです」

大政愛さん(はじまりの美術館/福島県)

「今回、私からは主にコロナ禍での“体験”の取り組みの事例についてお話を伺いたいと投げかけをさせていただいたのですが、全国のみなさん取り組みを紹介いただき、とても参考になりました。今回のコロナ禍の状況は先も見えず、課題ももちろん多いですが、新しい取り組み・つながりが増えるひとつのきっかけにもなると思いました。場所があるからこそできるアナログなこと、デジタルメディアやテクノロジーを活用してできることなど、今後のプロジェクトや展覧会を構想するきっかけになりました。また、アーツカウンシル東京・佐藤さんからいただいた『(主催者以外に)語ってもらうメディア・素材』というキーワードは、積極的に検討し、考えていきたいなと思いました」

岡田千絵さん(公益財団法人墨田区文化振興財団/東京都)

「市民プロジェクトとして始まった『みずつち市民サポーターズ』の展開について伺いながら、私自身がいつもプロジェクトに助成金を出したり、協力をお願いしたりする団体の方の顔が浮かびました。人材育成やプロジェクトに資金的支援をすることの功罪両面について考えさせられるお話でした。

記録のためのアンケートを作って、広報をし、記録を残して、次の広報につなげるという考え方。広報リストを管理することが大事。次のスタートのために、何かを残さなければと思っていたので、これも次年度の目標にします。

あと、前回の勉強会ででた『事業で悩んだら組織図をつくる』というヒントは、私の現場でも参考にしようと思っています。企画を公募していただく団体の方々に組織図から考えていただくことは組織の成長につながりそうですね」

月田尚子さん(NPO法人BEPPU PROJECT/大分県)

「3団体、それぞれの課題が具体的に聞けて新たな発見があり楽しかったです。紙媒体についての投げかけは、たくさんの具体例や意味合いが聞けて参考になりました。アーカイブのための事後広報に対し、告知のための事前広報は紙である必要があるのか?という点は、予算が限られている広報活動でどうやっていくか考えるきっかけになりました」

三富章恵さん(NPO法人アーツセンターあきた/秋田県)

「全部のご意見、共感することばかりでした! 私の場合、アーツセンターあきたの活動にとって、NPOという法人格が適当なのかも悩み時期にきています。現場ではNPOという法人格に対する誤解などがあり、どうしてもボランティア的な活動と受け取られがちなことがひとつの課題です。

また、広報の話。広報リストの管理についてこちらでは『Salesforce』導入の準備を進めています。チーム内での情報共有は、Facebookのビジネス版のWorkplaceを活用していますが、まだまだうまく行っているとは言えない状況です。次年度から事業計画・予算計画や工数管理、予算執行管理、事業評価を連動したスプレッドシートを取り入れて、経理や人事労務のような管理的スタッフと事業・広報で情報共有が図りやすい形をとろうと準備を進めています」

レポート執筆:中田一会(きてん企画室)

マネジメントスキルを筋肉に例えて、ボディビル大会をやってみた。(続・ジムジム会)

東京アートポイント計画に参加する9団体が互いに学び合う「ジムジム会(事務局による事務局のためのジムのような勉強会)」から派生した、「続・ジムジム会」。2020年度最後の回では、各事務局がこの1年間で身についたアートプロジェクトの運営スキルを筋肉に見立て、それぞれ披露し合いました!

「ジムジムボディビル大会2021」開催前夜。

ホスト役は、東京アートポイント計画のプログラムオフィサー(PO)と、その呼びかけに賛同してくれた、「アートアクセスあだち 音まち千住の縁(以下、音まち)」の西川汐さん、「ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―(以下、ファンファン)」の青木彬さん、「東京で(国)境をこえる」の矢野靖人さんという、事業横断型の運営チーム。

年度の締めくくりなので、一年を振り返る企画をしたい。でも、振り返りは反省点が出やすくて、ネガティブになりがち…。どうやったら一年間を楽しく振り返れるだろうか? そんな議論を重ねていたときに出てきたのが、「ボディビル大会のように、各事務局がスキルアップしたことを見せ合う」というアイディアでした。

2019年度に「ジムジム会」がスタートした時、発起人の坂本POはこんな言葉を記していました。

日々の業務とは、ちょっと気分を変えて、トレーニングジムで筋トレをするような感覚で、通える場として仕立てています。

トレーニングジムでは、エクササイズをがんばると、「いい感じですね!よいフォームです」とトレーナーが褒めてくれ、ちょっとさぼると「もう1回やりなおし」と厳しく反応してくれたりして、モチベーションが刺激されますよね。プロジェクト運営でも、反応したり、相談したりできるような仲間がいることで、持続的な活動の支えになるのではと考えました。

(坂本有理「プロジェクト運営の筋トレ!? 「ジムジム会」はじめました―Artpoint Letterより」)

ジムに通うように互いに刺激し合い、事務力の筋肉(=マネジメント力)を鍛えようとはじまったジムジム会。この1年間では、それぞれどんな筋肉が鍛えられたのでしょうか? 運営面? 広報面?

そんな各事務局の「筋肉自慢」を持ち寄り、ボディビル大会のように披露し合った様子をお届けします。

ナイス筋肉!「原点にかえる筋」「もうひと工夫筋」

前半の司会は、音まちの西川さんと、POの岡野。各事務局に、自分たちがこの1年で鍛えられた筋肉(=スキル)に「○○筋」と名前を付けてもらい、順番に披露していきました。

例えば、「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」は「原点にかえる筋」。コロナ禍で、例年のように縁日の企画が実施できない状況の中、「プロジェクトにおける企画はイベントなのかセレモニー(儀式)なのか」という“原点”にかえって考えたことが、プロジェクトにとって大事な時間になりました。

「ファンファン」は、「もうひと工夫筋」を披露。“話しづらい”と感じてしまいがちなオンラインでのコミュニケーションをひと工夫し、ラジオ形式での情報共有など、事務局内・参加メンバーがより対話しやすくなるしかけを色々と試すことができました。

そのほかにも続々と、個性豊かな筋肉がエントリー。鍛えられたスキル(と呼べそうな力)をどう切り取り、どう名づけるかに悩んだプロジェクトも多かったようですが、各プロジェクトらしい17つの筋肉が生まれました。

アワードは誰の手に!? 審査会と授賞式も自分たちでやってみました。

後半は、司会をファンファンの青木さん、POの大内にバトンタッチし、前半でエントリーされた筋肉を眺めながら「審査会・授賞式」を実施。ブレイクアウトルーム機能を使い、『コロナ禍でのアクション』『届けること、伝えること』『事務局のレベルアップ』『仲間づくり』『残すこと、継承すること』の5つの部門(グループ)に分かれ、それぞれにふさわしい筋肉を選定しました。選定した筋肉には、グループごとにオリジナルの賞名も考えて名付けました。

『コロナ禍でのアクション』部門は「ふきのとう賞」を「宙ぶらりんに耐える筋(東京で(国)境をこえる)」「お楽しみ筋(移動する中心|GAYA)」「アイディア合体筋(500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」)」が受賞。このコロナ禍を冬に例え、地上でもなく、地下でもない雪のなかで耐えて、耐えて、春を待つような様子が評価されました。

『残すこと、継承すること』部門では、「筋肉は裏切らないで賞」を「小金井アートフル・アクション!」の事務局が授与。事業開始から10年をむかえるベテランの事務局で、「いままで鍛えた筋肉はダテじゃなかった」と語る言葉が他のチームの心に響きました。

オススメのプロテイン・ダンベル、教えて!

ボディビル大会が一通り終わった後は、西川さん・青木さん・矢野さん・岡野の4人で、「オススメのプロテイン・ダンベル」コーナー。参加者の皆さんから事前に、筋トレ(=事務局のスキルアップ)に役に立つツールや情報を集めておいたものを眺めながらフリートークを行いました。

新しい筋肉(=スキル)の見つけかた

大きな社会の変化に見舞われたこの1年。日常とほど近いところでアートプロジェクトを展開している「東京アートポイント計画」の各事業にとっても、影響は大きく、プロジェクト運営に必要な情報やスキル、姿勢を見直すことが必要とされた1年でした。プロジェクトを行っていくために試行錯誤し、自然にとってきた判断や選択肢は、「○○術」だったり「○○力」のように、まだ誰にも名づけられていない力なのかもしれません。

今回のジムジム会では、自分たちのプロジェクト運営を振り返り、その力を見つけるところからチャレンジしてみました。今回見つかったたくさんの筋肉はきっと、その事務局だからこそ使える得意技。そして、お互いに披露しあったことで、「そんなスキルもあったのか」と気づくきっかけになりました。運営チームから出てきた、「楽しく振り返りをしたい」というアイディアが、これからのプロジェクト運営に必要な「新しい事務局力」を見つける一歩となったように思います。

2021年度も、お互いに励まし合いながら、一層ムキムキを目指していきます!各事業の展開を、どうぞお楽しみにお待ちください。

危機の時代に求められる「共進化的な姿勢」。これからのアートマネジメントに向けて——芹沢高志×森司対談〈後篇〉

アートプロジェクトの担い手を訪ねて話を聞いてきた、インタビューシリーズ。今回はその第11回の節目に、P3 art and environment統括ディレクターで、2011年より東京アートポイント計画の外部評価委員を務める芹沢高志さんをゲストに迎えました。

いま、アートプロジェクトに関わる人たちに届けたい言葉とは何か? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司との対談を通して、耳を傾けます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)

>動的な「大地」に立って、しなやかなアートプロジェクトを展開するために——芹沢高志×森司対談〈前篇〉

ともに学び合う、動的でしなやかな関係

森:前篇の最後で、従来のアートマネジメントのレシピが、いまは通用しなくなったと話しました。そうしたとき必要なのは、新しいレシピだけではなく、それを「おいしい」と受け取ってくれる人の存在です。芸術文化には、そうした連鎖が絶対必要ですよね。

芹沢さんの経験で言えば、クリストの新しい芸術を芹沢さんが体験として受け取り、それを次の世代に伝えていくという連鎖があった。それが次の文化の環境を作る。でも、僕がいま一番危惧しているのは、その堆積のための時間的余裕がなくなっていることです。小さなプランターのような場所に、堆積を作ることはできる。でも、本来は、今日のテーマである「大地」のように、広い場所で勝手に物事が動くような土壌が必要です。

芹沢:勝手に動くという要素は重要ですよね。前篇で森さんから、コロナ禍で東京アートポイント計画と共催団体の関係が「支援」から「協働」になったと聞いて、思い出した話があります。僕はつねづね、表現に関わる人は生物の進化史を学ぶと面白いと言っているのですが、1960年代半ばに「共進化(相互進化)」という概念が現れるんです。従来の一般的な進化論の捉え方では、環境に適応できる生物が生き残るとされた。しかし、環境自体もじつは不変ではなく、無数の生物やものが関わり合っているのであって、自分が動くことで周りも変わっていく。アクションとリアクションの連鎖で進化している、と捉えるわけです。

たとえば、オオカバマダラという蝶は、ある植物の作るアルカロイドという毒を体内に蓄積できる。毒があるから、鳥はオオカバマダラを食べることを避けるようになるのですが、同時に、オオカバマダラの姿を真似る別の蝶も現れ、そのカバイチモンジという蝶も鳥から逃れられるようになる。しかし、植物の方も株ごとにアルカロイドの成分を変えていくし、鳥も食べられる蝶、食べられない蝶を学習していく。そんな風に、生命が互いに影響し合って、全体はますます多様に、複雑になっていくんです。

そこにはエッシャーの絵みたいに、二者のどちらが先かわからない関係があります。生物の世界は、そういう円環構造ぬきには理解できない。東京アートポイント計画で言えば、僕も当初は、ゼロから指導してNPOを作るような取り組みだと思って見ていました。でも、そのやり方が変わってきたという印象があります。とくに、プログラムオフィサー(PO)の存在が自分のなかでは大きく見えました。「わかって支援する人物」ではなくて、まさに「ともに影響し合い変わっていく人物」として、POという人材を育成しているのだ、と。

森:最近では、POに、一緒に仕事をしたい「1000」の対象を挙げてもらうという取り組みをしています。その対象は人だけではなく、自分の家の犬や、それこそ「大地」みたいな大きなものでもいいんです。そうやって、どこに学びを与え、自分を変えてくれる「先生」がいるかわからないという前提で眼差すと、世界の見方はずいぶん変わる。そうした視点の獲得が、とくに誰も正解のわからないコロナ禍のいまは大事だと思っています。

芹沢:そのPOの蓄積は重要で、大事にしてほしいと思うものです。むしろ、そうした相互的な作り方をしないと、今後は難しいでしょう。これは文化だけでなく、企業でもうまく機能しているところは、そういう循環があるはず。固定的なやり方に縛られていると、コロナのような大きな環境変化に対応できないですから。東京アートポイント計画にはそのしなやかな関係のモデルを作っている面もあって、それはコロナ後も続けてほしいです。

謎に向き合う。精神の許容力を育む

芹沢:生物から学べることには、もうひとつ大きさの問題もあります。つまり、文化には環境とのやりとりのなかで自然と見出される適正規模がある。大規模なスポーツイベントとか文化イベントとか、いっときに一つの場所で熱狂を生み出すあり方は、気の毒だけど今後はなかなか難しいと思います。一方、一対一で対面したときに、自分の内面が変わっていくという文化のあり方もある。それはコロナの環境でもやっていけると思います。それぞれがこの状況下で、この規模なら本質を失わないでやっていけるという規模を探らないといけない。

森:芹沢さんはコロナ前から、「創造的縮小モデル」とおっしゃっていましたね。日本の社会は今後縮小していく。そうしたなかで、文化にも適正な規模があるはずだと。我々も、とくにこの一年は「正しく身を縮める」ことを意識して活動してきました。

もともと東京アートポイント計画が目指すような街場とアートの接し方は、既存の美術館的なコードのなかではなかなか理解しにくいものでした。実際、活動を始めたとき、当時のボードメンバーだった建築家の青木淳さんには、「森くんがやろうとしていることがわからないんだよね」とよく言われた。「展覧会をやるならわかるけど」と。僕もその頃は言葉の用意がなかったから、伝わらなくて当然だったと思います。ただ、そうしたなか、今日芹沢さんからお話を聞き、何ができている/できていない以前に、我々が起こそうとしているアクションの方向性は間違っていないと引き取ってもらえている、と感じました。

逆に活動当初は、「わからない」と言われることで、この取り組みを社会の要請から守れていた部分がありました。しかしいまは、わかってもらうだけではなく、さらに「必要とされる」ところまでいかないといけない。その意味で、評価いただいたアートポイント事業の第一幕は終わったと思っています。それは、10年が経ったからではなくて、シーンが変わったからです。現在は、とかくコロナによる変化が注目されますが、変化の要因はコロナだけではない。たとえば、近年の急激な多様性の議論の浮上もあります。僕たちもこの環境の変化のなかで、新しいやり方にチャレンジしないといけないと思っています。

芹沢:まさに、環境とは動いているものです。固定したものではなく、変化し揺らぎ続けている。数学を習ったとかいうと、直線的な論理構造を重視しているように思われがちですが、それこそ数学に対する誤解です。みんな、因果関係で世界を見ようとする。でも、歴史家のアーノルド・J・トインビーが、生命の歴史では原因と結果という捉え方なんかないんだと言っている。挑戦と応答、チャレンジとレスポンスしかない、と。誰かが挑戦すると、みんなが応答する。すると、それが自分にも返ってきて、再び応えることが求められる。すべてが揺らめいている。そういう動的な世界観、プロセス中心の自己組織化の議論に、僕はとても影響を受けてきました。

ただ、社会の多くの人は、やはりゴールがあるものだと思ってしまう。ゴールなんてないんだという前提に立つ人が、そうしたゴールを求める人に自分の世界を説得するのは、そもそもの考え方や論理の組み立て方が違うのだから、至難の業です。その意味で、森さんをはじめとして、東京アートポイント計画が抱えている大変さはすごく思います。

でも、そうしたわからないものに向かい合う力が、アートにはあると思うんです。以前、ある講座をしたとき、一人の女性から話しかけられました。その人は帯広出身で、上京後に会社で心身を病み、休職していたそうです。そんなとき、ふと小学生の頃に親に連れられて訪れ、よくわからないながらに興奮して見たデメーテルのことを思い出し、調べて講座に訪れたのだ、と。その話を聞き、アートにはそんな風に10年以上の月日をかけて人を動かす力があるのだと感じました。

社会のなかで、なかなかそうした謎に向き合うことはないでしょう。その意味で、基礎体力をつける科目として体育があるように、アートには、わからないものに対峙する精神の基礎体力的なものを育む力があるのだと思います。僕たちみんなの許容力を養う、社会的な意義がアートにはある。それは、何度でも確認しておいていいことだと思います。

危機の時代に求められる身体感覚

森:コロナ禍はまた、「集えない」ことの危機でもあります。人が集えば文化が生まれるというとき、コロナはそれを封じてしまう。基本的に、社会は人が集まることで築いてきたものですよね。もちろん、近年では人の関係の起点も、ずいぶんオンラインで生まれるようにはなっている。しかし、世界中がコロナの駆逐に動いているのは、集えないということの危機が、場合によっては経済的な危機にも勝ると感じているからではないでしょうか。

そうしたなかで、文化事業者には原子力のような強い力、つまり、何十万人も動員するブロックバスター展のような規模ではなく、スマホの電波のような微細な力、数十人規模のサイズで動いていく活動の仕方が求められる。最近では、墨田区で「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」という活動をする青木彬くんには、そうした動き方のタフさを感じます。そもそも、何十万人規模の文化事業は消費経済的なものでしかなくて、本来はこうしたクラスター的な動きこそが必要なのだと思っています。

芹沢:コロナ禍であらゆるものがオンラインに代わるとき、そこで生じる生きる力の衰えには目を向けるべきだと思います。人はもともと、相手の表情や仕草など、身辺の空間のあり方を全身で感じながら自分の行動を決定している。オンラインで、目の前の平面でのコミュニケーションに慣れてしまうと、その間合いというか、感覚は想像以上に落ちてしまうのではないか。たとえば街を歩いていて、この路地に入ってはいけないと身体的に感じることがあるでしょう。そういう身体の判断能力が落ちてしまうのはまずいと思う。

「コロナにかかる可能性があるかもしれないけど、この人とは絶対に面と向き合って会わないといけない」、そんな風に感じる心理が人間にはある。僕くらいの歳になると、それはまさに生死に関わる問題だけど、そうした境界を見極める力を失って、社会が与えてくる直線的で合理的な論理だけにただ従っていると、どんどんギスギスしてしまう。こういう話は文化芸術に馴染みが深くない、たとえばうちの母親のような人にも、身体的に理解してもらえる話。人間の、生き物の社会の常識だよ。そういう社会じゃないと、社会の潜在力がどんどん落ちてしまう。

森:わからないものに向き合うときの身体の反応は重要ですね。

芹沢:だから、繰り返しですけど、POのみなさんには共進化的な姿勢というか、現場の身体感覚で見出されるものを絶対に捨てないでほしいと思う。直線的な論理で、これをしてはいけないという社会の要請はあるかもしれない。でも、もともとアートなんて、アウトローなものなのだから。閉塞感を打ち砕く力を持っているのは、やはりアート的な領域だと思うんです。それを、炭鉱のカナリア的な役割で引き受けて、やっていくしかない。

もうひとつ、大きさの問題で言えば、コロナ禍を受けて、いわば中世の都市のように、人の生活圏がもう一回歩いて行ける距離のなかに再編される可能性もあると思います。そうしたとき、街の駄菓子屋やケーキ屋のように、「アートポイント」が文字通りまちなかに無数に点在していることには意味がある。派手なことはしないけれど、人がちょっと生きづらさを感じたり、誰かとただ話したくなったとき、そこに行けるような場所として。

森:昔風に言うと、地域の相談役である「民生委員」のようなあり方ですね。アートプロジェクトの新しいあり方として、その担い手が民生委員のような役割を持つのはありだと思います。ちょうど来年度から、多摩地域で、中間支援的な役割を持つNPOと組んだやり方を実験的に展開していこうと考えています。

芹沢:そうしたチャレンジは、ぜひ今後も続けてほしいです。完璧さを求めるやり方、これがゴールだと示すやり方ではなく、「自分がいて、あなたがいる」という、永遠に揺らめく関係性のなかに立ち、とにかくチャレンジしてみる、行動してみる。そこで得たものに素直に反応する。そうした動的な姿勢が、今後はますます大切になると思います。

Profile

芹沢高志(せりざわ・たかし)

P3 art and environment 統括ディレクター

1951年東京生まれ。神戸大学数学科、横浜国立大学建築学科を卒業後、(株)リジオナル・プランニング・チームで生態学的土地利用計画の研究に従事。その後、東京・四谷の禅寺、東長寺の新伽藍建設計画に参加したことから、89年にP3 art and environment を開設。99年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後は場所を特定せずに、さまざまなアート、環境関係のプロジェクトを展開している。とかち国際現代アート展『デメーテル』総合ディレクター(2002)、横浜トリエンナーレ2005キュレーター、別府現代芸術フェスティバル『混浴温泉世界』総合ディレクター(2009、2012、2015)。さいたまトリエンナーレ2016ディレクター。著書に『別府』(ABI+P3)、訳書にバックミンスター・フラー『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)など。