2022年度からスタートした「KINO(キノ)ミーティング」は、日本に住む海外にもルーツをもつ人たちが映像制作を行う、ワークショップを中心としたアートプロジェクトです。

さまざまな背景をもつ参加者たちが「撮影チーム」となり、カメラを片手に路上へ。東京のまちを歩きながら、お互いの話をききあったり、自身のルーツや、生活しているエリアやコミュニティとの関係を探りながら、「映像作品」を完成させます。

さらにそこでは、映像制作という協働の場を通じたコミュニティ形成や、参加者が主体的に運営にかかわるワークショップ・プログラムの研究開発も目指されています。

名前の由来は、KINO(ドイツ語などで「映画」の意味)+ミーティング(出会い)。「場所を移動しながら、映画や映像という媒体を使って、そのプロジェクトの過程でさまざまな人々と出会い、対話する」という意味が込められています。

この「KINOミーティング」の運営に携わる、阿部航太(あべ・こうた)さんは、デザイナーで、ブラジル4都市の路上で躍動する人々の姿をとらえた映画『街は誰のもの?』の監督としても知られます。阿部さんに、プロジェクトのはじまりや、これまでの活動についてお話を伺いました。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:前田実津 *1、7、8枚目)

「つくる行為」を通して人とかかわることの可能性

——「KINOミーティング」の活動はどのようにはじまったのでしょうか?

阿部:「KINOミーティング」を共催するアーツカウンシル東京とは、「Tokyo Art Research Lab」で、2020年から、連続する2つのプログラムをご一緒してきました。

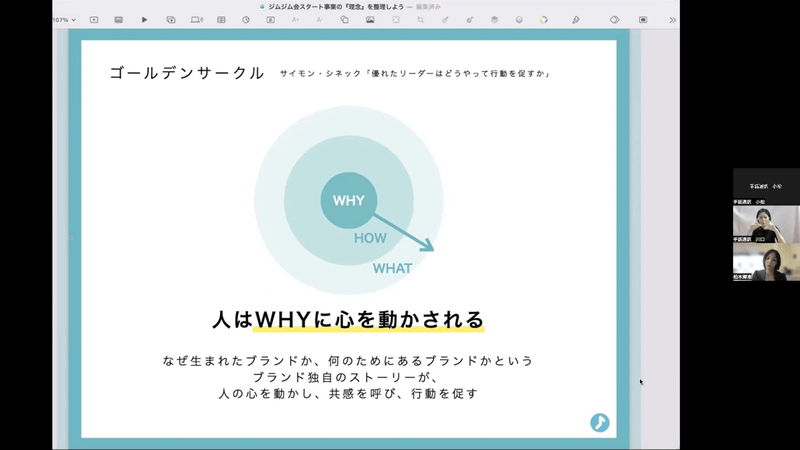

その1つは、2020年度の「Cross Way Tokyo—自己変容を通して、背景が異なる他者と関わる」。もう1つは、2021年度の「Multicultural Film Making —ルーツが異なる他者と映画をつくる」です。「KINOミーティング」は、この延長上に生まれた企画です。

一連の取り組みの出発点は、「海外にルーツをもつ人とかかわりたいけれど、どう接していいかわからない。つい尻込みしてしまう」という僕自身の悩みでした。そこで、同じ悩みを感じている人たちに呼びかけ、「何をハードルに感じているのか」などを話しあってみようとしたのが、最初の「Cross Way Tokyo」でした。

——阿部さんはブラジルの路上を取材した映画『街は誰のもの?』も撮っていますが、日本で海外ルーツの方とかかわる際、どんな難しさを感じたのでしょうか?

阿部:2018〜2019年、半年滞在したサンパウロでは、路上にいろんな背景の人たちがいて、その混じり合いがすごく豊かに感じました。もちろん、そこには貧富の差もあり、すべてがいいとは言えないのですが、それぞれの人の「個」が感じられる場所だったんです。

僕はブラジルでは「旅人」で、マイノリティとしてまちにいました。その感覚で日本に戻ると、今度は自分のマジョリティ性が意識され、背景の異なる人と接する際、マジョリティの自分が、マイノリティの相手の背景を知ろうとする行為自体に、強い抵抗を感じるようになりました。相手の背景を消費するようなかたちで、興味本位でただ楽しんでいるような。海外で、さまざまな歴史への自分の無知を感じたことも、躊躇につながっていました。「Cross Way Tokyo」では、その悩みをいろんな人と共有しようとしたんです。

具体的には、集まったメンバーで一緒にまちを歩きながら、異なる背景をもつ人と向き合う際に感じていることをお互いにインタビューしあい、文章、写真、映像など、それぞれ何らかのメディアで表現してみようということを試みました。このとき気がついたのは、人とのかかわり方において「何かをつくる行為」を通して人とかかわることが、自分にとっては一番自然で可能性を感じるということでした。そこで、今度は多様な背景の方と一緒に一本の映画をつくろうと考えました。これが、次の「Multicultural Film Making」につながりました。

おもしろい映像作品を、主体的につくることを目標に

阿部:「Multicultural Film Making」のワークショップは2部に分かれていて、まずは公募で集まった背景がバラバラなメンバーで一緒にまちを歩き、みんなの背景やルーツ、日本のまちに感じることなどをお互いにインタビューしあったり、写真を撮ったりして、一人一本、ドキュメンタリー映像作品としてまとめました。このアクティビティを「シネマポートレイト」と呼んでいます。

その後、台湾出身で、大学で映画を学んだ鄭禹晨(てい・うしん)さんがそれらを束ねて脚本化し、彼女が監督して、みんなで一本のフィクション映画を制作しました。

メンバーはほとんどが映像の素人でしたが、撮影プロセスのなかにはたくさんの気づきがありました。そして何より、完成した作品『ニュー・トーキョー・ツアー』がおもしろかった。参加者のコミュニティもできていたし、ワークショップの方法論としても深めていけそうだと感じたため、これを「KINOミーティング」として続けることになったんです。

——映画という集団制作の現場に、具体的にどんな可能性を感じたのですか?

阿部:一つ大きかったのは、完成した映画を東京都写真美術館で上映してトークをした際、登壇したメンバーが楽しそうだったことです。みんな、主体的にこの制作に臨んでいたことがわかる内容だったんですね。この手の多文化交流プログラムでは、こちらのお題に沿って参加者がただ動いているという構図になりがちですが、ここではそれがクリアできたように感じたんです。

また、制作中はそれぞれ撮影や演出などの役割を担うのですが、みんな自分の「作品」だから必死になるんです。映画の現場は監督もいるわけで、決して素朴に「みんな平等」の世界ではない。でも、そこで自分の役割を探り、お互いに補い合うなかでコミュニケーションが誘発され、他人だった人たちがチームになっていく感覚があったんですね。

僕たちはただ「対等なコミュニティ」をつくりたいのではなく、おもしろい作品をつくることを目標にしていました。チームとしてそれができたのが、一番可能性を感じたことでした。

過去の参加者に、プロジェクトを委ねていく

——そうして今年はじまった「KINOミーティング」では、2022年7月、池袋周辺を舞台に最初のワークショップを開催しています。これはどのような内容だったのでしょうか?

阿部:「KINOミーティング」の内容が以前のプログラムと大きく違う点は、東京のいろんなまちで行う点です。初回の舞台は池袋で、その土地に思い入れのある参加者を公募しました。

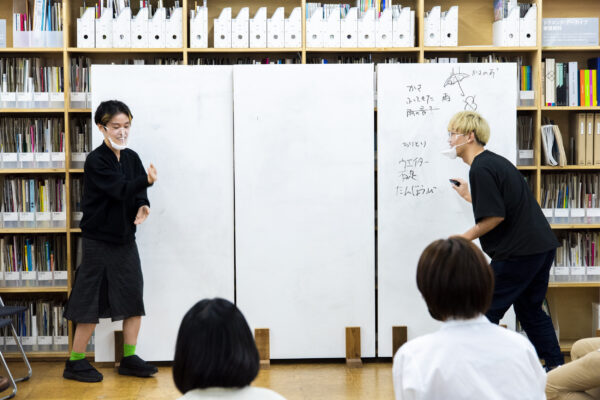

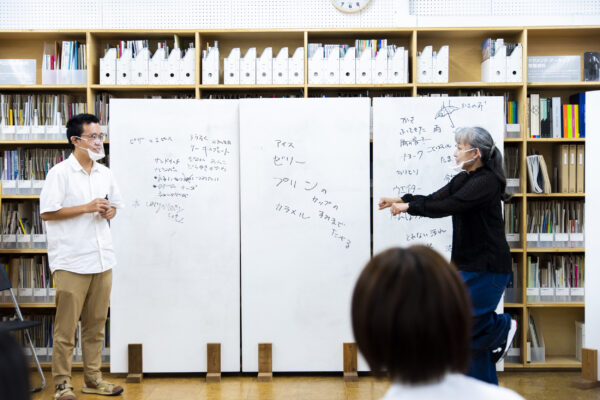

今回もまず3人1組となって「シネマポートレイト」からはじめました。その後、新たな試みとして、それぞれが制作した映像をグループで見て、3人の共通点を話し合う「トライアングルインタビュー」を行いました。そして、その共通点をテーマにして、今回であれば池袋を舞台に、3人で1本の映像作品を制作するというワークを行いました。

共通するテーマについて議論を深めて、お互いにインタビューをし、どんなカットが必要なのかなどを話し合って、その内容を軸にロケを敢行。編集作業も3人で行います。撮影と編集で3日間、別の1日は上映会。そして、次回はまたほかのまちで開催するという内容です。

——ワークショップ中の参加者の様子は、いかがでしたか?

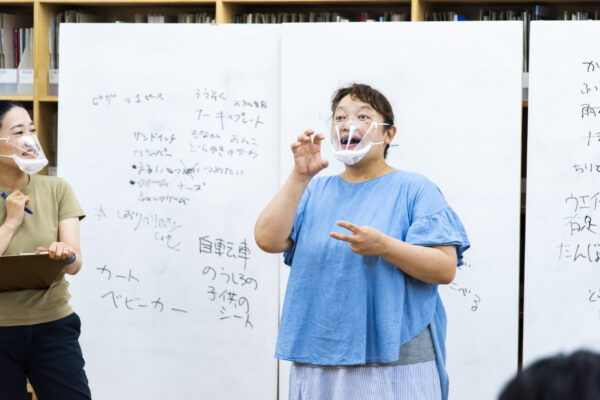

阿部:活発に議論するチームもあれば、大人しいチームもあり、いろいろです。制作期間も短いので心配しましたが、結果的には『変身』『ひみつ』『JST(日本標準時)』という3つのとてもおもしろい作品が完成して、上映会では終了後も参加者たちが話し込んでその場をなかなか離れないほどでした。いい時間だったんだ、と感じました。

実は今回、もう一つ導入したことがあって、以前の「Multicultural Film Making」の参加者のうちの希望者に、「ワークショップクルー」という役割をお願いしたんです。これは僕らと参加者の間に入り、ワークショップのワークをリードしていく役割です。僕らの考えを理解してくれた経験者が、参加者と一緒に創作を行うんです。

僕たちが仕切るという構図は、どうしても制作が他人事になってしまったり、ワークショップ自体も形式的になってしまうため、一番避けたいことでした。そのため、僕はあくまで司会に徹して創作には介入しません。そのように「KINOミーティング」には、経験者がワークショップクルーとしてその後も運営にかかわり、主体的にプログラムを動かしてほしいという狙いもあります。

——経験者が、いわば「先輩」として次回以降の回にかかわることで、そこに横断的なコミュニティもできてくる、と。

阿部:そうです。今回も各組に経験者が一人ずつサポートでつきましたが、完成する作品が自ずと変わるんですね。そんな風に経験者がワークショップを運営する割合をどんどん増やしたいし、そのことで僕らだけではできないプログラムに変化することも、おもしろいと感じています。

体験で終わらせず、「作品」というフレームをもたせる

——阿部さんは、常に完成した映像を「作品」と呼んでいますよね。ただの記録映像ではなく、参加者が本気でつくるために工夫していることはありますか?

阿部:僕はこのプログラムを「体験」で終わらせてはいけないと考えていて。「本格的なカメラで遊べて楽しかった」だけでなく、おもしろく、周りに評価される映像作品をほんとうにつくってほしい。ただ、それを引き出すには何かの枠組みは必要で、常にゼロから仕組みを設計している。そこが僕らが一番必死に考えている点です。

具体的には、映像をつくるプロセスを結構細かくワークショップ化しています。お互いにインタビューする、本人が街に座っているカットを撮る……など、撮る順番、やらないといけないことがわりとシステマチックにある。実はそれほど自由な現場ではないんです。

そうした枠組み、「型」は、参加者が街を見るときのフレームにもなります。街に座るカットがあれば、座る場所を探さないといけない。そのことが、このプログラムの重要な要素である、「自分と街の関係を見つめ直す」ことのきっかけになるかもしれません。

参加者はその「型」のなかで各自のおもしろさを追求しますが、ルールをきちんと守るグループもあれば無視して突拍子もないことをやるグループもあり、それが興味深いところでもあります。

そうしたルールをどこまで設定するか、枠組みの逸脱をどこまで許容するかなどは僕たちもまだ手探りです。実は僕は、別の制作のために春から高知県に移住していて、現場の設計には深くかかわれていないのですが、ほかのスタッフがすごく頑張ってくれて、何度もテストを繰り返しています。その調整は、今後もしていくことになるのかなと思います。

おもしろい作品は「ノイズ」=「異なる視点」から生まれる

——ワークショップや上映会後の会話のなかで、阿部さんが特に印象に残っている参加者の言葉やエピソードは何ですか?

阿部:これは参加者を代表する話ではないですが、日本の美術大学に留学で来ているAさんという方がいるんです。彼女が、大学の最初の懇親会に参加した際、日本人の学生はみんな高校時代の「あるある話」で盛り上がっていたけれど、自分はその輪に入れず、どこか別物として扱われた気持ちになったと話していて、僕はそれが妙に印象に残ったんですね。

言い方が難しいのですが、確かに飲み会のような場では、背景が似た人が集まった方が盛り上がりやすく、背景の異なる人が一種の「ノイズ」になってしまうことは起こりがちだと思います。これはワークショップの場も同じ。実際、自分と異なる背景や立場をもつ人、海外ルーツの人向けにプログラムを組むことはとても大変で、考えることが何倍にもなるし、進行も複雑になります。

しかし、そこが「何かをつくる場」になると、その「大変さ」の意味が変わるんですよね。創作の場では、その「ノイズ」は「異なる視点」になる。「作品がよくなる」という次元があることで、その大変さをおもしろさに感じることもできる。Aさんの話は、自分たちがやろうとしている創作という協働の可能性をあらためて感じさせてくれるものでした。さまざまな視点をもつ人たちが主体的にかかわれる場が社会に必要なこともありますが、もっと限定的に「そうした場がないとおもしろい作品は生まれない」という感覚を強くもっています。

——今回つくられた3作品を見て、ここには他者の排除につながりかねない日本における「仲間意識」の強さや、「ただ居る」ことのできない公共空間の問題も映されていると感じました。ブラジルでの経験から、日本のまちのあり方をどう感じられますか?

阿部:確かにブラジルの路上文化は衝撃的でした。それに比べて、日本のまちのあり方に残念さを感じることも事実です。ただ、ブラジルには搾取されて行き場を失った浮浪者の方も多く、また別の問題もある。その意味では、手放しにブラジルがいいとは思いません。

何より、ブラジルで感じたのは「個」がまちを変えているということでした。だから、日本には「個」の弱さを感じるけど、まだ絶望するタイミングではないだろう、と。その状況を変える一つの契機としても、海外ルーツの方の表現活動はあり得ると思っています。

また、これは今回の企画と直接関係はありませんが、僕が高知に移住したのは、以前から関心のあった海外の技能実習生とかかわるためです。高知県土佐市の地域おこし協力隊が、技能実習生と地域住民の交流促進をミッションに掲げていて、僕もその場にいたいと思いました。

映画の協働制作と同様、こうした交流から、たとえ小規模であったとしても、僕が憧れたあの路上文化のきっかけは生まれるかもしれない。そんな淡い期待はもっています。

地域を超えた「クルー(乗組員)」というコミュニティ

——最後に、「KINOミーティング」の今後についてきかせてください。

阿部:前回のワークショップであまり上手くいかなかったことがあって、それは「まち」というものの位置づけでした。僕らは「まち」をテーマにしたくて、池袋に思い入れのある方を集めましたが、その感情は各人でグラデーションがあり、むしろ「まち」を打ち出すことで参加者を混乱させてしまった感もありました。それに、あえて打ち出さずとも映像に自然とまちは映るのだという発見もあった。その扱いをどうするのかは、直近の課題です。

プロジェクトの全体としては、前回は会場などの事情で池袋となりましたが、今後はそのフィールドとプログラムがより密接に関連して、場所ごとに完成作品にも変化が生まれるようなかたちにしていきたいと考えています。

あとはやはり、クルーのコミュニティのあり方を考えていくことですね。幸い、池袋での参加者のなかに、今後もかかわりたいという方たちが生まれましたが、その方たちにどんな立ち位置でかかわってもらうのか、どう企画に踏み込んでもらうのか、いいかたちを考えていきいと思っています。

——いろんな参加者が、地域も超えて、キャラバンのようになったら楽しいですね。

阿部:そうなるといいですよね。最終的には、いろんな地域で開催できたらいいなとも思っています。

いろんな場所のコミュニティとかかわり、その結果、そのコミュニティ同士をまたぐような協働制作が可能になれば、そこから一本の映画をつくることもできるかもしれない。そんな風に、参加者が主体的に運営にかかわることのできるワークショップ・プログラムと、ルーツのバラバラな人たちがつくる新しくておもしろい作品の可能性を、今後も考えていけたらと思います。

Profile

阿部航太(あべ・こうた)

デザイナー/文化人類学専攻

1986年生まれ。廣村デザイン事務所を経て、2018年よりデザイン・文化人類学を指針にフリーランスで活動を開始。2018年から19年にかけてブラジル・サンパウロに滞在し、現地のストリートカルチャーに関する複数のプロジェクトを実施。2021年に映画『街は誰のもの?』を発表。近年はグラフィックデザインを軸に、リサーチ、アートプロジェクトなどを行う。2022年3月に高知県土佐市へ移住。

KINOミーティング

海外に(も)ルーツをもつ人々とともに、都内のさまざまなエリアで映像制作を中心としたワークショップを行うプロジェクト。背景の異なる人々との出会いや対話を中心とした映像制作を通して、東京の「まち」や自身や他者への「ルーツ」について新たな視点を獲得する機会をつくり出す。また、コミュニティの形成や参加者が主体的にかかわれるプログラムの研究・開発も目指している。

https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/creation/hubs/kino-meeting/52795/