“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)

執筆者 : 佐藤李青

2022.01.28

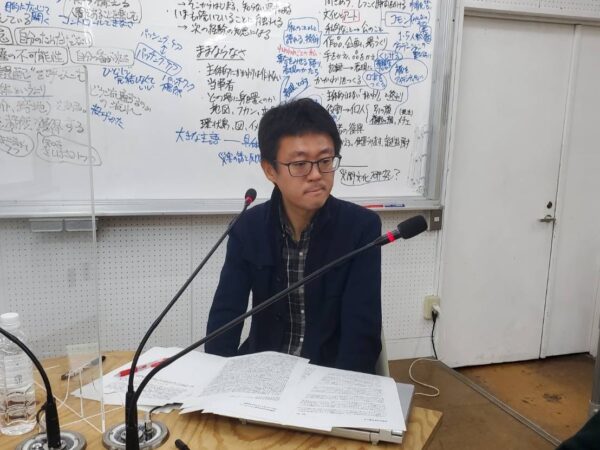

災禍の現場に立つには、いったい、どんな態度や技術、方法がありうるのか? 災害復興の現場に多様なかかわりかたをしてきたゲストに話を伺うディスカッションシリーズの第3回は、東日本大震災後に東北へかかわり、記録や表現活動、対話の場づくりをしてきたアーティストの瀬尾夏美さんをゲストにお迎えし、お話を伺いました。

このレポートでは、前半は瀬尾さんのレクチャー(聞き手:佐藤李青)、後半はナビゲーター2人(宮本匠、佐藤)を交えた議論をまとめました。

震災後に東北へボランティアに行き、陸前高田という場所に出会い、まちの語りをなんとか記録したいと考えはじめ、いまは東北に移住し活動している。主には「聞き書き」という手法を使い、小説や短い物語を書いたり、絵画を描いたりしている。

映像作家の小森はるかさんとは、小森はるか+瀬尾夏美として、一緒に映像作品や映画をつくっている。展示や作品発表を通して、対話の場をつくる活動もしている。もうひとつが仙台を拠点に、土地やコミュニティと協働しながら記録をつくるというコンセプトを持った「一般社団法人NOOK」という組織でも活動している。

私の活動を端的にいうと、「他者のことばを書く」ということ。美大で表現活動を勉強してきたが、私はその表現の技術を使って、いま起きていることを記録しておきたいと思っている。そして記録は、いま起きていることをすぐに結論づけるというよりも、いまを保管し、別の機会や場で考え直したり、未来に災害が起きたときに振り返ったりすることに使う、ある種のマイルストーンとなるような石を置いていく作業だと思っている。

他者のことばを書くために必要なことは、「語ってもらうこと」。体験をした人、体験していないと感じている人、色々な立場の人の語りが表に出てくる。その場をつくることが最初に必要。そこで生まれた語りというものを、いろんな手法で記録をする。

例えば、録音したり、メモを取ったりする。そのメモや録音を使って象(かたど)る。すなわち、かたちをつくっていく。それらを誰かが見たり、読んだりすると、そこからまた語りが生まれる。それは語りの発生する場になる。すなわち記録が語りを生んでくれるということ。そしてその語りをまた記録する。その往復をつくりたいと思っている。「聞いて書く、記録する。記録が記録を呼び起こす」。このぐるぐるをつくっているイメージ。

まず話を聞く。その状況をメモに取ったり、録音したり、映像に撮る。そこから物語を書き起こす。あるいは小森さんと一緒に、映像作品としてかたちをつくる。あるいは映像、テキスト、それに付随した絵画などで構成した展覧会という場に展開する。その展覧会という場を使って、参加者に対話をしてもらう。その対話をまた記録する。という段階を踏むのが、基本的なパターンとなっている。

語りの場は「実際にこれってどういう状況だったんですか」と声をかけたり、あるいは「このテーマで話をしましょう」とまちづくりのワークショップを行ったり、あるいはひとつのテキストを一緒に読み込んで、読書会や朗読会を行ったり、あるいは答えのないような対話の場をつくる「てつがくカフェ」という手法をやったりもする。

そして語りの場で聞いた話をもとに作品をつくる。その作品を展開して場をつくる。そのあとにさらにその場を使って、みんなで顔を突き合わせて話したり、アンケートを取ったりと、何かしらの方法で声を置いていける場をつくっている。

2011年3月11日の震災が私にとって大きな転機だった。当時東京にいたが、地震ですごく揺れた。私は大学院に進学するタイミングでわりと暇だったために、目の前で起きることに、強く反応できたんだと思う。テレビをつければ、リアルタイムで津波の映像が流れてくる。また、放射能の被害のこと、あるいは避難所で困っている人がいることや、死者数が積み重なっている情報が、ただそこにいるだけで流れ込んでくる。当時はみんながSNSをはじめる時期で「私はサラリーマンだから、ここでできることをします」と宣言して日常に戻ったり、「学生は学生なりにこうするんだ」とか、いろんな風に自分の立場を獲得し、表明していく時間があったと思う。

一方で私は、何をしたらいいかわからなくて、絵を描いてみるものの上手くいかない。というか、いつもと同じ絵を描いているのは何か違うな、と思った。そこで私は、まずは現場を見たいと思い、小森さんと一緒にボランティアに向かった。

私はボランティアしようとスコップを持ってもぜんぜん役に立たなかった。そうしたときに、所在なさげにしている人は、外から来た人間だけじゃないと気がついた。被災した人でも何をしたらいいんだろうと佇んでいる人が居たり、何かしたいんだけど、自分にはなかなかできることがないという感じのおじいさんやおばあさんがいて、よく目が合った。そういう人たちに、「あんた遠くから来たのに何してるんだ」と声をかけられて、「ここでこういうことが起きたんだよ、自分はこうだったんだよ」と話を聞かせてもらえた。

「語り」は「場」をつくってくれる。私はできることがないと思い、ただ立っているんだけど、人が2人いて話をはじめれば、どんな状況においても「場」が生まれて、笑いが生まれたり、安心感があったりする。そういう風に何かはじまるんだなというのが原体験だと思う。もちろん、震災後の現場にいるので大変な被災の話なども聞く。聞いてしまうと、「じゃあそれをどうにかしよう」と人は考えてしまうもので、そこから私の活動がはじまっている。

この写真は、岩手県陸前高田で最初に見た風景。いわゆる一本松がある一番大きな市街地のエリアから少し北に行った米崎町という場所を、少し高台から撮った写真で、ここから海に向かって、田んぼと家がいくつもあったそうだ。それらがなくなり、田んぼのところにたくさんの被災物が転がっていて、行方不明の方もいるような場所だった。

そこで私が出会ったのが、Kさんというおばあさんだった。彼女は私の元バイト先の友達の、遠い親戚の人だった。安否確認をと思い、彼女の家を訪ねたら出てきてくれて、この風景を見ながら沢山の話をしてくれた。それを聞いているうちに、なんでこんな話してくれるんだろうと疑問に思った。旅の人が来たから、放っておくのも申し訳ないと気を遣って話してくれていたのかもしれない。一方で、誰かに話したくてしょうがなかったのかもしれない。

当時おばちゃんが話してくれたことを書き起こしたものがある。

【前半部分】

――私は友達をなぐしてしまったの。でも津波の後はね、涙も何にも出なぐなってしまった。それでもこのごろやっと落ち着いたら、あーって悲しみが出てくんの。して、なんで私が生き残っちゃったのかなぁって思うの。――

というように、前半は自分の悲しみと、そこでいなくなってしまった友人のことを語っている。

【後半部分】

――うちはこうしてね、水も出るし電気も出るから、みなさんにかえって申し訳ないくらいなの。して、私もほら、内陸に親戚があるから、食べ物でもなんでも送ってきてくれるでしょ。そのうえこの辺の物資ももらうから、本当にね、申し訳ないくらいなの。――

後半部分は自分のことを語りながらも、自分よりも大変な立場の人のことを伝えようとしている。「申し訳ない」という言葉を借りて、その先にもっともっと痛ましい立場にいる人のことをなんとか語ろうとしているようにもとれると思った。

「当事者」「非当事者」という言葉が、この10年ですごく強調されるようになってきた。震災当時は「よそ者が行って何ができるんだ」という問いかけがあった。東京にいた東京の人間からすれば、陸前高田の人はみんな「当事者」に見えていたけれど、このおばちゃんからすれば、陸前高田に住んでいて津波を見たんだけど、自分は死んでもいないし、家族を亡くしてもいないし、お家も残っているという状況で、もっともっと大変な人がいるから、自分には語る資格はない、というような感覚も持っていたのかもしれない。でも、おばちゃんが語らなければ、私たちはもっと大変な立場の人にアクセスすることはできない。

「当事者性」はグラデーションでつながっている。おばあちゃんは「当事者性」の濃い人たちに配慮しながら、その存在をなんとか語ろうとしていたのだと思う。

つまり、「当事者性」の一番濃いところにいる死者は何も語れない。その次の段階にいる人が語ればよいのかもしれないけれど、たとえば死者を直接見た人はつらくて語れないということもあるだろう。だから、違うポジションにいたり、語れる人が、濃い色の場所にいる人たちのことを語っていくしかない。そういう連鎖がないと、「語れない人の存在」はなくなってしまう。

私はそのとき、断片的にでも聞いたのなら私も語ってみようと思った。「あんた帰るんだったら、みんなに教えてあげてね」という最後の一言で「あ、じゃあそうしよう」と素直に思った。

「現地」という場所があり、「体験をした人」がいて、それとは別に「体験してないと思い込んでいる人」、あるいは「遠い場所にいる人」がいて、私は、両者の話を聞き、その間をつないでいくような「旅の人」として動いていきたいと思った。

最初は「こういうことがあったみたいですよ。それを聞いてきました」という報告会のかたちだった。でも、震災から半年以上が経ってくると、「もうある程度知っています」、「悲嘆に暮れている被災者の姿は毎日見ています」という風に私や小森さんが伝えようとしていることが、ある意味で凡庸なもののようになってしまい、「伝わっていかないな」という感じになっていった。いま思えば、たった半年しか経っていないんだけど。そのくらいの早さで被災地域外の人は生活を取り戻していくのだと思う。

一方で陸前高田での震災から半年は、仮設住宅に入ったばかりで、被災の体験は日常的に思い出すような状況。私は何とかしてその現場の「本当の感じ」を伝えられないかと思っていた。例えば、Kさんのお話を何度も聞いていくと、5月には「津波が来ても花は咲くから偉いよね」と嬉しそうに報告してくれた。行方不明者もまだ集落にいるような状況だったが、同時に「花が咲いたことに喜びを感じたり、風景が変わっていくことに気付いていたりするその感じ」が、すごく大事だと思った。

その「本当の感じ」を何とかして伝えたいと思ったし、記録に残したいと思った。でも被災地域でこういう感覚があることを、離れた土地の人に伝えても、その人たちは、いまはそれを聞くタイミングではなかったりする。そういうズレは、必ずある。そうした人たちが災害にあって、「これを聞きたいな」とか、「あの人たちはどうやって生活を立ち直したんだろう」と思ったときに参照してもらえるように記録を残したいと思った。「時差」を感じたときに、記録という手法を考えた。タイムラグのない報告会だけじゃなくて、記録をしておいて、いつか誰かが聞いてくれればいいと時間が経つにつれて思うようになった。

2012年から私と小森さんは陸前高田に移住し、私は地元の写真館のスタッフになった。この写真館はプレハブの仮設で再開し、津波に遭いご家族を亡くされたために、新しいスタッフを探していた。小森さんはお蕎麦屋さんで働いていた。陸前高田で暮らしながら、そこで起きていることを記録する。いつかはそれを絵に描くんだという気持ちで、生活を移した。

当時の陸前高田の写真。草が生えているところはまちだった。家々がすべて流されてなくなってしまっていた。最初この風景を眺めたとき、とても怖い風景に見えた。こんなに広く流されて、行方不明の方もいて、思わず「すごく大変な場所だな」、「どうやってここに居たらいいんだろう」と思っていたが、通っているうちに「あ、ここってとてもきれいな土地だな」と思うようになった。震災に遭って、ある種の野生の風景がここにあるからこそ、美しいと思うのかもしれない。ずっと昔、ここに暮らそうと思っていた人たちが頼りにしていたのはこの自然の風景かもしれない。そう思ったときに、これをきれいだと思う感覚は覚えていたいなと思った。

もちろん、津波に遭ったばかりで、まちの人たちからすれば悲しい風景かもしれないから、無邪気にうつくしいと口にすることはできないけれど。いつかこのうつくしいものを絵にして、まちの人たちと一緒に、確かにここにうつくしいものがあった、あなたたちがつくった素晴らしいまちがあったのだということを共有できたらいいなと思っていた。

そのためにはまず、そこに暮らす人たちの生活感覚、風景との交わりかたをよく知ろうとした。そうじゃないと話は聞かせてもらえないなと思っていた。最初は道路跡を何度も歩いた。歩いていると、いつか聞いた話が体感的に理解できる瞬間がある。駅から小学校まで15分だったと、その15分の間にこの家とこの家の人たちがいたとしたら、ここのおばあちゃんはこうやって話しかけてくれたんじゃないかな、とかそういう想像をする。あるいは手向けの花が変わっていく頻度で、ここの人はこの場所に積極的に来て弔いをしているんだということが分かる。立ち止まってスケッチをすることで、その風景の細部を、じっと見る時間を持つ。あるいは、散歩で出会う人たちに聞いた話や自分自身が感じたことを、Twitterに書く。

当時、東京とか外の土地との乖離はあったと思う。いろいろな離れた場所で行われている、震災にかかわる活動や、そこから派生した問題にアクションする人たちの姿、例えば社会の歪みを是正しようとするさまざまな運動などについては、SNSや報道を通して知っていた。それもある一方で、現場で暮らしている人たちの語りも、タイムライン上に置いておきたい気持ちもあって、SNSをしていた気がする。運動は非常に重要だけれど、それだけだと置いていかれてしまうものがあると感じていたので「ここではやっと弔いがはじまったばかりです」とか、「ここで土盛りの工事がはじまるとこういう感覚があるみたいです」とか、そういうことを書いておきたいと思っていた。

SNSはまちの人たちも見るプラットフォームなので、どうやってことばを書いていくかはすごく気を遣っていた。抽象化をして、個人は特定されないように、でも会話で聞いた芯のところは残せる落としどころを考えてツイートしていた。

表現というと「自己表現」みたいな言葉が美大ではすごく強くあった気がする。私はそれ自体にピンとは来ていなかった。でも、自分たちが教育のなかで培ってきた表現の技術を生かすようなことはできないかなと考えていた。

そんなとき、森の前という山際の集落で花畑に出会う。おばちゃんたちが集まり花を植えていて、それはまるで風景をつくり直していく作業のようだった。おばちゃんたちは「ここではたくさんの人が亡くなったから、最初はそれぞれ花を手向けていたんだけどね、亡くなった人みんなを弔うために、ここを花畑にしましょうとみんなで話し合ったの。やっていくうちにどんどん広がって、こうやって花を植えていると、あなたみたいな旅人も来るでしょう。津波によって立場がバラバラになってしまって、会いづらくなってしまった人も、花が咲いていれば集まりやすい。そして、こうしてみんなで集っているとね。亡くなった人たちも、いろんな理由でここに来られない人たちも、一緒にいるような気がするの」と話をしていた。

私はこの風景を見たときに「なんてすごい発明だろう」と思った。この花畑は、亡くなった人の存在を、ここにあった営みを、可視化するものでもある。それが弔いという行為から生まれている。これはアート、表現の技術としてすごいものだと思った、これをなんとかして描きたい、書き残したいと思った。

当時は、ものすごくたくさんのマスコミの人たちが来ていた。「聞いて書かれる」ということに、まちの人たちはすごく抵抗感を持っていた。自分の体験を話しても、書きたい記事の括弧に発言が入れられてしまう。あたかもそれが、その人の真意だという風に伝えられてしまうことで、ことばを奪われるという感覚が当時はあったと思う。どうやれば、それらと違う方法で書くことができるのかと悩んだ。2012年のこと。

会話で語られることばは、語り手がなんとかして伝えてみたいなとか、いろんなことを思って、聞き手に伝えていくのだと思う。聞き手は、聞きたいけど聞いたらまずいかなとか思いながら、質問や相槌をして、それでまた違う語りが出てくる。その往復でことばが生まれてくる。会話上のことばは語り手のものであり、聞き手である私が引き出したものでもある。

そう思ったとき、生まれたものを語り手だけに押し付けてしまうのではなく、一緒に紡いだものとして引き受けて書くことはできないかと考えはじめた。そこから、聞いた話を自分の身体で歩き直すように文章にしていくという手法が生まれた。具体的には、一人称で書く、固有名詞を外すことをしている。

花畑のおばちゃんに聞いた話を文章にしたものを例に見てみたい。

長く暮らしていた場所の変わってしまった姿を見ることは、とても辛いことだ。白く輝く家々の基礎は、まるで骨みたいだ。それが剝がれずに、ここに張り付いている

基本的に、体験は共有できないと私は思っている。当事者の身体のなかにある体験は、他の人にはわからない。当人にだって言葉にできないこともあるだろう。だけれども、目の前に他者が現れたとき、身体のなかにあるものが大事だと思うからこそ、あるいはわからないからこそ、話そうとする。会話を通してことばにしていくことで、表現のようなものが生まれる。語り手と「聞き手」、両者がいることで生まれるものだと思う。

会話はその場だけのものだけど、抽象化し、かたちを与えることでその人の身体からゆっくり引きはがされる。ある種のフィクション性を帯びてくる。それ自体は他の場所へも持っていくことができる。

アーティストの仕事として体験の語りをかたちにしていくことは、その人から奪うのではなく、体験者とやりとりをしながら、どこまでをどうやって出していくかを調整していく作業だと思っている。

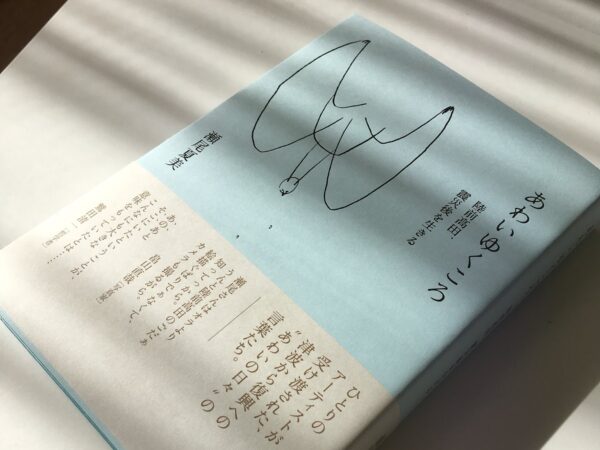

2014年〜2015年に陸前高田でとても大きな復興工事が行われたことで、また痛みが生まれた。かさ上げ工事によって、まちにかろうじて残っていた道筋が全部引きはがされ、土に埋まっていった。弔いの場所が奪われ、森の前の花畑も消えてしまった。そのときに、まちの人たちと一緒にいまここで抱えている感情をどうやってかたちにしていこうかとつくったのが、『波のした、土のうえ、置き忘れた声を聞きにいく』いう作品だ。

数名の方から私が話を聞き、一度整理してテキストをつくる。そのテキストを本人に渡して、今度は朗読の声を作っていく。ここはいいと思うとか、ここはちょっと違うとか、そういう調整をしたうえで、もう一度朗読をしてもらう。そして、その人の声と映像を重ねていくように作品をつくった。これは体験者と協働するかたち。

そして、巡回展「波のした、土のうえ」をつくり、2018年までに10か所で展覧会を行った。これは陸前高田で起きたことを外の場所へ持っていくというもの。例えば、神戸では阪神・淡路大震災の体験の語りが出てきたり、あるいは「そのときに何もできなかった」という話が出てきたりした。東日本大震災が起きた場所と、別の場所の文脈が重なることで、その土地の声が改めて引き出されるようなことがあったらいいなと思い、活動をしてきた。

時間が経つことで、体験者との協働からフェーズが変わってきたと感じ、当事者ではないと強く思っている人たちとの協働を行う、『二重のまち/交代地のうたを編む』というプロジェクトを2018年に行った。陸前高田のかさ上げ地の上に新しいまちが出来て、生活がだいぶ落ち着き、日常的に震災の語りが出てこなくなったとき、逆に震災のときにその場所に居なかった、関西や東京の人、震災当時子供だった人たちが「あのとき何もできなかったから何かがしたい」と声をかけられることが増えた。そこで、旅人として彼らを招き、まちの人たちと協力関係を築いて、「旅人たち」にここで起きたことを伝えてもらった。話を聞いた旅人たちはそれを遠くに伝えようとする。どうやって話を聞けばよいのか、ということから悩んでいったのだけれど、その葛藤も含めて記録しながら、「継承のはじまり」のような場をつくった。それは展覧会・書籍・映画のかたちとなった。

2017年〜2020年くらいまでは当事者と協力しながら、遠くから来た人に伝える活動を行っていた。しかし、去年はコロナで、そういうことができなくなった。10年目という時間はまちの人たちにとっても大事な年で、「まぁ10年だからねぇ」というのは聞かれる言葉だった。「10年って区切りではない」という人も多い。それは中距離くらいの人、特に支援者たちがよく使う言葉だと思うが、まちの人にとって10年は大きかったのではと思っている。いままではまちの人たちは描かれることが多かった。そうではなく、10年の感覚に本人たちが向き合い、手記を書くということを一緒にした。

同時進行でArt Support Tohoku-Tokyoのなかで、被災地域から遠かったり自分は当事者ではないと思っているが、あのとき感じたことがあるという「距離を感じている人たち」の声を集めるために「10年目の手記」を全国から集めることも行った。

震災のときに、小学5〜6年生だった人たちによく声をかけられることがある。「あのとき何もできなかったけど、お父さんお母さんがこうだったから僕はこれができなかった」とか、「あのときすごく気を遣っていたんだ」とかぽつぽつ話してくれる人が現れた。個人差はあるが、もっと小さいと「当時子供だったのでわかりません」という距離感になったり、もっと年を取っていると思春期に入るし、学校などの環境的にも忙しかったりする。小学5〜6年生くらいの体験者が、ずっと震災のことに取り組み続けるのは結構ある現象なのかなと見立てをしていて、その年代の人たちの語りを聞く活動を去年はずっとしていた(「こどもだったわたしは」)。

いま仙台で行っているのは、すべての年代の人に11歳当時の語りを聞いていくことだ。東日本大震災は大きな出来事だが、年代によって影響を受けるトピックが存在することも感じてきた。そこから、「11歳だったときに気になったことはなんですか?」という問いを、すべての年代の人に聞くことによって、庶民の生活史を編み直せないかとプロジェクトを行っている(せんだいメディアテーク開館20周年展「ナラティブの修復」にて発表)。

並行して、宮城県の丸森町で家を借りて、そこで暮らしながら語りを聞いている。そこからつくった作品のタイトルは『山つなみ、雨間の語らい』とした(「記憶は地に沁み、風を越え 日本の新進作家 vol. 18」展/東京都写真美術館にて発表)。丸森町は一昨年、巨大な台風による土砂災害によって集落が被災し、いくつかの集落がなくなった。私は2015年から丸森町に通っていて、お話をうかがっていたおじいさんの集落が全部土に埋まってしまった。「沿岸と同じことになってしまったべ」と電話かけてきてくれて会いに行った。彼が「すべて失ってしまった」と話をしながら、「実はこの丸森町では高度経済成長からずっと山の仕事が衰退していて、山の保水力が落ちていた。さらに、沿岸の護岸工事のために丸森町の岩を採掘していた。それの影響もあって自分の集落は土に埋まったんだと思うよ」という語りがあった。

私はずっと陸前高田で東日本大震災の被災をした人たちの話を聞いてきたが、その先に連動するように別の災害が起きていることを知った。地球規模で環境の変化もあり、それがどんどん起きやすくなっている。丸森町ではソーラーパネルの設置工事もしていて、つまり伊豆山で起きたようなことが、ここでも起きる可能性も感じる。

東日本大震災のときは巨大なかさ上げをしてでも、ふるさとに戻ることが美しい物語として語られてきた。一方で、こういう小さな集落ではお金がかかることが主な理由で、ある程度片づけをして終わりにし、集団移転をすることが、被災後2週間くらいで決まっていた。

いまも丸森町は土砂災害のリスクが高い。だけど、ここで暮らしている。大きな川があるから、もともと、そういう災害のリスクはあるまちなんだという話もある。丸森で起きていること、聞いた語りや資料を読み込みながら、あらためて東日本大震災を見つめている感覚がある。

東日本大震災から10年で震災のことを良くも悪くもみんながやるのかなと思っていたら、コロナで、それどころではなくなったというのが去年の感覚だった。コロナという大きな災害が世界中で同時に起きて、どうしようかと思ったとき、私は記録をするしか能が無いので記録をしはじめた。ものすごい情報が入り乱れていて、そこにいる私たちの気持ちもすごく揺れていた。だからその状況をSNSに書くのは難しいと感じていた。文字で表現することが、SNSというプラットフォームが変化し、安全にできないし、ちょっと違うかなと当時思っていた。

そこではじめたのがラジオという形態だ。小森さんと、毎週水曜と土曜に2時間、いまの感覚をシェアする場として、ラジオを配信した(小森瀬尾ラジオ)。リスナーのコメントを読みあげたり、いま必要な言葉として詩を読んだりしてきた。そうした取り組みは変容しつつも、続けている。

一方で『コロなか天使日記』というかたちで、「コロナ禍を一緒に生きているんだけど、人のことを考えたりするのが好きな天使」というキャラクターを介すことによって、SNS上でコロナ禍の考えを記録する試みもしていた。去年はずっとオンライン上で記録をしてきた。

コロナ以前に「東京スーダラ2019」という、東京在住のリサーチャーと一緒に「震災後オリンピック前」を記録するリサーチプロジェクトをしていた。そこで出会った3人のリサーチャーと組んでコロナ禍のいまの感じを記録していこうと、彼らの声を通して展覧会の場をつくり、観客の声を拾っていくことができないかと思った。

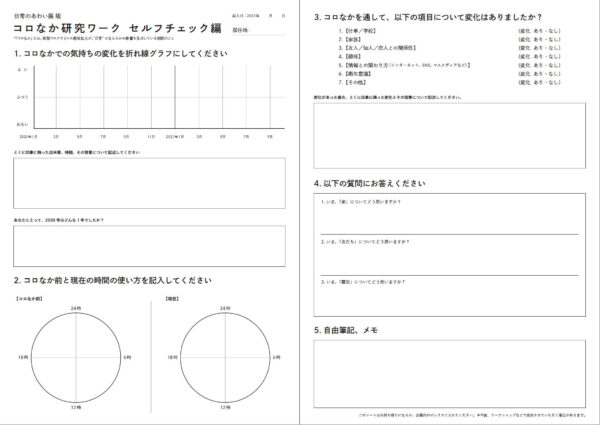

そこでつくったのが、金沢21世紀美術館での『みえる世界がちいさくなった』という展示だ(特別展「日常のあわい」)。それぞれのコロナ禍の暮らしを振り返るための「コロなかワークシート」を3人それぞれ書いてもらい、そこから「自分はこういうことがあったよ」と話をしている映像作品をつくった。展覧会場では、彼らの対話の様子を映像ブースで見ることができたり、『コロなか天使日記』や年表があったりする。それらを見たうえで、観客の皆さんはワークシートを書いたり、対話をしたり、考えごとをしたりすることができる場づくりをした。

コロなかワークシートを展覧会場に置いたら、ものすごい量が集まった。コロナ禍で自分のことを振り返ったり、それをシェアしたりする場を求めている人がいることを展示で実感した。コロナ禍のことは、人と気軽に話すことが難しい。世間話でも、どこまで踏み込んでいいかわからないことがある。でも、それは世間話でするから難しいとも思っている。体験が大きいほど話したいことはたくさん生まれるし、話したことによって癒しにもなるかもしれない。こういう場を通して、表現をし、記録にも残ることは、そんなに悪いことではないのではないかと思っている。だから、もちろん辛いことは話さなくていいし聞かなくてもいいと思うけれど、話す時間を持つことで、どの感覚にも気づきがあるというのがいま私の感じていることである。

金沢21世紀美術館の「コロなか対話の広場」ではワークシートをその場所で書いてもらった。ほとんどの人が書いてすっきりして記入したワークシートを置いていった。別の場所には図書資料室をつくってワークシートをみんなが閲覧できるようにした。閲覧ブースの横には『コロなか文庫』をつくって、本を読めるようにもした。他者のコロナ禍の感覚を知りながら、ゆっくり過ごす場を展覧会場に併設するかたちで設えた。

年表も展示した。コロナ禍が最初に報道がされた2019年12月31日から現在までの「毎日年表」というものだ。毎日の出来事をネット上の情報からつくった年表なのだが、そこに自分にとって大事だった出来事を付箋で追加していくようにした。付箋には、彼氏と付き合った日があれば、自分の家族が亡くなった日もある。公共の空間に付箋を貼ることで、忘れてほしくないことを表現する場所としても機能していた。匿名なので書きやすかったのかとも思う。

ワークシートは展覧会以外でも使っている。例えば、障がいのある人たちとのワークをエイブル・アート・ジャパンさんと一緒に行った。障がいの当事者やケアラーの人たちが10数名いた。ワークシートにふりがなをふったり、項目を書きやすく調整し、みんなに書いてもらって、お互いに話を聞くことをした。意外とケアラーの人たちのほうが、障がいのある人たちに話を聞いてもらえて安心したとか、お母さん同士で情報交換できたのがよかったという声があった。

ワークシートで話をしたうえで、コロなか天使のふきだしにセリフを書いてもらうことをした。対話の時間で話したことをそのまま共有するのは、クローズドでやらないと難しい。だから自分だけでなく他者の気持ちを知ったうえで、コロなか天使が何を言うのかという設定を使って、詩を書いたり、天使に色を塗ってもらったりした。障がいのある人もそうでない人も一緒に、この詩を朗読して共有した。この場もよかった。

また、せんだいメディアテークとギャラリーターンラウンドと一般社団法人NOOKの三者で、オンライン番組「インタビューズーズー」をはじめた。これは街頭インタビューで「コロなかワークシート」を書いてもらい、それをもとに話をうかがい、番組で解説をしながら内容を共有することを行っている。ワークシートは簡易版として、生活の変化のグラフと来年の願いを一言で書けるものにした。

佐藤:今日はディスカッション参加者のみなさんとコロなかワークシートをやってみましたが、その感想として「思い出すことが難しかった」というものがありました。展示のときには作品があったり、年表があったりと思い出すきっかけが用意されていますよね。

瀬尾:そうです。あとは人のワークシートを見ていると思い出すということもあると思います。自分のSNSを振り返りながら書く人も結構います。私も一回書いてみたけど、何にも覚えてなかったです(笑)

佐藤:ワークシートの使いかたは、その場によって違うと思うのですが、それぞれが書いたものを互いに共有した後に、コロなか天使のふきだしのように、何らかのかたちにする作業は毎回入れているんですか?

瀬尾:話して終わりのときもあります。ワークシートを使って互いに話したことは共有しないという前提をつくることが大事だと思っています。ワークシートは「知らない人が見る」という設定で使うのですが、グループワークではオンラインであっても、その場で顔が見える人同士の信頼関係を構築するため、話したことは外に出ませんということを担保するのは決めています。

佐藤:このワークシートは、どうつくったのですか?

瀬尾:最初に「東京スーダラ2019」のリサーチャー3人と、ある出来事から時間が経った後の話し合いをどのように設計するかということを考えました。やっぱり過ごしてきた時間と生活環境が違うと、それぞれに感覚は違ってくる。そのことを、ちょっとしんどくても共有しないと話せないのではないかとなった。それを引き出すための質問項目を考えてつくりました。

佐藤:宮本(匠)さんが論文に書いていた「復興曲線」も、災害後の感情の起伏を書くものだったと思いますが、それに似ていますよね(「災害復興における “めざす” かかわりと “すごす” かかわり─東日本大震災の復興曲線インタビューから」)。

宮本:復興曲線も、一度その語りを線に起こすことで、ただ話を聞くだけでは出てこない語りを引き出してみるという工夫がありました。

特に瀬尾さんは、置かれている状況が違う人が一緒に集まって話をするときを活用例として話されていた。例えば僕が読んだことがあるものだと、イスラエルの若者とパレスチナの若者が集まって自分の人生を線に書いてそれを交換し合うことがあります。政治的に大きな対立をしている人たちだけど、それぞれどういう日常を過ごしているかを見ると同じ若者として、同じように悩んだり、同じように楽しんでいることがわかる。それぞれの置かれている状況の違いや共通点を見出すことで繋がりを感じるツールとして使えるのかなと思いますね。

佐藤:集めたワークシートの活用は、これから考えていくんですか?

瀬尾:いまは、そのときそのときに必要な場をつくることができれば、それでいいかと思っています。スーダラのメンバーには半年に一回くらいで繰り返しワークシートを書いてもらっています。書くたびに総括的なコメントは更新されていったり、もやもや考えていることを書くことで忘れたりするんですね。忘れられたから次のこと考えているとか、話したときに他のメンバーが言ったことが自分にフィットしたら、それを指針にその後のことが進んだりする。

彼らとはもう2年半くらい一緒に活動をしているのですが、仲良くならないというのがすごくいいなと思っています。年齢も違うし、住んでいる場所も違う。1年目は月に15時間くらいワークショップで喋るくらい密だったのですが、それでもワークショップという場の設えで出会うとあまり友達っぽくならない。私はそれがカギだと思っています。

仮設的にでも普段のコミュニティとは違う温度感で会話できる相手をつくる。それをスーダラのように継続的に持っていられるのはいいなと思っています。また美術館のワークショップのような特異なコミュニティというのがいい。コロナ禍によってコミュニティが社会的なものかプライベートなものかで二極化してしまって、中間的な出会いのコミュニティがなくなってしまったように思う。変で曖昧なコミュニティが機能することで、生活環境がまったく異なる人と利害のないところで話せることが生まれる。それはすごく重要だと感じています。

宮本:面白いですね。「コロなかワークシート」って、ある種よそよそしい設えじゃないですか。別にそんなものなしに話せばいいと思う。でも、そのよそよそしいものを介することで独特のコミュニティやコミュニケーションが生まれる。僕が最初に復興曲線を新潟でやったときにも、よくありました。それまでさんざん話を聞いてきた人たちに、今更インタビューをするのは自分のなかでも抵抗がありました。でも、やってみると、普段お茶を飲みながら聞いていたときには全然出てこなかった話が見えてくることがあった。こういう、よそよそしいツールや場はすごく大事だなって思ったんですね。

佐藤:瀬尾さんの話では、「旅人」がキーワードになっていました。この「旅人」ということばや、話し手と聞き手の関係のような語りかたを獲得してきたタイミングはあるんですか。

瀬尾:最初は本当にこんな風に整理されていなくて、「旅人」ということばを使いはじめたのも、5〜6年くらい経ってからだと思います。聞き手と語り手を整理して、おばちゃんの話を書くということも、その都度考えて図式化してきました。『あわいゆくころ 陸前高田、震災後を生きる』は、2011年から震災の現地の語りや風景と、自分の感覚が混ざり合うように構成されています。これをビルディングロマンスだと書評してくださった人もいましたが、たしかに自分の成長過程でもあったと思います。

最初の頃はよく、「美大生が自己表現の道具にするのか」みたいなことを言われました。いまだに言われたりもしますが、現場ってそんなに単純なものではないと感じているんです。他者の言葉に感動して、それをかたちにするのは作家の欲望だけど、語り手もこれだけは伝えたい、遠くに届けたいといった欲望を持っている。そういうお互いの欲を確かめ合いながら形が出来ていくということは、作品を鑑賞してもらうときには、なかなか伝わらないんですよね。ここをきちんと伝えていかないと、災害やトラウマ的な記憶に触れて、他者の言葉をなんとか残そうと思う色々な人たちの歩みを止めてしまう。だから、こういう繊細な現場にいて表現をする者として、制作のプロセスをことばで精査しながら説明していくことがすごく大事だったので、こうしゃべるようになってきたのはありますね。

具体的に自分を「旅人」として自覚したのは「波のした、土のうえ」をつくっているときに、花畑のおばちゃんに話を聞いたときです。当時、物語的なものとして、「ついに復興」という感じでポジティブな感覚もあった。かさ上げ工事がはじまって、地元では賛成している人もいるけれど、その当人の中だって、引き裂かれているということは、なんとなくみんな分かっている。それでも多大なお金もかかるなかで「復興工事、嫌だよね」とか「ちょっと心配なんだよね」とか「花畑の花を抜いていくのは苦しいんだよね」という一言すら、言えない状況があったんですね。

そんなとき、たまたま花畑に寄ってお茶を飲みながら話を聞いていたら、おばちゃんが「復興工事、進んでよかったね」みたいな話をしていたのだけど、「でも私ね、ベルトコンベヤの工事の音止まるとすごくほっとするのよ」という一言が出てきた。彼女はこういうことが本当は言いたいのかな、こういう風に言葉にするんだなと感じたんです。それを話してもらうには、私は土着の人間になってはいけないし、コミュニティの利害関係のなかに入ってしまうと絶対聞けなくなってしまう。宙ぶらりんの私だからこそ、彼女と一緒にその言葉を残していく作業はできると思ったんです。

それからは高田の人の日常では話せないことを「この子が居ると話してみようかな」と思ってもらえるように、自覚的にちょっと勇気を出したり、ちょっとしんみりしないと聞けない話を聞く係みたいに自分を位置づけていました。そう認識してもらえるようになっていく過程には、作品を発表することで「じゃあ、こういうこと言っていいんだ」という反応が起きたり、今度は地元の方から「こんなこと思ってるんだけど話していいかな」みたいな声かけがあったり、そういう往復関係があって、自分のやれることが増えてきて、ポジションを理解していったというのがありますね。その前とその後では、自分自身の整理の具合は違うと思います。

瀬尾:2012年に発行されたせんだいメディアテークの機関誌(『ミルフイユ』)で、何か書いてみないかと誘ってもらって、小説っぽく花畑のことを書いたのが最初に発表した文章でした。3人モデルがいて、その人たちに出来たものを渡しに行ったのですが、思ったより気楽なんですよね。「あんたこんなん書いたんか」と喜んでくれたり、いっぱい買って配ってくれたり、あるいは「これは私のことじゃなくて瀬尾ちゃんのことだね」とうまいことを言ってくれたり、「こういう風に書いてくれたから他の人に説明するのが楽だ」みたいに言ってくれたりしました。こうやって、書き手が想定していないような回路で、当人が受け入れてくれる可能性があるんだと気付くことが出来ました。むしろ、話しあいながらつくれるんだと思えたのがその時期で、それまでは絵を描いていいのかすら分からない状況でした。

佐藤:作品は、当事者ではない遠くの人や、時間を超えたところに届くものになるというイメージはありますが、本人に渡したときに、本人が「使うもの」になることがあるんですね。

瀬尾:『あわいゆくころ』を出したときに、高田の人たちが「読んだぞ」と見せてくれた本には、めちゃくちゃ付箋が貼ってあるんですね。彼らにとっては辞書みたいになっていて、年表や資料に近い。「こんな人ここにいたな」という感じで思い出す道具として使ってくれていました。そのなかで、かさ上げ地の上で生まれたばかりの孫に対して、おじいちゃんが『あわいゆくころ』を読み聞かせていたことを教えてもらいました。その読み聞かせていた部分が、ちょうど彼自身が語ったことを書いたページで、そのことを伝えたら「え、そうだったの。自分と同じこと考えている人いたんだなと思ってうれしかったから読んだ」と言ってました。そういう風に使ってもらえていたのは、すごくうれしかったです。

一方で出版したときは「まだつらいから読みたくない」とか「こんな本をいま出すのはどうなんだ」とSNS上では拒否の感覚があること、陸前高田より遠い場所、関西や東京の人が「触るのも怖い」みたいな風にこの本を見ていることを知りました。むしろ距離のある人たちのほうが、考える場や対話の場といった実践的な何かがないゆえにあの時点で止まったままなんだなと感じて、ある種トラウマみたいなものが固定化されて、より「膿んでいる」感じがしました。そのことから「外の人」と一緒にやっていくという方向になり、「二重のまち/交代地のうたを編む」のプロジェクトや「10年目の手記」になっていったということがありました。

宮本:記録を残していくときに、その人が語った語りのままに、記録をしていくという方法もあるじゃないですか。でも瀬尾さんの場合はそうじゃなくて小説にして、なんならそこに自分も混ざりあっていくかたちで記録をしていくわけですよね。そういう方法をとろうと思ったきっかけやお考えがありましたか。自然とでしょうか。

瀬尾:最初は陸前高田の状況的に、ことばを録音すると出てこないことがあったのと、それを聞き返すことにすごく罪悪感を感じていました。会話で出てきた話はその瞬間のものとしてあるからこそ出てくるものがある。録音をするのではなく「ただ覚えている」ことのほうが、お互い安全だと思う。私も聞き返されて、「こういうこと言ってましたよね」と言われるのが好きじゃないと思っていたのはあります。私が良いと、絶対残すべきだと感じたことしか残さないということがあるから、かなりフィクショナルになっていくことを引き受けたいと思い、そういう形式に最初はしていました。

時間が経って、いまの11歳の出来事を全年代に聞くというプロジェクトに関しては録音し、文字起こしをしながら、ことばをピックアップしてつくるように手法を変えています。陸前高田のときは私もずっと現地に居たので、背景を体感として理解していた。同時に海辺の人たちの感覚なのかもしれないですが、高田の人たちは感覚を語るのが上手だったと思うんですね。なので、それを書くには、当時の手法がよかったと思っています。いま山でリサーチしていると山の人たちは、すごくロジカルに語るのが上手なんです。歴史的にどういう経緯があったから山が崩れるんだとか、働き方が変わったから人が集ないんだといった語りを事例とともに聞くので、一次資料は整理するようにしていて、ここでも手法は変えています。

宮本:このシリーズの1回目の時に話題になった水俣の石牟礼道子さん。瀬尾さんも石牟礼さんとすごく似たような方法というか、ある種よそ者としてそこに移り住んで、そこの人たちと一緒に生活しながら、でも表現するときにはその人の身体になって。だからそれは語られるテーマによって手法の食い合わせがあったんですかね。

瀬尾:自分のなかでも、いろんなパターンを持つようにしています。あんまり自分が高田でやってきたスタイルと一緒にするのはやめたほうがいいなと思っていて、むしろ語りに応じたスタイルがそれぞれで出てきたほうがいい。それは、その表現を渡す相手とかプラットフォームによっても変えたほうがいいと思っています。例えば展覧会だと資料っぽいほうがいいし、時間が経つと小説っぽくなるのは自分のなかでの消化の具合にもよると思いますね。

宮本:外の人のほうが時間が止まっていたという話、すごく面白いなと思いました。僕も今回コロなかシートを書いてみて、「時間が流れていないな」と感じました。出来事を覚えてないというより、物語になっていないという感じがしました。それがなぜかを考えたときに、ひょっとしたら瀬尾さんがおっしゃられていたような、震災の後、外の人が振り返る場や機会がないから、その出来事の意味づけができなくて時間が経つごとに膿んでいっているのではないかと……。

コロナ禍で一番失われたものは、振り返る機会だと思うんですよね。こういうワークショップでも本来みんなで会ってやっていたら、終わった後30分くらい会場に残って、あるいは夜お酒を飲みながら話すとか、移動の時間に一人でぼんやり考えるとか、いろんなレイヤーの振り返りの時間があったと思うんです。時間の使い方の円グラフを書いたときに僕はコロナ禍になって隙間なくずっと何かやっていることに気づいて、コロナ前は割とダラダラしている時間とか移動時間とかあったのに、それが全部なくなって、ごはん→仕事→ごはん→仕事みたいな、振り返りの場が失われているということをどう取り戻すかがすごく大事なんだなというのを感じました。

瀬尾:それはすごくありますよね。高田といった被災地域の人たちは、ある意味で実生活においても振り返りやある種の物語化をしていかないと、共同体を編みなおせないし、語り合えないのでしてきたということが、自然発生であったと思います。でも、距離がある人はそれができない。特にコロナ禍は物理的にも集えないことがある。

他の人のワークシートがあることで自分のことを思い出したり、その人と比較したうえで、自分のほうが楽観的だなとか、もっとしんどいんだよっていうことを他者と往復しながら理解していくことで語りを編める気がしています。記録が残っていると、事後的に編みなおせるチャンスも残せるかもしれないですね。

宮本:他の人の語りがないと、振り返りの視点が多様にならないと思うんです。世間のドミナントな語り––コロナ禍って苦しく語らないといけない、あるいは震災後の暮らしで自分は被災者だし、大変だったし、申し訳ないと思っているとか、そういうモードで語らないといけない雰囲気がある。こんな風に語ってもいいんだと思える場をどう持つかはすごく大事だなと思っていて、それがあの高田の花畑だったと思うんです。あの花畑だと、かさ上げの話だけじゃない話ができるじゃないですか。「この花なんていう名前ですか」とか、「この花、元気になってきたね」とか、そのなかで何気ない色んな馬鹿話も聞けるし、すなわち災間、これから災害のなかを生きていくというときにも、ああいう場を僕らがどうつくれるかがすごく大事だなと思っています。重苦しく語らないといけないムードはあると思うのですが、それだけでは生きていくのが辛いし、それだけだと見なかったことにして災間と向き合わないでなんとなくやり過ごそうってムードが生まれてしまう。苦しい、しんどいっていう視点だけじゃない振り返りの仕方や語り口をつくるという意味でもあの花畑は学ばされますよね。

瀬尾:みなさんに行ってみてほしかったですね。めちゃくちゃ記録が残っていますので、ご希望の方は、ぜひご覧ください(笑)

瀬尾:事前の打合せで、コロなかワークシートを書くのがしんどい方もいるんじゃないかという話題が出ました。実際いらっしゃると思うのですが、最初から書くのがしんどい内容だと設定してしまっているっていう問題もあると思うんですね。でも、実際に振り返ってみるとコロナのことだけじゃなくて別にふざけたこともあったなと思い出せたりと、定型的な語りから逸脱するものが自分から出てくる。その経験は重要だと思います。それが複数になると、よりその定型は崩れていく。さらに聞くと定型化されて、ある種のカテゴライズは出てくると思うのですが、そういうことも大事だと思う。

災害やトラウマになりえるような悲しい出来事を扱うときには、そのリスクとして、語ってもらうことも、それを見せる見られるということにも、必ずどこかに痛みが発生してしまうと思うんですね。私はむやみに傷つけるとか、傷つける可能性が高すぎる設定はしないですが、「誰も触れない」ということが一番危ない。もっとひどい立場にいる、置いていかれている人をより置いていくこと、あるいはまた犠牲が出るということが必ず起きてしまう。私はそれよりも「痛みを分け合うためにみんなが少しずつ痛い」ほうが、共に生きる社会にはいいんじゃないかなと思います。

自分がもし大きな災害に遭ったときには、痛みを放置されることが一番しんどいと思う。「痛くても分け合う」という動きが必ず発生してもらわないと困るぞと思っています。いまは当事者、非当事者という分けかたが強調されて、遠い人は触らないほうがいいと簡単に言われてしまうけれど、本当にそうだろうかと私は思う。痛いけど、でも同時にすごくうれしいことが現場には必ず起こる。それを無いかのようにして「やっちゃいけない」とか「やるのは悪だ」というのは、私はすごく危険な考え方だと思います。

宮本:僕も10年前くらいに復興曲線のインタビューを阪神・淡路大震災の遺族の方100人に聞くことをしました。そのときはこちらも痛みを分かち合うじゃないですけど、2時間くらいものすごく怒られた後に、やっと書いてくれるということがありました。

そのときにわかったことは、遺族の方は腫物扱いで周りからするとなかなか話しかけづらいということがある。自分自身もそんな風に振る舞わないといけなくなり、いろんな意味で孤立していくんですね。そのなかで、「うまく悲しむことができなくて、もっと悲しんでおけばよかった」とか、「もっと泣いておけばよかった」とか、「あのとき自分のなかで振り返ったり思い出したりできなくて、それがすごくつらかった」とおっしゃっていました。

曲線は、いろんなことがあって、上がったり下がったりするんですけど、急にぴょこんって上がっているところがある。それは共通していて被災地を一時的に離れたときなんです。友達と震災後初めてゴルフに行ったとか、お遍路に行ったとか、一度被災地を離れるとすごく気分が落ち着く。それはなぜだろうと考えたときに、やっぱり被災者として演じなくていいというのはひとつある。もうひとつは被災地を離れて自分が置かれている状況をちょっと客観的にみるということが、すごくいいんだろうなと思いました。最初すごく怒っていても曲線を書いた後に、「なんかよかった、なんかすっきりした」とおっしゃっている方が、もちろん全員じゃないですけど、少なくない人数でいらっしゃる。

遺族の人に話を聞くのは、「お前思い出させるのか」ということだと思うんです。僕もやるときは辛かったですが、やってよかったなって思うところもあって、それは瀬尾さんと一緒で、センシティブなことだからデリケートに扱わないといけないけど、かといってそれを僕らが腫物にしたり、避けてもいけないんだろうなと。振り返る機会を失うと、もっと精神的に不安定になってしまう。一番つらい人って書けないんですよね。

瀬尾:それは思いますね。やっぱり10年経っても何にも語れないというのは精神的にすごくつらい状況にあることだなと思います。もっと別のケアが必要なフェーズだなと感じます。それはまた他の人が介入しなきゃいけないような状況でもあるので、ちゃんと見極める必要がありますね。

佐藤:瀬尾さんは「語れなさ」や「秘密」ということばも、たまに語っていますが、そういう話は深刻に「実は……」と出てくるのではなく、日常会話のなかにあるんだけど、聞く側がそれに気づけるかも大きい気がしています。日常の何かのふるまいやことばに現れていたり、笑いの起こるような場で共有されていたりすることも多いのかなと。だからこそ、聞く側の聞きかたや聞くための身体づくりみたいなことも重要になってくるのかと思います。究極そのこと自体が聞けなくても「そういうことがあるんだ」と感知することはできるんだろうなと思います。

瀬尾:大事な秘密って、意外ととんでもない拍子に適当に話しちゃったりするんですよね。バス停で会った人に話してみたくなったり、ワークショップの場では「もう会わないかもしれない」とか「会ってもそんなかかわらないかも」とか思ったりする人たちに「日常の外」として話したりする。秘密を語られてしまうのは、そんなに大そうなことじゃないという現場は多いと思うんです。

「ああ、なんかいま聞いちゃったな」って思ったり、相手は「いま話しちゃったな」って思ったりする瞬間はあると思う。それはお互いの感度やタイミングによって、それが秘密として認識されるかはわからない。そんなに話が聞けたこと、話してしまったことを「ものすごいこと」としすぎなくていいと私は思っています。

でも、語り手にとってはすごく大事だったとか、聞き手にとってすごく何かになったという場合、あるいは後世の誰かにとって大事だなと思った場合は、それを伝えればいいと思います。

宮本:瀬尾さんがコロナ禍で聞いたお話を出すときに、Twitter上がすごく難しいなと思ったとおっしゃっていましたが、どの辺が難しいと思われたんですか。

瀬尾:いまのTwitterやSNSの状況は、「被災者は傷ついている」「コロナ禍では苦しい人がいる」といったことが前提になりすぎてしまっていると思います。実際には、それはある一面でしかないはずなのに、それがすべて正義のようにになっていて、それをみんなが乱用している感じがあるし、そうやって切っていくのが「バズる」ことと繋がっていると思うんです。

そういう場は、身体性というか現場みたいなものが抜け落ちている。そこで、こういう人がいて私は楽しいんですよみたいなことを言ったときに、「不謹慎だ」と切るのが一番楽という風になってしまうと難しいなと感じています。抽象的なことばを書くと揚げ足を取るみたいになっちゃうので、詩でさえあまり機能しないのかなと感じてます。これは10年で変わったことだと思います。行方不明者探すのにTwitterとかミクシィ使っていたと思うので、そのときとは変わったと思いますね。

佐藤:メディアの環境が変化してきたという感じですね。

瀬尾:いまどう使っても難しいなというのが正直なところですね。また状況が変化してきた感じがしますね。

佐藤:今日は瀬尾さんがいろんな手法を発明してきたことをうかがえましたが、常に中核にあったのは「記録」だったかなと思います。何かあったときに、とりあえず何になるかわからないけど、記録からはじめる。その態度があるのかなと。

震災後の動きのなかで、それも獲得してきたものだと思うのですが、震災の前に記録は得意だったんですか?

瀬尾:全然何も残っていないと思います。いまとなってはおじいちゃんおばあちゃんがつけている日記とかは、すごくいい装置だなと思うけど、自分の記録をして何の意味があるのかなと、震災の前は思っていたと思いますね。

他者の声に出会ったときに、自分の役割は他者の声を記録することだと思いました。その出会いかたで、欲が発動したのだと思います。あと、SNSを続けていくなかで「自分自身を記録の装置としてさらす」のは、感覚の機微を同時代的に共有していく手法としては役立つと思ったことがあります。

何か大きな物語に回収されてしまう前の、一人の人間として一番身近な記録装置として自分の日記はあると思う。その観点でツボなところを記録しておこうということが、いまはあります。30代の女性というライフステージにあることも含めて、コロナ禍でこういうことに困っているとか、こういう悩みがあるということ自体が、この時代のひとつの記録にもなると感じているので最低限はやろうかなと思っています。(佐藤)李青さんは日記をさらしていますよね。

佐藤:はい、noteでさらしてますね(笑)。それも瀬尾さんたちが「まずは記録から」と活動をはじめたのを見ていたのが大きいです。状況はわからないけど記録はしておこうと。

記録をするための技術やメディアは、そのときの状況や自分なりのやりかたでいいんだろうなと思います。かつ、それが網羅的というより、自分のなかの何かに触れるものを残すくらいからでもいいんだろうなと、あらためて感じました。

瀬尾:自分の記録をするのは、癒しの効果があるというか、それこそ語り直しだと思うんです。コロなかシートを使った対話の場のように、しつらえた場でもいいのですが、セルフケアとして日記を書くのは重要だと思います。自分のことを書いているけれど自分のためだけでもない。自分のケアなんだけど何かにつながっている。何か誰かに伝えるときに日記があると便利だし、そういう感覚をみんなも持ってもらえたらと思います。

執筆:氏家里菜

日時:2021年10月25日(土)14:00〜17:00

場所:オンライン(Zoom)での実施

執筆者 : 佐藤李青

2022.01.28

執筆者 : 宮本匠

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2022.01.19

執筆者 : 高森順子

2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28

執筆者 : 高森順子

2021.09.07

執筆者 : 高森順子

2021.08.18