“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)

執筆者 : 佐藤李青

2022.01.28

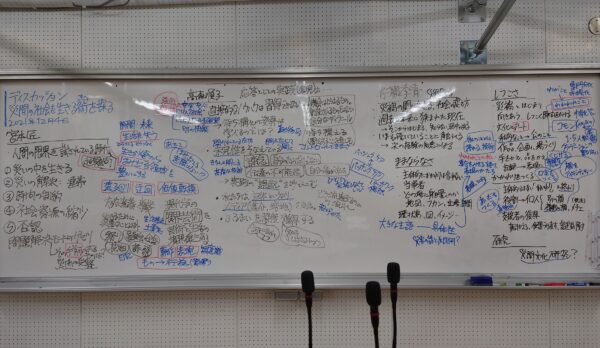

災禍の現場に立つには、いったい、どんな態度や技術、方法がありうるのか?災害復興の現場に多様なかかわりかたをしてきたゲストに話を伺うディスカッションシリーズはいよいよ最終回。最終回となる第6回目は、これまでの議論を3人のナビゲーター(佐藤李青、宮本匠、高森順子)の視点で振り返りつつ、参加者のみなさんが事前に提出していただいたレポートをもとに、全員で「災間の社会を生きる術(すべ/アート)とは何か」を議論しました。

このシリーズを通して、災間についての議論の前提として、(1)災間とは、災いと災いの間というよりも、災いの中を生きるということ、(2)その災いの解決は、「人類」の単位での連帯を必要としていること(気候変動、感染症、貧困、難民)、(3)その災いへの対処には、時間の制約があること、(4)日本社会は社会資源が縮小するなかで、災間を迎えるということ、(5)災間という不都合な真実を、「見なかったことにする」否認が事態を悪化させること、という5つを確認したと思う。この5つの確認で見えたことは、災間は超難問だということ。あらゆる分野にまたがって、高度な問題解決が必要だ。一方で、問題解決モードには限界があることも事実である。資源が限られているのに、目の前の課題があまりに大きいと、「諦め感」、「無力感」、「依存心」が高まり、問題を見なかったことにさえ陥ってしまう。それは、ゲストのみなさんの経験からも見えてきた。問題解決モードの挫折を避けるために、その「手前」の領域を探ろうとしてきたのがこのシリーズだったのではと思う。

このシリーズでは、問題解決モードの「手前」の領域が示された言葉が数々ある。吉椿雅道さん(第2回)との対話では、(佐藤)李青さんが2011年6月に宮城県女川町に入ったときの話として、まだ災害の爪痕が残る中で夏祭りの準備が進んでいて、復興してから祭りをやる、ではなく、祭りをして復興するのだというエピソードを共有し、「復興→祭り」ではなく、「祭り→復興」という、社会が考える順序と、被災地の人々の順序が違うことがあることが示された。瀬尾夏美さん(第3回)との対話では、陸前高田の嵩上げ予定地で、土が盛られる前に、おばちゃんたちが花畑をつくっていたことが話題に上った。これらの言葉は、どのように気候変動を抑えられるのか、感染症と向き合うか、といったものの「手前」の領域のものであり、その「手前」での仕草をどうやって見出すか、ということが議論されたように思う。女川の「祭り」や陸前高田の「花畑」は何か。それらは人間にとって「生きるために必要なこと」からはみ出る部分であり、にもかかわらず、それがないと生きていけない部分でもあると思う。人間が他の動物から分かたれるところについて、様々な言説がある。遊び(芸術)、共食、自死など、人間しかやらない営為がある。そのうち、特に自死のことを考えると、人間は、自らの存在意義を感じられないと生きられないということがわかる。生きるための必要なことからはみ出ていることとしての「祭り」「花畑」は、自分がどこにいるのか、自分が何者かを教えてくれるものなのだろう。これまでの話を聞くと、何か特別なことではないかと思うかもしれないが、そうではない。「大槌でひとつ家が建つことでここがどこか分かる」(第2回、佐藤李青さん談)、「展覧会という語りの場」(第3回、瀬尾夏美さん談)、「震災学習としての詩や歌」(第4回、山住勝利さん談)、ハンセン病元患者の遠藤邦江さんの『太郎君』や上原ヨシ子さんの『貝殻』」(第5回、坂本顕子さん談)など、あらゆる場所に見出すことができる。

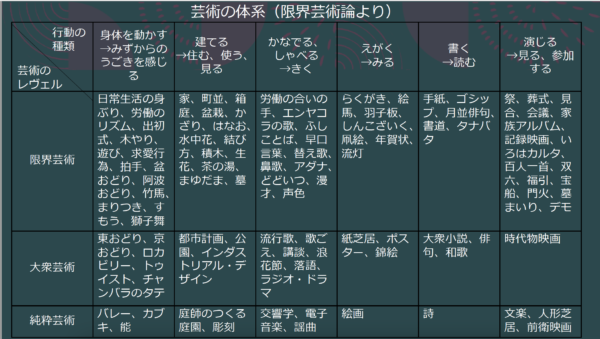

「生きるために必要なこと」からはみ出る部分であり、それがないと生きていけないものであり、かつ、ありふれているもの。それを考えると、「限界芸術」(鶴見俊輔(1956)『限界芸術論』)は大切な議論だったのだと改めて思う。鶴見は芸術を考える際に、3つの言葉「純粋芸術」「大衆芸術」「限界芸術」を使い、「純粋」「大衆」よりもさらに広大な領域で芸術と生活の境界線にあたる作品を「限界芸術」(Marginal Art)と呼んだ。「限界芸術」という言葉の響きに着目しすぎると、なんだかとてつもないものであるように感じられるかもしれないが、ここでいう「限界」とは、芸術と生活の「あいだ」ということ。鶴見は「限界芸術」の事例を行為の種類に応じていくつも挙げていて、そのなかには、もう現代の私たちには馴染みのないものも多い(茶の湯、労働の合いの手、絵馬など)。いまの私たちにおいてのそれらは何かと考えていくことは、思考の出発点になるのではないか。

ここまでの議論から、私なりに考えた災間の社会を生きる術(すべ/アート)とは、誰もが動かし、つくり、かなで、語り、えがき、演じている、「生活と芸術」のはざまにあり、「生きる必要からはみ出る」領域を豊穣化することによって、災間のなかにあっても人間の尊厳を失わないでいること」だと思う。

***

佐藤:問題解決モードの「手前」、生きるために必要なことから「はみ出る」という言葉から、普段の仕事で向き合っている現場のことを思い出していました。アートは、一見無駄と思えることとか、普通は手間をかけないことに時間をかけると言われることがあるが、その担い手の人たちがそう思っているかというと、そうではないことも多い。当人たちは意外と最短距離のつもりだったりする。到達したいところへ最短距離をとっているものが、一般的な視点では「迂回」に見えている。それは、「その方法が迂回に見えてしまう価値」そのものの転換が求められる活動をつくろうとしているからじゃないかと思うんです。

「活動が見えない」とよく言われますが、それは「価値転換をしないと見えない」ということでもあるんじゃないか。そのことを多くの人に理解してもらうためには、この価値転換を促すような説明を上手くしなければならない。ただ一方で、当人たちは必ずしも価値転換のためにやっているわけではないからややこしい。やっている人たちは当然のように抱いている価値観を、「ではない」ではなく、「である」という言いかたをしたい。いつも転換の先を指し示す言葉を探していて、悩ましいです。

宮本:本人からすると、はみ出ている意識は毛頭ないわけですよね。もうそこに価値があるわけですから。

佐藤:女川で、復興のまえに祭りをやる、という住人のみなさんの言葉も、そこに暮らしていない人が聞くと、「え、そうなんですね」と意外に感じている。

高森:本人にとっては「あえて」ではないんですよね。そう捉えているのは外から見た私たちなんだと。宮本さんが挙げてくれた限界芸術の議論から、生活と芸術のはざまの人間の営みって何だろうかと考えていました。そこで思い出したのは、「阪神大震災を記録しつづける会」の執筆者の中村専一さんのお話です。彼は神戸市長田区で震災に遭って、家も、家財道具も全焼してしまう。そのなかに、中学生から書き続けてきた40年分の日記もあった。彼は火災で全てを失った夜に、避難所で、消灯時間の前に「一月一七日夕方にパン半分で終わり」と書き留めるんです。私は専一さんからこのことを聞いたとき、40年書き留めてきた日記、ここでいう限界芸術の結晶のようなものを失って、なぜこんなにも早く、再び書きはじめたのかと、とてもショックを受けたんです。「えー!」と声をあげる私に、専一さんは「いや、驚くことないで、習慣やから」というんです。普段の私たちは、失ってしまったモノの方に意識が向いてしまうと思うんです。限界芸術たるモノ、が大切で、それが一瞬で失われてしまったんだと。けれど、専一さんにとっては、書かれた日記というモノではなく、日記を書くということが大切なんです。それは、食事をとるとか、排泄するとか、そういう、生存を支える営みに近いことだったんだと思うんです。彼の日記をめぐる言葉を聞いていると、限界芸術というのは行為なんだと思います。上原ヨシ子さんの「貝殻」は、「貝殻」そのものというより、彼女が浜辺に行き、貝殻を拾うという行為が、限界芸術のコアの部分じゃないかと思います。

佐藤:だからこそ見えにくいのかもしれない。吉椿さん(第2回ゲスト)が「土着知」を知ることの大切さを語っていましたが、その土地の習慣とは、モノが生まれるプロセスのなかにあるから、自覚的に知ろうとしないと見えてこないですね。

高森:習慣というのは、当人にとってはあまりに馴化されているから、言葉にすることは少ないですよね。それを、私たち外からやってきた人は、発見して、「あえて驚く」ことは必要かもしれないです。外からの視点だから見出せるというのが限界芸術なのかなと思います。

宮本:生きるための習慣、そこにある限界芸術というのは、おそらく無意識的に埋め込まれていて、さらに、現代社会は、そこに気づかない生活様式が支配的になってますよね。そういう意味では、当人は気づきづらいけれど、人から見たらはみ出ているものを見つめることは重要そうですよね。でもこれって、当人は無意識でやっているという次元と、外から「はみ出てるぞ、おもろいとこやぞ」って着目してもらう次元があって、そこにも違いがありますよね。

高森:はみ出ている部分であるけれど、本人にとっては生きるために必要だということを、本人自身は知らないわけですよね。だから、本人自身が、社会からの視線を取り込んで、「なくてもいい」「いらない」と、切り捨ててしまうかもしれない。専一さんの日記であれば、紙がない、ペンがない、だから書かなくていいよね、となってしまうかもしれない。そして、書かなくなってはじめて、生きるということが毀損されてしまったような事態になってしまうかもしれない。また、渦中に日記を書き始めることに対して、「なんて余裕のあることをしているんだ」「空気読めよ」という視線や声があったならば、どんどん苦しいことになる。災間という厳しい時代に私たちがいるということを考えると、専一さんならば「やっぱり日記は俺にとって必要だったんだ」と思い直す機会が必要で、その視点をみなが持つということもまた必要だと思いますね。

宮本:確かに。災間について、時間という視点から見ると、なぜこんなにしんどいのかが分かりますよね。僕たちは「結果よければ全てよし」と、未来に視点を置いた上でいまを見ようとする姿勢を強く持っている。だから、その視点である未来がネガティブだと想像した途端に、いまもまたネガティブであると感じてしまう。未来に視点を置く価値観を持っていると、たとえば僕が40年書き続けた日記が一瞬で焼けたのならば、もう書けなくなると思う。それは、僕がいま、「結果よければ全てよし」の価値観で生きているからだと思う。でも専一さんは違う。書くというプロセスそのものに、彼にとっての喜びがある。だから書かれた日記を失っても、そのプロセスに再び入っていけば、彼にとっての「生きるリズム」みたいなものが回復する。

佐藤:生活を失うとか、生活を復興すると言うときの、生活ってなんだろうと思うんです。英語だとcourse of life(一生)とかway of life(生きかた)というけれども、生活というのは、点ではなく「道のり」であって、翻って「生活を失う」というのは、その前後の経緯(いきさつ)と行く末のつながりを失うということなんだと思います。でも、災害のように、生活を失う出来事は点として断絶が語りやすい。だからこそ、小さくとも前後の生活をつなぐものに目を向けることが大事なんだと思いますね。

「災間の社会を生きる術(すべ/アート)を探る」というこのシリーズのタイトルに真正面から対峙しようと思った。そこで気づいたのは、この問いには前提があり、すんなりとは答えられない障壁があるということ。この障壁に気づけたのは、このシリーズで探索的にやってきたことが議論の表層だったというわけではない。むしろ、この問いに答えることのをめぐる困難に気づくという到達点があったと思っている。なぜこの問いにすんなり答えられないのか、という障壁をまずもっての出発点にして、「災間の社会を生きる術」の取り扱いかたを考えたい。

このシリーズを通して出会ったのは、災間における、何かへの応答、やりとりとしての実践(表現)だった。これらの実践(表現)と出会ったことで、「災間の社会を生きる術とは」という問いにすんなり答えられないのは、これらの実践(表現)に2つの特徴があるからなのではないかと考えた。それは、(1)応答としての実践(表現)を直接的なノウハウとして学ぶことはできない、(2)応答としての実践(表現)は未完性をそなえている、ということだ。

まず、(1)応答としての実践(表現)を直接的なノウハウとして学ぶことはできない、という特徴について。参考になるのは歴史家ミシェル・ド・セルトーのいう「機会(chance)」の定義(ミシェル・ド・セルトー(1987,2021)『日常的実践のポイエティーク』)。セルトーは、「読むこと」や「歩くこと」など、普段何気なく繰り返されていく動作をめぐって、社会の秩序に従いつつ「なんとかやっていく」人間の営みとして着目し、それらを「技芸」として捉えた。そのなかで、「機会(chance)」とは何かを論じ、「記憶−知がその場を自由に決定できるわけではない。機会は『とらえる』ものであって、創造されるものではない」、「記憶[−知]は、そこに余分なディテールひとつをあしらうことによってその[機会の]全体をつくりだす」(同書, p232)と述べている。これは一体どういうことか。chanceはフランス語で、英語のchance(好機)とはニュアンスが異なり、どちらかというとlack(運)に近い。記憶[−知]は自分や他者が積み上げてきた経験知と捉えてもらえればわかりやすい。記憶[−知]は自ら学び、掴んでいくことができる。その上で、セルトーは、機会は主体的な「記憶」だけではつくることができない、もっといえば、主体的な「記憶」が果たす役割は、「余分なディテール」だという。機会をつくろうとする際に、私たちが主体的にやれることはごくわずかだと強調しているのだ。このシリーズで共有された実践(表現)は、何かへの応答として創造されたものであり、実践(表現)者が自らすべてコントロールできないことが前提としてあった。実践(表現)者は、コントロールできない「流れ」に乗ったり、逆らったりしながら実践を生み出していた。実践するということは、ある特定の場(いつ、どこでという「機会」)と切り離せず、自らコントロールできるものではない。では、私たちは状況に飲み込まれるしかないのか、というと、そうではないと考える。私は、セルトーのいう「記憶」は、機会を生み出す際の「余分なディテール」でしかない、のではなく「余分なディテール」という一刷毛(ひとはけ)がなければ機会は生まれない、ということとして捉える。

では、私たちはどうやって、記憶を一刷毛(ひとはけ)して、機会を創造することができるのか。これについては、哲学者のジル・ドゥルーズの「待ち構え」という概念が参考になる。國分功一郎の『暇と退屈の倫理学』(2015)では、「なぜあなたは毎週末、美術館に行ったり、映画館に行ったりするのか?」と問われたドゥルーズが「私は待ち構えているのだ」と答えたエピソードが引用されている。フランス語の「待ち構える」(être aux aguets)とは、動物が獲物を待ち構えることを表す。國分は、この「待ち構える」という態度について、動物は待ち構えの技を、本能で、経験で知っているが、人間は本能をあてにすることはできず、〈人間であること〉を楽しむことで、〈動物になること〉を待ち構えることができるようになる、と述べている。つまり、美術館や映画館に行くという〈人間であること〉を徹底することで、それは「待ち構え」という動物的な態度へと変貌するというのだ。「災間の社会を生きる術とはなにか」という問いにすんなり答えられない特徴としての、実践(表現)は直接的なノウハウとして学ぶことはできないということに答えるならば、確かに、私たちは自ら主体的に実践(表現)を生み出すことができず、そのため、前もってハウツーを知っておいて、それに照らし合わせて動けば良い、ということではないが、実践を生み出すに至るまでの待ち構えかたは学びとることができるのではないか、ということだと考える。

次に、(2)応答としての実践(表現)は未完性をそなえている、ということを考える。実践(表現)が完遂しない、未完であるということへの意識は、4人のゲストそれぞれの言葉に垣間見える。「自然のサイクルでものを考えると、自分たちの世代では変えたくても変えようのないことがある、というような諦念はあります」(第2回、吉椿雅道さん)、「日記は自分のことを書いているけれど自分のためだけでもない」(第3回、瀬尾夏美さん)、「伝達と共感の不可能性のなかで、それでも伝える」(第4回、山住勝利さん)、「私が水俣の話をする番が来たんだなと思います」(第5回、坂本顕子さん)。実践(表現)は終われないし、終わらない。ただ、彼ら彼女らは、だからあとは知りませんと投げ出すような、ネガティブな態度をとっているかというと、決してそうではない。実践(表現)の未完性は、さらなる応答を生むような「誤配」(東浩紀(2017)『ゲンロン0 観光客の哲学』)を呼び込むのではないかと考える。東は、誤配とは「配達の失敗や予期しないコミュニケーションの可能性を多く含む状態」であるとして、その上で、図らずもどこかに届いてしまうことのポジティブな側面に光を当てている。こういう、実践が図らずも誰かのもとに届き、そこから新たな実践が生まれることへの予期は、このシリーズのナビゲーターもゲストも、濃淡はあれ、みなが持っている感覚なのではないか。私がかかわる活動で言えば、「阪神大震災を記録しつづける会」で手記集をつくるという実践が、瀬尾夏美さんたちの「10年目の手記」というプロジェクトへと郵便的につながったことが、光となっている。ただ同時に、届いた先の実践を見ることができたのは、稀有なことだとも思う。しかし、郵便的に他者へバトンが渡っていくことは、特別なことではない。時間的、空間的にも知覚できないところ、そこここで誤配は起きている。そのことに思いを馳せることが大事だと思う。

以上をまとめると、(1)実践(表現)のノウハウは学べず、コントロールできないが、私たちは 「待ち構える」ことを学ぶことができる、(2)生み出された実践(表現)は未完であるがゆえ、「誤配」を呼び込む、と考えるならば、実践する私たちは「主体」というより、「メディア」(媒介、回路、培地)であると捉えるのが妥当ではないか。例えて言うなら、私たちは、糸電話の紙コップだったり、声だったりではなく、紙コップを繋ぐ糸なんじゃないか(ぴーんと張ったり、ゆるめたり、別の紙コップにつないだり)。そのように考えて導き出される災間の社会を生きる術とは、生み出される実践に誠実なメディアたる“ふるまい”をその都度獲得していくものではないか、と考える。

***

佐藤:すごくしっくりきます。

高森:そうですか!よかった。

宮本:災間を生きる術は、ひとりで完結しないでいいんだ、という視点を持つことですよね。看護師で臨床哲学者である西川勝さんの『となりの認知症』(2013)のなかで、認知症である方が、自分が認知症であることに戸惑い、取り乱されることをケアすることの難しさについて触れていたことを思い出しました。西川さんが認知症を患った方と散歩しているときに、その方は急に自分が誰だがわからなくなり、取り乱された。そのとき偶然に、ぴょこぴょこ、と鳥が鳴いた。二人で鳥が鳴いたあたりを見上げると、立派な柿がなっていた。「見事な柿ですね」「そうですね」とやりとりをしているうちに、いつの間にか、その方は落ち着きを取り戻し、散歩を続けることができた。そういう偶然が重なってケアが成立するんだ、そんな話だったように記憶しています。西川さんは、現場ではケアする側がとにかく受け身になり、当事者を尊重しましょうという「パッシング・ケア」という考えかたをもじって(西川さんはパッシング・ケアには懐疑的なのです)、「パッチング・ケア」ということを言っている。ケアの現場というのは、ケアする人がすべてを担っているのではなくて、ケアされる人ももちろんいるし、「鳥」や「柿」のような、さまざまな偶然のパッチワークによって成り立っている。この考えかたは、高森さんが言ってくれた「機会は捉えるものではなく待ち構えるものだ」と通じるな、と。災間を生きるということは、一人で何かを受け止めるのではなくて、パッチワークで偶然的なものとして捉えることで、引き受けられるんじゃないか。

高森:シリーズ初回で宮本さん、李青さんと話したときに出てきたリスク社会という現代社会の捉えかたは、まさしくコントロールしようとする、けれどもそれができないことの苦しさがある社会ですよね。社会が縮減していくなかで、それはさらに加速していく。コントロールしたいという欲望があることは当然として、その欲望の達成ではないかたちで、別の快がある、という回路をつくる必要があるように思います。私たちは皆、その回路をつくる素地は持っていて、それは、人間であることを楽しむことだと思うんです。全部ねじ伏せようとしたり、それができないからと絶望したりでもない、別の捉えかたを見出したい。その出発点が、偶然的なパッチングとして今を見る、ということかもしれないです。でもこれは、リスク社会という考えかたとどうやってバランスを取るのか。宮本さんが災間は超難問、といったこととつながると思います。個人レベルではできるかもしれないことでも、コミュニティ単位とか、社会という単位になると、偶然を寿ぐことを重視するのはとても難しい。いわゆる“安心安全な社会”という強固な物語にたいして、別の豊かな社会のあり方もありますよ、とわかり合うにはどうしたらいいんでしょうか。

佐藤:私たちはメディアである、あいだの存在である、と考えると、誰かに投げかける言葉も完璧に準備した自分の言葉でなくていいと言えるかもしれない。「そうかもしれないですよ」というような言い回しでもいいし、「○○さんが言ってましたよ」と代わりに伝えてもいいし、「わかんないんですけど、どうですか?」みたいな、ただの振りでもいい。そういう態度であって良い、と捉えることが大事なんじゃないか。何かを投げかけることで、はじめて返ってくることがあるし、その返事がどんなものか、完全にはわからないからこそ、次を待ち構えることができるんじゃないか。待ち構えつつ、投げる。そのどちらもやっていくことで、待ち構えも、投げる動作も、変わっていくんじゃないか。「災間」という言葉に「間」という言葉が入っていますが、あくまでいまはあいだであって、私たちもまた、あいだの存在で、メディアなんだということは重要な視点だと思いますね。

もう一つ。実践の未完性って、言い換えると「ひらかれている」ということですよね。ひらかれたものとして提示することで、次の何か、次の誰かを呼び込める。そう考えると、ひらかれたものとして提示するために、一旦終わらせている、閉じている、とも言えるんじゃないか。参加者が少ない活動をしていると、「もっとひらけ」と言われることがあります。「ひらく」ってすごく強い言葉で、それが「良いこと」だと無前提になってしまうことが多い。でも、物事には適正規模があるし、例えば10人にひらいている場を、100人にひらくかたちにしようとするならば、その分、お金や労力がかかる。本来ならば、達成したい目的や手持ちの資源を考慮して、10人にしっかり響くかたちで企画をつくりこむことは悪いことではない。でも、そのために積極的に「閉じる」というのは言いづらい。「ちゃんとひらくために閉じる」ことをしないと場はつくれない。そのことを、未完性をきちんと織り込んだ場のつくりかたと言い換えてもいいかもしれませんね。それは投げ出しているようだけれども、非常に高度な技術が必要な場なのだと思いますね。

シリーズ全体で何が見通せたかを、いくつかのキーワードから振り返ってみたい。

まずは災間について。このシリーズは、社会学者の仁平典宏氏が提示した「災間」という言葉からスタートしたが、議論を進めるなかで、独自の概念になってきたと思う。私たちは「災間」を、「災禍と災禍の間に生きる」という現状認識(社会の捉えかた)として使っていた。ただ「間」ということに理解が深まるなかで、災禍の「間」の社会とは、過去と未来に挟まれた「現在」が、複数の「(持続する)渦中」で構成されている、ということなのだと思うようになった。言い換えると、「災間の社会」とは、それを構成する個々人が抱える「渦中」が無数に存在していることを「見えるようにする」ための言葉となったのではないだろうか。

災禍は起点となる出来事から「はじまる」ものでもある。また、私たちが忘れた、知らない渦中が「ある」。そう捉えることで、あったこと(出来事)を知り、いまも続いていること(個人の捉えかたで異なるもの)に触れる(きく)という姿勢(術)を持つことが求められる。その術のありかたとしては、ゲストの方々が話されていた未来に投げたときに「しっくりくる」表現をつくることであったり、他者の経験(土地の記憶)が、次の経験の知恵になると心得ることだったりするのだろう。それは強力な解決策にはならないかもしれない。そもそも、渦中では何も出来なくなるのは当然ともいえる。それでも、渦中において、目の前の出来事と「ちゃんと」向き合って、おろおろすることができる術になるのだと思う。

このシリーズで得られた「災間」のイメージは、一方は過去、一方は未来、という一つの直線上の時間軸においての真ん中にあるものではなく、人それぞれの感性的な時間軸が無数に走っているようなものだった。それは「社会」から、より解像度をあげた「人」でイメージを思い描けるようになったともいえる。そのなかで、誰の時間軸まで手を伸ばせるか、つまりはどこまで想像できるか、ということを、さまざまな術を使ってトライする。そうすることは、自分ではどうしようもないこと、うまくいかないことに気がついてしまうことでもある。高森さんのいう「ままならなさ」への耐性も身につけていく必要がある。宮本さんのいう「無力感」ゆえに「見なかったことにする」にも陥らないようにする。それが災間においては大事なのだと理解した。

次に、「ままならなさ」について。災禍というものの特性からして、そもそもそれに主体的にかかわることは困難だ。災禍に見舞われることはもちろん、災禍に見舞われた場所や当事者にかかわることも、完全にコントロールはできない。もちろん、主体的にかかわる人もいる。けれども、かかわったその先にも、知り得ないこと、語り得ないことが残り続ける。そういう「ままならなさ」が前提にあるなかで、私たちがどうふるまうことができるのか。そのふるまいは、どの場に身を置くのか、その場がどのような場であるのかという「地図」を持ち、立場や時間の「位置確認」ができるかどうかが鍵になるのではないだろうか。精神科医の宮地尚子さんは、災禍という出来事をめぐる関係者のポジショナリティと力動を理解するための「環状島」という絵を描いていた(宮地尚子(2007)『環状島=トラウマの地政学』)。ドーナツ状の島「環状島」というジオラマを想定し、島の真ん中にある内海に沈んでいる災禍の死者たち、内斜面にいる被災者たち、外斜面にいる支援者たちが、対人関係の摩擦という「重力」、トラウマ反応という「風」、社会の否認や無理解度という「水位」に影響されながら生きていると捉えた。このような「地図」をもつことがふるまいを変化させることに役立つのではないだろうか。

そして「しつこさ」について。災禍の「はじまり」と「渦中」は個々人で異なる。だからこそ、互いに理解し合うのが難しかったり、「見なかったことにする」ということにも陥りかねない。災禍の語りはじめもまた、人それぞれ。瀬尾夏美さんをはじめ、ゲストの方々も言っていたように、かたちにするには時間がかかる。そういうときに、どこまでしつこくかかわることができるのか、その「しつこさ」がアートという実践には必要であり、得意なところなのだろう。このディスカッションで出てきた「アート」とは、いずれも目の前のひとりひとりの人とかかわるものだったと思う。ディスカッションを通して「災間」が漠然とした社会のイメージから、個人の集合として見えてきたのも、それが影響しているのだと思う。アートというのは、私(わたくし)のことを、公(おおやけ)のことに変換する術でもある。それは作品であり、企画であり、場づくりであり、さらに多様なかたちがありうることもゲストの実践には現れていた。手をかえ、品をかえ、時間をかけてかかわっていけるのが、アート、ひいては文化的な営みのいいところだと思う。そのしつこさがあることで、遠くの人たちと出来事を分かちもつための表現も生まれてくる。例えば「記録」と呼ばれていたものが、「表現」というかたちに変化することがあったように。

ままならないけど、しつこくかかわる。そうなると、どうやって「かかわり」をつくるかが次の問いにもなってくる。参加者のみなさんのレポートでも、これまでの議論を踏まえて、「災間の社会」への自らのかかわりを巡っての思索がみられた。それは、自分自身もそう。主体的ではない「かかわり」も、時間が経つと変化する。活動や事業の終了というかたちで、役割としての「かかわり」の終わりは必ずくる。役割から降りて、別のかたちでのかかわりへの転換が必要になる。ならば、「仕事」という役割から、たとえば家族で旅行にいくといった「個人」のかかわりに振るということかというと、それはそれで腑に落ちないものがある。「役割」か「個人」か、ディスカッションでは、そんな議論もあった。

「個人」にも複数の顔がある。そう考えると、「別の顔」をつかうことで、かかわりの転換がうまくいくのではないかと思う。写真家の港千尋さんが、これからの社会を生きるうえでは「複数のメチエ(技法)」を持つことが必要だと語っていたことがあった。別の「顔」や「メチエ(技法)」をつかうこと、つくることが、時間が経った後のかかわりづくりのヒントになるのではないだろうか。

東日本大震災から10年の少し前に、東北で支援者としてかかわってきた方が、「これで支援者という役割に一区切りできる。ここから支援者の復興がはじまる」と言っていた。そして「支援者の復興は厳しい」と付け加えていた。いま思えば、ここでの「かかわりの転換」のことも言っていたのだと思う。自分自身もまた、仕事というかたちでの東北とのかかわりは終わった。だからといってかかわりを切りたいわけではない。別のありかたを模索している。いまは時間が経ったからこそ、しつこく振り返り、記述し、残し、位置づけ直すことが必要なのだと思っている。置き去りにされたことばを拾いたいということでもあるし、あの渦中が何だったのかを知りたい。そこが自分自身にとっての東北とのこれからのかかわりかたなのだと思う。

そのかかわりかたを考えると「研究」という顔がつかえるのではないか。これまで研究としてやってきたわけではなかったが、記述することや残すといった行為には、研究としての顔がしっくりくるのではないか。

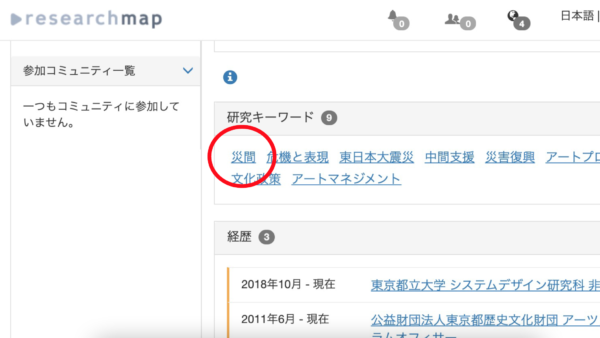

というわけで、その手はじめに、研究者の経歴や論文リストなどのプロフィールの管理をするウェブサイトresearchmapに登録してみた。研究キーワードには「災間」を入れた。今後、かかわりかたとしての研究を更新していきたい。「災間文化研究会」の発足も視野に入れて。

宮本:積極的にreseachmapつくっている人珍しいですね(笑)。

佐藤:話す順番を決めるときに、最後がいい、と言ったのはこういうことでした。

高森:researchmapという「地図」で位置確認……やられましたね(笑)。李青さんがArt Support Tohoku-Tokyoの事業担当として、東北とのかかわりがはじまり、10年が経過し、仕事としてのかかわりは区切りを迎えた。ボランティアをめぐって、そういう区切りのあとの役割についての言葉として、「今度は観光客としてきます」とか「今度は遊びに行きます」とかっていうのがありますよね。なんかそれって、私も「しっくりこなさ」があるんです。観光客って、みんなが持っている別の顔ですよね。研究であったりとか、何かのマニアであるとか、この銘柄のお酒に目がない人とか、もうすこし自分で自分を見つめて、アイデンティティとして昇格させることが必要な気がするんです。そうやって昇格させることが、新しい立ち位置の獲得になるんじゃないか。自分の特徴や関心、取り巻く環境によってつくられるのが研究者だとすれば、それはアイデンティティだと思う。かかわってきた土地と自分を見つめ、アイデンティティに昇格させることは、「終わってからもずっと通い続けています」って言葉につきまとう、なぜか道徳的に響いてしまう薄気味悪さからも解放されるんじゃないかと思います。

佐藤:瀬尾さん(第3回ゲスト)は2019年の展覧会「東京スーダラ2019」で集まったメンバーで、「コロなかワークシート」を定期的にやって、コロナ禍の対話と記録をしているんだけれども、何度も対話しているのに、みなが全然仲良くならないと言ってましたね。でも、瀬尾さんは「それがいいんだ」と。それって、人と人のあいだに「何かやる」ということがあるからこその関係だと思うんです。あいだをつくっていく、そのかかわりの術としてアートがあるんでしょうね。出会う口実をつくっているというか。

宮本:李青さんの、アートというのは私(わたくし)のことを公(おおやけ)にするんだ、という言葉にはっとさせられました。確かに、なるほど、と。最近の議論にある「災間」とか「人新生」では、コモンという言葉がキーワードとして挙がってきます。みんなのもの、言い換えると、お金に換えられない、市場化されないコモンを増やしていくのが大事なんだと。今日の話では主体的、という言葉がたくさんでてきました。「問題をわがことにする」ってあるじゃないですか。僕もそれはこれまで使ってきたし、大事なことだと思ってきた。しかし、よくよく考えると、僕たちが大事だと思っている感覚って、「問題をわがことにする」んじゃなくて、「問題をわれわれごとにする」ということなんじゃないか。もともと、社会のなかで「われわれごと」として存在していたものが、行政、専門分化、市場などによってどんどん解体されて、「わがこと」に分解され、それが場合によっては「ひとごと」になり、矮小化されてきた。その変遷が、気候変動やパンデミックという災禍としても現れている。「ひとごと」「わがこと」になってしまったことを、「われわれごと」につなぎ直していく。それがとても大事で、その役目を果たしているものの一つがアートなんだと。坂本さん(第5回ゲスト)が紹介してくださった、ハンセン病療養所で暮らす上原ヨシ子さんが我が子のかわりに集めた貝殻は、それを目の前にすることで、上原さんの出来事が「われわれごと」になるということですよね。

佐藤:瀬尾さん(第3回ゲスト)は、具体的な「わたし」と「わたし」の関係から生まれた表現を固有名を外した「わたし」ではないものにしていたと思います。伝える内容は「わたし」のことなんだけれども、それを技術的に「わたしたち」のことにする。そういう変換が、東日本大震災後に触れてきたアートには多いように思います。大きな災害のあとには、大きな主語が増える。「東日本大震災は」、「被災者は」、「家が流された人は」と。具体的な誰かを主語にせずとも、大きな主語を使って出来事を語れたかのように思えてしまう。宮地さんの「環状島」でいう、犠牲者が沈んでいる内海に近いひとであればあるほど、大きな主語のなかにある微細な違いが見えているから、そこに重ねて「わたし」のことを語れずに口をつぐんでしまう。それから、ようやく「わたし」で語り始めようとしたときには、社会的な関心が薄まったことで「わたし」では相手に届かない時間になっている。アートは、そういう「ずれ」を超えて、記録としての「わたし」では届かないものを、表現としての「わたしたち」へ変換して、遠くに飛ばすことができる。アートにはそういう役割があると改めて思いました。

佐藤:ここからは参加者に提出していただいたレポートに触れつつ、さらに考えを深めていければと思います。高森さんは、いかがでしたか。

高森:ご自身の経験が直接に書かれているもの、そうでないもの、どちらもありました。そのどちらも、身を切る言葉が書かれてあるな、と感じました。まずそのことに感謝の気持ちでいっぱいです。

私自身、阪神・淡路大震災を10歳のときに経験したということや、このコロナ禍で父親を失ったという経験をしたことをお伝えしてきました。そういう立ち位置であったことを振り返ると、私のような、当事者として外から捉えられるひとから「出来事とどうかかわるか」という問いかけがなされるとき、そこには「かかわってほしい」という期待や要望が透けていたかもしれない。ただ、災間の社会というのは、文字通り、かかわらざるを得ない。かかわりを希望するかどうかは、事実上、問われないものになっていると思うんです。かかわりを断ったり、回避することは非常に困難なわけです。そういうなかで、これまでの自分の経験や、そこから生まれる態度が試されるし、そのトライアルのなかで、新たな「待ち構え」の態度を知ることができる。これは、私の半年間の実感としてもあります。

みなさんのレポートを拝読して、気になる言葉に線を引いていました。なかでも一番気になった、というか、ああ、わかるなぁと思ったのが、青砥穂高さんのレポートでした。青砥さんはご自身の経験を書いてくださっていて、それをとおして、災間の社会における「待ち構え」のありかたを見せてくださったと思いました。青砥さんは、東日本大震災から4年後から2年に亘り、国の職員として仙台で復興事業に関わってこられました。その状況について、青砥さんはこのように述べています。

震災直後には、災害ユートピア的な個人が本来の役割を超える場面が多くみられたと思います。私が被災地に入ったタイミングは、その熱量がほのかに感じられるものの、5年という一つの節目を目前にして、予算や寄付などが萎んでいくことに伴い、熱量のある仕事を畳んでいく時期でもありました。

国というある意味で被災地の外側からきた存在で、特に遅れてやってきた私のような人間は現地の状況にあまり反応することなく、決まったことを粛々と実行していくことができてしまう立場でした。スピード感をもって事業を進めるためには必要な場面もあったのかもしれませんが。

私はこの言葉にはっとさせられました。「災間の社会を生きる術」というものを考えようとしたとき、少なくとも私のまとめかたは、できることがない、手詰まりである、ということが基本的な出発点だったと。どうにもままならないし、だから「こうしたい」が実行できない。そういうなかで身をよじって、結果として生み出されていくものとしての実践や表現の力について考える。それが私の基本姿勢でした。一方で、青砥さんは「決まったことを粛々と実行していくことができてしまう」といっている。実行できる、というのは、ポジティブに捉えられがちですが、青砥さんはそこに危うさを感じとっている。ままならなくないのは、やばいんだと。私の言い回しは、行為できないことの厳しさについて語っていて、青砥さんは、行為できることの厳しさについて語っている。それは一見すると逆のようだけれども、同じ問題意識があるんじゃないか。青砥さん、そのときの感覚を少し話していただけますか。

青砥:そのとき、私の周りにいた人たちは国の役人として働いてきた人たちでした。頭の切れる人たちがバリバリ物事を進めていく様子をみていて、私自身、宮城県出身ということもあって、引き裂かれるような感覚がありました。ある意味で、彼らのはたらきは、現地の政治的なことも乗り越えて、達成していくような状況でした。それを見ていると、これでいいのか、とも思うけれども、一個人ではどうすることもできない。この引き裂かれた感覚を書きました。

高森:「実行する」のなかにもいろんな状況があって、「実行しなければならない」となった途端に、それはもう自分ではどうにもならないし、結果としてそこでは自分の「知」なるものを導入する余地もなくなってしまいます。それは、外から俯瞰できたときに「復興災害」と呼ばれるものかもしれません。そのただなかにいる人の感覚は、こういう言葉で表すことができるのだと思いました。

もうひとり、お話したかったかたがいます。北野央さんはせんだいメディアテークの震災関連事業である「3がつ11にちをわすれないためにセンター(わすれン!)」の初期を支えた方で、私は、2015年ごろに、北野さんからのお声がけで、小森はるかさん、瀬尾夏美さんとのつながりを持つことができました。

北野さんのレポートのなかには、「参照点」という言葉がよく出てきます。私が最後の報告をまとめるなかで出てきた「応答としての実践(表現)を直接的なノウハウとして学ぶことはできない」という、災間を生きる術の問いに答えるうえでの前提の一つ目とつなげると、「けれどもわたしたちは、実践(表現)を参照することはできる」ということなんだな、と。あ、そうだ、と納得したんです。研究者はよく「参照」というし、「参照」という行為をするけれど、その言葉を忘れていました。それに気づかせてもらえたことが、まず、有り難かったです。

これは北野さんのレポートのなかには直接的には出てこない部分ですし、彼のキャリアを知っている私からみた話になりますが、とても大事だと思うのでお話してみたいのですが、たぶん北野さんは、いま、李青さんが置かれている立ち位置を、少し前に経験されていたと思います。「わすれン!」の立ち上げからかかわってきた北野さんは、ある意味で、「わすれン!」の本質の一部をつくってきたと思います。けれど、仕事として、職員としてという立場がある以上、異動というかたちでそこから離れることになった。このシリーズに参加してくださること自体、北野さんにとってそれは震災とのかかわりだし、つなぎなおしであると勝手ながら思っています。ある事業を立ち上げて、走り出しているなかで、職務の切り替えなどでそこから離れるというのは、決して悪いことではないです。むしろ、この人でないとできない、手放せない、ということのほうが問題になるかもしれません。いろんな個人のレイヤーでかかわる、というのが今日の話ではでてきましたが、北野さんはいま、どんなふうに震災とのかかわりを考えていらっしゃいますか。北野さんの「わすれン!」での日々と、今の日々には、どんな橋がかかっていますか。また、いまから橋をかける、かけ直すこともありますか。

これが個人的な問題である、というのはその一面であって、それは私も抱えている問題なんです。私は「阪神大震災を記録しつづける会」を、ある意味において、閉じる段階にきているなって思うんです。かつて伯父がやってきたことが再評価され、新たな実践につながっていくということは喜びであることは確かです。ただ、そこには、寂しさとしかいいようのない感覚もあるんです。記録しつづける会とかかわってきた濃密な時間が終わるんだな、そっかそっか、と言い聞かせているような。次につながっているということが確かに感じられているのに、どうにもその寂しさとうまく対峙することができていないです。熱量があった実践の時期をへて、それが応用される時期へ移ろうとするとき、そこにうまく橋をかける方法はないでしょうか。

北野:高森さんから投げかけていただいたことに一言でお答えするのは、とても難しいです。「わすれン!」の業務にいますぐに戻りたい、という気持ちがあるかというと、そうではないんです。いま自分が戻ったとしても、何か意義があることを新しいかたちでできるかというと、そんな簡単なことや状況ではないと感じています。震災から9年、10年目の3月の仙台は、コロナの感染拡大の影響で、個々人が静かに過ごすことや施設での震災関連の催事ができませんでした。

たとえば、私の場合、2017年くらいにはすでに私の心も身体もともに参っていたところがありました。震災から10年目の2021年3月まで「わすれン!」の担当を続けていたら、意気込みすぎてしまって狂っていたかもしれないと思うときがあります。

個人の活動として何かをはじめるという選択肢もあるんですが、いまの自分は何も行えていないです。「わすれン!」で出会って活動をともにしてきた人たちの現在をかげで見続けていたいなと思っています。あとは、自分のいまの仕事のなかで、震災に関する活動をアーカイブするような仕掛けを舞台芸術の事業のなかに組み込んでもらったり、職員同士の震災の体験談を聞き合いまとめるという職員研修ができないかと妄想したり、いろいろなかたちでいま探り続けているところです。個人的な願いになりますが、震災から15年目とか、20年目とかに、組織やチームとしてしっかりと震災に関するプロジェクトが動いていると良いなとは思っています。また、震災だけではなく、それぞれの土地で暮らすなかで起きる/起きたさまざまな出来事に市民がかかわり・まなび・表現するアプローチとして、「コミュニティアーカイブ」が実践できる仕組みや場づくりを考え続けていきたいと思っています。

高森:北野さんは「コミュニティアーカイブ」という言葉の大切さを仙台のなかに伝えていった人だと思います。当時、震災にかかわることをしていた人たち、そこで創造的なことをしようとトライしていた人たちが、いまどんな応用をしているか、枝葉が広がって、そこにはどんな葉や実がついているか、ということに焦点を当てて、みなでひらいていく場も欲しいな、と思いましたね。まだ震災を考えていますか、ではなく、それが何につながっているか、どんな気づきをもたらしているか、というような。それもひとつの術(わざ/アート)を考えることになると思います。

佐藤:うまく話せるかわからないんですが、北野さんの言う、戻りたくない、という感覚と、10年やったら意気込みすぎて狂うな、ということは、確かにそうだな、と思うんです。青砥さんが書かれていたことも「わかる」。

震災から10年経ったら話そうと思っていたことがあるんです。自分は出身が宮城県で、家族が「被災」にかかわる場所にいるときに、東京で震災を経験しました。実家は沿岸部のまちですが、高台で暮らしていたので津波の被害はなかった。それでも、地震が起きてから数ヶ月後に実家に帰ったとき、ある種の当事者性のようなものを遅れて獲得した感じがあったんです。それまでも家族と連絡をとって、うちは大丈夫だろう、と思っていたけれど、帰ってみたら、やっぱり何か、家族のふるまいが違う。被災によって変わったものであり、その影響の当事者であるんだ、と思いました。その後に、被災地支援という仕事の立場で東北とかかわるようになった。そのときは、支援はやるべき仕事だとは思っていたけれど、「地元が被災した」ということに外からかかわることが「いいこと」をするとも思えなかった。そこには、きっと功罪あるだろうと。だから、東京から仕事でいくモードを自覚的にもって、それ以前に獲得した視点を一度オフにしました。そうしないと、自分のなかに整理しがたいものもあったのだと思います。

それでも実際、現場にかかわってやりとりが積み重なっていくと、やっていることの意義が見えてきて、気がつくと「いいこと」をやっている実感も生まれてくる。そのモードを内面化してしまうと、逆に外からかかわることの良さがなくなってしまうような気もしてくる。そんなときに、事業の締めくくりの2年間がコロナ禍になったことで、被災地と物理的に距離をとらざるをえなくなった。こういうかたちで距離が生まれたことは、結果的に私自身のモードの転換の意味で、うまく作用したと思うんです。あのまま、近い距離でやりとりを重ねていたら、かかわりかたについて考えよう、というこのディスカッションシリーズが持つような態度はとれなかったのかもしれない。10年という節目で、仕事としてのかかわりが一旦切れるというのは、ほっとしているところがある。

ただ、かつてのことや、これからのことはすごく気になる。この地点から次のモードは、自分でつくらないと駄目なんだろうなと思うんです。安心しきって終わるのではなくて、あのとき生まれたものは何だったんだ、と見つめ直して、それを言葉にしないと、それこそ「被災地のリレー」は起きないですよね。

佐藤:宮本さん、気になった言葉、気になった方いらっしゃいましたか。

宮本:江藤まちこさんのレポートが印象的でした。大阪にいらっしゃることもあって、僕の身近な場所や人がでてくるというのもありますが、すごく共感するところが大きかったです。レポートのタイトルは「苦しみを変容させたい」。これ、めっちゃ、わかるなと。たぶんね、李青さんと高森さんって、「苦しみ」にたいして抱えるとか、引き受けるとか、わりとストイックなモードだと思うんです。でも、僕は、やっぱり苦しいのって嫌だな、ままならない感覚ってしんどいな、っていうモードも一方ではあるなって思うんです。自分のコントロールにおけないものを、それとして、しっかり見つめるということももちろん大事なんだけれども、とはいえ、そのなかに楽しみを見つけたり、苦しみを何か別のものに変えたりしたい。そういう力がアートにはあると思うんです。その視点に立っている江藤さんにとても共感したんですよね。

そのうえで、ぜひ江藤さんにお伺いしたいのが、最後に書かれているこの部分なんです。

最後に、2年ほど前より神戸兵庫津に残る時宗の踊り念仏を広める活動に参加している。踊り念仏は元は自身の成仏のためのものであったが今では弔いのためにもおこなわれている。この活動のなかでも、1月17日について語り、苦しみを面白みに変容させることを踊り念仏を使ってやってみたいと考えている。

読ませていただいたとき、あ、これだな、と。こういう発想なんだと。この「踊り念仏」の活動はどういうものなのか、参加していたらどういう気持ちになるのか、教えていただきたいです。

江藤:踊り念仏に出会ったのは、まずは念仏踊りというのを滋賀県高島市にある朽木(くつき)という限界集落と言われているところです。そこで毎年行っているんです。

宮本:僕も好きで良く行きますよ!なんとも気持ちいい場所ですよね。

江藤:気持ちいいというか、霊性がすごいんです。集落までの道のりも険しくて、それもまたすごくて。そこで、念仏踊りの継承の取り組みをプロジェクトとしてやっているんです(「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」)。そこに、アーティストが参加しているというので、見に行ったんです。念仏踊りというのは、お盆の時期に先祖の供養のためにされているものですが、太鼓、歌い手、笛吹きが身体をアクロバティックに動かして踊る様子にものすごくびっくりしたんです。その後、「New踊り念仏探究会」というのが、大阪市の應典院であったので、参加しました。踊り念仏を広めたとされている一遍上人が開祖の時宗という宗派がありますが、その前にあたる浄土宗、浄土真宗に遡って勉強しながら、新しい踊り念仏を作ろう、という会なんです。その会はいろいろな事情で途中でなくなってしまったんですが、2019年に神戸で「TRANS-」(トランス)というアートプロジェクトがあり、そこで、神戸市兵庫区出身のやなぎみわさんのプロジェクト(3日間の野外劇公演)に参加することになりました。これは、《日輪の翼》という2016年から横浜、新宮、京都などで上演された巡礼劇で、会場となった兵庫津の神戸市中央卸売市場からほど近い時宗真光寺は、一遍上人が亡くなった場でもあります。毎年9月16日には、開山忌法要が一遍上人の御命日をいとなむかたちで行われ、そこで踊り念仏が奉納されます。兵庫津でおこなわれる《日輪の翼》では、この踊り念仏を取り入れるということで、「New踊り念仏探究会」で時宗の僧侶の方とつながりのあったご縁でエキストラとして参加することになったんです。それを契機に、踊り念仏の探究がはじまって、いまに至っています。

滋賀県の朽木で続いている念仏踊りは、特に宗教がかかわっているわけではなく、地元のひとたちで踊り伝えてきたものです。一方で、時宗でやられている踊り念仏は、宗派のなかで、信者たちのなかで、宗教を支えるひとつの部分として組み上げてきたものです。そのため、一般に参加できないわけではないけれど、見にいく、参加するというのはハードルがやや高いです。今は、それをどうやって広めてひらいていくか、ということを考えています。

宮本:なるほど、面白いです。

高森:苦しみを面白みに変容させる、なんですよね。楽しみでも、喜びでもない、面白み。災間の社会では一番に忘れられてしまう感覚だし、もっというと、災害という出来事は、実際は面白みにあふれているとも思えます。それを伝えようとするとき、全部消えてしまったかのようになりますが。宮本さんが注目している、祭りというものも、面白みという言葉とつながりそうですよね。

宮本:「念仏」という言葉に引っ掛けていうと、苦しみをちゃんと成仏させてやらないと、その苦しみが否認に転じたりするんだと思うんです。苦しみを苦しみとして抱えていこうとする場合、何かしらのかたちで成仏させてやらないといけない。その成仏のひとつのあり方が、誰かに語ることだったりする。いま、東北で「ひとり言プロジェクト」というのをやっていて、そこでは、「被災者」っていうような、大きな主語で語られがちなことを、その10年間の瞬間瞬間にどういう気持ちであったのかを、川柳のような短い言葉にして、互いに紹介しあうということをやっています。そうすると、みんないろんな負い目があることがわかってくるんです。それぞれの立場で、それぞれの局面で、いろいろな負い目がある。その負い目は消えることはないけれど、ひとり言として共有する、というかたちをとると、すごく暖かい空気が生まれる。負い目をちゃんと成仏させている、と思うんです。

高森:負い目を成仏させる。ああ、そうだったんだって、私の父との最後の日を思い出してしまいました。父はコロナで亡くなったために、亡くなった父と再会したときには、父は納体袋に包まれていて、そのうえで棺に収められていました。この状態で会えるのも、最小単位の家族のみ。そのときの空気は、もう、居た堪れないものでした。そういう状況で、みなで静かに父のそばにいるときに、それぞれが、もし父だったらいまの状況にたいして何をするか、考えていたんです。私は、父は絶対写真を撮るだろうな、と思ったんです。とにかく何でも写真に撮る人だったので。要するに、記録魔ですよね。そう思いながら、母や妹と顔を見合わせるわけでもなく、みんな同じこと思っているな、ともわかったんです。「これ、パパだったら写真撮るよね」、「そうやね」、「撮ろうか……」という感じで、誰が先に言い始めたわけでもなく、自然と写真を撮ることになったんです。その様子に、病院の方々は、おい、何やりだしたんだ、っていう感じにはなっているんだけど、なんだか、そこにいた人たちみんなが感じていた、居た堪れなさみたいなものは和らいでいったんです。みんな、負い目を抱えていて、本当はないはずの負い目も、わざわざこしらえて、抱えていた。そういう、「なんで」と永遠に繰り返すような負い目の連鎖が、少しずつ成仏していった感じがあったんです。人から見たら、不謹慎な笑い、とも思うかもしれないけれど、そのぎりぎりのところも含めて、面白みというものがもつ力、負い目を成仏させる力があるなぁと思ったんです。その原点が、念仏を踊りながらやるという、独特な作法なのかもしれないですね。

佐藤:面白みがあると、本当のことを話しやすくなる感じがありますよね。本当のことを、いかにも本当のこととして語らなくてよい、というんでしょうか。ちゃんと伝えようと力んでしまうと、ますます語りづらくなることがある。そう考えると、語らなきゃいけないことが生まれる前に、いかにその技法を携えておくか、ということが大切になるかもしれない。ここまでは「面白み」として、さらりとしゃべってもわかってくれる、とか、ここからは力んで、本当のこととして伝えても受け止めてくれるとか、そういう塩梅を共有する感覚を、受け手となる人との間に培ってきたのかにも左右されますよね。

面白みって、弱さを共有することでもあると思うんです。宮本さんがたびたび言っていた「無力感」とは、私たちの弱さの引き受けかたをめぐる問題としても考えられます。ならば、みんな怖いよね、不安だよね、と大きな主語で「弱さ」を声にすれば、弱さと向き合ったことになるかというと、そうではないと思います。その人固有の弱さを、ひとりで抱えこんでしまうと、弱さは見えないものになって、成仏もできない。その人固有の弱さと、社会全体の弱さを、どう分かち持っていったらいいのでしょうか。

宮本:これまで僕は、無力感を良くないこととして語ってきたように思います。ただ、無力感がよくなくて、万能感があればいいのか、というと、そういうわけではないですよね。災間を生きるというときに、私たちはどうしても万能感というよりも無力感を抱くことのほうが多い。それを、事態の否認といったような、さらに良くないものにつながらないようにすることが大事で、無力感を無力感として抱えられるようにする。今日の言葉としての、無力感をシェアして、成仏させる。ひとりで抱えることと、それを誰かにひらくことのあいだには、大きな違いがある。そこに尽きるように思いますね。

高森:江藤さんからチャットにコメントがありますね。

面白みについて、必ずしも笑いを伴う必要はないと考えていまして、どちらかというとinterestingで、しかし直訳の興味深いでもなく、アートを鑑賞していいなと思うのは、interestingを感じることだなと。それがアーティストの転回によるものだと思っています

なるほど。「面白み」という響きからイメージされるものって、そのひとによって違いますよね。声に出して笑うことが全部「面白み」かというとそうではないし…。江藤さんのいうようなinterestingってどんな言葉で訳せばいいですかね。

佐藤:かかわりたい、という感覚ですよね。

高森:「辛いよ、悲しいよ」って伝えることと、「いやぁ、こんなことあってさ」って面白みを織り込んで伝えていくことの違いを考えると、前者は、本人は思っていなくとも、受け取った側は、それ以上踏み込めない、触れられないと怯んでしまう感じがあるように思います。その意味では、「辛い」「悲しい」を吐露することは、その人の言葉に権威を生じさせることになる、といえるかもしれない。当事者の語りは絶対的なものだ、という言い回しは、たぶんそういうところから来ているのもあると思います。

一方で、広い意味での「面白み」を含み込んだものとしての語りとして、「こんなことがあってさ」というかたちでさらりと伝えることができたならば、そこにはauthor(作者、著者、語り手)はあっても、authority(権威)はそこまで強いものとして出現しないように思うんです。絶望を予感させるような、悲しみや苦しみの言葉には、なぜ受け手は言葉を差し挟めず、そこに「面白み」を含ませると、そこに何かを挟めそうな気がするのかはなぜなのか、考えてしまいますね。関心を寄せてよいと思える、interestingな実践や表現をする、ということや、そういう実践や表現を迎えたいという態度が大切なように思いますね。

佐藤:実践の未完性の議論と近いように思いますね。

宮本:interestingって、「inter-」(〜の間)が入ってますもんね。

佐藤:うっかりはじまるとか、ちゃんとしないとか、ちょっと手を出したくなるとか、そういう感覚も含んでいるかもしれないですね。

高森:偶然の捉えかたですよね。偶然はリスク社会においては排除すべきものですが、このシリーズでの実践や表現は、偶然があるからこそ生まれていますよね。羽原康恵さんからのコメントがあります。

以前、シンガポールのアートNPOの方とお話しした時に、I’m curious of ~と話しかけていただいたことがあって、その尋ねられ方にすごく惹かれたことがありました。

佐藤:interestingもcuriousも災害について語ろうとするときに使わないですよね。

高森:海外の人たちは使うかもしれないけれど、われわれ日本人は使うのをためらう気がしますね。

宮本:東北の被災地をアメリカ人の友人を案内する機会があったんです。下手な英語でがんばって翻訳していたんですけど、そのときに「ちょっと匠さ、訳しない言葉あるやろ。匠がずっと『はあ』、『へえ』っていってるけど、あれどういう意味なん?」って聞かれたんです。これって、I’m curious of ~ってことを示す相槌だと思うんですけど。

李青さん、東北通い始めるころ、そういうことめっちゃしませんでした?

佐藤:そうそう。それに被災地支援にかかわって数年経ってから気づいたんですよ。仕事として通いはじめたときは、自分から東北出身ですって言わないようにしていたんです。なんかそれで相手に取り入っているように思うのが嫌だったんですかね(笑) でも、「東北出身である」ことで生まれた、言葉を投げかけるタイミングとか、リズムとかで、近づいていった部分ってあったんじゃないかと思うんです。訛って話をするわけではないけれど、相槌のようなふるまいかたであったり、すでに知っていることを共有していることで聞き返さなかったであるとか、そういう、身体の記憶みたいなものがコミュケーションに滲んでいたんだろうなと思います。

宮本:「聞く」でもなく「訊く」でもない、「聴く」ということは、そういうことかもしれないですね。

・・・

半年間、全6回のシリーズの最終回、いかがでしたでしょうか。

この対話は、シリーズとしては一旦閉じられますが、誰かが対話を引き継いだり、そこから何か実践を生み出したりと、その続きが生まれる可能性にひらかれているという意味では、未完のものです。

「災間の社会を生きる術(すべ/アート)」という言葉に向き合い、粘り強くついてきてくださった参加者のみなさまに、改めて感謝申し上げます。またどこかで、対話の続きをしましょう!

執筆:高森順子

日時:2021年12月4日(土)14:00~17:00

場所:オンライン(Zoom)での実施

執筆者 : 佐藤李青

2022.01.28

執筆者 : 宮本匠

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28

執筆者 : 高森順子

2021.09.07

執筆者 : 高森順子

2021.08.18