Artpoint Radio 東京で聞く

東京の少し先の姿を実践者と考えるラジオ

2025.03.31

東京の少し先の姿を実践者と考えるラジオ

2025.03.31

写真家、ダンサー、インタープリター(通訳者・解釈者)とともに、身体性の異なる人々の世界に触れながら、“ことば”による表現だけではないコミュニケーションの在り方を探り、その可能性について考えた「スタディ1|共在する身体と思考を巡って 東京で他者と出会うために」。 本書は、プログラムのなかで行われた議論やワークショップの様子、スタディに取り組みながら考えたことを、ナビゲーターや参加者自身が綴ったアーカイブブックです。

2021.07.30

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。 ドイツの芸術祭「ミュンスター彫刻プロジェクト」を考えることから始まったこのスタディ2は、彫刻、公共、東京、美術/演劇、などのキーワードを元に2018年から3年間実施されました。 本書では、活動の流れとそのなかで交わされたことば、そして活動のなかで生まれたさまざまな問いを記録しています。 ※本書は2018年度「2027年ミュンスターへの旅」、2019年度「東京彫刻計画―2027年ミュンスターへの旅」、2020年度「トーキョー・スカルプチャー・プロジェクト―2027年ミュンスターへの旅」の取り組みをもとに制作しました。

2021.07.30

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。2019年度に立ち上がった3つのスタディのうちの一つがこの「スタディ1 続・東京でつくるということ」でした。このスタディでは、2019年秋に東京で行われたアートプロジェクトを事例として取り上げ、参加者は「観察者・記述者」としてフィールドワークを行ったり、参加者一人ひとりが「東京でつくる」を巡ってテーマを決め、半年間かけて1本のエッセイを執筆しました。本冊子はスタディ1の活動記録およびメンバー全員の「東京でつくる」を巡るエッセイをまとめたものです。

2020.03.23

“東京で何かを「つくる」としたら”という投げかけのもと、様々な表現者の問題意識や追求したいことを出発点にチームを立ち上げ、議論、リサーチ、試作を重ねてきた「東京プロジェクトスタディ」。2018年度に新たに始まった本プログラムでは、5組のナビゲーターとともに5つのスタディに取り組みました。そのなかのひとつ、スタディ1の参加者12人が「東京とは?」「つくるとは?」という問いと向き合い、他者と自分自身との対話を通してて、逡巡しながらも言葉にすることに挑戦し書き上げたエッセイをまとめました。一人5本ずつ、主に各自でテーマを設定し、ときにはナビゲーターから投げかけられたテーマを糸口に執筆した全60本のエッセイには、「東京でつくる」ということへの思考の鍛錬とその姿勢が表れています。

2019.03.22

2009年に始動した、東京アートポイント計画の10年間の歩みをまとめた一冊です。

2019.03.29

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。写真や対談記録、戯曲やスープのレシピを交えてまとめられた、4年間の活動の記録集。

2018.03.25

「東京らしさ」を持つ場の多様性と個性を見出し発信することで、東京の文化的価値を見つめ直すことに取り組むプロジェクト「東京ステイ」。東京のまちを明確な目的を掲げて歩くのではなく、まちと個人の間に物語を立ち上げる歩き方「ピルグリム(巡礼)」の実験を通して考えてきたこと、その経験やことばをまとめたブックレットです。

2018.03.22

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。美術家の小山田徹さんと江古田のガラクタやネバーランド店主、安藤仁美さんをお迎えした「対談紀行紫陽花篇」と、リヤカーと共に江古田をめぐりながら行われた鼎談の様子を収録。

2017.03.22

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開した「東京スープとブランケット紀行」。 市場の閉場、島民避難の歴史を持つ島…、日々起きている、東京の中の変わり目のその時を「とむらい」ととらえ、活動を行った2015年の記録です。

2016.03.01

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラム。青ヶ島で暮らす方との対談や、活動を振り返るトークイベントの様子などを記録しています。

2015.03.08

「人間は演じている。職場で学校で道で家庭で、あらゆる場所であらゆる瞬間に」を前提として作品作りを行う劇作家・岸井大輔によるプロジェクトの記録。3年間の活動を「上演」と呼び、そのなかで生まれた手法や知見を「戯曲」の形でまとめました。

2013.09.30

「東京インプログレス」は ワークショップ、トーク、 共同制作などの活動を通じて 世界的なメトロポリス都市・東京を 再考するプロジェクトです。 平成22年[2010]にスタートし、 東京の水辺を定点観測する拠点として、 汐入タワー、佃テラス、豊洲ドームを完成させました。本書は、3つの建物を紹介するリーフレットです。

2013.03.31

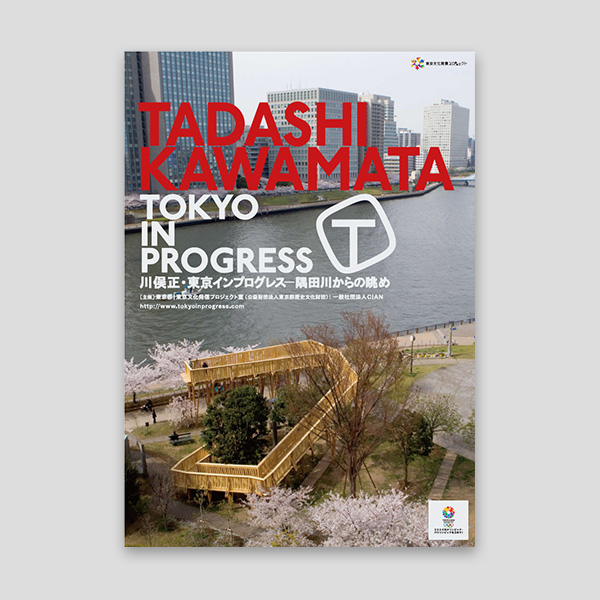

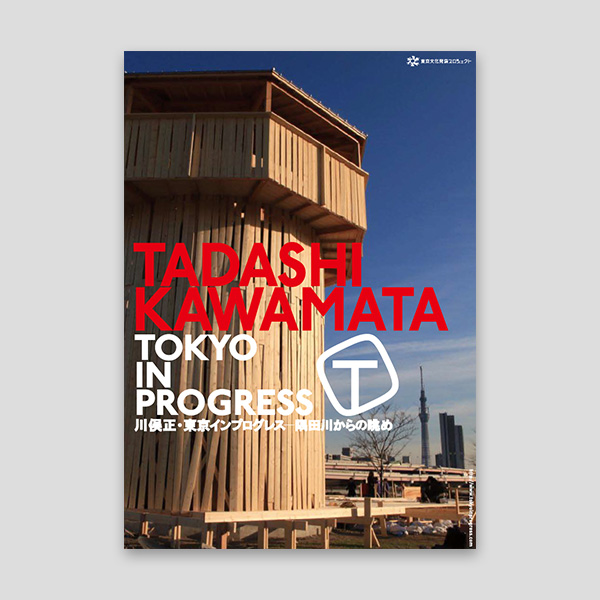

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト。プロジェクトの実施拠点を隅田川エリアに設置し、木造の塔を構築します。2011年のプロジェクトは東日本大震災を受け、方針を議論するところからスタート。1年間で行われたワークショップなどの様子を記録したポスター型のドキュメントです。

2012.03.31

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト「東京インプログレス」。東日本大震災を受け、2011年度のプロジェクトはより広域の視点からプロジェクトを展開。本書では、「住まい方・生き方」テーマにゲストと行ったディスカッションや、被災地やパリでのプロジェクトの構想スケッチなどを収録しています。

2011.09.30

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト「東京インプログレス」。2010年は、都立汐入公園に佇む「汐入タワー」の建設と塔にまつわるワークショップを展開。タワー建設前に行った小学生とのワークショップでは手のひらサイズの塔や、塔の絵本を制作し、まだ見ぬ塔を思い描きました。またタワー建設にはアートコンストラクター講習会で技術を習得した参加者をはじめ、地域の方々の協力を得て工事は行われました。

2011.12.01

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト。プロジェクトの実施拠点を隅田川エリアに設置し、木造の塔を構築します。2010年のプロジェクトはワークショップを中心に展開されました。その様子を記録したポスター型のドキュメントです。

2011.04.30

2010年度より東京文化発信プロジェクト「東京アートポイント計画」の一環として企画された「川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め―」のためのプロポーザル(コンセプトブック)。『東京を考える、語る。』 をテーマにゲストと行ったディスカッションや、川俣正が世界で行ってきたプロジェクトの様子などを収録しています。

2010.06.04

美術家・川俣正監修による、東京の現状と可能性を考えるトークシリーズのドキュメントブック。

『墨東まち見世ロビー』に関わる多様な人物と岸井がロビーを振り返り、そのコミュニケーションをなるべくそのまま再現し、検証する批評的記録

2010.03.31

2009年12月から2010年2月にかけて、土地をめぐる言葉/東京を見つめる/場所の知覚/身体知覚/「私」と「世界」のつながり、という5つの主題を設定し、それぞれについてワークショップとトークを行いました。アーティストの視点を共有し学ぶことによって、旅をするように東京を歩きたい。そんな希望をこめた全5回の活動の様子の記録集です。参加者は、詩を書く、写真を撮る、測量する、身体を使う、私を探る、という主題にとりくみ、未知の「方法」を学び経験しました。

2010.03.25

都市の水辺を楽しくしようと活動するBOAT PEOPLE Association(BPA)と東京文化発信プロジェクト室が共催したトークイベントの記録集

2010.03.22