2021/9/18 10:00-17:00

外は雨。降ったり止んだりが断続的に続くなか、メンバーが今日の拠点であるROOM302に集まった。雨の影響か、何人かが少し遅れてやってくる。揃ったところでメンバーたちは3つのグループに分かれ、プログラムの説明がはじまる。

DAY2「シネマポートレイトをつくる」

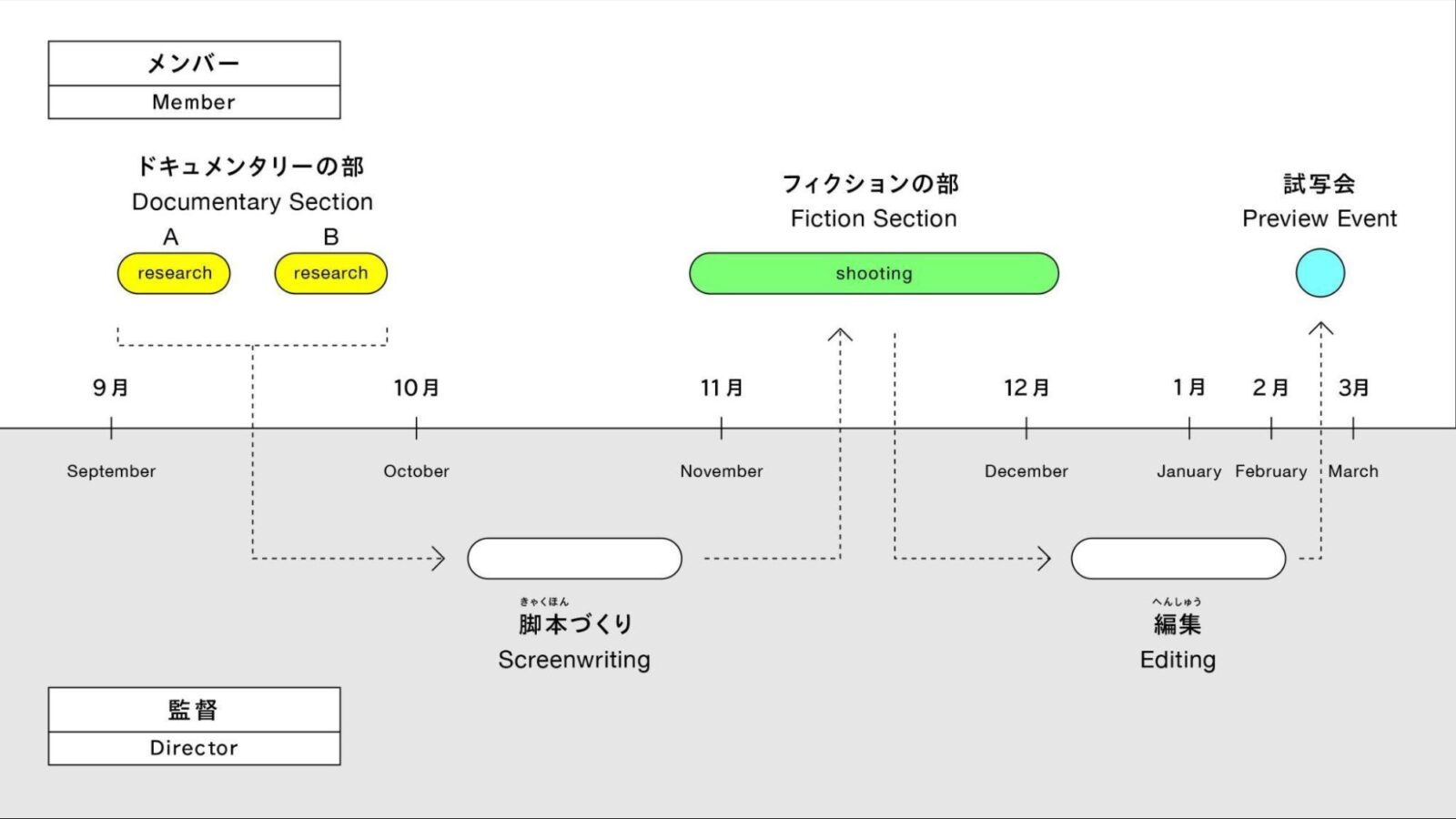

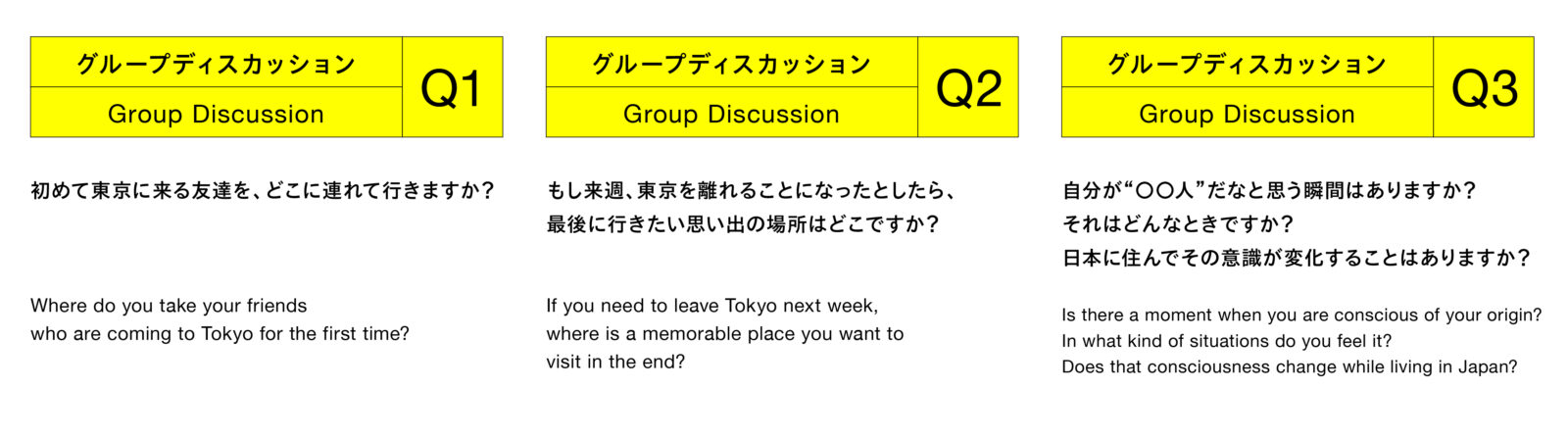

3人ひと組のグループでまちに出て、それぞれのシネマポートレイト(映像表現によるポートレイト)をつくる。A期と全く同じではあるが、ここで改めてルールを確認する。

【まちに出て自身のルーツを探す旅】

チーム内で3つの役割をローテーションしながら、メンバーそれぞれのルーツをまちで探して記録する。

①探す人

・自身のルーツに関係のある、または想起させる「場所・もの・瞬間」を探す

②インタビューと録音をする人

・「探す人」がまちで見つけたものにまつわるエピソードを聞いて録音する

③写真を撮る人

・探す人の旅と、その舞台となるまちを写真で記録する

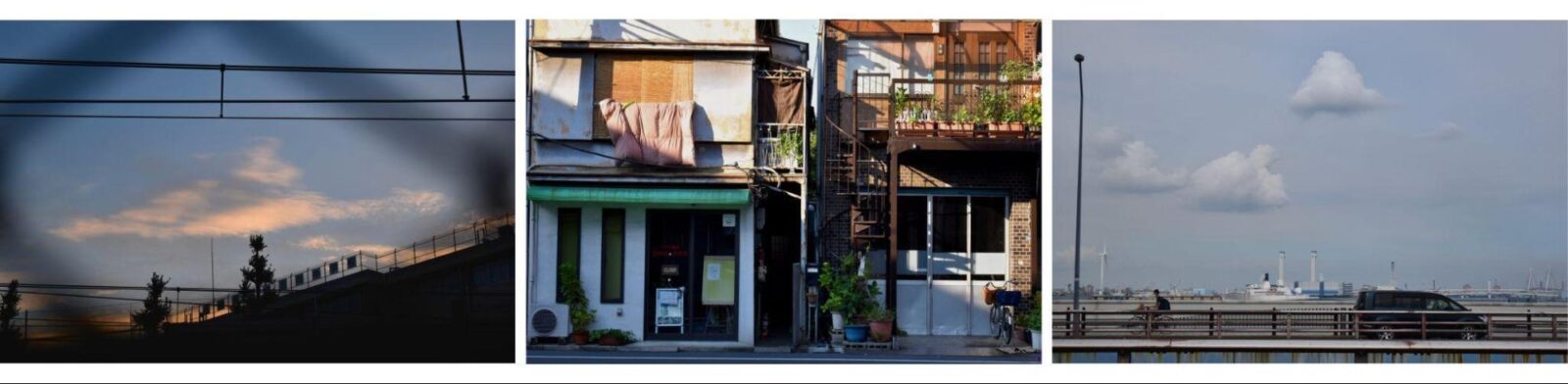

フィールドをROOM302がある3331 Arts Chiyodaから徒歩圏内である、文京区、台東区、千代田区に分けて、各グループには紙の地図を手渡す。この旅ではGoogle Mapなどのオンラインの地図の使用は禁止。メンバーたちは雨合羽を着込みながら紙の地図、レコーダー、インスタントカメラを抱え、まちへ出ていく。

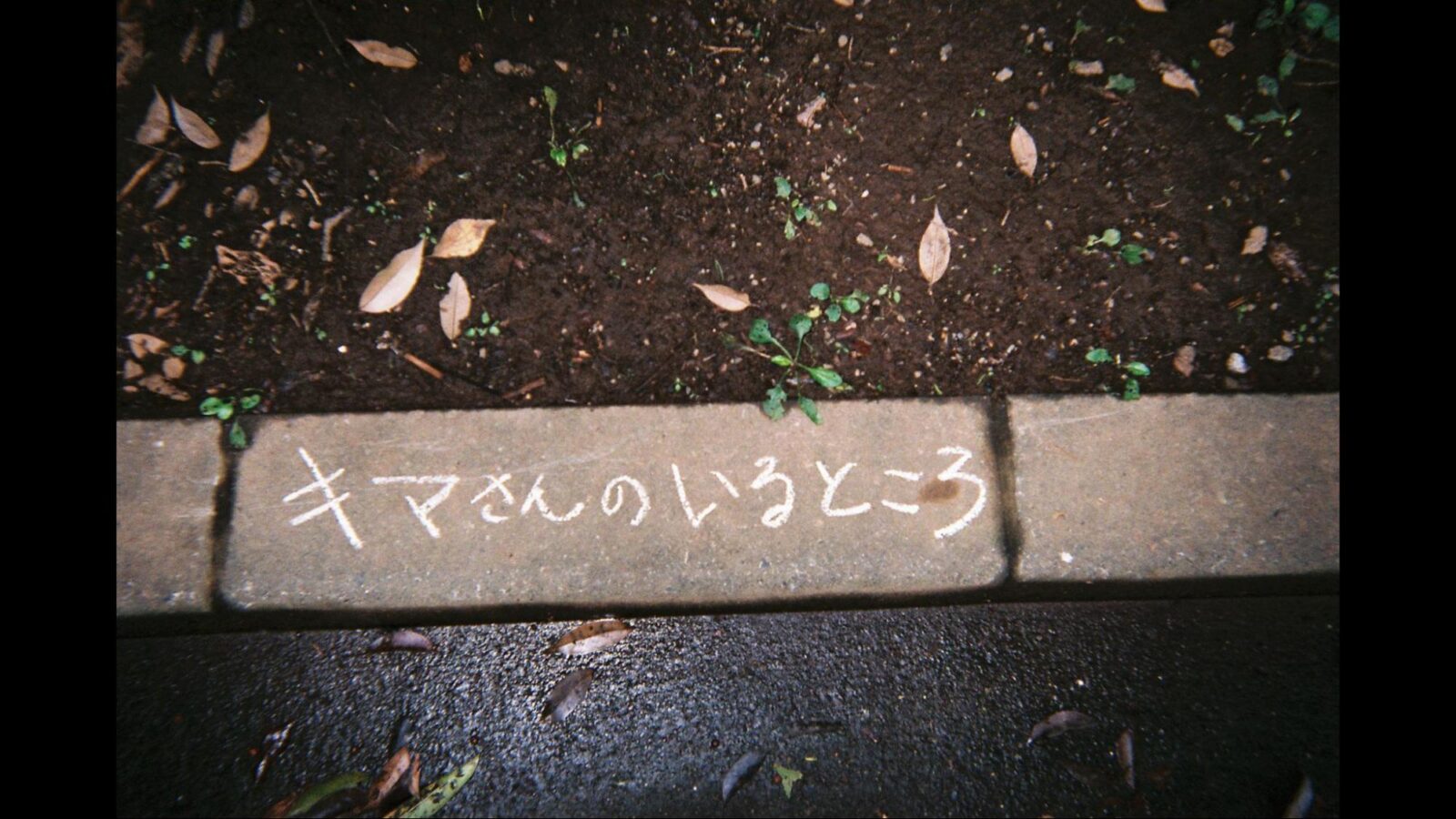

●グループB1

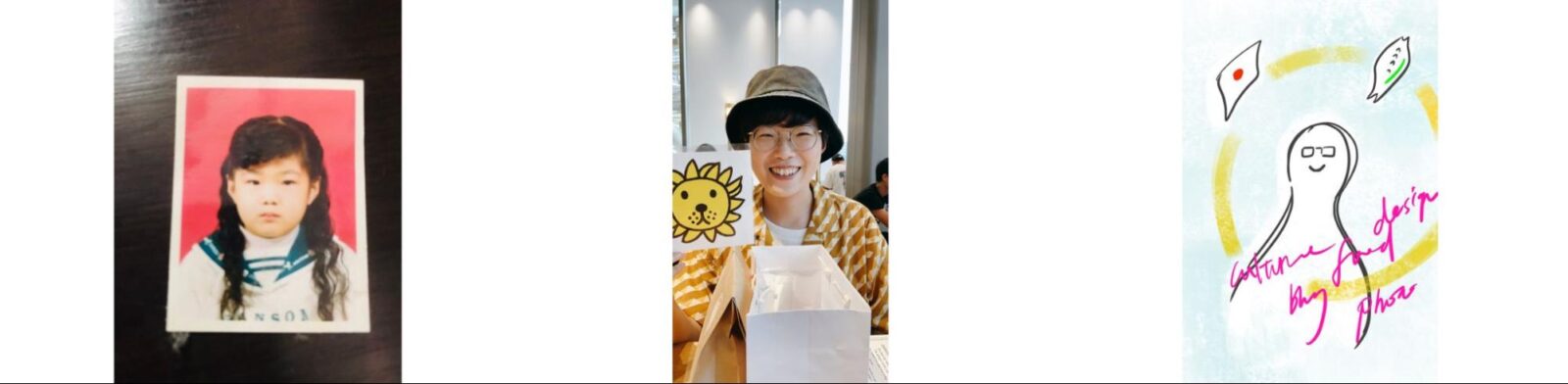

〈メンバー:キン、ケイ、JP/フィールド:台東区〉

グループB1の3人が歩き出すとすぐに雨脚が強くなってきた。3人は急いでマンションの軒下に避難して地図を広げる。キンの希望で秋葉原方面へ行こうとしているようだが、紙の地図では自分たちの位置すら把握できない。英語が苦手なキン、ケイと日本語が苦手なJPとの間でコミュニケーションもおぼつかない。なんとかあたりをつけて秋葉原へ向かう道すがらも雨は降り続け、3人は雑居ビルに一時的に避難したり、大きなオフィスビルのピロティで佇んでみたりで、なかなか思うように旅を進められない(そもそも、まちには雨を凌げる場所がない)。メイキング班として帯同していた自分もメンバーたちを見て、“雨さえなければ……”と悔しい気持ちになる。ただ、その雨はJPのルーツを引き出すものでもあった。

「雨が大好き。フィリピンにはふたつの季節しかない。夏と雨季。ここの夏は暑すぎるけど、雨の日はフィリピンの雨季を思い出す。」

雨の日に家の中でスープを飲んだこと、外で雨のシャワーを浴びながら友達と遊んだこと。フィリピンの気候や空気とともに、雨はそうした子供時代の日々を思い出させてくれるという。

「日本では雨の中で遊ぶ子供たちはいないよね。でも僕はここでも雨のシャワーを浴びたいと思うときがある。Inner kids(自分の中の子供)が出てくる。」

ようやく秋葉原へ着き、家電量販店の前に並んだガチャガチャの前でキンが話し始める。

「ガチャガチャがすごい好きで。お金の無駄遣いって人もいるんですけど、私はあの何がでてくるかわからない、小さいストラップとかキーホルダーに魅力を感じていて。この秋葉原のビッグカメラの前で、たしかドラゴンボールのガチャガチャをまわしたことがあります。小学生の時に近所に友達が少なかったんですよ。電車通学で民族学校に通ってたんで。なんで、ドラゴンボールを見ることが放課後の楽しみで。」

JPも子供時代にフィリピンで同じく「ドラゴンボール」を見ていたと話す。私は以前に海外へ出かけたときに、日本のアニメを知っているという現地の人に話題を持ちかけられたことを思い出していた。自分は熱心なファンではなく、大抵は相手の知識や熱量の方が断然勝って話が噛み合わないことがわかっているので、なんとなく煩わしい気持ちになるのだが。

「前に日本語学校に通っていた時は横浜だった。横浜で学校通いながらスシローのアルバイトもしていた。キッチンで働いた風景とか、そこにいて会った日本人、韓国人、ロシア人、ベトナム人の友達のことも思い出した。」

回転寿司「スシロー」の大きな看板の前でそう話すケイを、JPが撮影する。

私は、このフィールドワークを計画した際に、今回集まったメンバーだからこその風景が立ち現れるのだろうと予想していた。それはどこか抽象的で、今までに見たことのない風景というものを期待していたのだと思う。しかしグループB1が足を止める場所は、“記号性”がやたらと強い。アニメショップ、ガチャガチャ、台湾で流行したカフェ、回転寿司、コンビニ……。三人は、フィリピンでもマクドナルドを「マクド」と呼ぶこと、Baskin Robbinsがなぜ日本では「31 サーティワン」と呼ばれるのか?ということで盛り上がっている。

JP「Because it has 31 flavors?わかりません。」

キン「BとRの文字からじゃなかったでしたっけ?」

ケイ「3月1日に設立したからじゃない?」

●グループB2

〈メンバー:エイスケ、セイブン、テイ/フィールド:千代田区〉

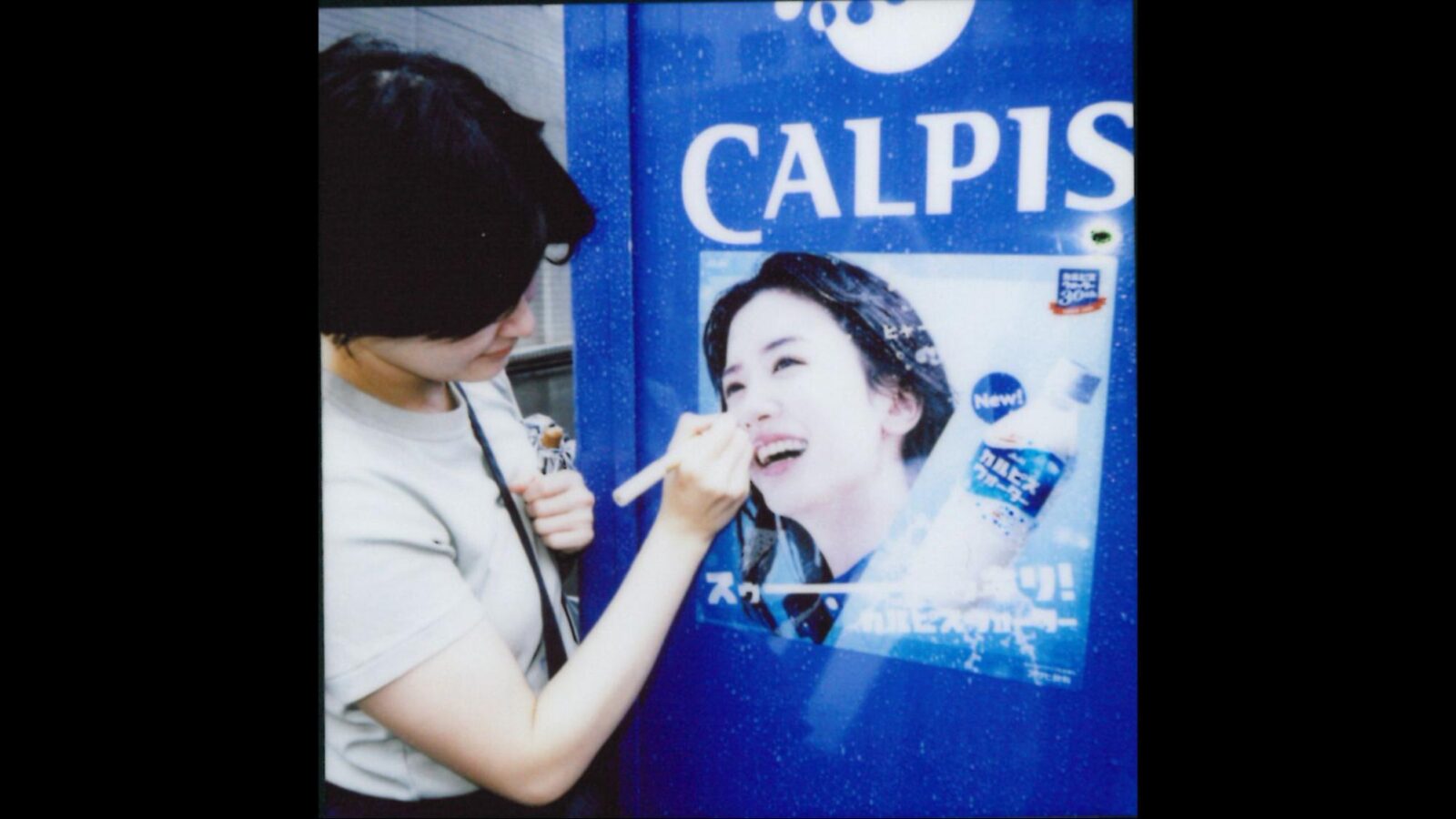

自動販売機の横に清涼飲料水のポスターが貼ってある。笑顔が眩しい女性モデルが写っている。その顔に化粧道具のペンを持ち戯れるテイをエイスケが撮影する。

「日本に来る前にあまり化粧しなかったです。台湾が暑くて、化粧したらすぐ汗かいて。肌もベタベタなのがすごい嫌だ。でも日本に来て、女性みんなキラキラしてちゃんと化粧してて。それ見てなんか自分ちゃんとしないといけない。」

そう語るテイは、電車に乗るときにも人の視線が気になったという。

「なんで見られるのかな?自分が素っぴんだったからかな、と思って。迷惑かけた。申し訳ない気持ちがあって。その後はちゃんと化粧しました。」

“迷惑”という言葉に驚く。その心理を正確に把握することは難しいが、そう思わせるくらいに公共の場での装いに対するプレッシャーが存在しているのか。化粧することで自信を持ったり、気分が高揚すること自体はテイ自身も経験があるので、化粧自体を否定しているわけではない。ただ、コロナ禍で在宅勤務になり化粧をする機会が減った今、テイは改めて「素っぴんが好き。」と語る。

ショーウインドウの中で、女性のマネキンがドレスを着ている。その風景から、次はセイブンの装いについての記憶が引き出される。

「25年の間に2回しか着ていません。1回は、記念写真専門のとこに行って。そのとき私はピンクのドレスを着て、すごく嫌だけどなんか親の命令だから仕方ない。その写真は家にあって、毎回見ると、なんか、いやあ本当に恥ずかしいな。もう1回はお姉ちゃんの結婚式。意識して、脳の中で消しました。悪い記憶だと思って。」

自身の体格が“男っぽく”てドレスに縁がなかったこと。それでも家族の意向に沿ってそれを着なくてはならなかったこと。苦笑いしながら話す彼女のエピソードは、過去に起こったことではあるが、その根底にある意識は、現在もセイブンの創作テーマのひとつである。

道すがら、エイスケがセイブンに「なんで絵を描き始めたんですか?」と尋ねた。

「それはひとつエピソードがあります。でも今まで全然話したことない。みんなと話したくないというのもありますよ。今日話しますかなー?……でも大丈夫かな……。」

●グループB3

〈メンバー:カイル、ジウン、チハル/フィールド:文京区〉

グループB3のメンバーの共通言語は英語だった。日本語が苦手なカイルと、英語が得意なジウン、チハルとのチームだったため、特に確認もなく自然と英語で会話するようになる。

とあるパチンコ店の店内でどうしても撮影したいと思ったジウンは、店側に撮影許可をとろうとする。最初は店員に訝しげな対応をされたが、なんとか許可をもらうことに成功する。出発前に「店内での撮影は許可を取らない限りやらないでください。」と、暗に屋外で撮影しましょう、と伝えたつもりだったが、グループB3のメンバーたちは交渉をいとわずに積極的に“内”へ入っていく。

「私はパチンコが嫌いでした。なぜかというと前に一緒にいた人が〈もうパチンコに行かない〉って約束して契約して印鑑も押したのに、毎回約束を破ってパチンコに行ってしまいました。」

現在、ジウンのなかではそういった嫌な思いはなくなったが、いまだにパチンコにいる人たちを偏見の目で見てしまうという。それでもその偏見が、特定の誰かとの思い出に関連したイメージに過ぎないのでは、という疑いもある。

「でもパチンコっていう空間は、可愛くて、綺麗で、見ててワクワクしてしまいます。もしかしたら私はパチンコが好きなのかもしれません。」

チハルも自身のルーツを感じる場所として、ある人たちとの思い出を語る。

「親と喧嘩とかすると、20分くらいかけて坂道を降りて、その川の近くのベンチに座って川辺に浮かんだ桜の花びらを見に行くんですけど。……親とはあんまり仲が良くなくて、その桜の花びらも最近は〈タバコの吸い殻が落ちてるのと変わんねえな〉と思うこともあるんですけど。」

人はその風景を見るときに、そこにある物質的な要素のみを見ているわけではない。そこにとある日の記憶を重ねたり、誰かを重ねたり、そうすることで、それらと自分との関係性を改めて見つめ直している。最後にカイルの印象的な言葉を記しておく。これを正確に訳す自信がないため、英文のままとさせてもらう。

「I easily get lost in Tokyo, but friendly faces help me find my way.」

編集/上映会

メンバーたちが、ROOM302に戻ってくる。1時間後にせまる上映会に向け、すぐに準備にとりかかる。グループのなかで撮影してきた写真を見返し、収録した音声を聞き、それぞれのシネマポートレイトの構成を検討する。B期では、計9本のシネマポートレイトが生まれ、上映会は笑いがおこる賑やかなものとなった。

振り返りの中で、テイが今日感じたことをメンバーたちに聞き取る。その中で、レコーダー越しに聞こえる音について「すごい何でもパーソナルに感じる。音とか距離感とかが、結構近しい人と話してるみたいな音に聞こえる。」という声があった。前日にオンラインで出会い、その日に初めて対面した人たちと自身のルーツやアイデンティティについて語り合う。そんな特殊で、ある視点から見たら乱暴な試みは、間に「まち」を挟むことによって少しは成立したのかもしれない。「まち」を映し鏡にしながら、自分を見つめ、他のメンバーを見つめた時間は、これから映画を共につくるための土台になっていく。

土砂降りの中でのフィールドワークを終えたメンバーたち。明日はDAY3、「他者」に会いに外へ出る。天気予報によると、まだ不安定ながらも雨があがる気配がある。

執筆:阿部航太(プロデューサー、記録)