2022年の春から活動をはじめたアートプロジェクト、「カロクリサイクル」。カロク=禍録とは「災禍(さいか)の記録」のことで、自然災害や戦争のような災厄(さいやく)を体験した人、目撃した人が、語りや文章、映像など、さまざまなかたちで残した記録のことを指します。

2011年の東日本大震災後、東北に移住し、10年にわたり被災者の経験に耳を傾けてきたアーティスト・瀬尾夏美さんらが中心にはじめたこのプロジェクトでは、こうした禍録との新しい向き合い方や、語り部のネットワークの形成などが目指されています。

例えば、禍録という「記録」からみんなで「表現」をしてみたり、別々の土地で災禍に見舞われた人たちが、禍録を通してお互いの経験のなかに共通性を見出したり。このように、各地で独自に生まれ、引き継がれている複数の禍録をつなぎ合わせ、それを新しい表現やコミュニティの起点として機能させる狙いが、「リサイクル」という言葉に込められています。

震災から10年を超え、22年には東京に戻った瀬尾さん。生まれ故郷である東京での活動には、自身の足元を見つめ直し、そこにいる「語りを必要とする人」を意識したいという思いもあるようです。カロクリサイクルの活動について、瀬尾さんにお話をききました。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏 *1、2、4、10枚目)

一人の「災禍の記録」を、一人ぼっちにさせない

——「カロクリサイクル」のはじまりや、そこにある問題意識をきかせてください。

瀬尾:「禍録(カロク)」とは「災禍の記録」という意味で、災害や戦争を経験した人が残した記録のことです。禍録はさまざまな土地に存在しますが、そのような過酷な体験から人が再び立ち上がる過程には、時代や場所、出来事の違いにかかわらず、共通するものがあります。ならば、他者の経験や感情を想像し、共感する一助として、禍録が使えるのではないか。これが、プロジェクトの出発点にある問いです。

こうした取り組みは、「防災」という具体的な問題に対しても有効ですが、同時代にも災禍を経験した人たちがたくさん各地にいるなかで、その人たちを一人ぼっちにせず、互いの状況を想像したり、一緒にできることを見つけたりするうえでも意味がある。それが、私自身が東北でこの10年ほどやってきたことの延長にある視点だと思っています。

つまり、同時代的なネットワークをつくること。他者の状況を想像する力を身につけるうえで、記録という一種の「表現」が介在し得ること。わたしたちのミッションは、そうした視点から禍録のリサイクルを考えることだと思っています。その先に、同じ被害を出さない未来があり得ると信じて。

——瀬尾さんは東日本大震災の翌年、2012年に東京から東北へ拠点を移され、震災を体験した多くの人の話をきかれてきました。まさに東北で禍録を収集してきたわけですが、そうした活動を経て、東北以外の禍録の存在も意識するようになったのでしょうか?

瀬尾:東北で人からきいた話を、違う土地の災禍を体験した人に話すという場を多くつくってきたのですが、誰かが話しはじめると、きいている人は自分の体験と重ね合わせたうえで語りだすことが多くて、いろいろつながるんですね。例えば、神戸の人たちは東北の話をきいたあとに阪神・淡路大震災の話をしはじめるし、広島の人は、東北の復興工事が原爆投下後の戦後復興と重なると話されていました。人が語る体験が、別の体験者の語りのスイッチになるという発見は、自分のなかで大きかったと思います。

東北で活動を続けていると、どうしても「東日本大震災」というイシューが自分にとって特別なものになってくるんです。一方で、最近は各地で深刻な自然災害も増えてきました。例えば、2021年からは宮城県の丸森町(まるもりまち)も取材しているのですが、この土地は2019年の台風19号で大きな被害を受けました。その被害規模は東日本大震災には及びませんが、現地には家族や家を失い、ほかの土地に移る人たちがいて、個人レベルでは同等といっていいような被災体験があります。

にもかかわらず、その被害は数としては「小さい」ので、どうしても忘れられてしまうし、「東日本大震災よりは大変じゃない」といった現地の方の声も聞かれます。そこで、「いや、ここにも被災をして、困難を抱えている人がいる」と目を向けることは、私のような被災当事者ではない「よそ者」にこそできることかもしれないと思っています。

——メディアや報道はどうしても、災害の直後に集中的に被災地を取り上げ、次の災害が起こるとそちらへ、という消費的な態度になりがちですよね。しかし当然、それぞれの被災者の方の時間はそのまま続いている。

瀬尾:東北での活動の記録をまとめた『あわいゆくころ──陸前高田、震災後を生きる』(晶文社、2019)という本を出したとき、神戸の人が手紙をくれました。彼は阪神・淡路大震災でお子さんを二人亡くした方でしたが、東北の震災が起きたとき、これで神戸に向けられていた注目は東北に行っちゃうんだと感じたそうです。でも、数年経ち、岩手県の沿岸部を訪れた際、そのまちの人々が自分の講演をきいて泣いてくれて、人の視線を奪い合うのではなく、同じ痛みを経験した者同士で出会った方がいいと思えるようになったと話されていました。

こうした経験が、ほかの土地や出来事でもきっと多くありえると思います。私のような、ある土地に根ざしたものを、できるだけ丁寧にすくい取ろうとする「アート」という営みを仕事にする人間が、そこでできることがあるのではないか。震災10年目の頃から、そうしたことを意識的にやりはじめました。コロナ禍でオンライン化が進み、ネットワークが構築しやすくなったことも背景の一つですね。

各地の語り部同士、個々の語り部の記憶をつなぐネットワークを

——東北で活動されるなかで、各地の取り組みや語り部を「横」につなぐネットワークの不足を感じられたのでしょうか?

瀬尾:「不足」もありますし、甚大な災禍があり、「当事者」と呼ばれる人の規模がどれだけ大きかったとしても、出来事から10年、20年が経つと、それを引き継ごうとする人の数は意外なほど減っていくということもあります。

東日本大震災も、当初はみんなが語り部のような状態でしたが、10年が経ち、まちで一人、二人しか語りを担う人がいない土地もあります。もちろん生活こそが絶対的に大事なわけで、これはこれである種ポジティブというか、パワフルな変化なんですよね。

——「平時」が戻ってきた、と。

瀬尾:そうですね。それに、災禍を忘れたい、話したくないという方もいます。それも当然、尊重されるべき感情です。一方、経験を伝えようとする人が孤独に陥っていることも感じていて、単純にそれまでの活動の蓄積が消えてしまうことを惜(お)しむ気持ちもあります。であれば、各地の被災地で少なくなった語り部や伝承にかかわる活動をする方同士が知り合えたら、支えになるのではないかと。

災禍の継承にはいろんな社会課題が絡みます。ときには、裁判に発展することもあるため、その災害の特殊性を主張しなければいけない場面もあり、それも大事なことです。しかし、そうしたなかでも、一つの正解を求めたり、ある種の闘いに参加するのではなく、もう少し緩やかに心情的な共感を探すような時間や場をアートはつくり出すことができるように思っています。何より、そうした現場をつくる過程のなかでどんなことが起きるのか、私自身が知りたいという思いがあります。

——さきほどの神戸と岩手の方々のつながりもそうですが、瀬尾さんがこれまで、異なる土地や時代の人々の経験に感じたつながりで、特に印象的だったものは何ですか?

瀬尾:以前、広島の平和記念公園を訪れた際、あるおじいさんに話しかけられました。その方が一番見せたいものだと案内してくれたのが、国立広島原爆死没者追悼平和記念館の地下1階にある地層標本だったんです。広島の地層を切り取ったオブジェですが、彼が指差す部分を見ると、現在の地面の1メートルほど下に被曝前のまちの地層がありました。おじいさんは、その「自分がかつていたまちの地層」が見せたかったんですね。

旅行者には「平和記念公園はきれいでいいですね」と褒められるけど、ここは、自分たちが以前暮らしていたまちを1メートルくらい埋めた上にある公園なんだ、と。そこにもともと公園があったのではなく、暮らしがあったことを忘れてほしくないと話されていたんです。

——それはまさに、瀬尾さんが東北の埋め立てられた土地を「二重のまち」と表現されていることと重なりますね。

瀬尾:そうなんです。似たことがほかにもあって、第五福竜丸事件の資料が並ぶ東京都立第五福竜丸展示館に行った際、マーシャル諸島で活動する詩人が話す映像がありました。マーシャル諸島は核実験の被害と同時に、温暖化による海面上昇の影響で島が沈むというので、陸地を嵩上げする計画があるそうです。それに対して映像のなかの詩人が、嵩上げはせざるを得ないけれど、丘や草原の一つひとつに記憶があり、民話や歌があり、それを埋めることは私たちが物語を失うことだと話していて、私が陸前高田できいた話と重なると思ったんですね。

災禍そのものだけではなく、その後の復興工事によって失う集団的記憶があること。そして、マーシャル諸島が核実験の舞台になったり、大国の放出した二酸化炭素の影響で海面上昇の煽(あお)りを受けたりすることには、東京の電気をつくるために福島が被災することや、ソーラーパネルの設置で地滑りが起きることと同じで、構造的な格差がある点も共通しています。

——災禍の跡を辿ると、その背景にあった構造の共通性も見えてくる。

瀬尾:例えば、東京の人がソーラーパネルと地滑りをめぐる報道をきいてもなかなか自分ごとには感じないけれど、せめてそれが構造的につながっていることは知っていてほしいと思います。だけど、それを「知らなきゃ駄目」と直接語りかけても、みんな生活が大変で余裕がない。そうしたなか、さまざまな土地に似た話が共通してある状況を見せることで、自然とほかの土地に想像が向くようになるといいなと思います。

より逞しく、遠くに届く「語り」とは

——被災地以外に住む「当事者」ではない人のなかには、戸惑いや後ろめたさのため、禍録へのかかわり方に悩む方もいるように思います。そうしたなか、瀬尾さんは以前、そのような戸惑いをもつ人も、禍録を巡るサイクルのどこか「一部」にはかかわることができると話されていた。これは多くの人のハードルを下げる考え方だと感じました。

瀬尾:震災後の東北で、「みやぎ民話の会」という、宮城をはじめとした東北の民話の採訪を行うサークルの方々と知り合いました。そこで知ったのは、民話というのは、「あったること」(ほんとうにあったこと)であるという前提で語られること。これは、ヘビとかキツネとかの話のような、かなりフィクショナルな話でも同じで、そこでは語り手と聞き手が手をつなぎながら、その「あったること」の世界に入っていくんだそうです。

そのとき、「あったること」とは一体何なのか。例えば大昔に、何か絶対に語らねばならない体験をした人がいる。それは洪水や飢饉、継子話(ままこばなし)だったりするかもしれない。それを目撃した人が誰かに伝えなきゃと思って、直接体験していない人に話すとき、相手がショックを受けないように、例え話や笑い話を入れたり、あるいは別の地域のエピソードを入れたりすることもある。そうして、いろんな方法で次の人に渡していくんだと思うんですね。

これはつまり、例えば震災体験を「この震災の話」としてだけ受け継ぐのではなく、間に入る無数の人が「自分の話」として語れる余白がある方が、結果的に逞(たくま)しく、遠くまで届く語りになるということではないか。当事者か否かに関係なく、これは大事と思ったら、自分に引きつけながら次の人に渡す。自分の体験や身体性も入ってよくて、そうして伝わる話の方が、当事者かどうかで精査された話よりも豊かだと思っているんです。

——確かに、一言一句を正確に伝えなければいけないと思うと、そこで語りが止まってしまう可能性もあります。

瀬尾:ハードルが高くて、かかわりたくなくなると思うんですね。もう一つ、これはアートにかかわる話ですが、強烈な体験をしたからそれを表現する資格があるということではなく、誰もが体験したことや感じたこと、考えたことを表現して誰かに渡していいと、シンプルに思います。アーティストだけがそれをやれるわけでも、アーティストが一番できるわけでもない。アーティストは表現を促す人になるのがわりと得意なのかなと思いますが、担い手は誰もがなれるはずだと思っています。

禍録の視点から東京を歩く。「記録」を「表現」に変える

——瀬尾さんと、瀬尾さんが代表を務める「一般社団法人NOOK」は、今春に東京へと拠点を移され、4月からカロクリサイクルの活動をはじめました。これまで東京ではどのような活動を行ってきたのでしょうか?

瀬尾:基本的には、禍録が残された場所を訪れ、災禍がどのように記述されてきたかということをリサーチしています。訪れる場所はさまざまで、5月の初リサーチでは、東京大空襲・戦災資料センターが発行する『戦災資料センターから東京大空襲を歩く』(2005)というガイドブックを頼りに、江東区の妙久寺にある戦災殉難者供養碑や、焼け野原を描く作品を残した俳人・石田波郷の記念館などを回りました。散策後は議論を行い、文章をブログに残しています。おもしろい手法で禍録を残している人と出会ったり、その人と情報交換することもまち歩きの目的です。

——東京水道歴史館や、戦後の版画教育についての展示など、訪問先がユニークですね。夏には、「記録から表現をつくる」というワークショップも行われたそうですね。

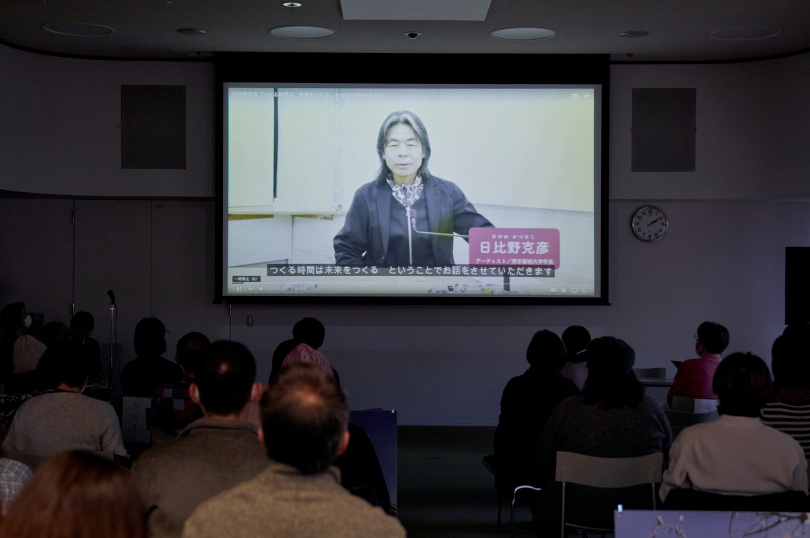

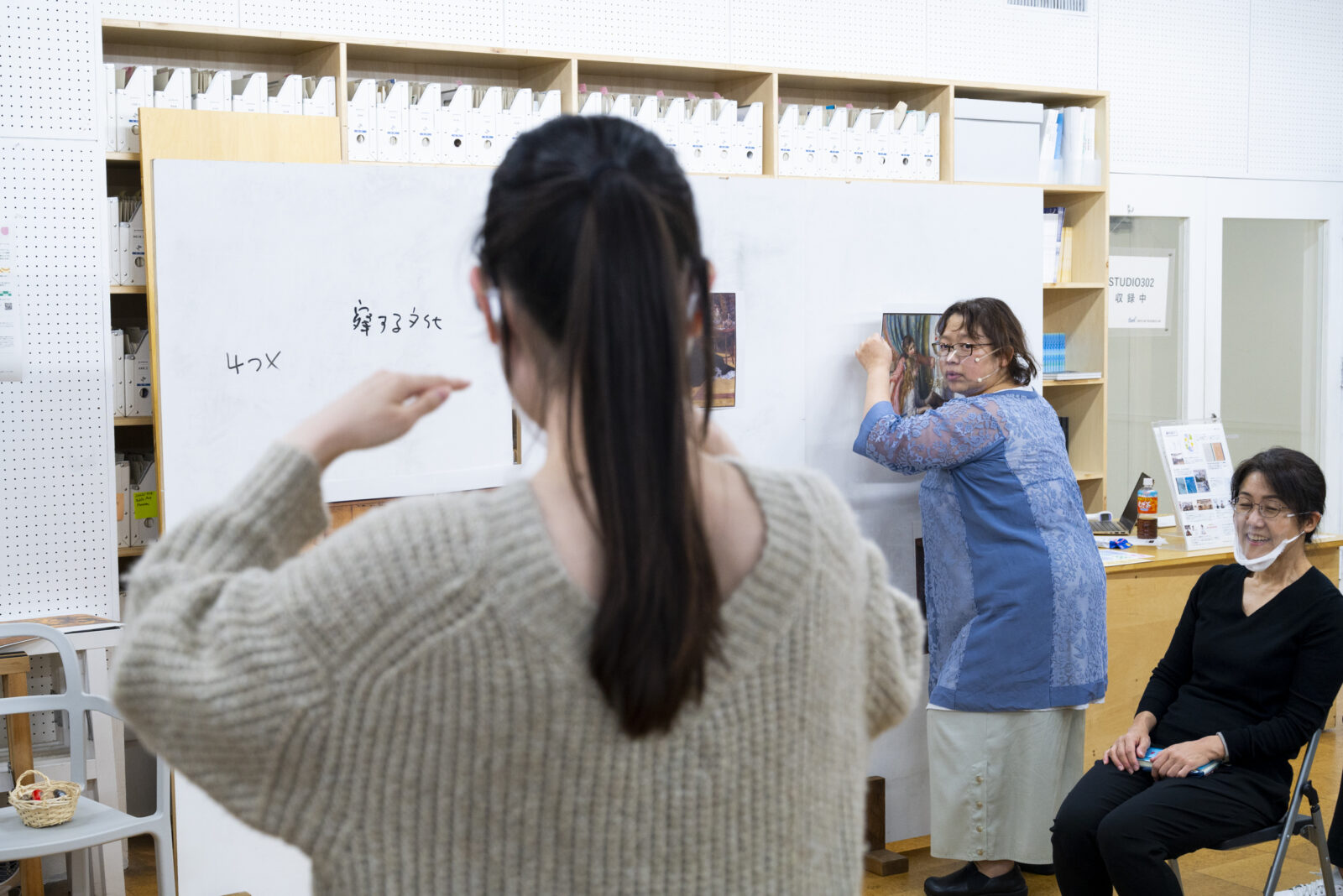

瀬尾:これは、残された記録を見たり、記録を元に表現をしている作家の話をきいたりすることを通して、参加者も記録から自分の「表現」を考えるというもので、全国から十数人が参加してくれました。さきのアーティストの話にもつながりますが、日本では教育の影響もあって表現することのハードルが高い。それを、少し変えたいという思いもあります。

具体的には、参加者同士がペアになってお互いにインタビューをしあい、相手の語りを文章にして朗読してみることからはじめます。そこで、話をきかれることの楽しさや、書いて表現してみることから生まれるコミュニケーションを体験します。その後、自分の記録したい対象を調べ、中間発表とフィードバックを重ねます。最後には、リサーチの過程で出てきた記録物や資料を構成したり、朗読などのパフォーマンスを組み合わせながら、展示空間をつくります。実際アウトプットしてみると、みんな結構自信がつくというか、表現ってこんなハードルが低いんだ、と感じられるし、お互いの表現を見て感想を言い合うのって楽しいんですよね。そのうちの数人は今後も発表を続けようとしていて、コミュニティも生まれていますね。

「カロク・リーディング・クラブ」という企画では、東京と岡山をZoomでつないで同じ記録を見ながら「てつがくカフェ」のやり方で話し合う場をつくりました。岡山県では真備町(まびちょう)の豪雨被害などもあり、異なる災禍を経験した土地の人たちとネットワークづくりをはじめています。

さまざまな背景をもつ人たちのために、自分のために、いろんなことを知っていく

——江東区内に、カロクリサイクルの活動拠点もつくろうとされているとか。

瀬尾:拠点はいま準備中で、そこで何ができるかを考えている段階です。江東区を選んだのは、水害の歴史やリスクがあるからでもあります。そこでどんなことが起きたのか、地域の人とかかわるうえで、まずは共通言語として知っていきたい。ただ、日常生活のなかで地元の災禍のリスクを考えるハードルは高いと思うので、直接、地域の災禍について触れるのではないやり方で、災害に関して考え、過去をひもときながら、これからを想像するような拠点ができないかと最近は考えています。

また、拠点の近くには外国籍の方も多く住んでいます。私たちがこれまで調べてきた各地の災禍のなかには、そうした人たちの故郷で起きた出来事もありますが、それを伝える際、宗教的な背景や生活習慣の違いで考えなければいけないこともある。そうしたことも学びたいと思っています。

——ほかに、これからしたいと考えている活動についてもきかせてください。

瀬尾:私たちができること、得意だと思うことは、やっぱり東北とつなげることだと思います。

先日、「プラス・アーツ」というNPOの東京事務所に話をききに行きました。こちらは、阪神・淡路大震災の経験を出発点に、防災にまつわるノウハウをゲームのように楽しめる教材にして、こどもたちに向けてワークショップを行っている団体です。そこで印象的だったのは、その方たちはずっと東北でも活動をしたいと思っているけれど、知見があるからこそ、いまはまだ行くべきではないと考え、なかなか訪れることができていないということでした。

それに対して、私たちはずっと東北にいたので、東日本大震災から10年が経ち、すでに小学校に通うほとんどの子が震災を体験していないことや、一方で、大人のなかにはまだ傷が癒えていなくて、自分たちで教育をすることがしんどいけど、何かやらなきゃと思っている人がいることも知っている。プラス・アーツの方たちに、「いま東北での活動が求められていると思います」と伝えることができる。そうした、東北とほかの地域のつなぎ役もしていけるのかなと感じています。

——多岐にわたる活動ですね。

瀬尾:そうですね。ただ、それらを自分がコントロールしようという気はなくて。むしろ、先ほどのワークショップの参加者が独自にコミュニティをつくったり、岡山のチームが勝手に動き出したりすることがおもしろいし、楽しい。その方が、私自身の知見も増えるじゃないですか。そうやっていろんなことを知れば、自分もいい物語が書けるかもしれない。

——自分の創作にも跳ね返ってくる。

瀬尾:もちろん。私は慈善事業をやろうとしてるわけではないので、個人的な動機がなければこうした活動はできないです。プロジェクトには、個人の欲望や身体の感覚がちゃんとあるべきだと思うし、それは参加してくれるいろんな人にとってもそうであってほしい。研究をする人もいれば、まちづくりにいかす人も、演劇をつくりたい人もいる。そういう信頼関係のなかで情報を共有しながら励まし合っていけたらいいんじゃないか、と思っています。

日常のなかにある「語り」をきき逃さないためのコミュニティ

——東京は災禍の記憶やリスクをもつまちであると同時に、瀬尾さんにとっては生まれ故郷でもあります。東北での経験を通して自分の足元への意識が変化した部分はありますか?

瀬尾:東京という土地に対してよりも、災禍を経験して、そのことについて考えたり、傷を負ったままの人たちが同時代にも暮らしていることをちゃんと意識しないといけないという気持ちの方が強いかもしれません。

私の祖父は、戦争で南方に行って帰ってきた人でした。私の世代の「あるある」かもしれないですが、二世帯住宅でじいちゃんが家にいて、認知症でもあったので、戦争の話をしはじめると止まらないということがよくありました。それに対して私や家族は、「じいちゃん、もういいよ」という感じで、自分の日常生活から、ある体験や記憶を語らなければいけない人のことを排除してきた感覚があって。確かにみんな忙しいから、なかなか日常的にきくことは難しいですけど、もっときいてあげた方がよかったな、と。これは私にとって原体験的なものなんです。

そんな風に、同時代を生きている人のなかには、語らずにはおれない、語ることを必要としている人たちが実はたくさんいる。それを抑圧している状態が嫌なんです。きいた方がコミュニケーションも楽しいし、継承の機会にもなる。東京って、いろんなパターンで、いたるところにそうした人がいる場所でもあると思います。その人たちが、語れないままになっているのはよくない気がして。

——いまのお話をきいて、確かに禍録のサイクルが生まれていくためには、語る人だけではなくて、それをきく側の姿勢が伴っていなければいけない、と感じました。

瀬尾:被災地域にいて、語ること、あるいは記録するところまで、ただでさえ大変な状況にある当事者にやらせていていいのだろうかと感じてきました。当事者じゃない人は、それをやる役回りなんだよって、思うというか。

——せめてきこうよ、と。

瀬尾:そう。せめてきいたり、相づちを打ったり、横にいたりしようと。私はそれを家族というコミュニティのなかではやれなかった。だけど、それぞれ事情があるなかで、聞き手は必ずしも当事者に近い人だけではなくていいのかもしれない。聞き手を増やしていくことで、いろんな人が他者の話を持ち回りできいてもいい。私は祖父に話をきけなかった分、それに近い体験をもつ人の話をききたいと思うし、そうしたサイクルが生まれたらいいなという思いもあります。

——災禍の経験をもつ人は、常に既に日常のなかにいる。そうした人とどのように生き、そこから何を学ぶのか。そうした「災間の想像力」や、日常的なきく力をみんなで共有するプロジェクトでもあるのですね。

瀬尾:災禍の体験者には、さまざまな事情や感情から語ることを躊躇する人もいます。辛くて話すことができないとか、もっと大変な思いをした人がいるから語る資格がないといった心理的な側面のほかに、聞き手が不在であることもよくある。そうしたとき、家族や村の人には話せないけど、外から来た人にならば話せる場合もあると思うんですね。あるいは、「なんか寂しい」といった自分でも整理がついていない抽象的な感情も、きく側の姿勢次第では話すことができるはず。

先ほど話したワークショップの参加者とは、そうした姿勢を共有できた気がしていて。例えば自分の住む郊外の歴史や、通学路にある戦争の痕跡のような、それこそ日常的には周囲の人に耳を傾けてもらえない話を、みんなで調べて、話し合っている。すると、このコミュニティではきいてもらえると感じて、それがまた、記録や表現をはじめる動機になる。同じ感性をもつ聞き手が集まることには、そうした価値もあると感じています。

Profile

瀬尾夏美(せお・なつみ)

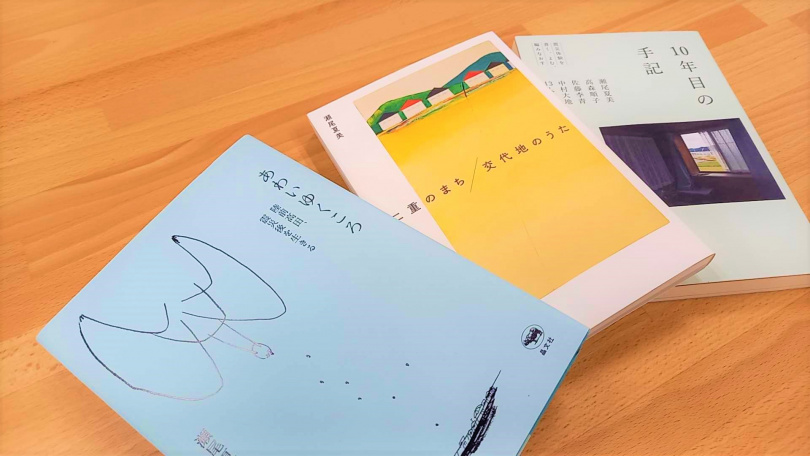

アーティスト/一般社団法人NOOK

1988年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。土地の人びとの言葉と風景の記録を考えながら、絵や文章をつくる。2012年より、映像作家の小森はるかとともに岩手県陸前高田市に拠点を移す。2015年、仙台市で一般社団法人NOOKを立ち上げる。主な展覧会に「ヨコハマトリエンナーレ2017」、「第12回恵比寿映像祭」など。最新の映画作品に「二重のまち/交代地のうたを編む」(小森はるか+瀬尾夏美)。著書に、『あわいゆくころ――陸前高田、震災後を生きる』(晶文社、2019年)、『二重のまち/交代地のうた』(書肆侃侃房、2021年)。

「カロクリサイクル」

被災を経験した土地に蓄積されてきた記録物(禍録)や、防災やレジリエンスにかかわる知識や表現の技術、課題等を広く共有するプロジェクト。災間期をともに生き、次なる災禍に備え、災後も活用できるネットワークの形成を目指す。

https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/creation/hubs/karoku-recycle/52796/