アートプロジェクトの輪郭を掴む

アートプロジェクトとは、どんなものを指すのだろう?

アートプロジェクトには、どんな事例や議論があるのか?

そんな疑問を抱いたら、まずは『日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年』がおすすめです。

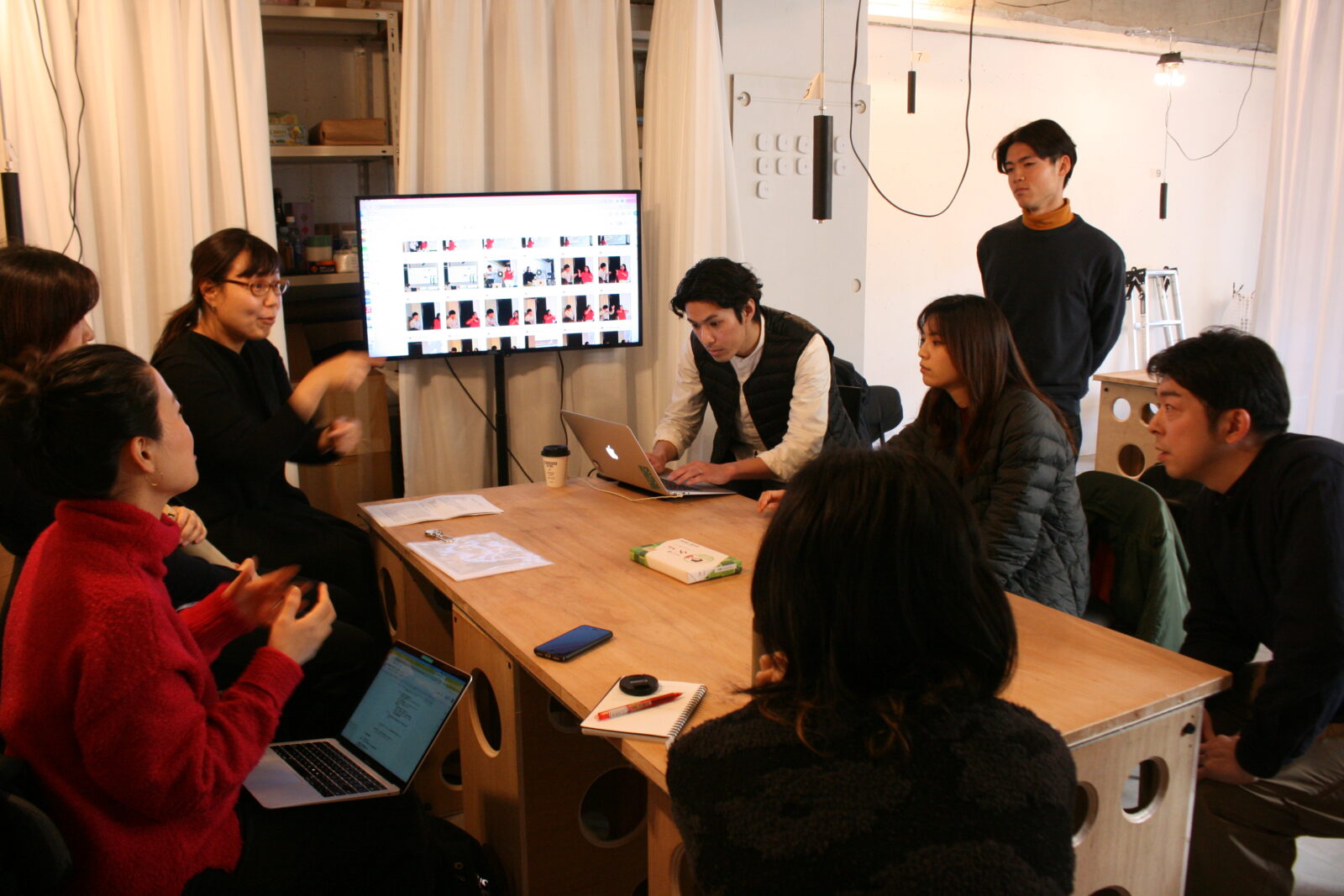

本書の刊行準備をはじめた2010年当時、アートプロジェクトの全貌について語った書籍は、ほとんどありませんでした。そのため、東京藝術大学教授の熊倉純子さんを中心とした「アートプロジェクト研究会」が各地の実践者や研究者など21名と3年かけて議論を重ねました。

大きな特徴は、アートプロジェクトの歴史をたどり、定義を試みたことにあります。本書の冒頭では、アートプロジェクトを次のように説明しています。

アートプロジェクトとは、現代美術を中心に、1990年代以降日本各地で展開されている共創的芸術活動。作品展示にとどまらず、同時代の社会の中に入りこんで、個別の社会的事象と関わりながら展開される。既存の回路とは異なる接続/接触のきっかけとなることで、新たな芸術的/社会的文脈を創出する活動といえる。

①制作のプロセスを重視し、積極的に開示

②プロジェクトが実施される場やその社会的状況に応じた活動を行う、社会的な文脈としてのサイト・スペシフィック

③さまざまな波及効果を期待する、継続的な展開

④さまざまな属性の人びとが関わるコラボレーションと、それを誘発するコミュニケーション

⑤芸術以外の社会分野への関心や働きかけ

などの特徴を持つ。

その活動は、美術家たちが廃校・廃屋などで行う展覧会や拠点づくり、野外/まちなかでの作品展示や公演を行う芸術祭、コミュニティの課題を解決するための社会実験的な活動など、幅広い形で現れるものを指すようになりつつある。

この定義からは、アートプロジェクトの現場では、さまざまな属性をもった人たちが、まちなかのあらゆる場所を使い、社会の多様な分野とのアートを介した接点づくりをしている姿が思い描けるかと思います。

本書は、アートプロジェクトの定義や歴史の振り返りからはじまり、ケーススタディとして大学、オルタナティブな場、美術館、まちづくり、スタッフ、社会、企業、アーティスト、⒊11以降の動きといった切り口での議論を収録しています。もくじを眺めるだけでも、その活動の広がりに触れることができます。まずは気になるトピックから、拾い読みをしてみるのもいいかもしれません。

本書の内容をもとにした書籍に熊倉純子監修『アートプロジェクト 芸術と共創する社会』(水曜社、2014年)がある。

『日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年』の発刊後には、その続編として『続・日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年(前編)』と『続・日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年(後編)』の2冊があります。前著と同じトピックを、異なるゲストとともに議論を深めたものです。

この3冊を読めば、アートプロジェクトの輪郭が掴めてくるはずでしょう。ただし、内容が充実している分だけ、量も多いのが難点。まずは議論の全体像を確認しておきたい場合は、要約版を収録した『「日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年」補遺』が役立ちます。

熊倉純子さんの書き下ろし「アートプロジェクトの美的・社会的価値についての考察」、戦後日本の芸術活動を専門とするジャスティン・ジェスティさんの特別寄稿「アートプロジェクト:日本の現代アートにおける新たな公共性の文脈」も収録。これらの論考からは、現代アートの議論におけるアートプロジェクトの論点や、国際的な潮流のなかでの位置づけを確認することができます。

本書には英語版『An Overview of Art Projects in Japan: A Society That Co-Creates with Art』がある。

実践者から見たアートプロジェクト

実践者は、アートプロジェクトをどう捉えているのでしょうか?

『アートプロジェクトの0123』はArt Center Ongoingの小川希さんの講座を書籍化したものです。0123は「オイッチニーサン」と読みます。アートプロジェクトの運営の準備運動をするための入門書としてつくられたものです。

「まず、アートのプロジェクトなのだから、アートそれ自体の歴史を知らなければお話になりません」。そんな小川さんの言葉に導かれ、第一章は「アートの歴史・アートの概念を学ぶ」ことからはじまります。コンセプチュアル・アートの登場から、映像や絵画表現の現在までの変化といった現代美術の流れや、作品と結びついた社会的なトピックの解説を収録。そして、第二章では、現在活躍するアーティストの作品も紹介されています。

第三章では「文章力」と「コーディネート力」をテーマとしたゲストレクチャーの様子が収録されています。アートプロジェクトの実践において「欠かすことのできないスキル」として「アートを言葉で綴ること」「アートで場を紡ぐこと」のノウハウを学ぶことができます。

第四章は、ディレクター3人の体験談です。そのなかで数々のアートプロジェクトを手掛けたP3 art and environmentの芹沢高志さんはアートプロジェクトを「たった一人ではできない」ものと語っています。これは小川さんが本書の冒頭で「共に走る隣人の声に耳を傾ける姿勢を身につけましょう」と語りかけていることとつながっています。アートプロジェクトにおいては、その運営においても、さまざまな分野や属性の人たちと「ともに」つくり上げていくことが求められていることがわかります。

「0123」の続編「アートプロジェクトで789(なやむ)」は『アートプロジェクトの悩み—現場のプロたちはいつも何に直面しているのか』(フィルムアート社、2016年)として刊行された。

小川さんは、中央線沿線を舞台とした「TERATOTERA」のディレクターを務めていました。TERATOTERAは、ボランティアスタッフ「テラッコ/TERACCO」を中心として、プロジェクトを展開したことが特徴でした。10年間の活動をまとめた記録集『TERATOTERA 2010→2020』の副題は「ボランティアが創ったアートプロジェクト」。プロジェクトの記録だけでなく、多数のテラッコの言葉を収録することで、本書を通して躍動感あふれるテラッコたちの動きを知ることができます。さまざまな人たちがかかわるアートプロジェクトにおいて、メンバー同士が、それぞれの役割を超えたフラットな関係を築くことが醍醐味であることがわかることでしょう。

アーティストは、どのようにアートプロジェクトを捉えているのでしょうか?

『「思索雑感/Image Trash」2004-2015ー校正用ノート』は、美術家の藤浩志さんが書き留めてきたブログ記事を一冊にまとめた本です。藤さんは各地のアートプロジェクトにアーティストとして参加していますが、自らも含めて表現活動をするときの関心が「70年代『平面と立体」→80年代『空間」→90年代『場」→00年『システム」」と移り変わってきたのではないかということを指摘しています。

僕が大学に入学した70年代後半はまだ「立体と平面」や「具象と抽象」の問題をいじる先輩たちが多く、その問題から「空間」の問題へと興味が移行しつつある時期だったような気がする。

80年代インスタレーション作家が多発し、僕もインスタレーション作家というレッテルを貼られ、それから逃れようともがいた時期もあった。

そのうち、「空間」をいじる延長で「場」の問題が輸入される。それが90年前後。

どちらかというと僕自身も、「場と空間」の認識に翻弄され、違和感に向き合いながら、極めてまじめに動いた結果、見えてきたのが地域社会の「システム」の問題。

同時にコンピュータとインターネットの普及により、OSという概念を含むシステムという考え方が急激に変化したのも90年代半ばで、いろいろなあり方が急激に変化していった時期と重なる……。

僕自身、地域に内在するシステムに関わる表現に興味を持ち始めたのが95、96年ごろであるが、2000年あたりから、「場」というよりは「システムや仕組み」をいじり、地域社会に介入しようとするタイプの表現が見えるようになってきたと思っている。

「056 70年代「平面と立体」→80年代「空間」→90年代「場」→00年「システム」……とか?─ 2009-12-19─23:06」

ここまで見てきたようなアートプロジェクトのありかたと重なっていることがわかると思います。藤さんは、不要になったおもちゃを使ってこどもたちが主体的に遊びをつくる仕組みである「かえっこ/kaekko」を考案するなど、さまざまな人たちが活動を生み出す「OS」づくりを行っています。こうしたアーティストの表現の変化からも、アートプロジェクトが現在の姿になった経緯を見ることができます。

2022年以降の最新の動向に触れる

さて、ここまで読めば、アートプロジェクトがどんなものであるかが掴めてきたのではないでしょうか?

2022年に公開した動画シリーズ「アートプロジェクトと社会を紐解く5つの視点」と「ケーススタディ・ファイル」では、最新のアートプロジェクトについての議論や事例を知ることができます。ぜひ、こちらもご覧になってみてください。