2011年以降に生まれたアートプロジェクトと、それらを取り巻く社会状況を振り返りながら、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ「新たな航路を切り開く」では、P3 art and environment統括ディレクターの芹沢高志さんをナビゲーターとして、この10年間の動きを俯瞰する映像プログラムや年表制作のほか、ゼミ形式の演習を実施しています。

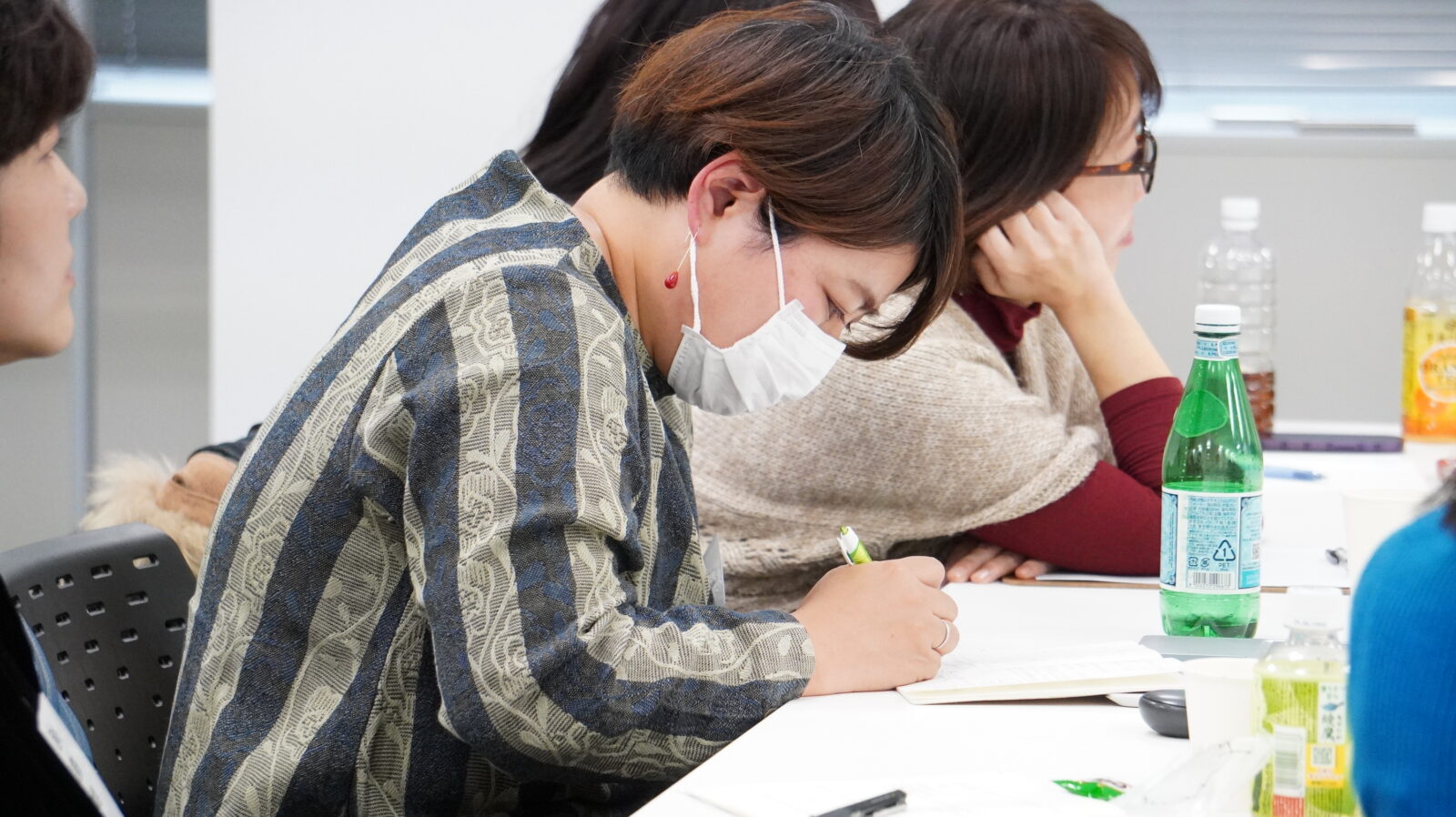

演習「自分のアートプロジェクトをつくる」は、アートプロジェクトを立ち上げたい方やディレクションに関心のある方を対象とするもので、2023年度は9月末から翌年1月末までの約4ヶ月にわたって実施しました。

この演習の様子を、3つの記事でレポートします。

演習では、受講生それぞれがまず自分の中の問いをつかまえ、それをどのようにアートプロジェクトとして形にしていくのかを考えていきます。そのために、受講生同士のディスカッションやナビゲーターによる講義のほか、3名(組)のゲストを招き、ゲストによるトークとその後のディスカッションの回を設けています。

今年度のゲストは、嘉原妙さん(アートマネージャー/アートディレクター)、尾中俊介さん(グラフィックデザイナー/詩人)、小田香さん(映画作家)の3名。

それぞれのゲスト回を紹介します。

嘉原妙さん(アートマネージャー/アートディレクター)

10月28日(土)、第3回は、ゲストにアートマネージャー/アートディレクターの嘉原妙さんをお招きしました。嘉原さんはこの演習のマネージャーでもありますが、今回は“「時の海 – 東北」プロジェクト”のディレクターとして登壇していただきました。

演習では、「自分のアートプロジェクトをつくる」ことに軸を置いています。しかし、アートプロジェクトに関わる人が全員、「自分が」やりたいプロジェクトを一から企画運営しているわけではありません。アーティストが目指す風景を共に眺め、実現に向け奔走するかたちもあります。

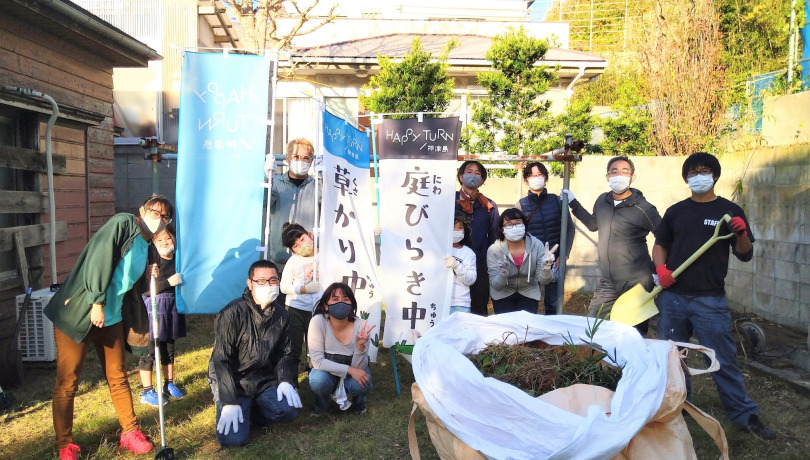

「時の海 – 東北」プロジェクトはデジタルカウンターを用いた作品で知られる宮島達男さんが、東日本大震災の犠牲者への鎮魂と記憶の継承をテーマに立ち上げたアートプロジェクトです。これからの未来をともにつくることを願い、ワークショップを通じて3,000人の参加者を集めつつ、東北の海が見える場所へ作品を恒久設置するために、候補となる設置場所のリサーチや交渉なども行いながら、プロジェクトを進めています。かなり壮大なプロジェクトですが、嘉原さんはプロジェクトのビジョンをしっかりと見据えながら、進捗状況に合わせて今やるべきことは何か、次にどういう動きが必要なのかを常に考えながら、進められている様子が伝わりました。

嘉原さんのお話を伺っていると、ご自身がさまざまな立ち位置でアートプロジェクトに関わってきたことが、現在に至る柔軟な思考・行動に繋がっていることが見えてきました。たとえば、「国東半島芸術祭」の立ち上げからスタッフとして従事したNPO法人BEPPU PROJECT(大分県別府市)では、アーティスト・イン・レジデンスを経て作品を制作・恒久設置・維持するプロセスに伴走しました。独自の地形から育まれた文化を背景にした芸術祭のプロセスの中で、地域の人々が刺激を受けて自ら創作を始めたり、芸術祭を訪れた観光客をもてなしてくれたり、作品についても自分事のように話してくれたりと、アーティストやアートに出会うことで変化していく姿に触れたことが語られました。

アーツカウンシル東京では、NPO法人に伴走・支援する東京アートポイント計画のプログラムオフィサーを担当。数々のアートプロジェクトに寄り添い、言語化・仕組みづくりを中心とした業務に従事しました。その中で、より大きな視点・距離からプロジェクトを捉えることができるようになっていったそうです。

また、在職中にパンデミックを経験。人と直接会うことに大きな制限がある中で、Zoomなどを活用しながらプロジェクトを進めるための手立てを考えていきました。その前後で、芸術文化を用いた被災地支援事業や、ろう文化に触れる手話講座にも携わりましたが、「時の海 – 東北」プロジェクトでも、オンラインでのワークショップの実施や、手話通訳付きのワークショップの開催などに経験が生かされています。現在進行中のアートプロジェクトだからこその、嘉原さんが手を動かし、試行錯誤しながら出来事が反映されていく様子が大変リアルで、刺激的な回となりました。

受講生からは、プロジェクトをつづけていくことへの不安や向き合い方、その土地に住まう人々との関わり方や距離感などについての質問が飛びました。すべてを一人きりで背負い込むのではなく、仲間と呼べるチームで共有し合い、遠回りしながらもそれぞれの立場から、同じ「見たい景色」に向かっていく姿に励まされた様子でした。

尾中俊介さん(グラフィックデザイナー/詩人)

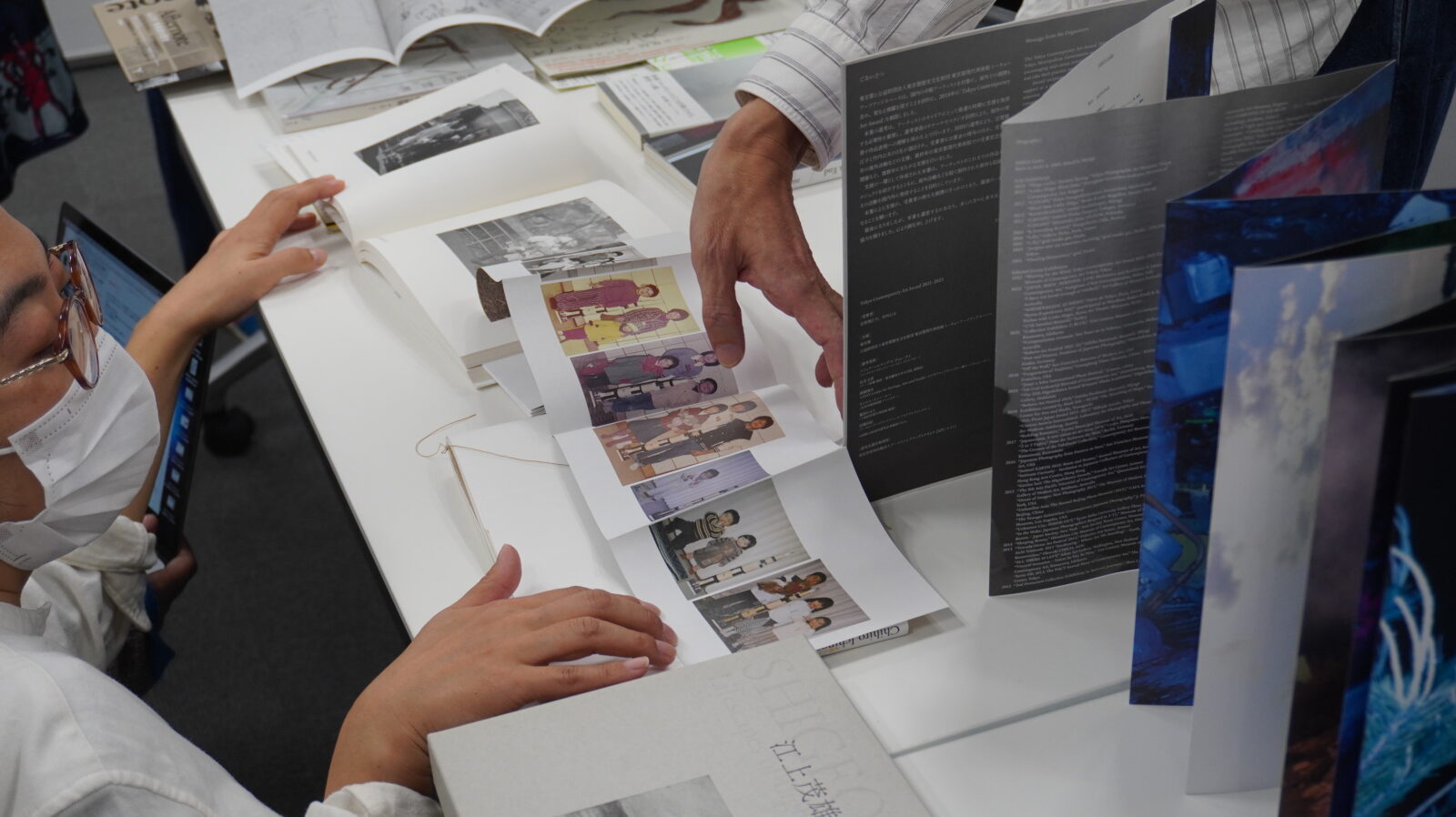

11月11日(土)、第4回では、ゲストにグラフィックデザイナーであり詩人の尾中俊介さんをお招きしました。尾中さんは、デザイン事務所「Calamari inc.」として、福岡を拠点に、美術、音楽、映画をはじめとする芸術領域で、主に印刷物など数々のデザインを手がけられています。会場には、これまで尾中さんが手がけてきた展覧会のチラシや書籍も多数並べられ、受講生と共に実物を手に取りながら、どういった意図で制作されたのものか、どのようなデザインの工夫がなされているのかなどを丁寧に話されました。

例えば、『みえないものとの対話 Dialogue with Something Invisible 久門剛史|ラファエル・ローゼンダール|谷口暁彦|渡邉朋也』(2015年、三菱地所アルティアム)のチラシは、4種類の表紙デザインのチラシがあり、それらを繋ぎ合わせることで1枚のポスターになったり、チラシの真ん中に縁取られている箇所には入場チケットがぴったり収まるようにデザインされているなど、展覧会の情報を伝えるための広報物というよりは、展覧会の一部になるようなデザインが印象的でした。ほかにも、遠藤水城著『陸の果て、自己への配慮』の書籍デザインでは、表紙の黒い紙に白色のインクを何層にも重ね合わせ、そのインクが乾燥することで生まれる剥離を表紙の一部として取り込むようなデザインであったりと、尾中さんの仕事の中にある繊細さや、長い時間を経て気づきが生まれるような仕掛けや眼差しに、受講生一同から感嘆の声があがりました。

グラフィックデザインの仕事には、さまざまな制約がつきものです。クライアントの意向や予算などを踏まえ、ページ数の調整や印刷の方法などを含めて数多くの調整が必要となります。もちろん潤沢な予算や時間のあるベストな条件が良いに決まっているけれど、制約があるからこそ、新たな編集方法や制作方法が生まれるのだと尾中さんは言います。またその方法に至るまでの思考、言語化される前の思考そのものを制作チームで共有することが有意義なのだと。さらに、その試行錯誤の痕跡や方法をオープンソースとして見えるようにしたいのだと話されました。

そうした尾中さんのものづくりに対し、受講生からは見えないところに時間をかけて仕掛け、静かに待ち伏せされている感じがするという感想が。実は受講生のなかには尾中さんがデザインした書籍を持っている人もおり、たまたま引越しの作業中に本が倒れて表紙のカバーがめくれたことで、その裏側のデザインに初めて気づいたこと。それをきっかけに、書籍の表紙の裏側を意識するようになったというエピソードの共有もありました。

尾中さんがものづくりにおいて重視しているのは、「平等な関係性であるか」ということ。受発注の関係では、実は権力構造が生まれやすかったりします。だからこそ、ものづくりの以前に、フラットな関係性を目指していたいのだと語られました。

最も印象的だったのは、「知らないこと、わからないことを表明してつくる」という、倫理観についての言葉です。いかに自分自身の認知や理解に対して懐疑的であれるか、そして、ものごとに対して真摯に向き合い応答すること、その一つの方法として新しい仕組みをものづくりを通して探求しつづけている尾中さんの姿勢に、背筋が伸びる思いだった受講生も多かったはずです。

小田香さん(映画作家)

12月16日(土)、第6回では、ゲストに映画作家の小田香さんをお招きしました。

ボスニアの炭鉱で撮影を行い、地下坑道の中での仕事にカメラを向けた作品『鉱 -ARAGANE』や、メキシコのユカタン半島北部に点在する洞窟内の泉を撮影し制作した長編映画『セノーテ』など、普段は人の立ち入ることのできない不可視の空間を撮影してきた小田さんは、現在制作中の『Underground』でも、さまざまな地下空間を撮影しています。なぜ地下を撮りつづけるのか?と尋ねられることも多いそうなのですが、小田さんは「わからないから潜りつづけようと思った」と語ります。

小田さんの最初期の作品は、自身が性的少数者であると家族に告白した時のことを、家族や友人の助けを借りて、あらためてドキュメンタリーのように撮影した作品『ノイズが言うには』でした。それは自分の中に鳴っていたノイズを見つめつつ、当時自分の告白を受け止められなかった母や父の姿を、映画内映画という形をとることでフィクション化し作品としたものでしたが、後年、小田さんはその時のことを振り返り、なぜあんな残酷なことができたのかと、『あの優しさへ』という作品を制作しています。その時にカメラの暴力性についてもあらためて意識し、その上で「自分がまた間違わないとは限らないが、映画をつづけていこうと思った」のだそうです。

この日の演習では、その最初期の作品のエピソードや、映画監督、タル・ベーラによる学校「FILM FACTORY」でのこと、『あの優しさへ』を制作したときの考えや、近年さまざまな作り手たちとチームで制作することの面白さなど、幅広く語られました。また受講生とのディスカッションの中で、監督としての態度や、被写体との関係性、自身の映像言語についてなど、話がぐっと深まっていきました。

この中で見えてきたことは、小田さんが常に自身と向き合い、カメラを通して形にし、また形になったものと対話をしながら、一つひとつの事に嘘をつかず、進んできたことです。わからないから撮りつづけることについて、「知らないものを見るときって、よく見るじゃないですか」とあっけらかんと答える小田さんは、「撮影を重ねていくことで、自分が本当に何を見ているのかがわかっていく」と話します。「撮影者がどういうことを考えて撮っているのかは、イメージ(映像)に出る」し、ドキュメンタリーにおいても「撮影者と被写体との関係性がイメージに反映される。真実といえるのはその関係性だけかもしれない」と語る小田さん。だからこそ、対象をまっすぐに見て、見えてきたものを受け止め、共犯関係を結びながら、一つひとつ進んできたのだと感じました。

この前の回の「中間発表」で、自分の構想しているアートプロジェクトについてプレゼンをし、議論を重ねていた受講生たち。各自が自分の中の問いと向き合いながら、これからどのように取り組んでいくのか、どのような方法があるのかを具体的にしつつあるタイミングだったこともあり、それぞれが小田さんの話から背中を押されたり、勇気づけられたりしていたようです。

演習はどの日程も13時から17時半まで、4時間半の時間枠で行われました。

昨今ほとんどのトークイベントが、1時間半から、長くても2時間の枠で開催されることを考えると、演習は4時間半も時間があるの!?と思われるかもしれません。しかしどの回も、受講生の質問やそれに対してのゲストによるコメント、それらをもとにまた対話が広がり、これまで語ったことのないようなエピソードが出たり、対話の中からゲスト自身もいままで気づいていなかったことに気づかされたりと、いずれも、互いの思考を深め合うような対話がつづき、さまざまな発見のある回となっていました。

教えられてただ受け取るのではなく、受講生それぞれが自分にひきつけ、腹の中にある言葉を用いて話を聞くからこそ出てくる言葉があり、それを受け止めるからこそ返ってくるものがある、そんな対話の力を感じさせられる時間でした。