「めとてラボ」の名前の由来は、「目」と「手」。2022年度からはじまったこのプロジェクトでは、視覚言語である「手話」を通じて育まれてきた独自の「文化」を見つめ直し、それらを巡る言葉や視点を豊かに耕しながら、コミュニケーションの新しいあり方を開発していく場づくりが目指されています。

ろう者が自然体で自分を表現できる空間、コミュニティのあり方とはどのようなものか? ろう者と聴者が手話通訳を介して対話するとき、両者の間にはどのようなことが起きているのか?

手話を第一言語とするろう者や、ろう者の両親をもつCODA(コーダ)、聴者が協働して展開するめとてラボでは、国内外のろう文化にかかわる事例のリサーチや、異なる身体をもつ他者との交流などを通じて、こうした問いや視点を一つひとつ深め、蓄積しています。そこにあるのは、多くの人が普段は何気なく行う「コミュニケーション」というものへの問い直しであり、自身の言語観が揺らぐような創造的な体験です。

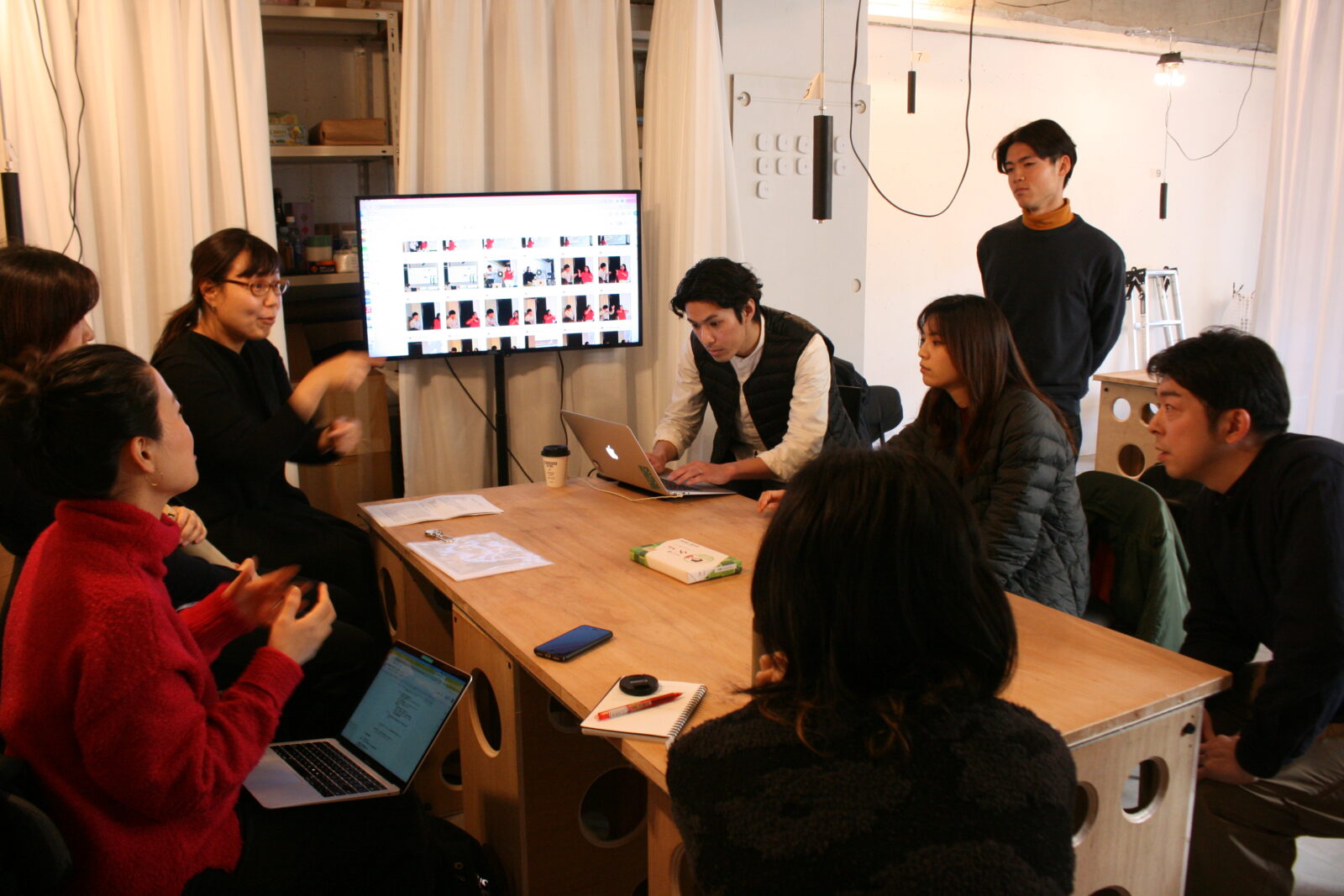

今回はそんなめとてラボのはじまりや取り組みについて、メンバーの岩泉穂さん、南雲麻衣さん、根本和徳さん、嘉原妙さん、和田夏実さん、相談役で映画作家の牧原依里さんにお話をききました。インタビューは岩田真有美さん、小松智美さんの手話通訳を介してZoomで行いました。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏 *7、8、9枚目以外/撮影時手話通訳:川口千佳、小松智美)

「コミュニケーション」について、手前の手前から考える

——めとてラボのはじまりについてきかせてください。

和田: 2020年に、アーツカウンシル東京のTokyo Art Research Lab(以下、TARL)で「共在する身体と思考を巡って」 というプログラムを行いました。これは、今日も参加されているパフォーマーの南雲さん、写真家の加藤甫(はじめ)さん、インタープリター(通訳者)のわたしの3人ではじめたもので、異なるコミュニケーション方法や身体性をもつ人たちの間で、「伝える」ということについてあらためて実験的に考えてみようとする場でした。

お互いの違いをふまえながら、いかに他者の考えや言いたいことに寄り添い、出会うことができるのか。「伝える」という当たり前にも思えることをふたたび「発明」してみようとする関心がそこにはありました。メンバーは以前からこうしたコミュニケーションへの興味を抱いていましたが、プログラムを経て、文化事業としてこのテーマに取り組むことへの可能性を感じるようになりました。

インタープリターの和田夏実さん。 南雲: TARLのプログラムはちょうどコロナ禍と重なり、対面での実施ができなくなってしまったんです。でも、これが結果的にはよかった。聴者とろう者というわかりやすい違いにとどまらず、ろう者のなかにも聴者のなかにも、さらに個別の身体による違いがあるのではないか。対面できない不自由な状況のなか、そうした視点を深めることができたんです。

一方、そこでは手話通訳の問題も起こりました。わたしの会話の手段は手話ですが、話題がアートなどの場合、手話の表現は抽象的になりがちです。現場には2人の手話通訳者の方もいましたが、ものの捉え方が異なるなか、お互いのなかのイメージを伝え合うことが難しかったんですよね。そうした点も、「伝える」ことについて考えてみたいと思っている動機です。

パフォーマーでアーティストの南雲麻衣さん。 和田: 「通訳」という次元の問題もありつつ、手話や日本語といった同じ言語を使う人同士でも、例えば文字や音声だけでつながってみたり、紐でつながってみたり、普段は絶対にしない出会い方をすると、相手の「その人らしさ」がまた違うかたちで見えてきて魅力的に感じることもあります。2021年のプログラム「わたしの、あなたの、関わりをほぐす」 では、そうしたブワッと現れるその人らしさをそのままかたちづくる方法について、ゲストも交えてみんなで考えました。

そうしたなか、コミュニケーションの手前で一人ひとりが満ち足りていくこと、自分自身のなかにある言葉の豊かさや文化を大切にできる場所がまずあることがすごく重要だという思いが強くなっていきました。こうした場づくりが、東京アートポイント計画のなかならばできるかもしれない。それで、以前からご一緒させていただいた方たちに声をかけたのが、めとてラボのはじまりでした。

——いまのお話にあった、人それぞれのなかにある「言葉の豊かさ」や「文化」ということについてもう少しおききできますか?

根本: 福島県に住んでいる根本といいます。デフファミリー(全員がろう者の家族)で育ちました。わたしからいまのお話について、ろう者としてのイメージを伝えてみます。例えば聴者は音をききますよね。音声言語を通して、口で話す。その言葉は時間を伴って発話され、それが線のようにつながって次第に意味を成していく感じだと思います。

それに対して手話は、この手のかたちや動きにもう「結果」があるのです。そして、その後の対話を通して、会話の意味がつくり上げられていくイメージがあります。手話と音声言語では対話の流れがそもそも違うんですね。さらに、手話のような表現として表に見えている部分だけではなく、内にある感覚の違いもあります。そうしたことが個人の「文化」で、そのつながり方を考えてみることがめとてラボで探究していることなんです。

——手話に馴染みがない人のなかには、手話を音声言語の代わりの言語と捉えている人もいるかもしれません。しかし、日本語と英語の言語構造が違うように、手話も独自の構造をもった一つの言語であり、そこには特有の「文化」があるということですね。

和田: そうですね。ただ、そうした「文化」は社会であまり知られていません。 わたしたちは、さまざまな他者が出会うことをプロジェクトの大事なテーマにしていますが、だからこそまずは、手話のなかで積み重ねられてきたものを残したり、それをしっかり考えたりする場所の開発が大切なんじゃないか、と考えています。

ろう者と聴者が一緒に視点を深める場づくり

——メンバーのみなさんは、それぞれどのような思いでめとてラボに参加されたのでしょうか?

岩泉: めとてラボで事務局を担当している岩泉です。わたしは東京に住んでいて、根本さんと同じくデフファミリーです。まだ入りたてですが、このメンバーとだったらいろんなことができるんじゃないか、気づきがあるんじゃないかと思って参加しました。

あと、わたしは手話通訳者のことを「常にそこにいる人」で、それが自然だと感じていたんです。だけど、自分で初めて手話通訳を依頼してみたことで、そこにはいろいろな準備や背景があることを知りました。手話通訳者がいて当たり前ではなくて、手話通訳者がいる環境の整備について考えてみたいと思ったことも参加した動機です。

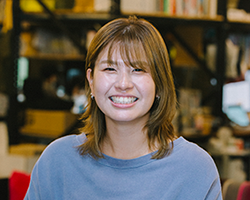

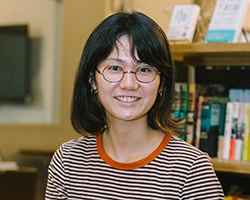

めとてラボの事務局を担当する岩泉穂さん。 根本: わたしは、ろう者と聴者が一緒に何かを蓄積していく場がもっとつくれたらいいなと思っています。いまの社会にはそうした場がないですよね。それぞれが別々の方向に行くのではなくて、お互いの違いを知りながら、何が通じて何が通じないのか、一緒に話すにはどうしたらいのか、そういう実験をめとてラボでできたらいいなと思っています。

これは個人的な感じ方ですが、自分には「身体=答え」という感覚があります。例えば音声が文字化されたものをあとから読むと、話者の気持ちがわからない。そうではなく、実際の身体を前にして対話すると、その人の気持ちや言いたいことを感じる、そうした蓄積が重要で、そこから共感や理解が広がる気がします。その辺りの感覚の共有がうまくできたらいいなと思います。

南雲: 「場」という意味では、ろう者の団体そのものは、以前からこどもや高齢者向けのものまで含めてたくさんあるんですよね。それに対してめとてラボの特徴は、「既存の場を見つめ直すための場をつくる」という点にあると考えています。つまり、何らかの目的でつくられた場をリサーチするための場である、という点がユニークだと思っています。

——その「場」とは、空間的な意味も、コミュニティという意味も含みますか?

南雲: 仰るとおりです。いろいろなものが入っています。

牧原: めとてラボの相談役の牧原です。わたしは、いつもは「異言語Lab.(ラボ)」という団体で活動しています。これは手話を使う人、音声を使う人が一緒に謎を解く、謎解きゲームを開発している団体です。いままで手話を知らなかった聴者が、謎解きを通して手話のおもしろさやろう者の身体性に気づく、そしてろう者自身がエンパワーメントを得ていくことに可能性があると考えています。

異言語Lab.とめとてラボには似ている部分もありますが、異言語Lab.はゲームを通して実践していくエンタメ寄りなんですね。それに対して、めとてラボは、「なぜ、これはこうなっているのだろう」ということをみんなで一緒に対話を重ねながら考えていく、そういう場だと思います。

こうした対話に、もしかしたらろう者は慣れていないかもしれません。聴者にはいろんな対話の場がありますが、ろう者の場合、手話が言語として認められず、口話を強要され、手話を主張できなかった時代が長く続きました。そして聴者の環世界が正しいという目線のもと育てられたろう者も数多くいらっしゃいます。そのため、手話の身体性や文化的な視点はまだまだ未開拓なところがあります。いまは言語の面にフォーカスされていますが、手話の身体性や文化的な視点に関してこれから注目されていくのではと思っています。そうした視点を、対話を重ね、「言語を超えた非言語」もどんどん取り入れながら、ろう者も聴者も一緒に考えていけるとおもしろいのかなと思います。

映画作家でめとてラボ相談役の牧原依里さん。 和田: 従来はどうしても集まる人数や場所の問題から、ろう者が「マイノリティ」となる状況が起きていました。しかし、そのマイノリティのなかに、自然と蓄積されてきたものがあるわけですよね。それを今度は みんなで一緒に「これは何だろう」と考えてみる。

例えば、ろう者が過ごしやすく設計された空間を「デフスペース」と言うそうです。そこでは手話のために視線が合わせやすくなっていたり、照明を点けたり消したりして誰かを呼べるようになっていたりします。こうした空間はろう者にとって「ホーム」ですが、一方で、社会のなかでは、これまでろう者はずっと「アウェー」で戦ってきたところがありました。それに対して、めとてラボではあらためて社会のなかに「ホーム」をつくるような活動をしたいと考えています。

嘉原: わたしは2022年の春までアーツカウンシル東京に勤めていて、長年、アートプロジェクトの現場にアートマネージャーとして携わってきました。そうしたなか、めとてラボでわたしが学びたい、掴み取りたいと考えているのは、違う言葉を使う者同士がいかにイメージのズレを重ねていきながら、一緒に見たい風景を見ていけるのか、ということです。

使う言語や会話のテンポの違いによるイメージのズレは、同じ言語を使う話者同士であっても起こります。特にアートプロジェクトのような、抽象的なビジョンを共有する必要がある活動では、その擦り合わせが難しいことも多い。またコロナ禍以降は、自分が蓄積したマネジメントの知識や経験に限界を感じることも増えました。そうしたなか、ご一緒していた和田さんや南雲さんのプログラムでは、その限界をふっと超えられるような感覚があったんですね。

マネジメントも通訳と似て、「間」に立つ仕事です。そこには、想像力を働かせながら準備をすることで、その場の可能性を担保するというおもしろさがあります。その準備や「間」への入り方によって、現場の対話の濃度や物事の見え方は変わります。めとてラボでそういうマネジメントのスキルを更新したい、一緒に考えていきたいと思っています。

もう一つ、わたしは3年ほど前にろう者の方に出会ったのですが、そのときに、世界の見え方が違うことを知って「わ!」となったんですよね。それは、アーティストと一緒に街を歩いたとき、いつもの風景がまったく違って見えてくる経験と似ていました。そうした風景をもっと見たいという、より個人的な思いも参加の動機にあります。

アートマネージャーの嘉原妙さん(中央)。 ろう者の豊かなコミュニティをリサーチする

——6月には視察として福島県に行き、社会福祉法人の運営する「はじまりの美術館」や福島県立博物館などに加え、ろう学校の先生のご自宅にも行かれたそうですね。

和田: さきほどの「ホーム」のあり方を考える上で、わたしたちにもよくイメージが掴みきれていない部分がありました。そのとき、根本さんから福島に長谷川俊夫さんという先生が自宅でひらいているデフコミュニティがあるときいて、みんなで行きました。

嘉原: 先生の教え子が集まっているのですが、なかには教員になっている方もいて、みなさんでいまの教育について議論していたり、手話にも方言のように地域ごとに表現の違いがあるんだよと教えていただいたり。すごく素敵な空間でしたね。

——根本さんは、なぜ長谷川先生のコミュニティを紹介したいと思ったんですか?

根本: リサーチのテーマに「創造文化」というものがあって、「文化」という言葉を考えたとき長谷川先生のご自宅が思い浮かびました。なぜかというと、そこには「自然に自分が出せる場所」という感覚があったからです。

長谷川先生のご自宅はろう者、聴者に関係なく、目を合わせる必要がある空間です。お互いの無理解なところも見る必要があります。でも、さきほど話した「身体=答え」という感覚で言えば、そうやって自然に自分の身体をさらけ出せる場所があるということは、文化の創造にとってすごく重要だと思います。そうした場所があること、その場の感覚をみんなと共有したかったんです。

福島でのリサーチ、長谷川俊夫先生の自宅にて。緑のTシャツが根本和徳さん。撮影:めとてラボ事務局 嘉原: 先生ご夫妻から、「いつでもおいで」って空気が出てるんですよね。伺ったときは手話通訳の方とわたしだけが聴者で、わたしはまだ手話を勉強中なので会話は断片的にしかわからないのですが、聴者にとっては「静か」なはずの、音声言語を使わない手話による会話から、確かなワイワイ感や空気の揺れを感じたことに驚きました。 和田さんが見たいと言っていた「ホーム」の一端が見えた気がしました。

南雲: 福島に行ったのは、めとてラボの活動がまだぼんやりしていた時期でしたが、文化の拠点をいろいろ訪問してお話をきくなかで、メンバー間に共通言語ができてくる、共通言語で語れるようになることがほんとうにいいなと思いました。根本さんが言うように、身体の感覚を共有する、対話を重ねるということが大切だなと思いました。

牧原: わたしもリサーチに参加しましたが、異なる言語を使う人たちをつなぐ通訳のあり方について、あらためて考えました。なぜかというと、視察の間は、昼間は聴者中心に会話が進んでいったのですが、夜になると長谷川先生の家でろう者が中心になっていました。そうなると誰が中心かによってその場のコンテクストが変わり、情報の伝え方もおのずと変わってくるので、手話通訳の方は苦労されたのでは、と思います。

ほんとうに自然なコミュニケーションや会話の通訳というのは難しい。聴者の会話のなかにも「見えないルール」みたいなものがありますよね。そういうものがろう者の会話にもあるのですが、それが次第に聴者に伝えきれなくなってしまうことがあるんです。あらためて通訳とは何ぞやっていうことを考えるきっかけになりましたね。

和田: 今回のリサーチには、「場」のモデルを見つけに行くという意図もあったのですが、結果的に福島と東京にいるろう者同士が出会って、何を考えているかを話せたことも大切でしたね。

根本: いろんな文化拠点とつながりができることも重要ですね。福島県立博物館とは今度、ろう者のためのガイドや、ろう者も一緒に楽しめるワークショップなどをやろうと話していて、相談しながら計画を進めています。これもめとてラボのおかげです。いま初めて言ったので、メンバーのみんなは驚いていると思いますけど。

一同: すごい!

福島の西会津国際芸術村にて。撮影:齋藤陽道 南雲: そのお話をきいて思いましたが、文化拠点とのつながりと同様、各地のろう者とのつながりも広がるといいなと思います。別の土地で暮らすろう者のことは、わたしたちもよく知らなくて。めとてラボの支部のようなものが全国に広がるといいなと思いました。

和田: そうですね。それと、プロジェクト1年目である今年度は、南雲さんが仰った「既存の場を見る」ことを中心に行っていますが、来年度以降は「場をつくる」ことも考えていきたいな、と。その意味で、視察のなかでいろんな場を見ることを通して、みんなで「場をつくること」のイメージを高めたり、対話を積み重ねていけたらと考えています。

ろう者が暮らしやすい空間「デフスペース」のあり方を探る

——福島のほかに、さきほども触れられていた「デフスペース」のリサーチとして長野県にも行かれたそうですね。

和田: 長野の訪問先は、実はわたしの実家なんです。そこに、みんなに来てもらいました。うちは両親がろう者の家庭ですが、母が空間をいろいろ工夫しているんです。例えば、2階にいる人と1階にいる人とが会話ができるような吹き抜けになっていたり、照明をチカチカさせることで相手を呼べるようになっていたり。

デフスペースの研究をされている福島愛未さんによると、「デフスペース」というアイデアは、ろう者の身体にふさわしい建物の空間があるのではないかという観点から、アメリカのギャローデッド大学内の場所をつくる際に、さまざまな人が考え、発見しながらつくり上げていったものだそうです。日本ではまだそこまでこの言葉や考え方は浸透していないようですが、母が10年前に工夫しながら自宅をつくったように、いろんな方のお宅にもデフスペースと呼べるものがあるのではないかと伺って、ぜひ集めていきたいねという話になりました。スタートとして、福島さんと牧原さんを長野に招き、岩泉さんの家族や、福島にいる根本さんともオンラインでつなげたりしながら、みんなで家のなかを見て話をしました。

和田さんの実家のデフスペースをメンバーで視察。撮影:めとてラボ事務局 ——岩泉さんのご両親は、参加されてなんて仰ってましたか?

岩泉: なぜわたしの家族が参加したかというと、両親は建築関係の仕事をしているんです。そういう関係もあって、デフスペースを見たかったようです。正直、両親はデフスペースについてあまり詳しくはないのですが、実際の場所を見たことで構造や素材について多くを学ぶことができた、と話していました。

——そうやって、リサーチを通してみなさんのなかに、新しく出会ったものや、身近だったがゆえに気づいていなかった視点、課題がどんどん蓄積されてきているんですね。

メンバー: はい、そうですね。

牧原: さきほども「聴者にも見えないルールがある」と言いましたけれど、わたし自身はめとてラボに参加していて、みんなが当たり前に思っていることをあらためて発見することが多いんですよね。例えば、ろう者の家には廊下がない場合が多い。聴者の家には普通にありますが、ろう者の家には、視界を遮るものがなく、なるべく大きな一つのスペースになっていることが多いので、廊下自体がないんです。それを発見しました。 ほかにも、ろう者と聴者が一緒に会議をするなかで、音声できく言葉と文字で見る言葉は違うんだという発見もありましたね。

会話の「ズレ」、感覚の「揺れ」を体感する

——すこし話が逸れてしまいますが、牧原さんがさきほど、手話の身体性はまだ未開拓な部分があるという話のなかで、新しくつくる場では「言語を超えた非言語」をどんどん取り入れていくのがいいと話されていましたね。これについて、そのイメージをおききしたいです。

牧原: わたしのイメージのなかでは、「言語を超えた」というより、「言語の奥にある非言語」というようなイメージでした。例えば、ろう者の身につけているルールもあれば、聴者のルールもありますが……(しばらく説明するが、取材陣にはうまく伝わらない)。

根本: いまの会話を見ていて、牧原さんの言いたいことを日本語に言い換えるのはすごく難しいと思います。このようなとき、「言語」の限界を感じます。牧原さんが手話で表現している内容を見てわたしはよく理解できるのですが、日本語にするとどうしても違和感が発生するんだと思います。これを通訳するのは大変だと思います。

牧原: 手話をわかっている人が見れば、ある手話を見たときに、表現されていない部分も含めて「何となくこんなイメージ」というのがわかることがあるんですね。そういったことは、聴者同士の会話のなかにもあると思います。ただ、それらの暗黙のルールが同じ対話のなかで交わったときにズレが生まれてしまう感覚があって、その「ズレ」って何なのだろうと考えるんです。

和田: 牧原さんは『LISTEN リッスン』(2016年)という映画を監督しています。ろう者の音楽=「オンガク」を探求した映画で、身体的なものを視覚的なものに変えていくには何が必要かを考えさせる作品です。わたしが「言語の奥にある非言語」という話からイメージするものは、この変換において何が必要なのかと考える、その感覚と似ている気がします。

その映画に映される「オンガク」は、ろう者が身体のなかにもっているリズムや衝動のような感覚を表現したものです。 同じように根本さんはよく哲学の話をするのですが、そこでも対話を重ねていくなかで言葉の「意味」が発見されていく感覚があるそうです。めとてラボのような場では、みんなでそうした「奥にあるもの」の共有の仕方についても考えることができると思います。

根本: いまのやりとりにも表れていましたが、ろう者が聴者と話す場において、どのようにバランスを取るのかはすごく難しいですよね。

和田: 聴者は普段自分のなかに、日本語でも英語でも、音声言語という安定した立ち位置がありますよね。でも、その立ち位置が、手話に出会ったときに、揺れる感覚があると思うんです。それを体感するのは、すこし苦しい思いをするかもしれないですけど、出会ったあとの視野が広がる感覚もあると思います。

難しいですけれど、お互いに自分の立ち位置の揺れを体感できるというか、そのような揺れから、お互いの気づきにつながったりとか、自分たちの言語とは何かっていうのを発見することにもつながっていくのでは、と思っています。

——「揺れ」というのはとてもよいキーワードですね。和田さんが冒頭に話された、自明のものとされている「伝える/伝わる」を「発明する」、という話ともつながると思います。そして特に聴者にとっては、その自明性を点検することは、自分の言語の足場が揺らぐような体験になりますね。

牧原: わたしは自分の活動では、ろう者が聴者のルールに沿うのではなく、むしろ、聴者にろう者のやり方を共有していくことができたらと考えています。

もしかしたら聴者は、そこで知る新しい文化ややり方に戸惑いを感じるかもしれません。けれどもわたしは、みんなのなかの「当たり前」が壊れていくことは、お互いにとってよりよく生きることへの第一歩だと思います。ろう者っていうのがいままでイメージしていたのとはまた違うんだとか、聴者っていうのはこういうものなんだっていう理解を自分のなかで更新していくことが、大切だと思います。

和田: 何かと出会ったとき、最初に感じる「揺れ」って苦しいですよね。でも、その奥に広い世界があるかもしれない。自分に合う、何かいいやり方があるかもしれない。

誰かの身体との出会いを通して感じるその広がりは、本の文字の奥に広がる空間とも近いのかもしれません。身体を通した出会いのなかで、思い込みを超えたその奥に新しい世界が広がっていく。 そういうことをお互いにできたらいいなと思っています。

海外や家庭内のろう文化を収集。未来の拠点にいかしていく

——最後に、今後の活動の予定をおききできますか?

和田: 自分たちの拠点について考えるため、まずはデフスペースについてのリサーチや、国内外のろう文化に関する場づくりの事例にも触れていければと思っています。その拠点というのも、実際の空間なのかオンライン上なのか、はたまた、スタジオがいいのか、カフェがいいのか、宿泊できる施設がいいのかなど、いろんな選択肢があるので、どういうかたちが理想的なのかを考えていきたい。いずれにしても、福島で経験したように、みんなでご飯でも食べながら、何かが広がって膨らんでいく、そういう場所ができたらいいなと思っています。

また、実は手話は「消滅危機言語」と言われていて、特に、家庭や日常のなかでの対話、土地ごとの手話というものは記録に残りにくい状況にあるんです。こうした状況に対して、アーカイブの残し方やその活用も考えていけたらなと。いろいろな人に話を

Profile(五十音順)

岩泉穂(いわいずみ・みのり)

会社員

南雲麻衣(なぐも・まい)

パフォーマー/アーティスト

撮影:齋藤陽道 根本和徳(ねもと・かずのり)

特別支援学校教員/ネギ書店店主

牧原依里(まきはら・えり)

映画作家

嘉原妙(よしはら・たえ)

アートマネージャー/アートディレクター

和田夏実(わだ・なつみ)

インタープリター

「めとてラボ」

視覚言語(日本の手話)で話すろう者・難聴者・CODA(ろう者の親をもつ聴者)が主体となり、異なる身体性や感覚世界をもつ人々とともに、自らの感覚や言語を起点にしてコミュニケーションを創発する場をつくるプロジェクト。手話を通じて育まれてきた文化を見つめ直し、それらを巡る言葉や視点を辿りながら、多様な背景をもつ人々が、それぞれの文化の異なりを認めあった上でどのようにコミュニケーションを交わしていくのか、そのあり方を研究・開発している。

https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/creation/hubs/metote-lab/52801/