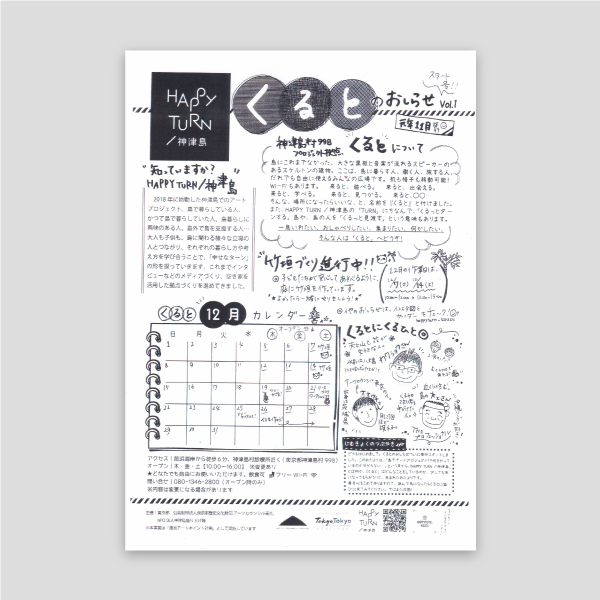

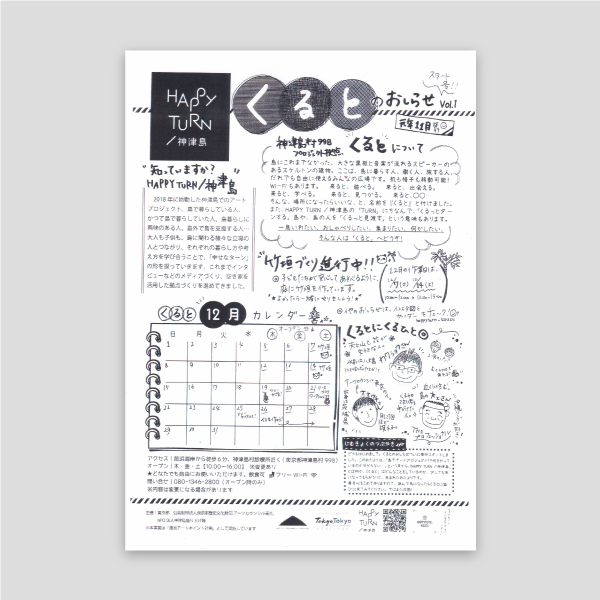

くるとのおしらせ

神津島を舞台にしたアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」の企画情報や、島の伝統、伝承、地域文化などを発信する定期刊行物です。活動拠点である「くると」での配布のほか、島内の各世帯へ一斉配布されています。 ※2021年度までに28号まで創刊。

2019.11.25

- PDF公開中

神津島を舞台にしたアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」の企画情報や、島の伝統、伝承、地域文化などを発信する定期刊行物です。活動拠点である「くると」での配布のほか、島内の各世帯へ一斉配布されています。 ※2021年度までに28号まで創刊。

2019.11.25

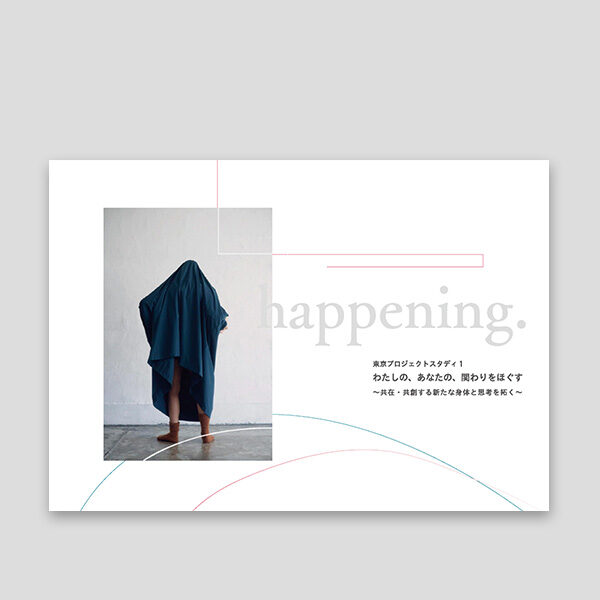

「スタディ1 |わたしの、あなたの、関わりをほぐす〜共在・共創する新たな身体と思考を拓く〜」は、誰もが誰かの翻訳者であることを前提としながら、自分と異なる認識世界を持つ他者と共在・共創するコミュニケーションについて再考したプログラムです。 身体性や感覚が異なる者同士が意思を伝えあおうとして生まれた視覚身体言語(手話)、感覚をつなぐ伝達方法としての触手話、点字や手書き文字、音声ガイドなどの多様なコミュニケーションを起点に、一人ひとりの身体と記憶、ことばと感覚にまつわるディスカッションやワークショップ、リサーチを重ねました。 本書は、そのスタディ1で生まれた実験や実践を紹介し、読者と新たなコミュニケーションを生むための冊子です。 視覚によらない ひとめぼれについて 考えてみよう (本書より)

2022.03.23

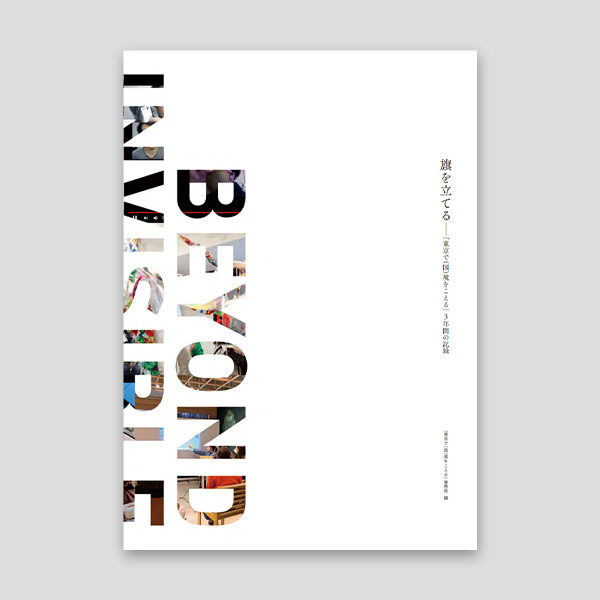

「東京で(国)境をこえる」は、多くの在留外国人が生活する東京において、「見えない国境(壁)」は存在するのかという問いを出発点に、異文化間の距離や接点を探り、在留外国人と日本人の日常的な出会いの場を生み出す拠点(コミュニティ)の形成を目指すプロジェクトです。活動記録や制作物など、プロジェクトの3年間の記録を1冊にまとめました。 人と人とが体の底に共通して持つ交歓する力と笑顔とで、多くの人がより生きやすい社会を作りたい。そしてそれは、考えや理念を同じくする者同士ではなく、異なる他者が協働する歓びを知ったその先にあるのではないか(本書p.3)

2022.03.22

500年のcommon を考えるプロジェクト「YATO」は、「すべて子ども中心」を理念とする『しぜんの国保育園』や東向山簗田寺を取り巻く町田市忠生地域の里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年後に続く人と場の在り方(=common)を考えるアートプロジェクトです。 本書は、YATOで大切にしていることやその活動イメージを、小学生のこどもたちにも思い描いてもらえるように、YATOの活動で生まれたキャラクターや地域リサーチで学んだ年中行事などを絵本にまとめたものです。 こどもから大人まで、「YATOの絵本」を手に取った方が、YATOが目指す「500年続くお祭り」を、一緒につくっていく仲間になってくれることを願っています。 こもれびに集う人と人 谷あいに響く声と声 土地の自然を体に感じ、文化を未来に手渡していく遠い昔から形づくられてきた谷戸の地で、500年続くお祭りが新たにはじまります。(本書より)

2022.03.21

500年のcommon を考えるプロジェクト「YATO」は、「すべて子ども中心」を理念とする『しぜんの国保育園』や東向山簗田寺を取り巻く町田市忠生地域の里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年後に続く人と場の在り方(=common)を考えるアートプロジェクトです。 この本は、YATOの活動の一つ、忠生とその周辺に暮らす人たちに話を聞く「聞き書き」の記録をまとめたものです。この土地に生きたひとり一人の記憶を、500年先まで受け渡していこうと模索しながら、人々の語りを「郷土詩」というかたちに紡ぎなおしました。 語り手の姿をおぼろげにし、語られた時代を混在させることで、この土地が育んできた詩(うた)を浮かび上がらせることはできないか(本書p.5)

2022.03.21

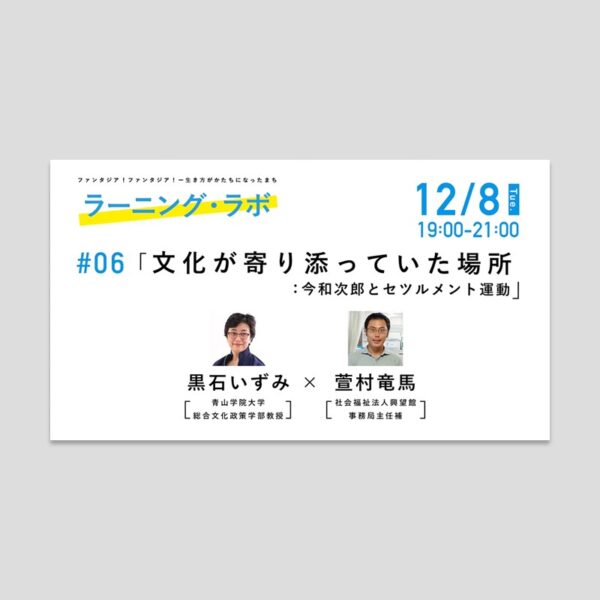

それまで当たり前だと思っていた考えを解きほぐす“対話” を生み出し、地域の文化資源の活用から“学びの場” を創出するプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―」。その一環で実施する「ファンファン倶楽部」は、「安心して楽しく“もやもや”しよう」を合言葉に、気になること、やってみたいことをメンバーが持ちより、実験的なワークショップやディスカッションを行う企画。持ちよったものを全員で共有し、実践することで、各自の当たり前を解きほぐす方法を模索する取り組みです。 とにかく、一旦手を動かして目の前に現れた何かを見ることで、想像の通りにはいかないことがわかったり、そこから意外なことを思いつくことができたりする(本書p.1)

2022.03.23

それまで当たり前だと思っていた考えを解きほぐす“対話” を生み出し、地域の文化資源の活用から“学びの場” を創出するプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―(通称ファンファン)」。プロジェクトを実践する中でファンファンが感じた、アートに近接する、まちづくり、福祉、ケア、教育などとのあいだのモヤモヤについて、2021年度の実践をもとに言葉につづりました。2021年度の活動記録に加え、ゲストとの鼎談や事務局メンバーの座談会等も収録しています。 微弱な創造力を、まちの中で、あるいは歴史の中で見つけていくためには、今まで自分たちが当たり前に信じてしまっていた「アート」の価値観やアートプロジェクトのある種の型について再考し、ときにはそれらを思いきって手放すことも必要でした。そうやって自分たち自身の〝当たり前〞 を疑い、想像の限界を更新していく作業こそが、ファンファンにとってのアートであり「安心して自分自身が変われる技術」だと言えるものです。(本書p.13)

2022.03.23

ウェブ制作にあたっていちいち立ち現れる「モヤッとする疑問」と向き合い、折り合いをつけるためのモノサシを収集・公開しています。

2022.03.31

1分間に最大1万個のシャボン玉を生み出す装置を数十個並べて、無数のシャボン玉で見慣れたまちを一瞬にして光の風景へと変貌させる現代美術家の大巻伸嗣のアートパフォーマンス、Memorial Rebirth(通称:メモリバ)。 足立区千住では、「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」の一環として、2012年3月にいろは通りから始まり、区内の小学校や公園など毎年場所を変えながらリレーのバトンのように手渡され、展開してきました。 本書は、「Memorial Rebirth 千住」が歩んだ約10年を、絵物語、事業にかかわってきた人の声、そして多様な評価分析の手法でひもときます。

2022.03.17

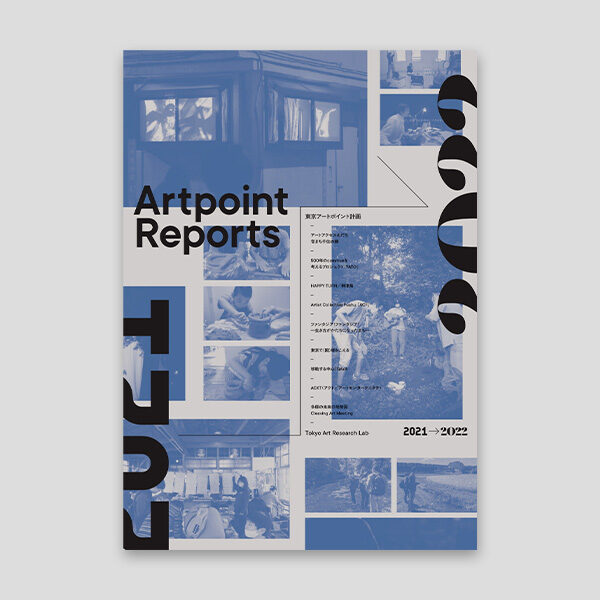

『Artpoint Reports 2021→2022』は、一年を振り返りながら、ちょっと先の未来について語るレポートです。

2022.03.25

オンライン参加型企画とまちの風景を編集した音楽映像作品

2022.03.12

『HAPPY TURN/神津島』が2021年度に実施した「アーティスト・プログラム」の記録映像です

2022.03.05

多文化社会のありようを多角的に体感する展覧会の記録映像

2022.01.31

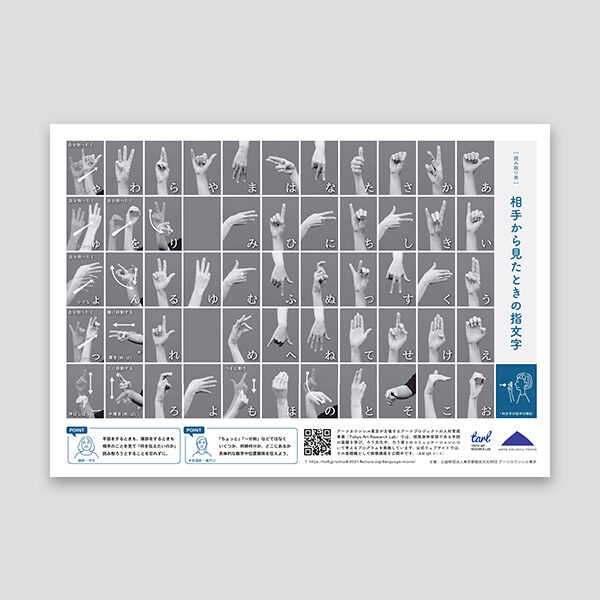

「相手から見たときの指文字(読み取り用)」と「自分から見たときの指文字」の一覧表です。

2021.12.17

写真家、ダンサー、インタープリター(通訳者・解釈者)とともに、身体性の異なる人々の世界に触れながら、“ことば”による表現だけではないコミュニケーションの在り方を探り、その可能性について考えた「スタディ1|共在する身体と思考を巡って 東京で他者と出会うために」。 本書は、プログラムのなかで行われた議論やワークショップの様子、スタディに取り組みながら考えたことを、ナビゲーターや参加者自身が綴ったアーカイブブックです。

2021.07.30

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。 ドイツの芸術祭「ミュンスター彫刻プロジェクト」を考えることから始まったこのスタディ2は、彫刻、公共、東京、美術/演劇、などのキーワードを元に2018年から3年間実施されました。 本書では、活動の流れとそのなかで交わされたことば、そして活動のなかで生まれたさまざまな問いを記録しています。 ※本書は2018年度「2027年ミュンスターへの旅」、2019年度「東京彫刻計画―2027年ミュンスターへの旅」、2020年度「トーキョー・スカルプチャー・プロジェクト―2027年ミュンスターへの旅」の取り組みをもとに制作しました。

2021.07.30

自分とは異なるルーツを持つ人とコミュニケーションをとろうとするとき、何かしらのハードルを感じる人は多いのではないでしょうか。 この冊子は、東京プロジェクトスタディ3「Cross Way Tokyo ー自己変容を通して、背景の異なる他者と関わる」のプロセスをまとめたドキュメントブックです。スタディでの活動のなかで生まれた議論、思考を記録した「スタディ」パート、スタディを通して立ち上げたメディアを紹介する「メディア」パート、2つのパートで構成されています。

2021.07.12

2021.07.28

本書は、視覚身体言語と音声書記言語の特性によって変化するコミュニケーション表現や思考について、手話通訳という存在・役割に着目し、「間」に立つものの視点やつたえ方、受け取り方、読み取りの技術を通して「つたえる、つたえあう」について、改めて捉え直そうとするものです。 コミュニケーションについて手話通訳の視点から解きほぐそうとするパートとそれらの内容と連動する「Communication Card 」、手話通訳者・翻訳者による座談会やコラム、筆者・和田夏実がナビゲーターとして携わった「東京プロジェクトスタディ1|共在する身体と思考を巡って─東京で他者と出会うために─」(2020年度)での実践の中で得た気づきなどで構成しています。 ※本書は、2020年度「アセンブル4|伝える・わかるを考える Interpret○▲□」の取り組みをもとに制作いたしました。

2021.07.30

自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい「誰もが自由に表現できるまち」にしたい。 府中市を中心に、日々の生活に視点を向けた、身近なところにある「表現」を通して「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクト「Artist Collective Fuchu[ACF]」。アーティストのみならず、職種や年齢も多様なメンバーが集うACFが、これまでのあゆみを振り返りつつ、未来に向けた新たな取り組みを、さまざまな人たちと共に進めていく架け橋とするために本冊子を制作しました。

2021.05.31

2021.01.29

創作のことや府中のこと、アートにまつわる内容を中心に話を伺うラジオ番組

2019.09.01

ファンファンが蓄積してきた気づきをもとにしたプログラムにまつわる制作映像

2019.08.23

アートや教育、まちづくりなど様々な分野の研究者やアーティストをゲストに招いたレクチャーシリーズ

2019.02.09