Tokyo Art Research Lab ウェブサイト(2016年度〜)

社会におけるアートプロジェクトの可能性を広げる学びのプログラム「Tokyo Art Research Lab」のウェブサイトです。

2017.02.01

社会におけるアートプロジェクトの可能性を広げる学びのプログラム「Tokyo Art Research Lab」のウェブサイトです。

2017.02.01

「思考と技術と対話の学校 基礎プログラム2「技術編」」の授業をもとに制作した一冊。授業の企画運営を担うスクールマネージャーが、ゲスト講師によるレクチャーや演習、グループワークのなかから「アートプロジェクト運営の技術」として捉えた27の技術を収録しています。

2017.03.23

フィールドワークをベースとした作品を制作・発表しているアーティスト、mamoruと下道基行が中心となり結成した「旅するリサーチ・ラボラトリー」が、日本各地を旅しながら、フィールドワーク的手法とアウトプットの実践について様々な表現者へインタビューを行い、フィールドワークと表現の可能性について検証したプロジェクト「旅するリサーチ・ラボラトリー -フィールドワークと表現Ⅲ-」から生まれた成果物。 プロジェクト3年目となる2016年度の旅の地は、東京・竹芝港から1000km、24時間の航海の先に位置する小笠原諸島。独自のクレオール的多様性、「Nodus(接点、結び目、もつれ、難曲)」を含んだ小笠原にて、ゲストのリサーチ・ディレクターを迎え、複数のリサーチャーによるそれぞれの視点と考察の違い、それらが接触・交換する時に生まれる化学反応を観察・記録することに取り組みました。 本成果物は、2016年度の研究成果として、その記録から生まれた11枚のポストカードと、地図、活動を振り返ったテキストをまとめたキットです。

2017.03.23

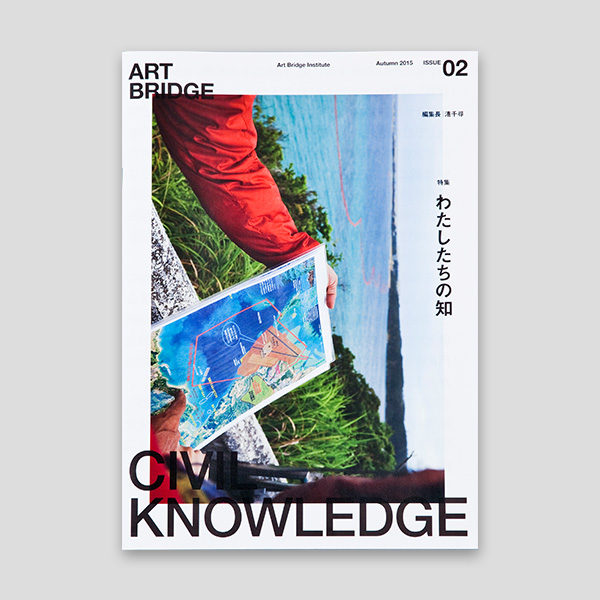

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2015.10.20

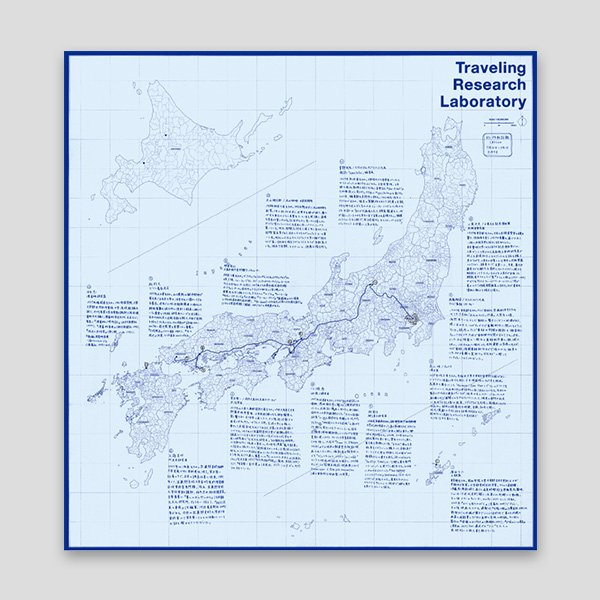

フィールドワークをベースとした作品を制作・発表しているアーティスト、mamoruと下道基行が中心となり結成した「旅するリサーチ・ラボラトリー」が、日本各地を旅しながら、フィールドワーク的手法とアウトプットの実践について様々な表現者へインタビューを行い、フィールドワークと表現の可能性について検証したプロジェクト「旅するリサーチ・ラボラトリーⅡ -フィールドワークと表現」の成果物。

2015.11.30

プロジェクトの運営に携わるスタッフが活動の記録を整理・活用し、アーカイブするために役立つアプローチや手法を紹介した入門書です。これからアーカイブに取り組もうとするときに、本書を読むことで、そのポイントや手順を確認することができます。

2016.01.01

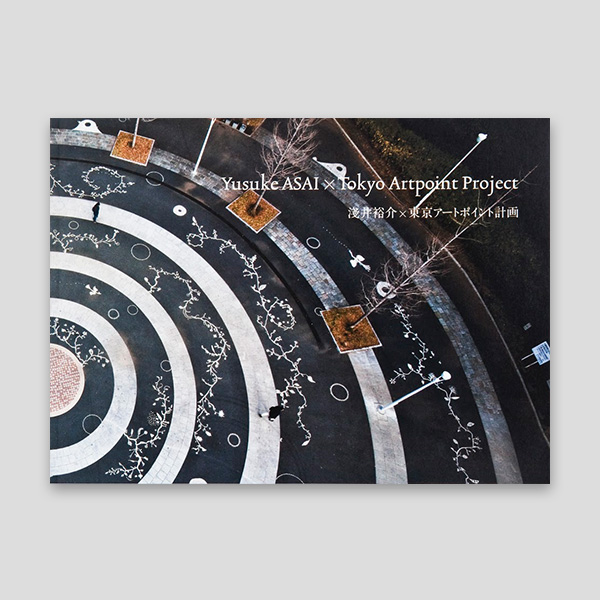

本冊子は、まちなかに設置するアート作品の残し方を検証することを狙いに展開された事業の成果物のひとつとして制作されました。アーティストの淺井裕介が東京アートポイント計画で手がけた3つのプロジェクトの記録をもとに、作品をどのように残していくかについて、維持管理と作品記録という二つの視点で検討しました。

2015.03.31

武蔵野クリーンセンターで行われた「すてたいけどすてられないモノ展」の内容と展示に至るまでの経緯をまとめた冊子です。美術家の藤浩志氏の監修の下、「TERATOTERA」と武蔵野クリーンセンターのコラボレーションにより実施されました。 このプロジェクトでは、武蔵野クリーンセンター周辺の方々などから、どの家庭にもひとつはあるであろう「すてたいけどすてられないモノ」と、そのモノにまつわる「エピソード」を4か月にわたって集め、最終的に展示しました。

2015.03.23

東京アートポイント計画の事業で取り組んだ「デジタルアーカイブ・プロジェクト」の報告書です。

2015.03.01

フィールドワークをベースとした作品を制作・発表しているアーティスト、mamoruと下道基行が中心となり結成した「旅するリサーチ・ラボラトリー」が、日本各地を旅しながら、フィールドワーク的手法とアウトプットの実践について様々な表現者へインタビューを行い、フィールドワークと表現の可能性について検証したプロジェクト「旅するリサーチ・ラボラトリー -フィールドワークと表現-」の成果物。

「三宅島大学」のリサーチプロジェクトのなかでつくられた、70枚以上のポスターを収録。島に暮らす、宿のおかみさんや、漁師のお父さんなどを取材し、その姿と声を記録しました。

2014.03.31

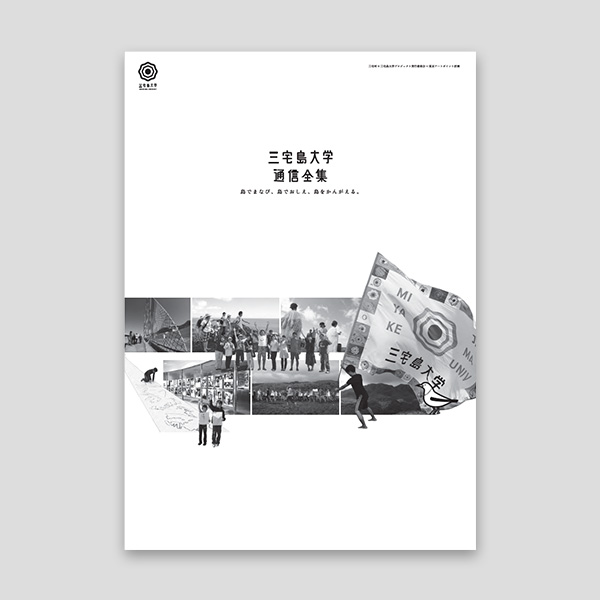

本書は、2012年8月から2014年3月まで発行した『三宅島大学通信』を一冊にまとめたものです。三宅島大学通信では、講座情報だけではなく、島の日常での気づきが書かれた常駐マネージャ―コラム、島民生徒たちによる講座レポート、また島外講師が三宅島での滞在の日々をつづったテキストを掲載しています。

2014.03.31

『あしたばん』は、「三宅島大学」のプロジェクトのなかでつくられた、三宅島の<あした>を語る、かわら版です。2011年6月に創刊し、およそ2年半にわたって「三宅島大学」プロジェクトの様子を伝えてきました。三宅島観光協会をはじめ、島内の施設・商店などで配布したほか、ネットを介してすべての記事を公開しています。本冊子では、全50号を収録しています。

2014.03.31

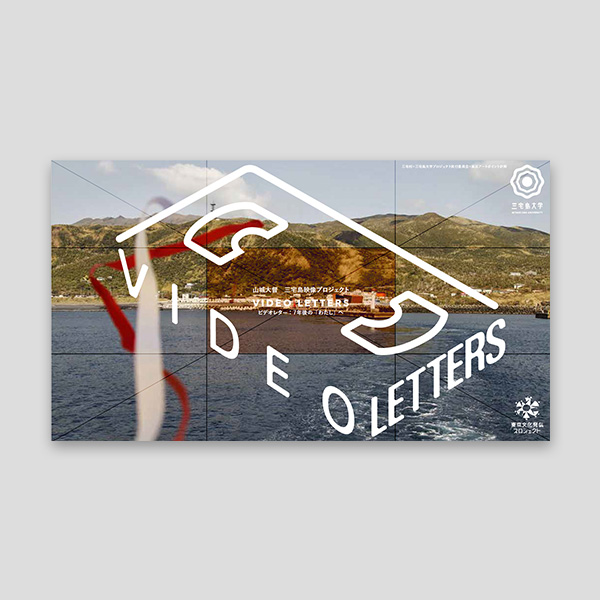

山城大督による「VIDEO LETTERS」は、7年後の自分に宛てるビデオレターを撮影するプロジェクト。島の住民の方たちと向き合い、リサーチや滞在期間を経て、34名のビデオレターを撮影しました。本書では、撮影方法やプロジェクト関係者による考察をご紹介します。

2014.03.31

映像記録の手法「ノコノコスコープ」の使い方をまとめたハンドブックです。

2014.03.01

「明後日新聞社文化事業部」を対象としたデジタルアーカイヴの仕組みを説明したガイドブックです。

2014.03.01

新潟県莇平集落ではじまった「明後日新聞社文化事業部」の調査結果をまとめた報告書です。

アート・プロジェクトのアーカイブを実践するためのプロセスや記録整理のためのスキルをシンプルにまとめたキットです。

2014.03.01

アートプロジェクトを実践するすべての人々にひらかれ、ともにつくりあげるリサーチプログラム「Tokyo Art Research Lab」のウェブサイトです。

2012.04.02

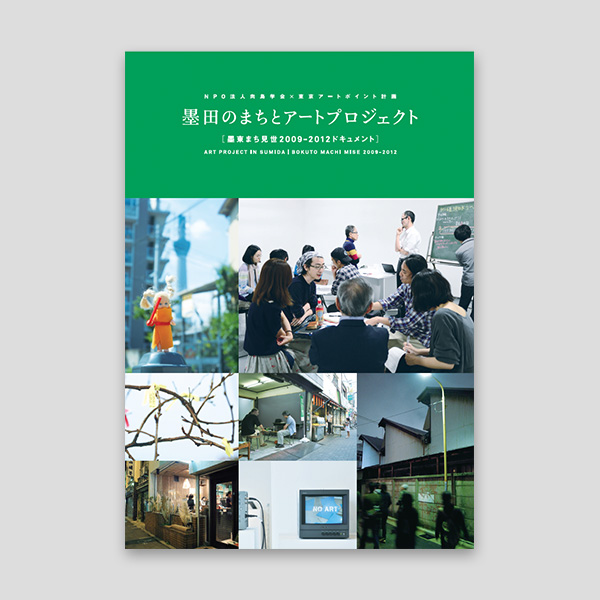

「墨東まち見世」は、隅田川・荒川・北十間川によって囲まれた墨田区の北半分を占める地域「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として開催されたアートプロジェクトです。地域に息づく多様な文化の視点を通し、これからのまちと暮らしを多方面から探っていくことを目的に活動してきました。 本書は、その4年間の活動と、その背景にある墨東エリアのまちづくりやアート活動の歴史を伝えることを目的に、活動に詳しい編集者・墨東まち見世事務局担当者・公募による「編集部員」によって「墨東まち見世編集部」を結成して、制作に取り組みました。

2013.03.21

岩手県で行ったArt Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)における「普代村鵜島神楽継承プロジェクト」の一環で制作された冊子です。村の貴重な文化財「鵜島神楽」の次世代の担い手に向けたプログラムづくりのツールとして、写真と共に村の文化資源を紹介しています。

2013.03.25

リアルARTプロジェクト・アーカイビング実践に連動した、『種は船in舞鶴』をアーカイブ化するためのプロジェクトの記録集です。

2013.03.01

「複合型リサーチプロジェクトの実践」の一環として実施された「記録と調査のプロジェクト『船は種』」の報告書です。 ※ウェブサイトでは目次と第Ⅰ部のみ公開をしています。

『アートプロジェクト運営ガイドライン』を、現場で運用しやすくした改訂版です。プロジェクト運営の全体像を、流れに沿って把握できる運営ガイドラインマップのほか、すぐに実践で使えるチェックリストと実践のワンポイントが示されています。

2013.03.01

P+ARCHIVE事業で実施した「国際シンポジウム地域・社会と関わる芸術文化活動のアーカイブに関するグローバル・ネットワーキング・フォーラム」の各ゲストのプレゼンテーションの内容などを収録した記録集です。

2013.03.01

アートプロジェクトの実践とリサーチを行うゲストのレクチャーを収録したドキュメントブック。

2013.03.01

1995年から2000年にかけて、東京・青山を主な舞台として開催された、地域型のアートプロジェクト「Morphe(モルフェ)」の関連資料公開に向けておこなった1年間の作業のドキュメンテーション。

2012.03.01

アートプロジェクトの評価に関わる視点を提供するゲストレクチャーの記録と研究会メンバーによる論考を収録したドキュメントブックです。

2012.03.01

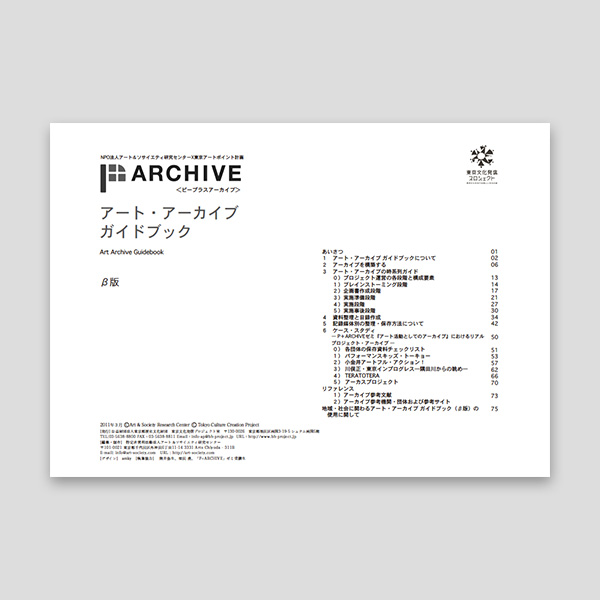

アート・アーカイブを構築するためのガイドラインと、都内近郊の5つのアートプロジェクトにおけるケーススタディを収録しています。

2011.03.01