福島藝術計画×ART SUPPORT TOHOKU-TOKYO 2013

文化芸術による地域活力の創出とこころのケアという視点から復旧・復興を支援する「福島藝術計画 × Art Support Tohoku-Tokyo 」の2013年度の活動記録です。

2014.03.01

- PDF公開中

- 冊子配布中

文化芸術による地域活力の創出とこころのケアという視点から復旧・復興を支援する「福島藝術計画 × Art Support Tohoku-Tokyo 」の2013年度の活動記録です。

2014.03.01

映像記録の手法「ノコノコスコープ」の使い方をまとめたハンドブックです。

2014.03.01

「明後日新聞社文化事業部」を対象としたデジタルアーカイヴの仕組みを説明したガイドブックです。

2014.03.01

新潟県莇平集落ではじまった「明後日新聞社文化事業部」の調査結果をまとめた報告書です。

アート・プロジェクトのアーカイブを実践するためのプロセスや記録整理のためのスキルをシンプルにまとめたキットです。

2014.03.01

アートプロジェクトを実践するすべての人々にひらかれ、ともにつくりあげるリサーチプログラム「Tokyo Art Research Lab」のウェブサイトです。

2012.04.02

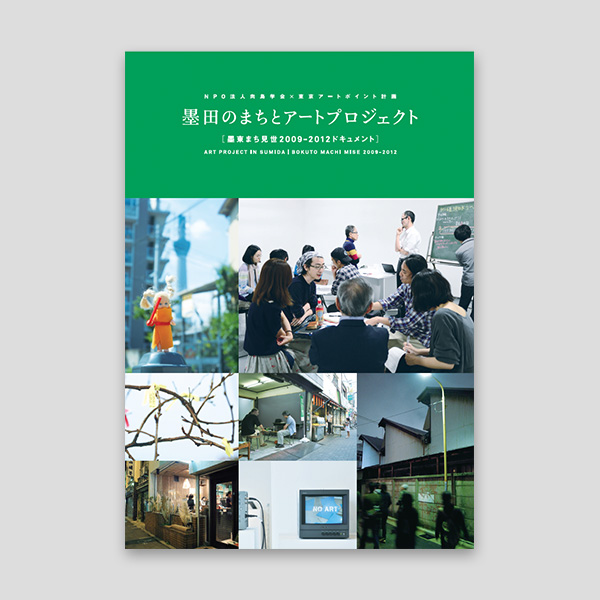

「墨東まち見世」は、隅田川・荒川・北十間川によって囲まれた墨田区の北半分を占める地域「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として開催されたアートプロジェクトです。地域に息づく多様な文化の視点を通し、これからのまちと暮らしを多方面から探っていくことを目的に活動してきました。 本書は、その4年間の活動と、その背景にある墨東エリアのまちづくりやアート活動の歴史を伝えることを目的に、活動に詳しい編集者・墨東まち見世事務局担当者・公募による「編集部員」によって「墨東まち見世編集部」を結成して、制作に取り組みました。

2013.03.21

「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として、アーティストの木村健世が行った市街地アートプロジェクト「『墨東文庫』プロジェクト」。まちに散りばめられた25の物語をピックアップし、その物語の集合体を「文庫」としてまとめました。本書では、とくに「鳩の街商店街」周辺で集中してリサーチを行いました。

2012.07.07

岩手県で行ったArt Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)における「普代村鵜島神楽継承プロジェクト」の一環で制作された冊子です。村の貴重な文化財「鵜島神楽」の次世代の担い手に向けたプログラムづくりのツールとして、写真と共に村の文化資源を紹介しています。

2013.03.25

『アートプロジェクト運営ガイドライン』を、現場で運用しやすくした改訂版です。プロジェクト運営の全体像を、流れに沿って把握できる運営ガイドラインマップのほか、すぐに実践で使えるチェックリストと実践のワンポイントが示されています。

2013.03.01

リアルARTプロジェクト・アーカイビング実践に連動した、『種は船in舞鶴』をアーカイブ化するためのプロジェクトの記録集です。

2013.03.01

「複合型リサーチプロジェクトの実践」の一環として実施された「記録と調査のプロジェクト『船は種』」の報告書です。 ※ウェブサイトでは目次と第Ⅰ部のみ公開をしています。

P+ARCHIVE事業で実施した「国際シンポジウム地域・社会と関わる芸術文化活動のアーカイブに関するグローバル・ネットワーキング・フォーラム」の各ゲストのプレゼンテーションの内容などを収録した記録集です。

2013.03.01

アートプロジェクトの実践とリサーチを行うゲストのレクチャーを収録したドキュメントブック。

2013.03.01

1995年から2000年にかけて、東京・青山を主な舞台として開催された、地域型のアートプロジェクト「Morphe(モルフェ)」の関連資料公開に向けておこなった1年間の作業のドキュメンテーション。

2012.03.01

アートプロジェクトの評価に関わる視点を提供するゲストレクチャーの記録と研究会メンバーによる論考を収録したドキュメントブックです。

2012.03.01

「墨東大学(ぼくとうだいがく)」は、まちや地域コミュニティとの関わり方を〈大学〉というメタファーで理解し、日常生活や社会関係のあり方について考えるための仕組みです。墨東エリアを、人びとが集いのびやかに語らう〈学びの場〉として設計・演出し、コミュニケーションの誘発を試みるプロジェクトを展開しました。その1年目の記録です。

2011.03.31

「アーティスト・イン・児童館」は、子どもの遊び場である児童館をアーティストの作品制作のための作業場として活用するプログラムです。『(Look)アーティスト・イン・児童館』では、子どもたちの生活とアーティストの制作が出会う活動のイメージ図に始まり、これまで3組のアーティストとともに実践してきたプロジェクトを紹介しています。『アーティスト・イン・児童館(Read)』では、ディレクターによるコンセプト文のほか、教育学、文化政策の観点から見たプログラムの位置づけや機能について書かれたテキストを収録しています。

2011.03.31

「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として開催された「墨東まち見世2010」にて、アーティストの木村健世が行った市街地アートプロジェクト「『墨東文庫』プロジェクト」。まちに散りばめられた25の物語をピックアップし、その物語の集合体を「文庫」としてまとめました。

2010.11.03

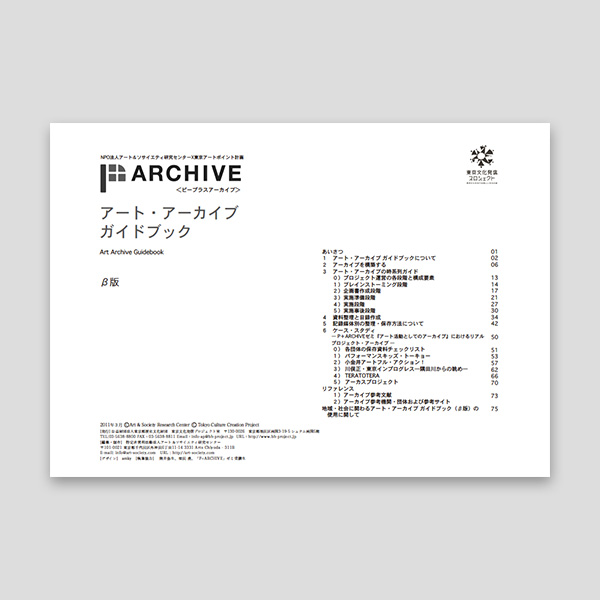

アート・アーカイブを構築するためのガイドラインと、都内近郊の5つのアートプロジェクトにおけるケーススタディを収録しています。

2011.03.01

首都大学東京インダストリアルアートコースのアート&デザイン社会システムコアが中心となって、東京文化発信プロジェクト事業「学生とアーティストによるアート交流プログラム」の一環として、日野市内にある自然体験広場を拠点に展開したアートプログラム。3組のアーティストが場所を読み解き、ワークショップや作品を展開しました。

2010.03.31

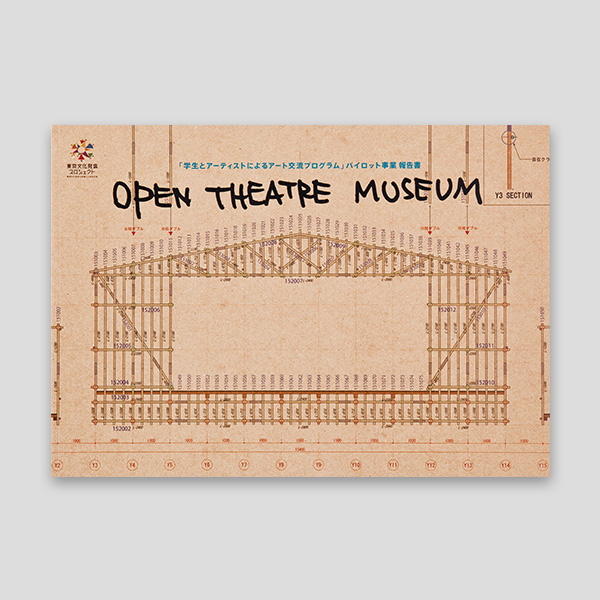

「OPEN THEATRE MUSEUM」は、「学生とアーティストによるアート交流プログラム」のパイロット事業の一環として行われたプロジェクトです。東京芸術劇場が、野田秀樹芸術監督就任記念プログラムとして同劇場のアトリウム前広場にアーティスト・日比野克彦の作品である[But-a-l]というヒノキの舞台を設置し、約3か月間、公演やパフォーマンスを行いました。[But-a-l]とは、およそ2800本もの尾鷲ヒノキの間伐材で組み上げられた、客席と舞台が一体となっている劇場型空間作品です。学生たちは、発表だけでなく稽古場やワークショップの場としても[But-a-l]を使用し、池袋西口を行き交う多くの通行人に見守られながら、自分たちの表現を模索しました。この記録集では、その公演期間中の写真記録とともに、各団体の紹介・感想も掲載しています。

2010.03.31

「谷中妄想ツァー!!」(※1・2)とは、アートを媒介としてさまざまな立場から誰もが参加できる、参加型パフォーマンスツアーです。拠点形成を通じて若手表現者とのネットワークを醸成し、同時に地域の協力者を得ながら表現の場をコーディネートすることにより、若手表現者の飛躍の瞬間を谷中のまちを舞台につくりあげる試みです。 このDVDでは、2009年秋に行われた「ツァー!!」の様子を収録しています。 ※1 妄想…根拠なくあれこれ想像すること ※2 ツァー!!…ツアーがよりアーティスティックに進化したもの。

2010.03.31

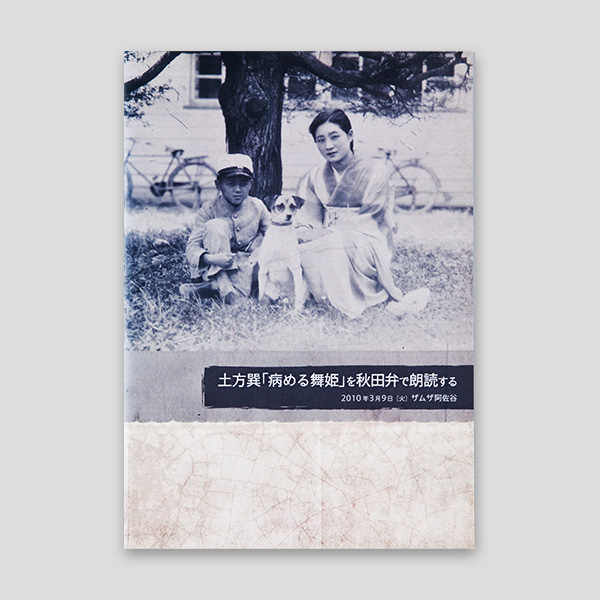

舞踏家・土方巽が故郷・秋田で過ごした少年時代の記憶を綴った『病める舞姫』を、舞台経験のない学生とプロの役者たちとが秋田弁で朗読し、上演した試みの記録集。朗読テキストの抜粋や、この試みについての考察、参加者の声などをまとめました。

2010.03.09