4回目を迎えた対話シリーズ「ディスカッション」。今回は「物語から女性像をたどる―現在のイメージをとらえ直せるか」と題して、1月16日(水)に俳優、美術家の遠藤麻衣 さんと、日本文学研究者の恋田知子 さんをゲストにお迎えして開催されました。

このテーマを選んだ理由として、今回のモデレータであるアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの村岡宏太から、社会の中での女性像について、明文化されていないけれど共有、潜在化されているイメージがあり、それをどのように別の視点からとらえ直すことができるのかに着目したと説明。さらに、「遠藤さんの作品は女性像の新しい解釈に挑んでおり、その遠藤さんと言葉を交わす中で、女性や性を古典や人類史の観点から見てみてはどうだろうか、という話になりました。そこで、日本中世文芸の研究を専門に行っている恋田さんをお招きして、現在の女性像というものは日本の文化に根ざしたものなのか、それとも近代化以降のものなのかを考えられる内容にしたいと思いました」と今回の骨子を述べました。

最初は恋田さんのお話から。『異界へいざなう女 絵巻・奈良絵本をひもとく』(平凡社、2017年)という著書もある恋田さんは、室町時代から江戸時代中期にかけて制作・享受された短篇物語「お伽草子」の中でも、「女性が蛇に変化する」話を取り上げました。「能や物語などの中世文芸では、女性が蛇に変化する話が多く、とくに仏教説話では女性の嫉妬心や執着心の象徴として扱われていました。女性を穢れたものとみなす当時の仏教において、蛇への変身はそうした思想の反映でもありました」と述べたうえで、一般的には「安珍清姫」として知られている悲恋の物語であり、日本で最も有名な「女性が蛇に変化する」話、能の「道成寺」について解説しました。

これは紀州、現在の和歌山県日高郡日高川町の道成寺を舞台としたもので、釣り鐘の供養にあたり、女性を絶対に入れてはならないと住職がお触れを出したものの、供養の舞を舞わせてほしいと頼み込んできた女を寺男は供養の場に入れてしまいます。女はその鐘に近づき、鐘を落としてその中に入ってしまいますが、そこで住職はかつてある娘が男に裏切られたと思い込み、毒蛇となって、道成寺の鐘に隠れた男を炎で焼き殺してしまったことを語ります。果たしてその鐘の中からは蛇に変身した女が現れ、炎で自分の身を焼き、日高川に姿を消していきました――というのが話の大筋。「この話の原型は平安時代の説話集『大日本国法華験記』に載っています。もともとは法華経の教えを説くためのお話だったのですが、室町時代になって『道成寺縁起絵巻』にも描かれました」として、ここでは説話から縁起絵巻というメディアの変化に即して、話の内容、設定が変わった点を見ていきます。

「道成寺説話と道成寺縁起絵巻の相違点としては、女の大蛇への変身過程と、僧侶の遺体の描かれ方が挙げられます。この二点が変化したのは絵画と詞書による絵巻というメディアに合わせたからだと言えます。また、女の設定も人妻へと変化しており、これは能での娘という立場よりも罪深いもので、かつご利益を説くための振り幅の広さを持たせているとも言えます」。

また参考として、女だけではなく蛇に変化する男の話を『地蔵堂草紙』や『諏訪の本地』などを例としてお話しいただきましたが、男性の場合は淫欲を戒めるための一時的な変化であったり、異界往還のツールであったりすることが多い旨を指摘し、女性とは変化の意味合いが異なると語りました。

国立国会図書館蔵『道成寺絵巻』(賢学の草子) 〔江戸時代後期〕写 安珍・清姫で知られる紀州・道成寺の縁起の異本。 想いのあまり大蛇と化した女が鐘の中に隠れた僧の賢学を巻きつけようとする場面。 続いて、遠藤麻衣さん。普段はパフォーマンス作品などを発表している遠藤さんですが、自分の身体や社会的な「女性」であることから逃れられず、男女の対立をどう超えられるのかということに関心を持っていると言います。そこから女が蛇に変化する道成寺の話に興味を抱き、制作したパフォーマンス作品が『コンテンポラリーへびんぽじゃじゃりの引退』です。「私は女性が『蛇的な状態』になっているのは若くて、無敵である印象を受けました。でも人は生きている限り年を取る、そのことをどう描けるかと考えてつくったのがこの作品です。かつてヘビ女だったけれどいまは人間として生きている女性と蛇が登場し、人間の女性が過去を振り返る形でヘビ女としてパフォーマンスします。ヘビは過去から現在の時間の流れの中にいて、その時空が交差する点で合体して一人のアイドルとしてライブを行う、というものです。ダンサー、振付師の神村恵さんと一緒にパフォーマンスを行いました」。

また、2017年に発表した「アイ・アム・ノット・フェミニスト!」は、遠藤さんが夫婦で婚姻契約書をつくり、自分の結婚式をパフォーマンス作品として発表したというもの。「ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センターでの滞在制作だったのですが、会場ではそのときの居住スペースをそのまま展示して、さらに結婚式のパフォーマンスを実施しました。作成した婚姻契約書は実際に夫婦間で機能するようにつくりました」。男女のカップルが結婚を選択した場合、それは現在の日本の民法における婚姻制度の不平等を追認することになる、という問題意識がひとつの作品へと結実したと言えます。

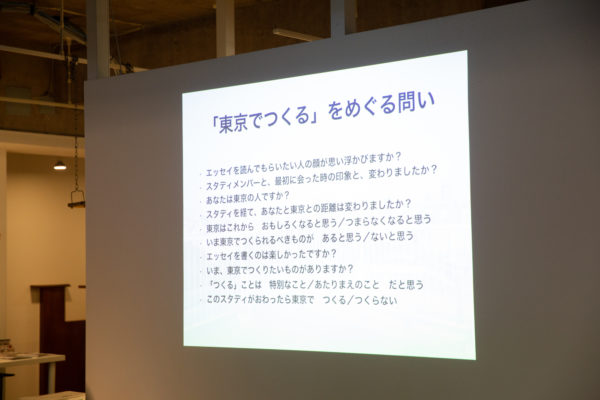

2018年「コンテンポラリーへびんぽじゃじゃりの引退」(撮影:Ujin Matsuo) 「アイ・アム・ノット・フェミニスト!」パフォーマンス風景 – Festival/Tokyo 2017(撮影:Alloposidae) ここまでのお二人の発表を受けて、事前の打ち合わせの際に浮かんだ「婚姻」「恋愛」「宗教」「物語」「蛇」「主体と客体」「女性像」「メディア」「家族」、以上9つのキーワードを村岡が提示し、それらの中でお互いに気になるものをピックアップして対話を深めることに。

まず選ばれたのは「蛇」。女性と蛇の関係について、恋田さんは「ギリシア神話のメドューサにおける女性の長い髪と蛇のフォルムなど、洋の東西を問わず、女性と蛇に共通性を見出す例は多くあります。また蛇が脱皮する生き物ということから、女性の生理周期を重ね合わる分析をしている人も。女性の体内に蛇がいると解釈している書物もあり、蛇は嫉妬や罪深さ、執着の象徴として長く扱われてきました。さきほどの仏教説話では、女性がそのようなネガティブな感情の隠喩として結びつきやすかったのではないでしょうか」と説明。

また、遠藤さんが「女性が成仏するときに男性に一度変わるという話を聞きました」と言うと、恋田さんは「法華経の『変成男子』という思想ですね。女性が成仏することは難しいため、一度男性に成ることで成仏するというものです」と応えたうえで、最近ニュースで目にした男性から尼さんになったというトランスジェンダーの方の話を紹介し、変成男子の思想は女性差別的だと言われているけれども、「男性になる」という性別越境を認めているとも解釈でき、現代でもさまざまなとらえ方が可能なのではと述べました。それを受けて遠藤さんは「私も変成男子の話を聞いて、ポジティブな印象を受けました。物語やイメージによってティピカルな像を強調する面はありますが、一方で描かれているイメージについて、性別、社会的役割が違う立場のほうが感情移入できるはずだと思っていて。なかなかそうはいかない状況だけれど、古典の物語の中ではすでに性別を越境していて、よかったなと思いました(笑)」と言い、ティピカルな女性像が近代以降にできたものに依拠しているのではとの疑問を提示しました。

この流れを汲んで、次に「仏教」の話題に移り、恋田さんはお伽草子の『磯崎』を話題に挙げました。「この話は、まず武士が鎌倉に出かけ、そのあいだ奥さんは家で留守をしていたのですが、その武士が帰ってきたときには鎌倉で出会った新しい奥さんを連れてきてしまいます。その元の奥さんは嫉妬で身を焦がし、能楽師から借りた鬼の面をつけてその新しい奥さんを覗き見ますが、憎い気持ちが増して思わず殴り殺してしまいます。するとその鬼の面が取れなくなり、本物の鬼のようになる、という話です。この後、仏教色の強い解決を迎えるのですが、この話の中に執着が勝るとこうなるんだ、という例話として道成寺の話が出てくるのです。

道成寺の話を説くにしても、『磯崎』の中では女性の立場で説いており、物語を場にあわせて変化させていることがわかります」と述べ、続けて「室町時代以降は国家の後ろ盾がなくなり、戦乱の中で寺社も生き残らなければならなくなりました。より多くの大衆に思想を広めるため『磯崎』のような三角関係など身近な話で共感を得るようにしていった面もあります。さらにこの『磯崎』に関連して、実際の肉付きの鬼の面を伝えるお寺も存在しています。そういうものを見に行きたいと思わせて参詣者を獲得していくところなど、当時の信仰心のあり方やお寺の戦略にもおもしろさを感じます」と解説。

遠藤さんからは、「お話を聞いていると、当時の宗教の感じが、現代で言うとことのファッションビルがお客さんを呼ぶための広告みたいな、都合のいい話をしているように思えました。昔の仏教を考えると、いまよりも尊いもののように見えるけれど、どうだったのでしょうか」と質問が上がり、恋田さんは「時代によって変化してきます。中世の人々は来世に救いを求めて熱心に信仰し、迎える寺側も物語や絵画などを活用しながら、教えを広めていったのでしょう。それが江戸時代になると、幕府による宗教統制などもあって、進行やご利益を疑うような視点が広まっていくのです。室町時代はその過渡期。物語などからは信じつつ疑うような視点もうかがえ、混沌としている様子がわかり、そこがまたおもしろいのです」と信仰心がその時代時代によって変化していることを示しました。

ディスカッションの後半は、来場者がこれまでの対話を聞いて質問したいと思ったこと、気になったことを紙にメモし、それを回収して読み上げる形式で進めました。「蛇と人間の関係」「性別を超えた存在」「男性優位の社会」「イメージと身体」など、さまざまなトピックが上がり、熱気を帯びた応答が続きました。中でもやはり「女性」「性」に関する話題が多く、「過去と今で女性の性が変わっていないと思う具体例」という質問には、恋田さんが「蛇になる話は非現実的ですが、たとえば道成寺縁起絵巻から展開した『賢覚草紙絵巻』では、男性がいかに身勝手かを強調し、女性の悲恋を浮かび上がらせています。これは女子大などで話すとウケがいいのですが(笑)、現実は男性のほうが執着して別れるときに大変だという意見も多く寄せられ、そういう意味では時代で変わるものはありますが、背景となる思想を考えると変わっていないものがあるように思います。またお伽草子には変身談が多くあります。何か別のものに変わりたいという願望は時代を経ても変わらないのかなとも思います」と応えました。

「婚姻」というキーワードについては、「中世の日本は一夫一婦制ではなかったと思いますが、嫉妬の感情とどう付き合ってきたのでしょうか」という質問が上がりました。これに「妻問婚の平安時代から一夫一婦制の嫁入り婚に変わって、しかも一夫一婦制だけど妾がたくさんいるような、一夫一婦多妾制のかたちになって、『磯崎』のような悲劇の物語が生まれました。ちなみに、室町時代には『後妻(うわなり)打ち』という風習がありました。これは夫が離縁して新しく妻を迎えたときに、先妻が親族などを募って、新しい妻の家財道具などを壊しにいく、というもの。そういうもので嫉妬心をはらしていたようです」と恋田さんが言うと、遠藤さんは「過去のお話を聞いて、全部過剰だと思ったんです(笑)」と続け、「過剰だから残っているんでしょうね。過剰だけど、共感するところがあるから残り続けるのかなと」(恋田さん)、「普段、あるご家庭のベビーシッターの仕事をしているんですが、その家の子どもとつくっているお話が過剰なストーリーなんです。そういう話が過剰になるのは日常と離れているからつくれるんだろうと思いますし、あえて過剰にすることで感情がおさまるという物語の力があるのかなと思ったりします」(遠藤さん)と言葉を重ねました。

また、遠藤さんの作品に関して、「結婚とフェミニストの矛盾が前提となっているように思ったが、何故そのような設定にしたのか」という質問が上がり、「私の仮定しているフェミニストはティピカルなイメージ。フェミニストになることとフェミニズムの考えは別だと思っています」と遠藤さんが応えました。

今回のディスカッションは「女性像」を一旦「蛇に変化した女」の話からたどり、そこに遠藤さんのパフォーマンスの話を接続することで、物語に端を発する過去の女性像と、現在の女性像の齟齬と共通点が浮かび上がったように見えました。いまの社会の中で流通している多様な「女性像」のイメージを、一度限定するところから考え始めることで、「とらえ直す」ための動線が引かれ、各々の立場からの言葉を交わし合うことができたのではないでしょうか。

(執筆:高橋創一)