まちで活動するプレイヤーの言葉に、これからのアートプロジェクトのあり方を探る「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、2018年から府中市で「Artist Collective Fuchu [ACF]」(以下、「ACF」)を展開する、新井有佐さんにお話を聞きました。

普段はレストラン経営者として働き、2児の母でもある新井さんを始め、ACFの運営の中心を担っているのは、子育て世代の女性たち。自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい、「誰もが自由に表現ができるまち」にしたい——。そんな思いから生まれたプロジェクトの歩みは、しかし、手探りの連続でした。

「無駄なものにお金を払うことの意味って何?」「拠点は必要?」「アートプロジェクトの言葉がわからない!」。こうした疑問に対し、みんなで時間をかけて対話を重ねてきた新井さんたち。その言葉には、街場の人たちが「表現」を自分のものにしていく、新鮮な気づきが宿っています。

そして、コロナ禍の現在。普段の活動が制限された時間のなか、ACFのチームは新たな展開を見せ始めているといいます。約3年の取り組みを通して、新井さんが感じている手応えとは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と聞いていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)

>当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉

レストランから文化をつなげたい。市民による芸術祭から始まったACF

——新井さんは普段、ご自身のお店の経営と育児に奔走しながら、ACFの活動に携われています。はじめに、新井さんのこれまでの生い立ちと、どのようにACFに関わるようになったのかについて、聞かせてください。

新井: 私の家は府中の古い地主で、この辺りにずっと住んできました。いまもすぐそばの大國魂神社に行くと、先祖代々の奉納の歴史が残っています。母は独身時代に飲食業を始めたんだけど、学生運動の激しい時代の学生だったこともあり、両親はもともと学びに思い入れが深かったのね。2人ともヨーロッパで学んでいて、写真屋の娘である母は写真を撮りながら旧ソ連を経由して現地に入り、父はベルリンの大学に行った。まだ日本で外食産業が珍しい時代、お店を続けていくのも両親の「表現」だったんだと思うんです。

そんな親だから、育て方の自由度は高くて、こどもの意思を尊重する放任主義だった。私は中学時代に学校に馴染めず、家でずっと母とテレビを見ていたんだけど、高校時代に海外に行き始め、弾けちゃった。大学時代にはそれが加速して、「半年行く」と言って2年間帰国しなかったり(笑)。結局、そのままオーストラリアやグアム、ジャカルタを転々として、いろんな仕事をしていたのね。でも、母が病気で倒れたのを機に帰国して、結婚して。母はその2~3年後に他界しました。

それで次に何をやろうか考えて始めたのが、いまのレストラン。もともと私には、文化をつなげたいという思いがあったんです。というのも、両親が以前やっていたお店は府中グリーンプラザという公共施設のなかにあって、そこを利用するいろんなサークルや市民活動の人たちのサロン的な場所だったから。書道でも麻雀でも、おばちゃんは集まると必ずご飯を食べるでしょ? そのとき、そこにピアノがあったりしたら、何かが起こるかもしれない。だから、うちの店の3階にはピアノがあって、展示もできる空白の部屋があるんです。

——飲食と同時に、文化や交流の空間でもある場所として、お店を始めたんですね。

新井: そう。ただ、両親世代では当たり前だったそういう交流は、私も含めたいまの若い世代には少ないと感じていて。きっと仕事や育児に忙しくて、「無駄な時間」に思えちゃうんだよね。でも、ふとあるとき、府中で自分の同世代にそういうことをしている人がいるのかなと思っていたら、いたの。芝辻ペラン詩子という、スーパーサイヤ人みたいな面白い人が(笑)。

——芝辻さんはACFの創設者で、以前の代表だった方ですね。

新井: この人が本当にエネルギッシュで、文化に対して自分自身の核を持った人だった。それで面白いと思って、手伝うようになりました。いまのACFの前身は、この詩子さんを始め、府中で表現活動をする人たちのネットワークとして2016年に生まれて、そのときは「フェット FUCHU TOKYO」という、市内でやる芸術祭を中心に活動していました。私はそのお金担当で手伝っていたんだけど、2017年の第2回の予算がなくて。そこで、何やらお金を出してくれるらしいと応募したのが、東京アートポイント計画との付き合いの始まりだね(笑)。

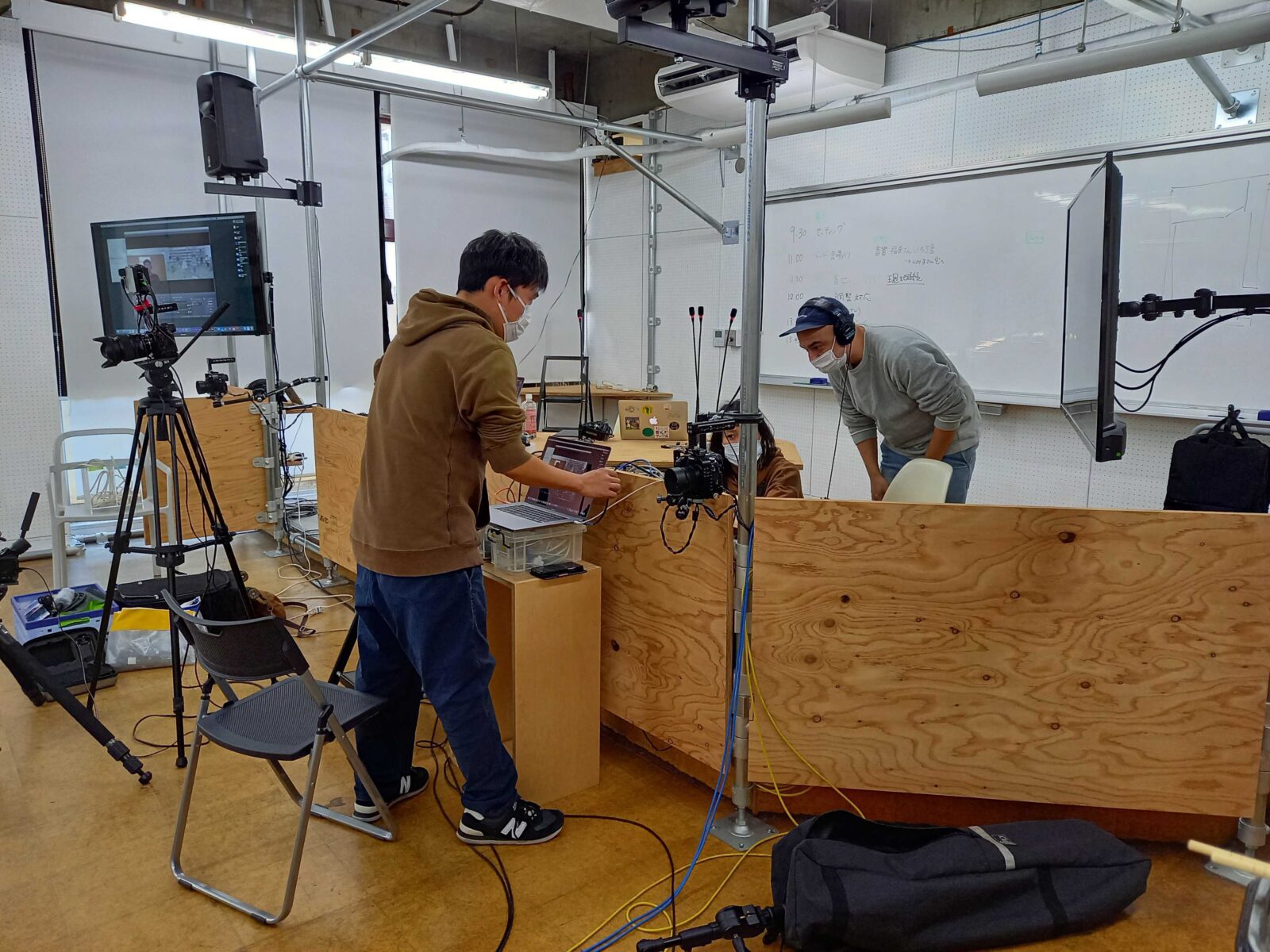

インタビュー会場はACFの話し合いでもよく使われるレストラン3階。飾られているのは、新井さんのお母さんが撮影した写真。 芸術祭はさせない!? 苦戦した東京アートポイント計画との“共催”事業

——森さんはACFのどのような点に面白さを感じて、東京アートポイント計画で共催しようと考えたのでしょうか?

森: ひとつは、応募してきた書類に「誰もが自由に表現ができるまち」という言葉があったことです。これなら引き取れるな、と。とくにACFの場合、新井さんをはじめとして運営しているメンバーの多くが、最近府中に住み始めたのではなく、昔からこの土地に住んでいる「地の人」であり、女性だった。そのメンバー構成は魅力的でした。

——「地の人」であることが魅力的とは、どういうことですか?

新井: 意外に思われるかもしれないけど、じつは府中に昔から住んでいる人たちは、すごく保守的なんです。府中ではお祭りを中心に、旧住民の人たちの力がいまでも強い。そこで女性はまちのメインになれないの。お祭りは男の人のものだから。そうした文化が根強くある府中で、私と同世代の女性たちが、表現への関心を共通点に集まったという面が、ACFにはあって。

森: わかりやすくいうと、土地の女性の居場所をどうつくるのかというのが、最初の課題としてあったわけです。新井さんも芝辻さんも、みんな一度は海外に出て、戻ってきた。そしてこの場所の居心地がどうも悪い、と。その居心地を良くするにはどうすればいいか、と生まれたのがこの集いだった。そこに僕たちが入ったんだけど、ここからギクシャクが始まったよね。

新井: はっきり言って、「アンチ森」の人がたくさんいた(笑)。

アーツカウンシル東京 東京アートポイント計画ディレクター・森司。 ——どういうことですか?

森: ACFはもともと、さっきの「フェット」をやりたいと応募してきたんです。でも、僕はその芸術祭にはあまり惹かれていなかった。たしかに、一見規模が大きくて賑やかな芸術祭だけど、コントロールできないレベルまで業務が膨らんでいて、運営事務局は疲れているように僕には見えた。文化事業の運営としては破綻しかかっている。それで、僕たちとの共催事業としては、この芸術祭は続けられないと伝えました。本人たちがやりたいものをわざわざ「できない」と言いにきているわけだから、嫌われるわけです。

新井: 森さんの言っていることがわからなかったのもあるよね。森さんは、「ACFは芸術祭をやったことがあるから、こういう話ができるんです」と言っていた。これはいまから考えれば、「イベント」というある意味わかりやすい活動をしていた経験があるから、そうではないものの重要性を共有できるはずだ、という意味でしょう。でも、当時の私たちメンバーには、その言葉の意味がわからなかったんです。すでに実績と言えるものがあるのに、そうではないと言われたら、何にお金をつけようとしてくれているのか、と。

森: 僕はプログラムではなく、メンバーの魅力に賭けていたから。その違いだよね。

新井: そもそも見ているものが違うんだから、話が合うわけがないんですよ。ただ、私自身は話を聞きながら、「面白いおっさんだな」と思ったわけ。森さんって、答えを教えてくれるわけではないの。問題提起だけをぽっと置いて、帰っちゃう。それが私には面白かったんだけど、チームは大混乱。「アンチ森」の鎮火だけで大忙し!

——(笑)森さんのオファーは、具体的に何だったんですか?

森: ずっと言っているのは、拠点を持ってほしい、ということ。でも、これについてもなかなか理解してもらえなくて、拠点をめぐっても何人も辞めてしまった。

新井: 本当に、私のACF人生は「屍」のうえを歩いているみたい(笑)。なんで拠点を持つことの意味がわからないかというと、主婦の感覚からすると、お金の使い方としておかしいの。私たちは目の前の必要なものにお金を使うでしょ? 毎日、大根の10円の違いに頭を悩ませている。そういう主婦からすると、いつ終わるかわからない1年単位の事業のために、目に見える成果とは言えない拠点を持つってことの意味がわからない。

しかも、私たちはフェットで会場として使わせてもらった既存の市内のお店を50箇所くらい知っていたから。新しく借りるなんて、敷金礼金の無駄じゃないか、と。でも、拠点を持つというのは、本当は人が育つための場所に投資してくれ、ということでもある。要は、養育費と同じようなものなんだけど、そのことがわかるまでに時間がかかりましたね。

コロナ禍の、「拠点」をめぐる長い長い話し合い

——その後、拠点をめぐってはどのような動きがあったのでしょうか?

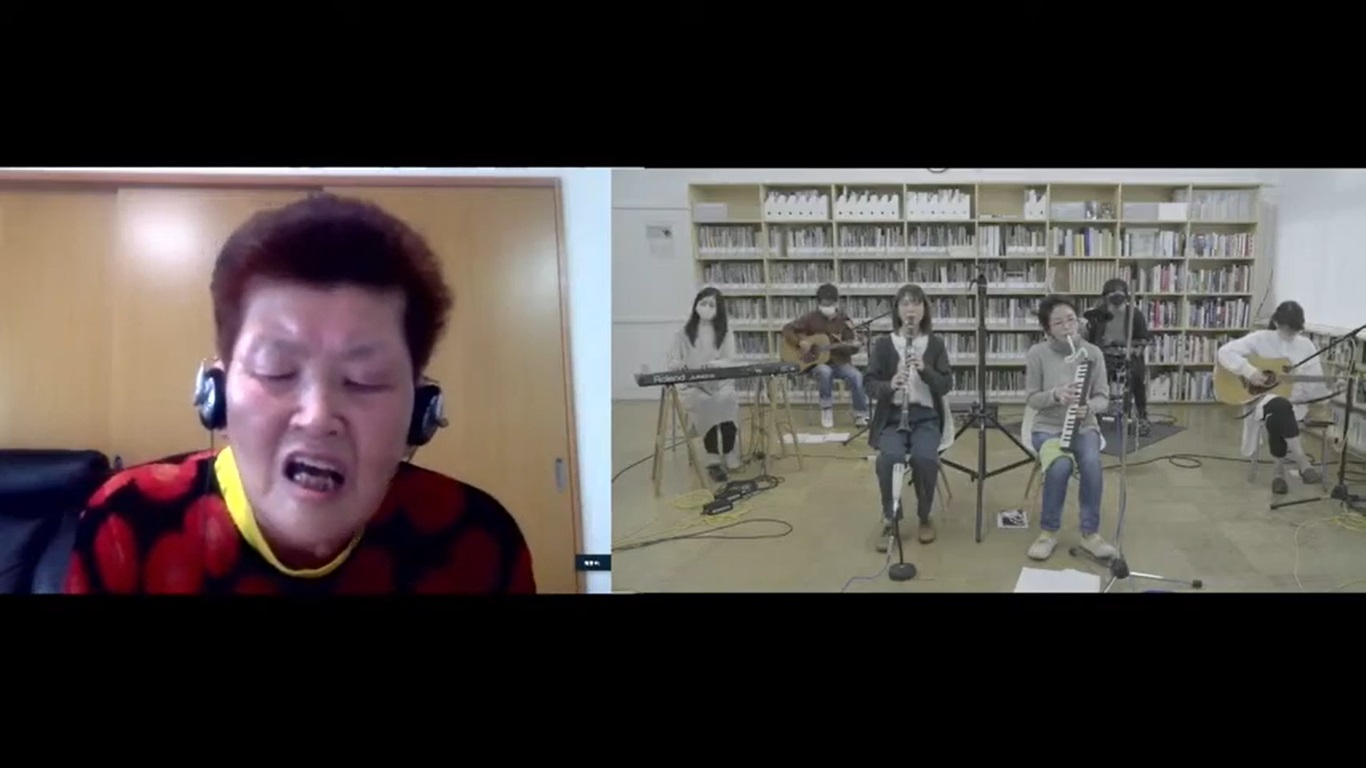

新井: 拠点はいまもまだ借りていません。でも、いろいろ考えていくと、やっぱり欲しいんだよね。もちろん、ミーティングで集まる場所はいくらでもあるんだけど、それだと偶然に誰かがふらっとやってくる余白がない。そうじゃなくて、ただお茶を飲みに来た人から予期せぬつながりが生まれるような場所が、やっぱり必要。それで、もう一回、「拠点事業」としてACFを考えてみようと立ち上がったのが、今年度のスタートだったんです。

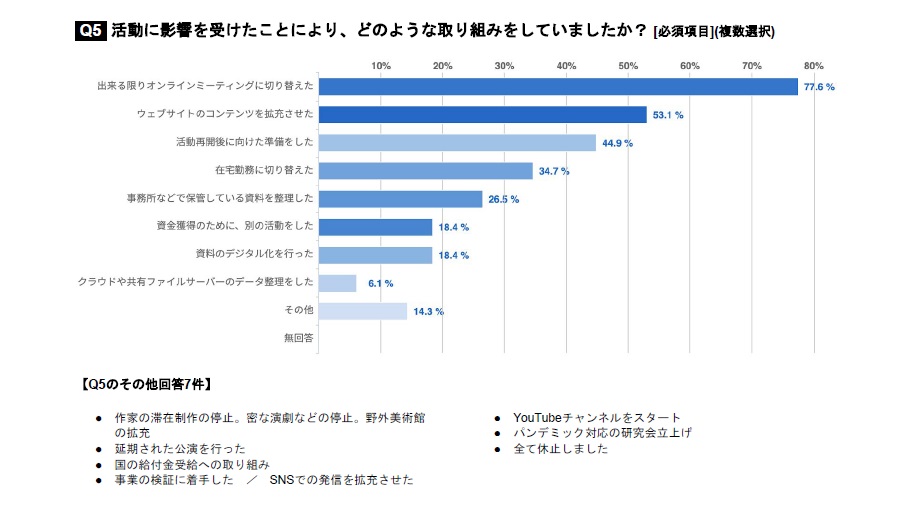

そしたら、コロナ禍になってしまった。そのことで、社会のリモート化が進んで、人同士が会わない時代になっている。じゃあ、集まる場所はいらないのか? それでもやっぱり必要なのか? そういうことを、この1年間、ずっと話し合ってきました。

——拠点が必要かどうかをずっと話し合うんですか?

新井: そう。それで何年も引っ張っているから、すごいよね(笑)。

森: ここの現場は、とにかく会議が長いんです。普通、時間が来たら止めるじゃない? でも、何回も同じ場所をループをしながらも、会話をしていけるタフさがある。それで脱落してしまう人もいるんだけど、そのプロセス自体は、じつはすごく大事だと思う。

新井: それはこの1年ですごく感じましたね。じつは今年度、ACFでは新しくチームを組み直したんです。ACFにも、ましてやアートにも関わりがなかった人をたくさん揃えた。

そうなったのも、森さんの一声があったから。今年度の初め、相変わらず私は、「今年どんな事業をやるかを森さんに伝えないと」と思っていた。それで、いろんな事業案の話をしていたら、森さんが「やめなよ」と。「今年はコロナだから、事業ではなくて力を蓄えることに時間を使ったら?」と言ってくれて。つまり、「何もしなくていいよ」と。その言葉の意図もやっぱりよくわからないんだけど(笑)、すごく肩の荷が下りたんだよね。

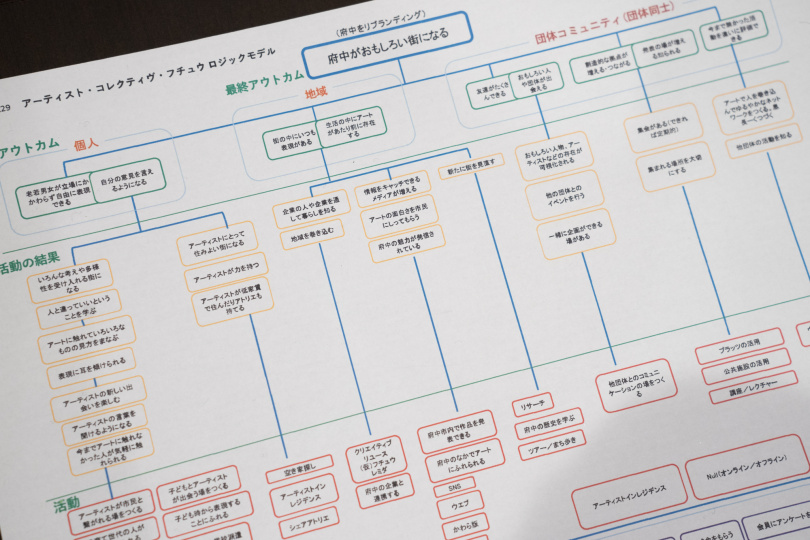

森: ACFの場合、外に向けた細かい事業の話より、メンバー自身がどのようにこの活動に関わるのかを考える、その時間の方が大事だと思っているんです。

新井: それで、新しいチームをつくった。そのとき、うちの特徴でもあるんだけど、みんなの言語がぜんぜん違うわけ。それぞれ、持ち寄ってくる自分の「アート」が違う。これは私の考え方なんだけど、その状態でいくらリモート会議をしてもダメなんだよね。あれは仕事とかすでに動いている事業があるときは便利だけど、こういう何かを生み出す活動では、まず全員の言語を揃えることが大事。そのための時間を森さんはくれたんだと受け取って、そこからは100本ノックのように、週2回くらいの頻度でとにかく集まって話しました。

——何を話すんですか?

新井: とりとめのない、無駄な時間の共有みたいなことを延々やっていく感じですね。

森: 普通でいう、目的を持った合理的な会議ではないんですよ。そうではなく、その手前にある、何かを決められるようになるためのリードタイム、いわば、チームビルディングの時間をたくさん持った。それでしばらく経った頃に話してみると、すごく歯車が合っている感じが生まれていて。いまこのチームは、とてもいい状態になっているんです。

>当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉 へ

Profile

新井有佐(あらい・ありさ)

Artist Collective Fuchu[ACF] 事務局長

1984年、東京都府中市生まれ。レストラン「IN VINO VERITAS サングリア」オーナー。桜美林大学経営政策学部卒業。10代の頃より海外放浪をはじめ、大学時代からオーストラリア、アメリカ、インドネシアを転々とし、2013年帰国。結婚、出産を経て地元府中でレストランを開業する。2017年より「Artist Collective Fuchu[ACF]」に参加。2児の母でもある。

Artist Collective Fuchu [ACF]

府中市とその周辺地域を中心に、芸術・美術活動のあらゆる表現を通じて「アーティストにとって住みよいまち」、ひいては市民の自由で活発な「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクトです。https://acf-tokyo.com/