手話でのコミュニケーションの基礎とろう文化を学ぶ「アートプロジェクトの担い手のための手話講座」。

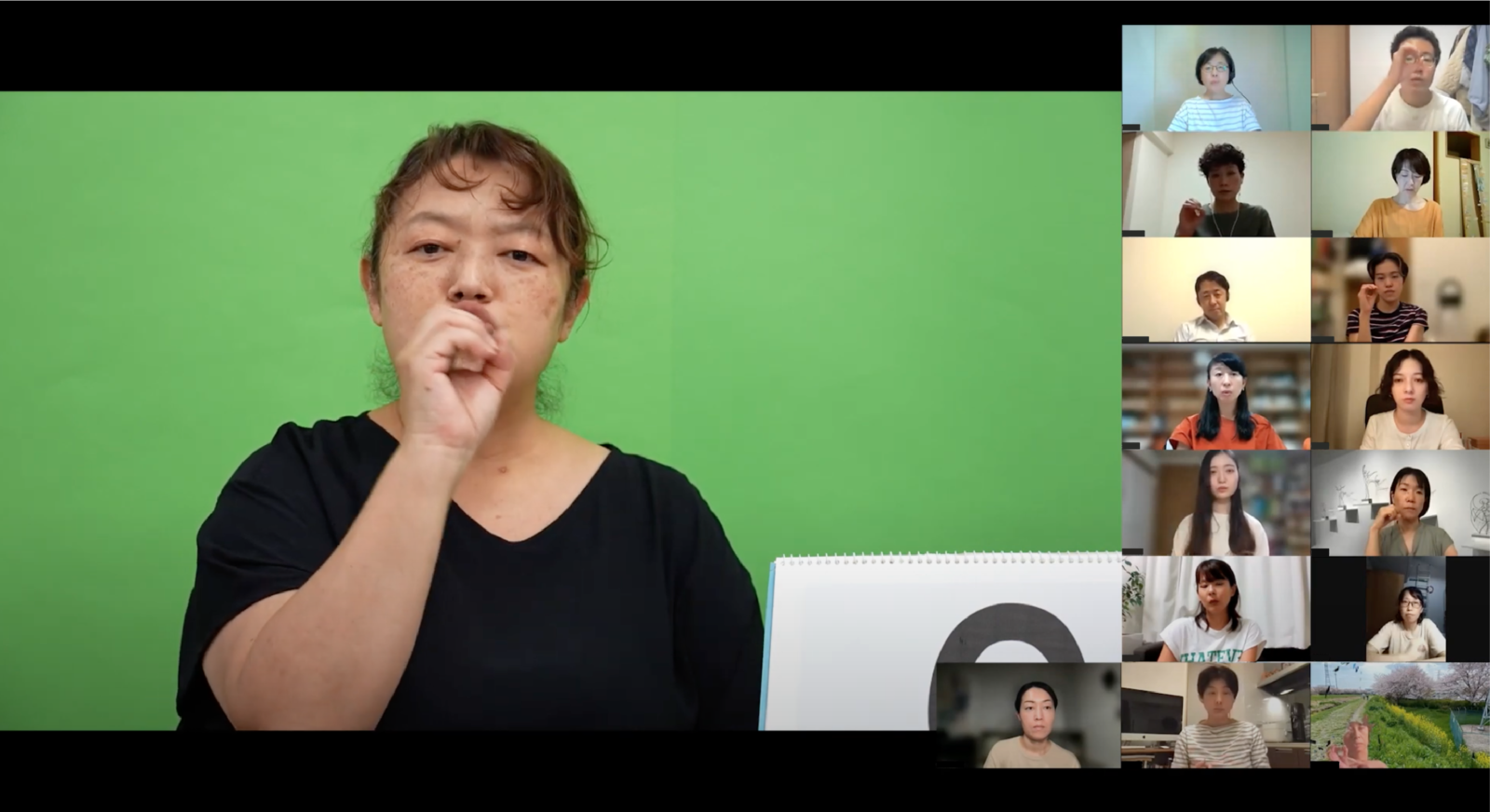

3ステップで通年開催される講座のひとつ「手話と出会う。」が2022年9月、オンライン講座として開かれた。

講師は、俳優/手話・身体表現ワークショップ講師の河合祐三子さん、手話通訳は、瀬戸口裕子さん。ステップ2の講座の様子を、実際に手話講座に立ち会った企画者の視点からご紹介する。

映像プログラムによる個人学習とオンライン講座での実践

ステップ2は、2021年度に制作・公開した「映像プログラム|手話と出会うアートプロジェクトの担い手のための手話講座」を教材に、オンラインで手話でのコミュニケーションの基礎を学ぶ講座だ。参加者は、事前に映像プログラムを視聴して個人学習を行い、毎週木曜日に開講されるオンライン講座に参加。アートに関わる手話単語だけでなく、ろう者と聴者のコミュニケーションの違いなど、ろう文化にも触れる時間となった。

9月1日(木)第1回 手話の基礎表現を学ぼう

第1回で学んだのは、自分の名前の表し方、時間・数字・曜日の表現について。例えば、名前に含まれる山、川、谷、木、田など、そのものの形から手話表現が生まれているものがあることや、本や寺など動作から手話表現が生まれているものがあるといった、手話言語の成り立ちについても学習する時間となった。

数字の「0(ゼロ)」と英語の「O(オー)」は似ている。その違いは数字の「0」は手の形を少しだけ震わせるといった違いがあることや、手話で表す際、利き手は動きが多く、非利き手はあまり動かさないといった解説など、個人学習ではなかなか気づけないポイントをオンライン講座では補足し解説した。

9月8日(木)第2回 自分のことを伝えてみよう

第2回は、音声言語を使わないサイレントな状態で河合さんが参加者の名前を呼び、参加者(名前を呼ばれた人)は前回の復習を兼ねて「私は〇〇です」と手話で自己紹介する時間からスタート。さらに、手話で足し算、引き算、掛け算、割り算の問題を出し合って答えるゲームをしながら数字の表し方を復習した。また、講座のなかで河合さん自身の経験やろう者の学習環境についても共有があった。

河合さん「私は幼い頃、掛け算などは先生の『口形』を見て覚えました。だから、『7(しち)』や『4(し)』など口形が似ているものは読み取るのが難しくて不安になって、算数に苦手意識があります。現在のこどもたちは、手話で学習できているのでうらやましいです」

続いて、ろう者とのコミュニケーションにおいて大切な、反応を示すこと、YES/NOの示し方について学習。「いいえ」や「NO」を示すときの首振りや、感情の度合いの表し方など、NMM(非手指要素)についても一つひとつ練習した。例えば、星1つのときの「嬉しい(=そんなに嬉しくない表情と動作)」、星3つのときの「嬉しい!」や星5つの「とっても嬉しい!!」では、星が増えるごとに手話のスピードが速く強く表現され、顔の表情も目が大きく見開いたり、眉や肩が上がったりなどの変化が出てくる。

この日は、最後に色の手話表現を学んだ。「あなたの好きな色はなんですか?/あなたの嫌いな色はなんですか?」というやりとりを河合さんと参加者で行い、「好き/嫌い」を伝える練習を行った。

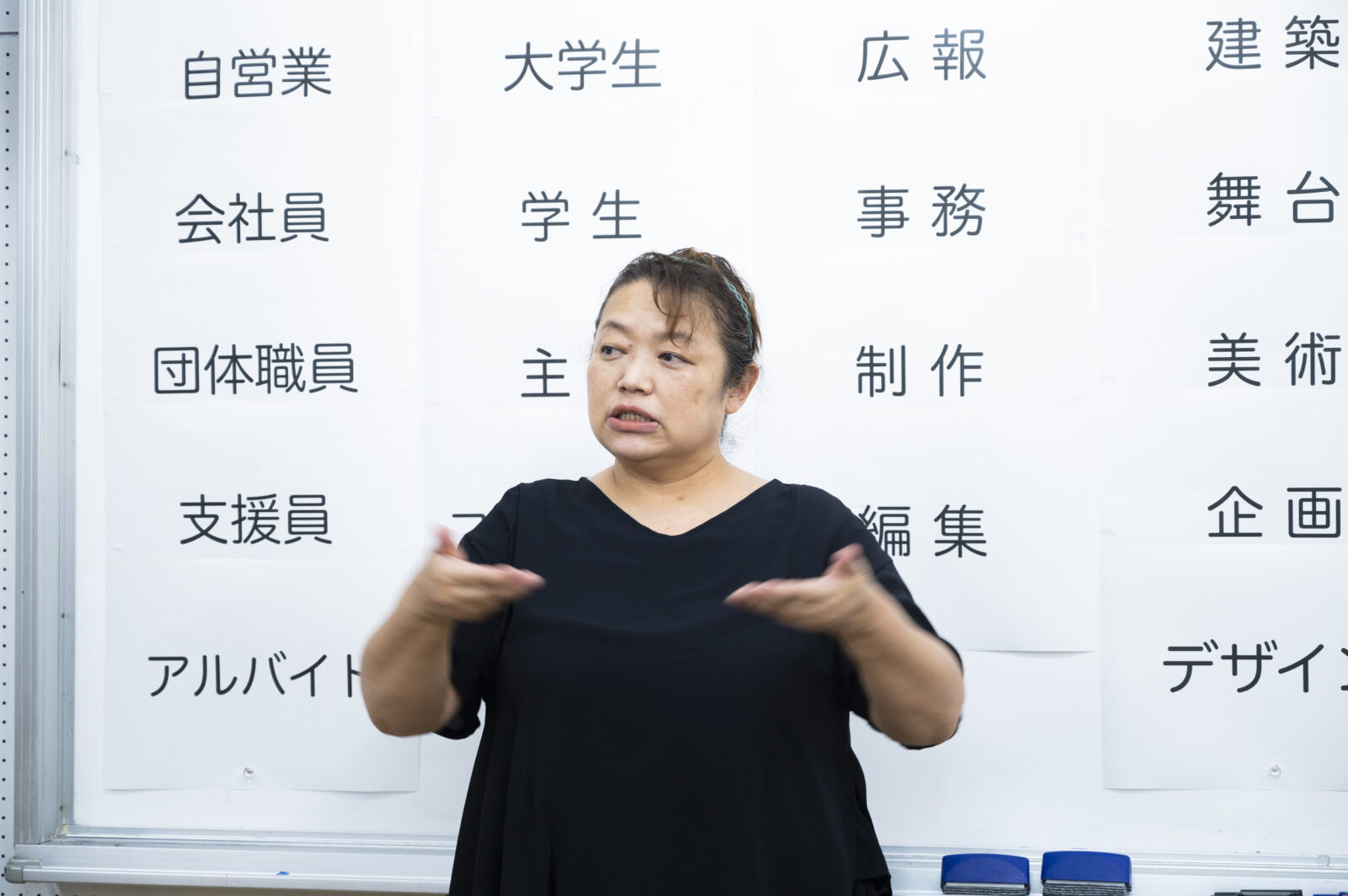

9月15日(木)第3回 仕事のことを伝えてみよう

第3回は、職業・役割の表し方について学習。事務、広報、企画、編集、アート、イベントなどアートに関係する仕事はどのように表せばいいのか具体的に学んでいった。手話では「美術」+「場所(または建物)」で「美術館」と表すなど、「〇〇+場所」「〇〇+担当」「〇〇+人」というように、組み合わせて表現できる。

次に、学んだ手話を使って、実際に参加者と河合さんで仕事に関する会話のやりとりをしてみた。「あなたの仕事はなんですか?」と河合さんが質問し、参加者の1人が手話で答える。それをもう1人の参加者は読み取り、相手の仕事について再度手話で表現する。

この回では、自分のことを伝えるだけでなく、相手の手話をしっかりと見て、理解し、確認する練習を行うことができた。

9月22日(木)第4回 CL表現(描写的表現)を学ぼう

第4回は、はじめに前回の振り返りと、河合さんからろう者と会話をするときのアドバイスがあった。

河合さん「まずは、相手の目を見ること。次に、相手の言っていることがわからないときは、はっきりと『わからない』ことを伝えてください。それは失礼なことではありません。他にも『ちょっと待ってください』『もう少しゆっくり表してください』『それは何ですか?』など、確認してコミュニケーションすることが大切です。ろう者は確認し、納得してコミュニケーションを進めるという文化があります」

続いて、目で見たままを伝えるということや、さまざまなCL表現(描写的表現)について学習した。

河合さん「CL表現とは、『Classifier(類辞)』という意味です。木や鉛筆など『細長いもの』を数えるときは1本、2本と数えますね。紙やお皿など『薄いもの』を数えるときは1枚、2枚、本のような『厚みのあるもの』は1冊、2冊というように、こうした類別詞を手話では『手形』で表します。CLには形を表現する『実体CL』と動きを表現する『操作CL』があります」

実は、今年度開催した手話講座のステップ1では参加者たちと伝達ゲームを行ったが、そのとき行っていたのもCL表現だった。

ピンポン玉とバランスボール、水玉模様やストライプ柄、さまざまなグラスの形、行列、ギャラリーの壁に絵が飾られている様子など、イラストに描かれたものを見たまま表す練習や、瓶からコップに牛乳を注ぐ動画を見て、その質感や質量、状態を表す練習を行った。

物の形、大きさ、動きや位置、見たままを表すことは、手形だけではなくNMMが重要になってくることを実感した回だった。

9月29日(木)第5回 間違いやすいポイントを知ろう

最終回は、再び音声言語を使わないサイレントな状態で、河合さんと2、3人のグループで会話の練習を行った。参加者は、お互いに助け合って河合さんとコミュニケーションしても良いという設定で行われた。

これまでステップ2で学習してきた「YES/NO」や「わかる/わからない」の反応をはっきりと示すこと、NMMや度合いを会話のなかで行ってみる。わからない手話表現や単語があったときは筆談も使いながら、「あなたの趣味は何ですか?」「どんな映画を見ますか?」「今日はもう晩御飯を食べましたか?」などの日常会話の練習を行った。会話のなかで、「ちょっと待ってください。それは何ですか?」「わからないです。もう一度お願いします」と自然と確認し合う参加者の様子があった。

最後に、参加者との会話をふまえて河合さんからアドバイスがあった。

河合さん「うーん、と考えているときは、『ちょっと待ってください。今、考えています』ということも示すのが良いです。そうした反応がないと、ろう者は、相手が考えている状態なのか、それともわからない状態なのか、どっちなのだろうと心配になるんですね。自分の状態も相手にはっきりと伝える、それも大切なポイントです」

ろう者とのコミュニケーションでは、自分の意思や状態も具体的に伝える必要があること、その重要性に改めて気づく最終回だった。

コミュニケーションとは、一方的に行うものではない。相手の様子を見て、自分の意思や状態を伝え、お互いに確認し合いながら会話を重ねていくもの。人と人が出会い、お互いの感覚の違いを認めながら、諦めずに伝え合う行為だと思う。

ステップ2「手話と出会う。」では、各回で映像プログラムの内容や前回実施した内容を復習し学習を深めるだけでなく、繰り返し繰り返し手話表現の表し方や、音声言語に頼らない状況をつくり手話での会話練習を重ねてきた。限られた時間ではあったが、手話での会話、ろう者とコミュニケーションするときの身体感覚を少しでも掴んでもらえていたなら嬉しい。

視覚身体言語である手話は、目で見て、繰り返し、繰り返し身体を使って学ぶ必要がある。だから、参加者のみなさんにも、引き続き「映像プログラム」も活用いただきながら学習を重ねてみてほしい。さらに、各地のアートプロジェクトの担い手の方々にも、この「映像プログラム」が「手話と出会う」きっかけや、アートプロジェクトのアクセシビリティを考える一助となることを願っている。

私も引き続き、手話でのコミュニケーションやろう文化について知り、学び、アートプロジェクトの現場で実践を重ねていこうと思う。