千住の1010人 from 2020年《2021年を作曲する アジアだじゃれ音Line音楽祭》

オンライン参加型企画とまちの風景を編集した音楽映像作品

2022.03.12

オンライン参加型企画とまちの風景を編集した音楽映像作品

2022.03.12

『HAPPY TURN/神津島』が2021年度に実施した「アーティスト・プログラム」の記録映像です

2022.03.05

「19個の質問」と回答をもとにしたコンサートを記録する映像作品

2022.02.12

多文化社会のありようを多角的に体感する展覧会の記録映像

2022.01.31

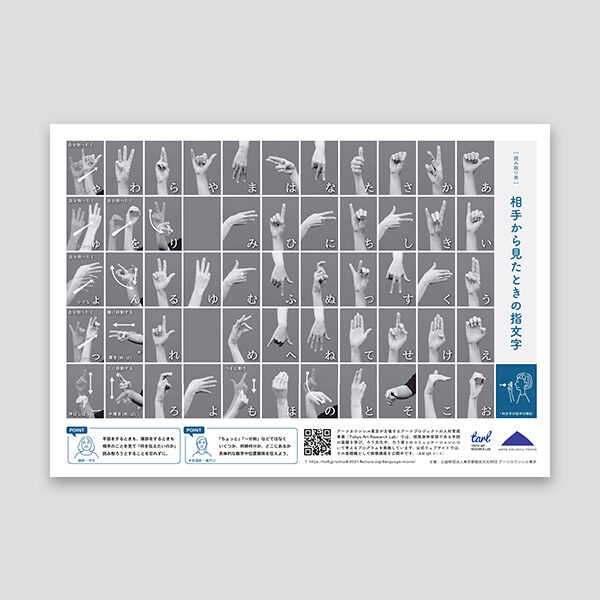

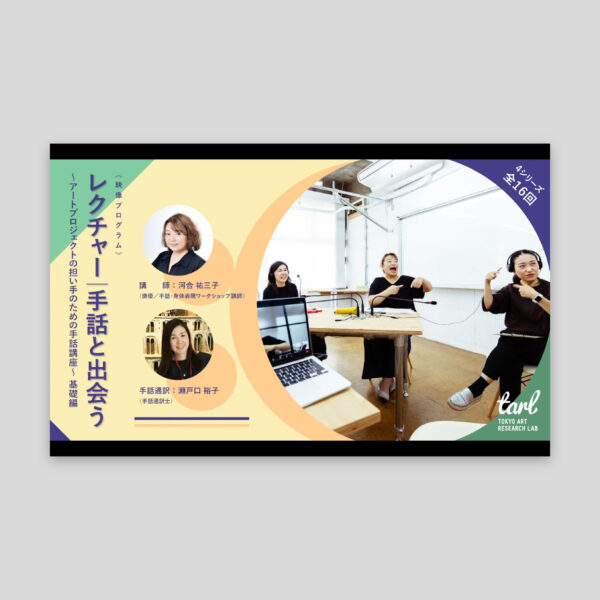

「相手から見たときの指文字(読み取り用)」と「自分から見たときの指文字」の一覧表です。

2021.12.17

写真家、ダンサー、インタープリター(通訳者・解釈者)とともに、身体性の異なる人々の世界に触れながら、“ことば”による表現だけではないコミュニケーションの在り方を探り、その可能性について考えた「スタディ1|共在する身体と思考を巡って 東京で他者と出会うために」。 本書は、プログラムのなかで行われた議論やワークショップの様子、スタディに取り組みながら考えたことを、ナビゲーターや参加者自身が綴ったアーカイブブックです。

2021.07.30

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。 ドイツの芸術祭「ミュンスター彫刻プロジェクト」を考えることから始まったこのスタディ2は、彫刻、公共、東京、美術/演劇、などのキーワードを元に2018年から3年間実施されました。 本書では、活動の流れとそのなかで交わされたことば、そして活動のなかで生まれたさまざまな問いを記録しています。 ※本書は2018年度「2027年ミュンスターへの旅」、2019年度「東京彫刻計画―2027年ミュンスターへの旅」、2020年度「トーキョー・スカルプチャー・プロジェクト―2027年ミュンスターへの旅」の取り組みをもとに制作しました。

2021.07.30

自分とは異なるルーツを持つ人とコミュニケーションをとろうとするとき、何かしらのハードルを感じる人は多いのではないでしょうか。 この冊子は、東京プロジェクトスタディ3「Cross Way Tokyo ー自己変容を通して、背景の異なる他者と関わる」のプロセスをまとめたドキュメントブックです。スタディでの活動のなかで生まれた議論、思考を記録した「スタディ」パート、スタディを通して立ち上げたメディアを紹介する「メディア」パート、2つのパートで構成されています。

2021.07.12

2021.07.28

本書は、視覚身体言語と音声書記言語の特性によって変化するコミュニケーション表現や思考について、手話通訳という存在・役割に着目し、「間」に立つものの視点やつたえ方、受け取り方、読み取りの技術を通して「つたえる、つたえあう」について、改めて捉え直そうとするものです。 コミュニケーションについて手話通訳の視点から解きほぐそうとするパートとそれらの内容と連動する「Communication Card 」、手話通訳者・翻訳者による座談会やコラム、筆者・和田夏実がナビゲーターとして携わった「東京プロジェクトスタディ1|共在する身体と思考を巡って─東京で他者と出会うために─」(2020年度)での実践の中で得た気づきなどで構成しています。 ※本書は、2020年度「アセンブル4|伝える・わかるを考える Interpret○▲□」の取り組みをもとに制作いたしました。

2021.07.30

変わりゆく震災後の東北のいまと、表現の生態系を定点観測するジャーナル

2021.03.11

Art Support Tohoku-Tokyoを担当してきたプログラムオフィサーが、この10年の経験を、11の出来事から振り返ります。

2021.03.11

「つながる湾プロジェクト」は宮城県松島湾とその沿岸地域の文化を再発見し、味わい、共有し、表現することで、地域や人・時間のつながりを「陸の文化」とは違った視点でとらえなおす試みです。本書は、2016年から発行してきた『松島湾のハゼ図鑑』、『松島湾の牡蠣図鑑』、『松島湾の船図鑑』、『松島湾の遺跡図鑑』の4冊を1冊にまとめて少し加筆した本です。 いま僕の目には、この海が前より美しく見える。10年前に大きな災害を経験したこともその要因の一つではあるけれど、たぶんそれだけでもない。図鑑制作を通して知ったひとつひとつのことが僕の中で網のようにつながり、あるいは油絵具のように層をなし、景色の見え方が立体的になっているのだと思う(「おわりに」より)。

2021.03.31

「船」をつかった演奏実験をまとめた2020年の記録

2021.03.26

1010人の演奏者たちが集うはずだった場所の風景を組み合わせて作曲・編集した音楽作品

2021.03.12

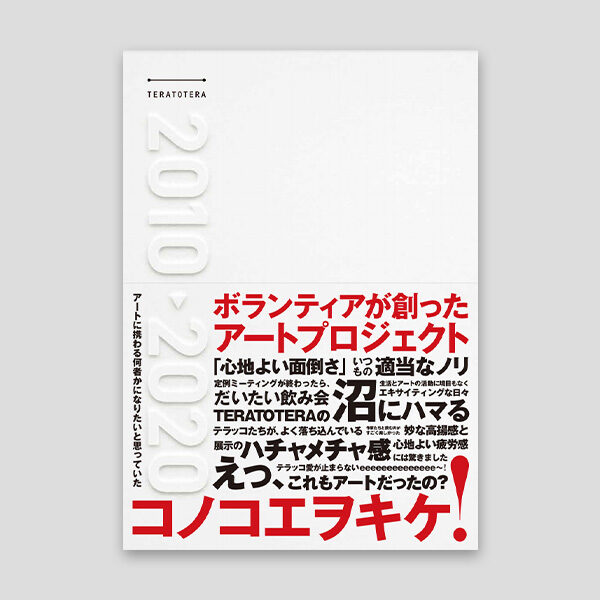

TERATOTERA(テラトテラ)10年間の取り組みを、企画の中心を担うボランティアスタッフが中心となりまとめたドキュメント

2021.03.11

「千住のまち」をテーマに制作した曲を辿るイベントの記録

2020.12.12

震災後に生まれた知恵や技術などが「声」となって交差するオンラインのラジオプログラム

2020.06.27

福島県いわき市にある県営復興団地で行っている「ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへ」の「報」告会でありながら、演「奏」会でもある、オンラインでの集いです。

2020.11.02

2020.11.10

TERATOTERA(テラトテラ)が2020年に開催したオンライン企画のアーカイブ映像

2020.10.15

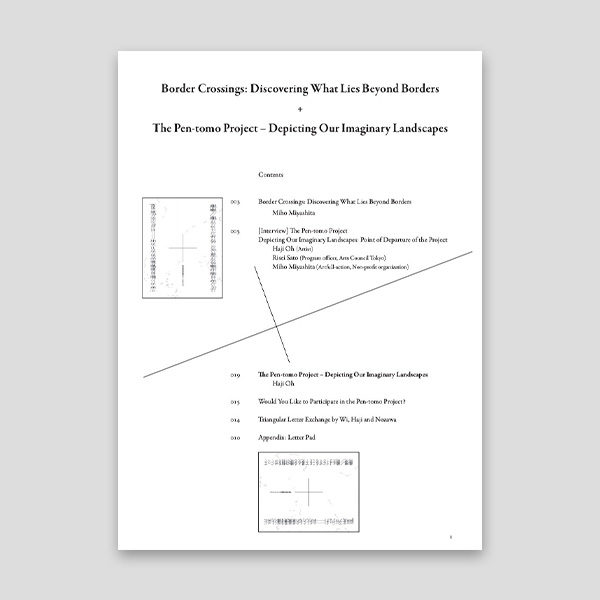

Koganei Artfull-action! is launching the Pen-tomo Project with artist Haji Oh. This small leaflet has been prepared as a memorandum to record its starting point from which various projects and studies will develop.

2020.06.20

本誌は2019年度に小金井アートフル・アクション!(小金井市芸術文化振興計画推進事業)で実施した2つの小学校との連携授業の記録です。 小金井市立前原小学校での「スライム自由研究の記録」、小金井市立本町小学校での「小学生のためのプログラミング入門」のほか、インタビューを収録しています。

2020.06.01

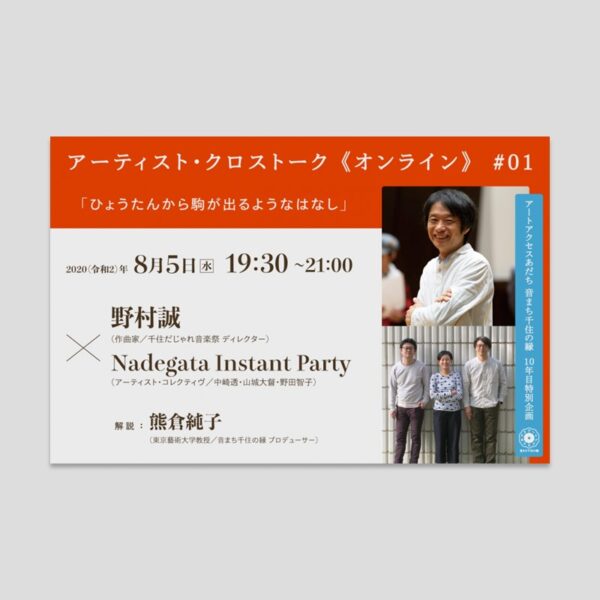

2020年度に活動10年目を迎える音まちが企画する、関連アーティストとゲストによるトークシリーズ

2020.08.05

「移住と移民・多文化社会」へのアプローチを紐解くトーク映像

2020.07.29

2020.07.02

Art Support Tohoku-Tokyo 2011→2021は、東日本大震災の経験を未来につなげるメディア

2020.06.27

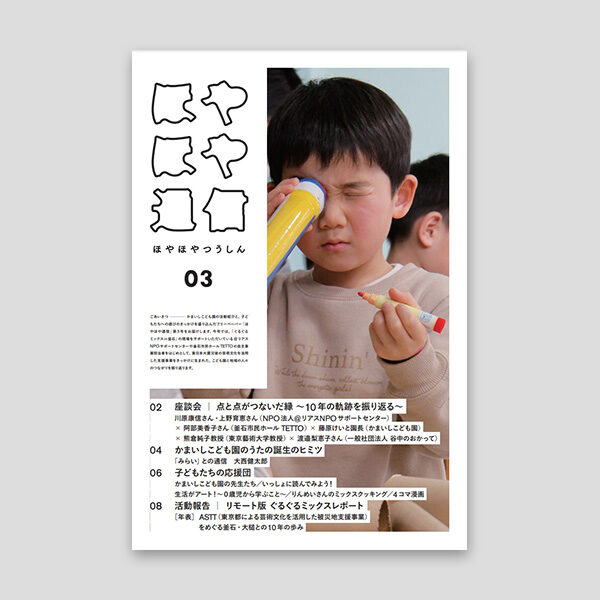

岩手県釜石市の「かまいしこども園」の活動紹介と、子どもたちへの遊びのきっかけを盛り込んだフリーペーパーです。ホヤといえば、釜石市民におなじみの海産動物を思い浮かべるかもしれませんが、「ほやほや」という言葉には、【1.でき上がったばかりで、柔らかく湯気の立っているさま。2.その状態になったばかりであるさま。3.声を出さず、にこやかに笑うさま。ほくほく。】といった意味があります。かまいしこども園と子どもたちが生み出す“ほやほや”な出来事をお召し上がりください。

2021.03.26

2009年から2013年にかけて、台東区谷中界隈を舞台におこなわれた「ぐるぐるヤ→ミ→プロジェクト」は、既存のマネジメントのセオリーにおさまらない、非合理で過剰ともいえる対話のプロセスによって成立するアートプロジェクトでした。本書では、立ち上げから10余年の歳月を経た今、あらためてプロジェクトを俯瞰してみることで関係者の当時の思いや狙いについて言語化を試みました。 ギリギリまで何が出てくるかは分からない。でもそれがすごく芸術的醍醐味のある現場になっていく。(p.65)

2021.03.25

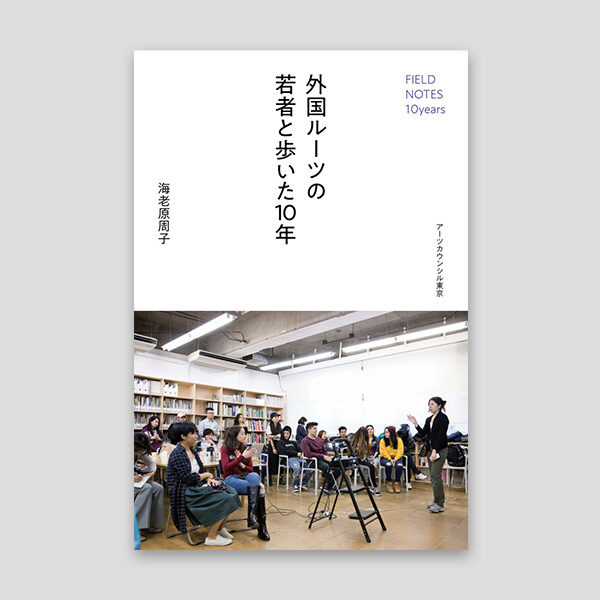

『移民』の若者たちを異なる文化をつなぐ社会的資源と捉え、アートプロジェクトを通じた若者たちのエンパワメントを目的とするプロジェクト「Betweens Passport Initiative」。東京アートポイント計画では2016年から3年間、一般社団法人kuriyaとプロジェクトを展開しました。本書はkuriyaの代表理事・海老原周子が、これまでの自身の取り組みから見えてきたものをまとめました。外国ルーツの若者を取り巻く現状やワークショップの現場で見えてきた課題、次の10年に向けて取り組むべきことの提案などを、活動の記録と共に記しています。 「共につくる・共に歩む」 と、言葉ではきれいにつづることができても、現実はそんなに簡単ではない。たくさんの乗り越えられない壁や理解できない互いの違い、そういったものに戸惑い、ぶつかり、限界を感じながら、それでも歩んでいかなければならない。その中でどれだけ共通の記憶を持つことができるかが、多文化共生を進めていく中で一つの鍵を握っていると考えられる(本書25頁より)

2021.03.15