10年を伝えるための101日 「東京アートポイント計画 ことばと本の展覧会」ドキュメントレポート

都内47団体と38件のプロジェクトを実施してきた『東京アートポイント計画』の10周年企画、「東京アートポイント計画 ことばと本の展覧会」。2019年3月2日〜18日の17日間、ROOM302(3331 Arts Chiyoda)で開催しました。本書は、企画の立ち上がりから展覧会に至るまでの試行錯誤を、企画の統括をしたプログラムオフィサーの視点でまとめています。

*本書について、ニュース記事でも詳しくご紹介しています。

紹介記事はこちら

*「東京アートポイント計画」事業の10年の取り組みをまとめた書籍も販売中です*

『これからの文化を「10年単位」で語るために ― 東京アートポイント計画 2009-2018 ―』

* 本書の販売は終了いたしました。PDFダウンロードにてお読みいただけます(2022年1月26日)。

大内伸輔、中田一会、福岡泰隆、高岡弘、森司

2019.09.25

プラクティス 制作映像

ファンファンが蓄積してきた気づきをもとにしたプログラムにまつわる制作映像

一般社団法人藝と

2019.08.23

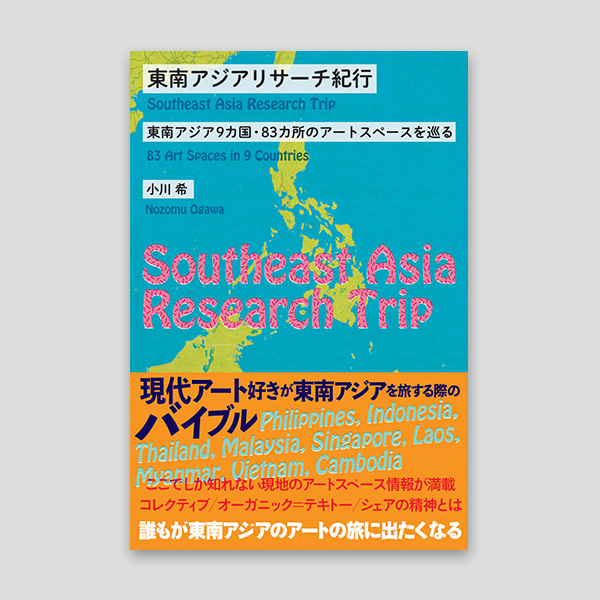

【新装改訂版】 東南アジアリサーチ紀行―東南アジア9カ国・83カ所のアートスペースを巡る

小川希(Art Center Ongoing代表)が2016年の3ヶ月間、東南アジア9カ国を巡り、83カ所のインディペンデントなアートスペースをリサーチした旅の記録を収録した書籍の新装改訂版。

東南アジアのスペース情報の更新に加え、東南アジアの多様な「コレクティブ」の在り方に触発されて立ち上げた「Ongoing Collective」での実践と葛藤、そして可能性について綴られた「『おわりに』の『つづきに』」を新たに収録しました。

※本書の販売は終了いたしました。PDFダウンロードにてお読みいただけます(2022年1月26日)。

小川希、弘川有希絵、本間順子、佐藤彩乃、地主麻衣子、高石晃、池田佳穂、本村桜アリス、太田エマ、ジョ…

2019.08.07

‘Home’ in Tokyoー確かさと不確かさの間で生き抜く

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。2019年度に立ち上がった3つのスタディのうちの一つがこの「スタディ3 ‘Home’ in Tokyo」でした。このスタディでは、さまざまな環境や条件の中、自分の‘Home’と感じられる工夫をして生き抜く人びとの日々の実践に着目し、自分や他者にとっての‘Home’のありようを理解するための態度や方法を学び、映像作品(プロトタイプ)をつくりました。本書では、スタディの歩みの記録と各作品の内容をまとめました。

大橋香奈、上地里佳、ジョイス・ラム、丸山晶崇、染谷めい、廣瀬花衣、森部綾子、染谷めい

2020.03.31

越境/越えようとすることで見える境の相をめぐって +pen友プロジェクト│わたしたちの原風景を描くために

小金井アートフル・アクション!がアーティスト呉夏枝(お・はぢ)とともに取り組む「pen 友プロジェクト」。この小さな冊子は、今後さまざまな経路を辿るだろうプロジェクトの試みや探究が、どのような相を見せていくのか、立ち戻り、更新していくための備忘録であり、これからの歩みの最初の標(しるべ)として書き記し、語り合い、そして、更新されつづけるものとして編まれました。

特定非営利活動法人アートフル・アクション、松田洋一

2020.03.25

いま「合奏」は可能か?─心・技・体を整えて広場にのぞむために

アートプロジェクトの現場で起こりうる屋外などの公共空間での音楽の演奏にあたり、公共空間における音楽のあり方についての調査や、音量に関する規制の成り立ちの分析を行うプログラム。5人のさまざまな領域の専門家に、音楽が奏でられる空間での共生のあり方をインタビューし、その気づきや方法論をまとめました。

清宮陵一、杉原環樹、綾女欣伸、大内伸輔、杉原環樹、清宮陵一、長谷川健太郎、山本マオ、加藤甫、清宮陵…

2020.03.25

TERATOTERA DOCUMENT 2019

JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”を繋ぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクトTERATOTERA(テラトテラ)。

2019年度の活動は、「コレクティブフォーラム」や、アーティストがパフォーマンスのタスキをつなぐ「駅伝芸術祭 リタ~ンズ」、大型展覧会「TERATOTERA 祭り2019」、アートプロジェクトの基礎を学ぶ連続講座などを実施しました。

本ドキュメントのテキストのほとんどは、企画の中心を担うボランティアスタッフ「TERACCO」や、「TERACCO」から発展し発足した「Teraccollective」メンバーたちの言葉によって構成されています。臨場感あふれる案内のもと、地域に根ざしながら現在進行形で成長を続けるアートプロジェクト=TERATOTERAの2019年度の軌跡をたどっていただけるドキュメントです。

小川希、西岡一正、トール至美、阪中隆文、磯崎憲之、高野裕二、眞壁かおり、河内彰、Ryan Holmberg ライ…

2020.03.23

続・東京でつくるということ わたしとアートプロジェクトとの距離を記述する

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」の一環として行われた「東京プロジェクトスタディ」。2019年度に立ち上がった3つのスタディのうちの一つがこの「スタディ1 続・東京でつくるということ」でした。このスタディでは、2019年秋に東京で行われたアートプロジェクトを事例として取り上げ、参加者は「観察者・記述者」としてフィールドワークを行ったり、参加者一人ひとりが「東京でつくる」を巡ってテーマを決め、半年間かけて1本のエッセイを執筆しました。本冊子はスタディ1の活動記録およびメンバー全員の「東京でつくる」を巡るエッセイをまとめたものです。

石神夏希、朝山紗季、今井亜子、佐藤しずく、高須賀真之、タカノレイ、富樫朱梨、中村須美子、矢内純子(…

2020.03.23

つながる湾の軌跡 2013-2020 アーカイブプロジェクト

つながる湾プロジェクトは、東日本大震災後の2011年、もともと地元で活動していたメンバーと、東京都の被災地支援事業チームが出会ったことをきっかけに、2013年に生まれ、以後、アーティストや参加者を含め、この地域に関わるさまざまな人と対話と実践を繰り返しながら進んできました。

震災から10年目を迎えるにあたり、これまでに辿ってきた軌跡を、プログラムの変遷とメンバーの視点の変遷、両面から振り返るポスターを制作しました。

アーツカウンシル東京、つながる湾プロジェクト、谷津智里、加藤貴伸、SkyStars.、今野印刷株式会社

2020.03.19

ラジオ下神白 あのとき あのまちの音楽から いまここへ 2017-2019

住民のみなさんのまちの思い出とともに、その当時の馴染み深い音楽をラジオ風CDにしてお届けしてきた、「ラジオ下神白 あのとき あのまちの音楽から いまここへ」の記録集です。

ラジオ下神白、川村庸子、高橋創一、高木市之助、高木市之助、薄木利晃、一般社団法人NOOK、株式会社グラ…

2020.03.24

ラーニング・ラボ 記録映像

アートや教育、まちづくりなど様々な分野の研究者やアーティストをゲストに招いたレクチャーシリーズ

一般社団法人藝と

2019.02.09

Stories Behind Building Community for Youth Empowerment 高校・大学・NPO の連携による多文化な若者たちの居場所づくり:都立定時制高校・多言語交流部の取り組みから

Betweens Passport Initiative は『移民』(* )の若者たちを異なる文化をつなぐ社会的資源と捉え、アートプロジェクトを通じた若者たちのエンパワメントを目的とするプロジェクトです。『移民』の若者が多く在籍する都立定時制高校という学びの場に焦点をあて、放課後部活動「多言語交流部 (One World)」を通じたコミュニティづくりを行なってきました。

本書は、多言語交流部 (One World) における、高校・大学・NPO の三者連携による定時制高校でのコミュニティづくりを紹介した事例集です。

* 本事業では、多様な国籍・文化を内包し生活する外国から来た人々を、『移民』と呼んでいます。

一般社団法人 kuriya、徳永智子、角田仁、海老原周子

2018.10.10

東京プロジェクトスタディ1 「東京でつくる」ということ エッセイ集

“東京で何かを「つくる」としたら”という投げかけのもと、様々な表現者の問題意識や追求したいことを出発点にチームを立ち上げ、議論、リサーチ、試作を重ねてきた「東京プロジェクトスタディ」。2018年度に新たに始まった本プログラムでは、5組のナビゲーターとともに5つのスタディに取り組みました。そのなかのひとつ、スタディ1の参加者12人が「東京とは?」「つくるとは?」という問いと向き合い、他者と自分自身との対話を通してて、逡巡しながらも言葉にすることに挑戦し書き上げたエッセイをまとめました。一人5本ずつ、主に各自でテーマを設定し、ときにはナビゲーターから投げかけられたテーマを糸口に執筆した全60本のエッセイには、「東京でつくる」ということへの思考の鍛錬とその姿勢が表れています。

石神夏希、阿部健一、五十嵐春香、石井美加、大間知賢哉、木村佳菜子、小林大悟、RuS、新堀学、斉島明、高…

2019.03.22

Tokyo Art Research Lab 2010-2017 実績調査と報告

東京都とアーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)が2010年度(平成 22年度)から2017年度(平成 29年度)までに実施してきた「Tokyo Art Research Lab」の事業の成果を踏まえ、事業実績データの分析や関係者へのヒアリング調査、受講生へのアンケート調査を行うとともに、その結果を基にした検証、考察をすることにより、8か年の事業の結果(アウトプット)、成果(アウトカム)、波及効果(インパクト)を総括することを目的に実施した調査の報告書です。

※ 本調査と関連する『東京アートポイント計画 2009-2016 実績調査と報告』(アーツカウンシル東京、2018年)も、ぜひ併せてお読みください。

大澤寅雄、吉澤弥生、佐藤李青、福岡泰隆

2019.03.15

わたしの人権の森―東村山市南台小学校図工科活動の記録 二〇一九年三月

この冊子は2018年春に、東京都東村山市南台小学校(以下、南台小学校)の六年生と行った図工の授業の記録です。南台小学校での取り組みは、図書の授業や市内にある多磨全生園見学の連携や、造形せずにグループで経験を分かち合う振り返りの時間をもつなど、日頃の図工の時間とは少し異なるものとなりました。本書では、その活動のプロセスを紹介するとともに、授業参加者を交えた座談会などを収録しています。

特定非営利活動法人アートフル・アクション、松田洋一

2019.03.23

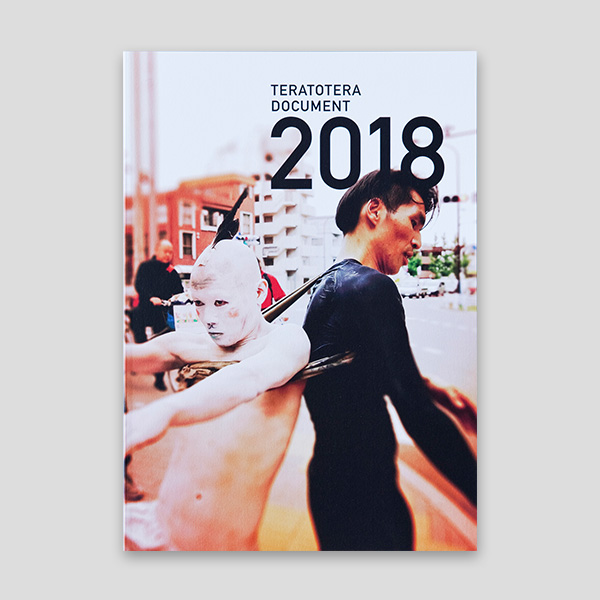

TERATOTERA DOCUMENT 2018

JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”を繋ぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクトTERATOTERA(テラトテラ)。

TERATOTERAの企画は、TERACCO(テラッコ)と呼ばれるボランティアスタッフによって支えられていますが、2018年はすべての企画において彼らが中心的な役割を担いました。阿佐ヶ谷駅周辺で参加者が「イブツ(異物)」と考えるパフォーマンスをおこなった「踊り念仏」、高円寺駅から西荻窪駅までの区間をアーティストが芸術を実践しながらタスキを渡していく「駅伝芸術祭」は、テラッコ企画として実現しました。さらに、革新的な動きとして、TERACCOの歴代コアメンバーによってTeraccollective(テラッコレクティブ)が結成されました。裏方だけのコレクティブとして、アートにまつわる様々な人や現場を支え盛り上げるという意思の下、初めて手掛けるプロジェクトとして「TERATOTERA祭り2018」に臨みました。

小川希、西岡一正、トール至美、相子貴浩、阪中隆文、高野裕二、Ryan Holmberg(ライアン・ホームバーグ)…

2019.03.19

ほくさい音楽博 Photo Document

ほくさい音楽博は、世界に名を轟かせた葛飾北斎への尊敬の念を込めて、北斎の生誕地でもある墨田区周辺地域の子供たちに、世界中の響きの美しい楽器に触れてもらい、その歴史を学び、練習を重ね、発表会を行っていく音楽プログラムです。

本書は、記録写真、インタビューなどにより構成された、音楽博のこれまでの軌跡をアーカイブするフォトドキュメントです。

清宮陵一、芦部玲奈、茂木紀子、花井雅保、村瀬朋桂、宮﨑有里、上地里佳、岡野恵未子、竹内公啓、三田村…

2019.03.25

東京アートポイント計画 2009-2016 実績調査と報告

「東京アートポイント計画」の2009年から2016年までの事業成果を踏まえ、事業実績データや共催団体へのアンケート調査のデータ分析、共催団体に対するヒアリング調査を行うとともに、その結果を検証、考察をすることにより、8か年の事業の結果(アウトプット)、成果(アウトカム)、波及効果(インパクト)を総括することを目的に実施した調査の報告書です。

大澤寅雄、吉澤弥生、佐藤李青、福岡泰隆

2018.03.30

福島こども藝術計画2017

福島の未来を担う子供たちの豊かな人間性と多様な個性を育むことを目的とし、県内の保育園、小中高等学校等にアーティストを派遣して、多彩なアートプログラムを体験できるワークショップを実施しました。本冊子では、その取り組みの記録をまとめています。

福島県立美術館、福島県立博物館、江畑芳、特定非営利活動法人Wunder Ground、國島敏、佐藤聖太、須田健志…

2018.03.01

松島湾の牡蠣図鑑

松島湾のカキをテーマに、生物としてのカキの特徴や、養殖の方法、殻のむき方や調理法など、カキにまつわるあれこれを詰め込んだ図鑑です。

9days DESIGN、加藤貴伸、伊藤博、神山孝史、川畑栄彦、川畑俊夫、川畑雪江、鈴木直光、鈴木宏明(以上 50…

2018.03.31

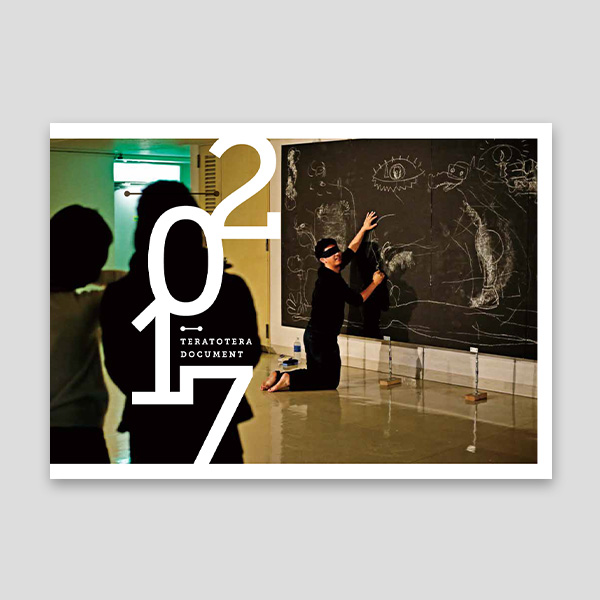

TERATOTERA DOCUMENT 2017

古くから多くの芸術家や作家が居住し、近年は若者の住みたいまちとしても不動の人気を誇るJR中央線高円寺駅~吉祥寺駅~国分寺駅区間を中心とする杉並、武蔵野・多摩地域に点在しているアートスポットをつなぎながら、現在進行形のアートを発信するプログラムを展開しているプロジェクト。テラッコ(ボランティア)の人材育成にも注力し、プログラムの企画・運営の実践を通じ、アーティストとともにアートプロジェクトをプロデュースできる人材育成も目指します。本ドキュメントのテキストのほとんどは、そうしたテラッコ たちの言葉によって構成されています。

小川希、西岡一正、トール至美、Ujin Matsuo、Takafumi Sakanaka、studio takano、浪江航一、吉﨑ゆきえ、…

2018.03.22

東京スープとブランケット紀行 2014-2017 記録集

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。写真や対談記録、戯曲やスープのレシピを交えてまとめられた、4年間の活動の記録集。

羊屋白玉、伊藤馨、宮原清美、齋藤優衣、草梛亮、高橋つばさ、アヤ・オガワ、GO(go-photograph.com)、中…

2018.03.25

ランドスケープ|ポートレイト まちの写真屋の写真論 vol.01

ひとや風景を記録してきた「まちの写真屋」さん。何を見てきたのか、何を見ているのか、インタビューを行った記録をまとめました。Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)の一環として制作しました。

AHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]、松本篤、尾中俊介、菊池賢一

2018.03.11

Ways to End Public Art by Relight Project 1: Reflection –省察–/2: Recollection –回想–

六本木けやき坂のパブリックアート『Counter Void(カウンター・ヴォイド)』を再点灯させると同時に、未来の生き方や人間のあり方を考えるプラットフォーム形成を目指したプロジェクトの記録集。東日本大震災をきっかけに、作者であるアーティスト・宮島達男の手によって消灯されたこの作品を、3.11の記憶をとどめ、社会に問いかけ続けるための装置と位置づけ、様々なプログラムを展開しました。B3判の「1:Reflection 省察」では主にこれまでのプロジェクトがおこなったことや変化を写真とともに紹介。A5判の「2:Recollection 回想」では、アウトカムの収録に注力し、プロジェクトに関わったメンバーからの寄稿のほか、書き換えを続けてきたワークショップシートの変遷、そして3年間協力をいただいた地域の小学校の児童の手紙や手作りチラシなど、「プロジェクトを通じて生まれたもの」の記録集となっています。

桜井祐、室内直美、長嶋りかこ、真崎嶺、岡崎真理子、丸尾隆一、グラフィック、重岡美術

2018.03.11

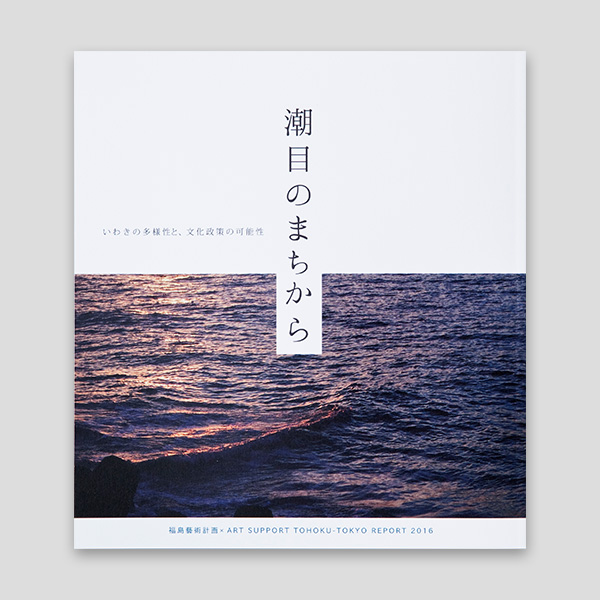

潮目のまちから―文化政策の可能性と、いわきの多様性

文化政策について考えるプログラム「マナビバ。」の2016年度の記録集です。

特定非営利法人Wunder ground、小松理虔、藤原旅人、小松理虔、特定非営利法人Wunder ground、一般社団法…

2017.03.23

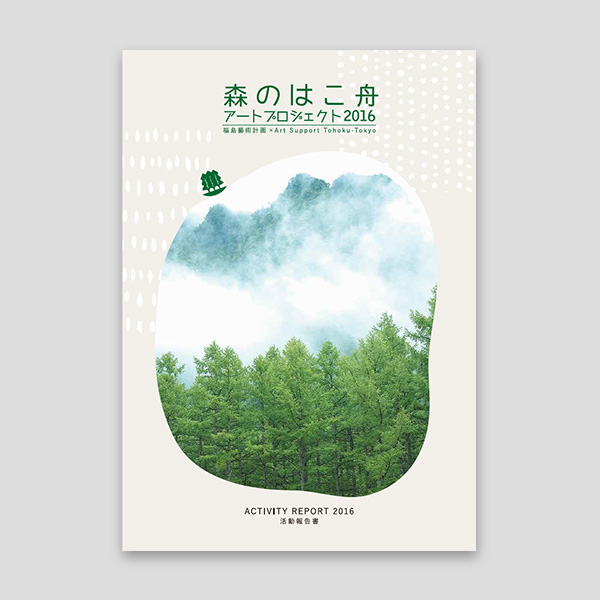

森のはこ舟アートプロジェクト2016 活動報告書

「森のはこ舟アートプロジェクト」は福島県の豊かな森林文化をテーマとしたアートプロジェクトです。エリアプログラムの紹介や、3年間の活動を終えたプロジェクトメンバーへのインタビューなどを収録しています。

伊藤達矢、渡部あきこ、小松理虔、佐久間香織、五十嵐恵太、須田健志、佐藤聖太、大政愛、各エリアスタッ…

2017.03.23

松島湾のハゼ図鑑

宮城の食文化と地域住民の生活を支えてきた、松島湾のハゼに焦点をあてた図鑑です。

9days DESIGN、加藤貴伸、佐藤啓一、佐藤永子、筧茂穂、藤田未緒、つながる湾プロジェクト

2017.03.31

2016年度学校連携共同ワークショップ 報告書

福島藝術計画 × Art Support Tohoku – Tokyoの一環として実施した「学校連携共同ワークショップ」の記録集。福島県出身の若手アーティストがファシリテーターとなり、県内14カ所の幼稚園〜高等学校でワークショップを開催しました。

福島県立美術館、特定非営利法人Wunder ground、発行|福島県、東京都、アーツカウンシル東京(特定非営利…

2017.03.01

東京スープとブランケット紀行「お迎えの時」

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。美術家の小山田徹さんと江古田のガラクタやネバーランド店主、安藤仁美さんをお迎えした「対談紀行紫陽花篇」と、リヤカーと共に江古田をめぐりながら行われた鼎談の様子を収録。

羊屋白玉、伊藤馨、宮原清美、齋藤優衣、中澤佑介、阿部健一、草梛亮、鈴木まど香、羊屋白玉

2017.03.22

としまアートステーションYのつくりかた

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。そのアートステーションのひとつ「としまアートステーション Y」(2014年度)をめぐるプロジェクトの記録と、そのプロジェクトから導き出された、アートステーションをつくるために必要な要素について、冊子とカードゲーム という2つの形式を用いてまとめています。

カードゲームはこちら

佐藤慎也、石幡愛、林曉甫、藤井さゆり、江口晋太朗、山本山田、としまアートステーション構想事務局、小…

2016.06.30