芸術祭ノート

港千尋(著述家/写真家)が、あいちトリエンナーレ2016 芸術監督を務めた経験を踏まえ、その思考と知見書き下ろしました。

2017.03.31

- PDF公開中

- 冊子配布中

港千尋(著述家/写真家)が、あいちトリエンナーレ2016 芸術監督を務めた経験を踏まえ、その思考と知見書き下ろしました。

2017.03.31

アートプロジェクトを動かす力を身につける「思考と技術と対話の学校」基礎プログラム1[思考編]の講義録(2016年度「思考を深める/想像を広げる」編)です。

2017.03.23

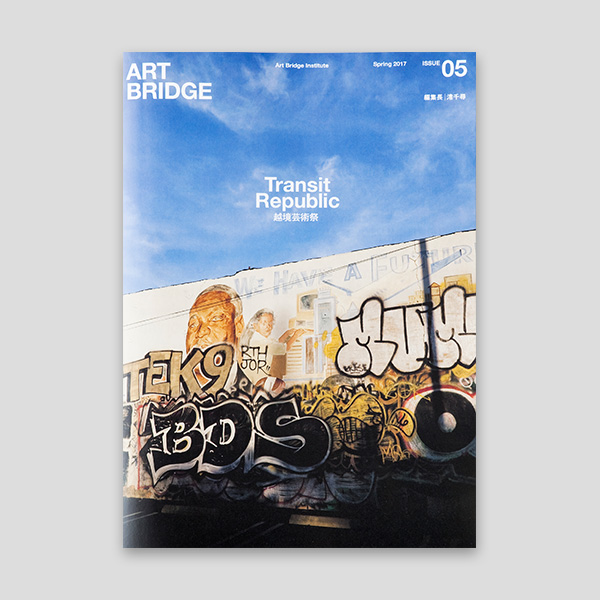

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2017.03.23

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2016.11.18

「長島確のつくりかた研究所:だれかのみたゆめ」は、研究員の自治によるユニークかつ多彩な研究活動を通して、既存の方法論ではカバーしきれない「つくりかた」を発明・検証するプロジェクトです。今後のアートプロジェクトに多角的に貢献できる人材を育成することを目指します。 本書は、プロジェクトの三年間の記録や研究員の文章をまとめ、それぞれの研究員たちが〝つくりかた〟を考えるなかで直面した〝問い〟を集めました。

2016.03.22

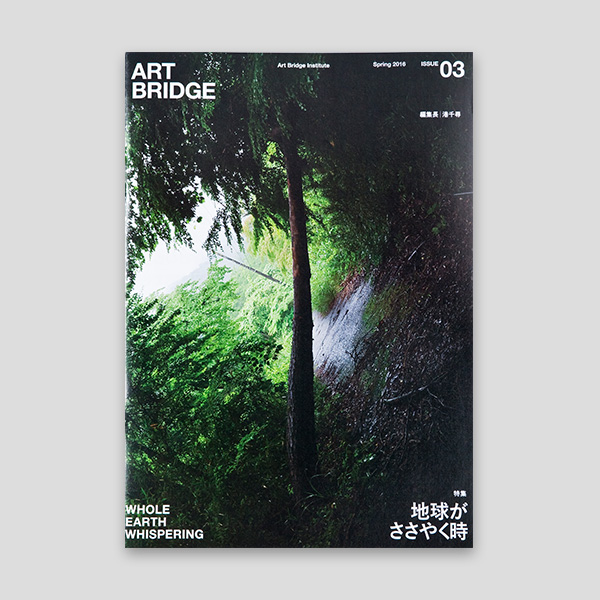

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2016.03.23

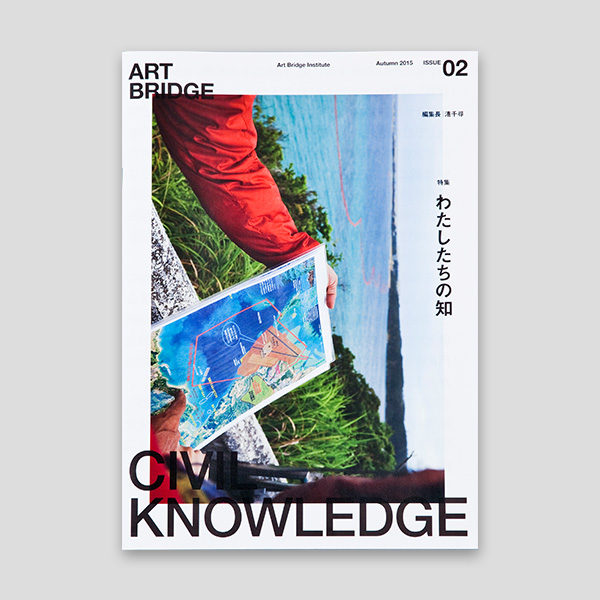

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2015.10.20

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開した「東京スープとブランケット紀行」。 市場の閉場、島民避難の歴史を持つ島…、日々起きている、東京の中の変わり目のその時を「とむらい」ととらえ、活動を行った2015年の記録です。

2016.03.01

社会における人々の「多様性」(diversity)と「境界」(division)に関する諸問題に対し、フィールド調査とその報告から生まれる対話を通じて、“生き抜くための技法”としての「迂回路」(diversion)の研究を行うプロジェクト。本冊子は、「迂回路」をめぐる旅路で出会い、対話し、考え、見出したことを表すことを目的に制作した記録集の第2巻です。2015年度は「迂回路をさぐる」ことに加え、「迂回路をつなぐ」という、旅するなかで出会った人々の言葉を運び、伝え、新たな回路が生まれる種をまくような作業も始まり、その取り組みをまとめています。

2016.03.01

アートプロジェクトを動かす力を身につける「思考と技術と対話の学校」基礎プログラム1の講義録(2015年度「思考を深める/想像を広げる」編)です。

2016.04.28

『ART BRIDGE』は、アートが現代社会においてジャンルを横断しながら、人と人のつながりをつくり出してゆくことについて、その研究や実践に取り組んでいるArt Bridge Instituteの機関誌です。

2015.03.23

社会における人々の「多様性」(diversity)と「境界」(division)に関する諸問題に対し、フィールド調査とその報告から生まれる対話を通じて、“生き抜くための技法”としての「迂回路」(diversion)の研究を行うプロジェクト。本冊子は、「迂回路」をめぐる旅路で出会い、対話し、考え、見出したことを表すことを目的に制作した記録集の第1巻です。

2015.03.15

アートプロジェクトを動かす力を身につける「思考と技術と対話の学校」基礎プログラム1の講義録(2014年度「思考を深める/想像を広げる」編)です。

2016.03.30

美術家の藤浩志氏のブログ記事から抜粋したテキスト集です。

2015.03.20

アートプロジェクトの企画設計・広報・運営等の手法を実践的に知る「プロジェクト実践ゼミ—構想から実現へ/実現から継続へ」に合わせて、アーティストの岩田とも子が取り組んだささやかなアートプロジェクトの成果を広報誌風にまとめたドキュメントブックです。

2014.03.18

この冊子は、豊島区を舞台に展開した文化事業「としまアートステーション構想」のアートプロジェクトとして実施された、演出家・阿部初美さんによる「としまで子育て 子育てを考えるワークショップ」のドキュメントです。「としまアートステーション構想」の考え方に共鳴した阿部初美さんを迎え、様々な世代の参加者と、地域や社会のなかにおける社会的課題「子育て」について考えるワークショップをおこないました。演劇的手法を用いて、参加者とともに子育てを考え、最後には、映像インタビューやリーディングを交えた発表会を開催しました。

2013.03.28

Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)の一環として、宮城県の仙南芸術文化センター(えずこホール)と実施した「藤浩志とカンがえるワークショップ」の記録集です。一般の参加者が美術家の藤浩志と共に被災地に赴き、そこで暮らす方や活動する方にお話を聞きました。

2013.03.31

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、沿岸部を中心に甚大な被害をもたらし、その後、被災地では芸術文化に関わるさまざまな活動が展開されました。その活動の一部を共有するとともに、震災という非日常を契機に生じたこれらの動きが、日常へ向かう今後の復興過程でどのような継続性を持ちうるか? そもそも芸術文化には、どんな必要性や意義があるのだろう? 試みの報告を聞きながら、集まった者同士で考え合う、4時間半の場をひらきます。 ※ 当日の様子は以下のサイトでもご覧いただけます。 https://recorder311.smt.jp/movie/25155/ (リンク先:3月11にちをわすれないためにセンター)

2013.03.01

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト「東京インプログレス」。東日本大震災を受け、2011年度のプロジェクトはより広域の視点からプロジェクトを展開。本書では、「住まい方・生き方」テーマにゲストと行ったディスカッションや、被災地やパリでのプロジェクトの構想スケッチなどを収録しています。

2011.09.30

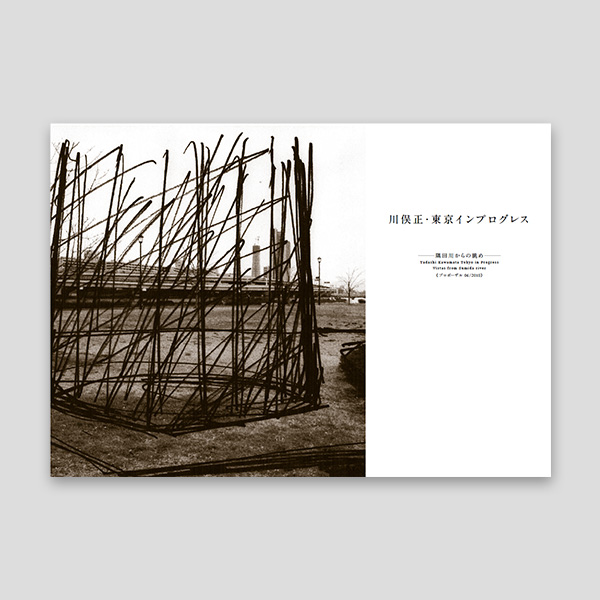

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト「東京インプログレス」。2010年は、都立汐入公園に佇む「汐入タワー」の建設と塔にまつわるワークショップを展開。タワー建設前に行った小学生とのワークショップでは手のひらサイズの塔や、塔の絵本を制作し、まだ見ぬ塔を思い描きました。またタワー建設にはアートコンストラクター講習会で技術を習得した参加者をはじめ、地域の方々の協力を得て工事は行われました。

2011.12.01

「ひののんフィクション」は、「東京アートポイント計画」の一環として行われた、首都大学東京インダストリアルアートコースのアート&デザイン社会システムコアと日野市(行政)および市民団体による実行委員会により、日野市内にある自然体験広場を拠点に展開されたアートプロジェクト。2010年は「プロジェクト・プレゼンテーション」と題して、4組のアーティストが地域の団体とそれぞれ連携し、プロジェクトの成果や活動記録を展示しました。

2011.03.31

2010年度より東京文化発信プロジェクト「東京アートポイント計画」の一環として企画された「川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め―」のためのプロポーザル(コンセプトブック)。『東京を考える、語る。』 をテーマにゲストと行ったディスカッションや、川俣正が世界で行ってきたプロジェクトの様子などを収録しています。

2010.06.04

美術家・川俣正監修による、東京の現状と可能性を考えるトークシリーズのドキュメントブック。