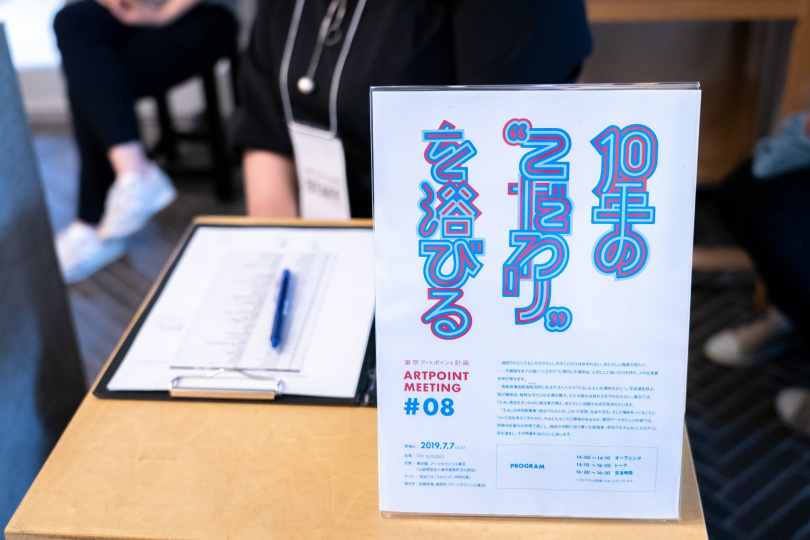

Artpoint Meeting #08 -10年の“こだわり”を浴びる- レポート後篇

それぞれの場所で活動を行う当事者から、これからの社会とアートプロジェクトに向けたヒントをさぐる東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。

「10年の“こだわり”を浴びる」をテーマに、鳥取県東伯郡湯梨浜町でゲストハウス「たみ」 を運営する蛇谷りえさん(うかぶLLC 共同代表)をゲストに迎えました。

トークイベント後半では蛇谷さんが現在考えていることと、「たみ」で大切にしているこだわりを、アートポイント計画のプログラムオフィサー、佐藤李青と嘉原妙が訊きました。

>>レポート前篇

「私らは私らのままでいいんだ」と言うために、身体の言葉を信用する。

佐藤: 普段、スタッフとはどのように接していますか?

蛇谷: 最近、人の話を聞こうとしていて、スタッフとサシ飲みをしているんです。以前は少し距離を取って接していたのですが、それだと見えないものがある。実際、一人ひとり話してみると、それぞれ日々感じる悩み以前の違和感みたいなものや、思考の癖があるんですよね。相手のなかに入ってその感覚を共有したり、軽く突っ込んで刺激したりしています。

たとえば最近、4年働いたスタッフが卒業したのですが、アイドル好きの彼女とアイドルファンのゲストさんが、「卒業するときはアイドル・コンサートしたい」と話していたことを思い出して、近所の体育館を借り、スタッフが主役のコンサートと運動会を開催しました。(当日の映像を見せながら)こんな感じで、「たみ」ではつねにいろんなことが起きていて、私はそれを日々、後押ししている感じです。

佐藤: 卒業するスタッフが自分で企画・プロデュースするのを、蛇谷さんが焚き付けという企画ですよね。みんな歌ってるし、大勢で運動会してるし、この卒業イベント、すごいですね……(笑)。

蛇谷: いますごく大事にしているのは、感情でも頭の言葉でもなく、「身体の言葉を信用する」ことなんです。7年目にもなると、私もみんなも自然と「宿らしさ」に乗っかってしまう。でも、その枠からいかにスライドできるかが重要というか。何かになろうとするのを止めて、「私らは私らのままでいいんだ」と言うために、身体に寄ったオリジナルの言語をつくりたいと思っています。

佐藤: 運営が軌道に乗るなかで、やはり一種のスタイルができてしまう?

蛇谷: そうですね。「たみ」にマニュアルはないですが、働くうちにみんな自然と動けるようになるんですよ。でも、新しい人が入ったとき、その振る舞いを安易に言葉にしてしまうととても陳腐になる。いっぽう、言葉がないと共有できないこともあって、そのあたりのバランスが大事だなと。とても難しいことなんですけど……。

佐藤: 社長としてはその投げかけをスタッフにしている、と。

蛇谷: ですね。まずは私がそのことを考えないと、「言わなくてもわかるでしょ」みたいになってしまう。もしくは、自然と何かになろうとしてしまう。そこから外れていくための言葉を見つけることが、いまの自分の宿題なんです。

不自由さから生まれる、奇跡のような新しい風景

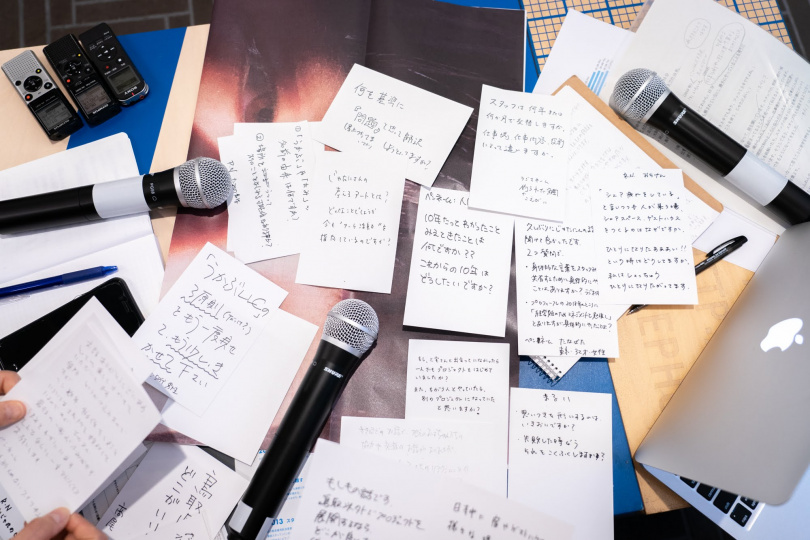

嘉原: ここからは、会場からいただいた質問を取り上げたいと思います。まず、「シェア疲れしたと言いつつも、人が集う場所をつくっているのはなぜですか?」。

蛇谷: たしかに「かじこ」でシェア疲れはしたんですけど、「誰かといる」ということからは、生きている限り逃れられへん、と思ったときがあったんです。そのとき、仕事であるならば頑張れる、と。そして頑張るなら、自分の考えを押し付けるのではなくて、対話や掛け合いを頑張りたい。

実際、AとBで意見が分かれているのに、話すうちにCが出てくる瞬間を何度も経験していて。その「何%の奇跡」みたいなのが癖になっていますね。私の場合、一人で考えていてもCは出てこなくて、誰かといることで新しい風景が見られるんです。

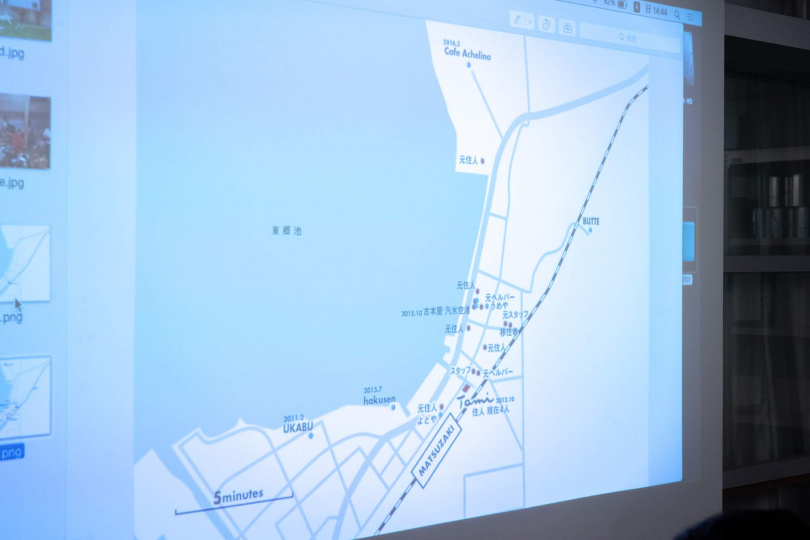

佐藤: 鳥取についての質問も多かったです。活動のなかで、「鳥取だからできた」と感じることはありますか?

蛇谷: それはいつも悩む質問ですね。ひとつ言えるのは、やっぱり鳥取では自然の摂理にすごく左右されるんですよ。大雨や雪が降ったら何もできない。また、アクセスの不便さという問題もあります。人がいくら頭の中で、「こうやったら人来るんちゃうか」と考えて期待してやっても、自然環境や立地がそれを覆してしまう場所なんです。

でも、その環境の不便さが、人をクリエイティブにさせるというか。不自由さのなかの自由さを考えることが、私にはとても良いんです。たとえば、「たみ」で何か設備が壊れたときも、あえてそのままにして、「面倒くさいほうがお客さんと喋れるでしょ?」と言っていた時期がありました。それは、さっきの他者との仕事の話にもつながりますよね。

佐藤: 一人なら、完結できますからね。面倒くさくない。

蛇谷: そうそう。他者とやると面倒くさいことも多いけど、そのなかにいいものがたくさんあって、それを見つけたときに「ヤバい!」ってなりますね。

佐藤: その不便さを呼び込むために、何かやっていることもあるんですか?

蛇谷: いや、呼び込みたくはないですよ。だって、「面倒くさい」!(笑)

でも、新しい人やものとの出会いがないと、何かが固まっちゃうとは思います。だから、会社でも似たようなことばかり起きていると感じたり、近所のおばちゃんたちとの関係が疎遠気味になったりと、空気が止まりそうになったら、話を聞いてみて、かき混ぜるようなことをしますね。

「このまち」「ここの人」の声を聞き、物事の視点を変えてみる

佐藤: いまの話とも関係すると思いますが、「まったく知らない場所・土地で、自分の場所をつくる方法は?」という質問も来ています。これはいかがですか?

蛇谷: 「聞く」ということですかね。「このまち」や「ここの人」を観察すること。

嘉原: 鳥取でも、まずは人とつながったり、まちを知ることに時間をかけたそうですね。

蛇谷: ですね。遊びながらも、時間をかけていました。やっぱり、まちにはしきたりみたいなものがあると思う。外から来た人が、お金があるからといってポーンっとオープンするようなやり方は、私らはできない性格ですから。まずは話を聞いて、誰にどうすれば私の話を聞いてもらえるのかをよく観察していました。

佐藤: 実際、近所の食堂の方にお話を聞いたとき、「あの子たちは、一個一個ちゃんとクリアしていったんだよね」とおっしゃっていました。

蛇谷: 「たみ」をはじめる前に住んでいた小屋も「たみ」も、みんなで少しずつつくったんですよ。そうしたつくるプロセスを見せられたのが、良かったと思う。お客さんも、近所の人たちはお客さんがいきなりドッと来ると驚きますが、少ない感じなのもよかったと思いますね。

佐藤: たしかにその等身大のプロセスを見せることは、「その場所に住む」意思の表明の仕方として説得力がぜんぜん違いますよね。ちなみに蛇谷さんにとって、現在の取り組みはアートにつながるものですか? 「蛇谷さんはいまもアート活動を志向していますか?」という質問も来ています。

蛇谷: いえ、「たみ」は「たみ」という感じですね。「アート活動」という言葉、鳥取のおばちゃんたちに言っても、「何それ?」ってなりますよ。だから、「生きている」というのが近い。でも、私にとってアートは「他者に出会うための媒体」なんです。その意味では現在の活動にも、自分の考えるアートにつながる部分はあると思っています。

これからの10年。経営者として斜め上くらいを攻め続ける

佐藤: 最後に、今回のテーマに絡めて、「これからの10年でやりたいことは?」。

蛇谷: 私は鳥取で8年目ですけど、住んでいてぜんぜん飽きてないんです。たとえば、おばちゃんたちに話を聞いても知らない歴史がたくさんあって、いまはそれを発掘したいと思っていますね。そこからまた違う景色が見えてくるかもしれない。

だから、まだ鳥取でやりたいことがたくさんある。遠い未来について、考えていることは無くはないですけど、なんせ目の前に問題が山積みなんで。「この問題をどこに置いたら、ちょっとは近づけるかな」という気持ちでやっています。

嘉原: 「置いてみる」というのは、状況を変えて眺めてみるということ?

蛇谷: そうです。視点を変えるというか、ある場所にあったら問題だけど、別の場所に置いてみたら少し何かが変わる。それは、「解決」や「完成」とは違うことなんです。

最近は「失敗をもっとしたほうが良い」と思っていて。税理士さんから、「経営者は斜め上くらいを攻め続けないといけない」と言われたことがあるんです。私の場合、「こうすれば安定して儲かる」なんてことを考えたら、身体が自然に拒否するんですが(笑)。だから私は同じことを続けるんじゃなくて、これからも攻めるような新たな試みをしたいと思っています。