資料室の絞り込み結果

- 検索条件:

- 運営する

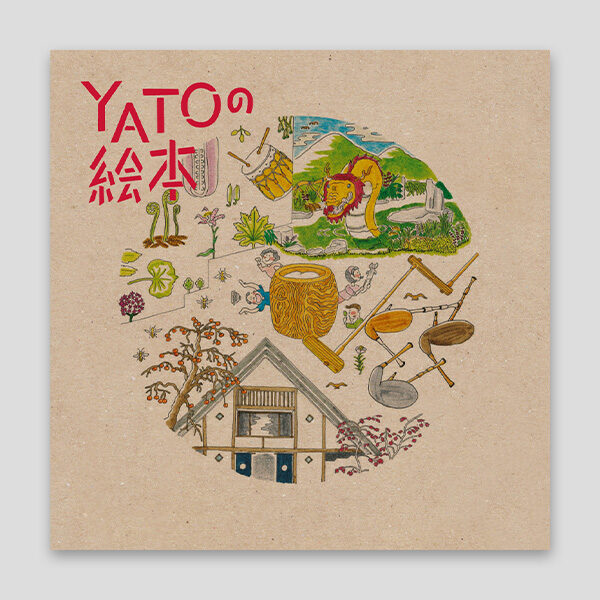

YATOの絵本

500年のcommon を考えるプロジェクト「YATO」は、「すべて子ども中心」を理念とする『しぜんの国保育園』や東向山簗田寺を取り巻く町田市忠生地域の里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年後に続く人と場の在り方(=common)を考えるアートプロジェクトです。 本書は、YATOで大切にしていることやその活動イメージを、小学生のこどもたちにも思い描いてもらえるように、YATOの活動で生まれたキャラクターや地域リサーチで学んだ年中行事などを絵本にまとめたものです。 こどもから大人まで、「YATOの絵本」を手に取った方が、YATOが目指す「500年続くお祭り」を、一緒につくっていく仲間になってくれることを願っています。 こもれびに集う人と人 谷あいに響く声と声 土地の自然を体に感じ、文化を未来に手渡していく遠い昔から形づくられてきた谷戸の地で、500年続くお祭りが新たにはじまります。(本書より)

2022.03.21

- PDF公開中

- 冊子配布中

ファンファン倶楽部 「やってみる時間」をやってみるための本

それまで当たり前だと思っていた考えを解きほぐす“対話” を生み出し、地域の文化資源の活用から“学びの場” を創出するプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―」。その一環で実施する「ファンファン倶楽部」は、「安心して楽しく“もやもや”しよう」を合言葉に、気になること、やってみたいことをメンバーが持ちより、実験的なワークショップやディスカッションを行う企画。持ちよったものを全員で共有し、実践することで、各自の当たり前を解きほぐす方法を模索する取り組みです。 とにかく、一旦手を動かして目の前に現れた何かを見ることで、想像の通りにはいかないことがわかったり、そこから意外なことを思いつくことができたりする(本書p.1)

2022.03.23

- PDF公開中

- 冊子配布中

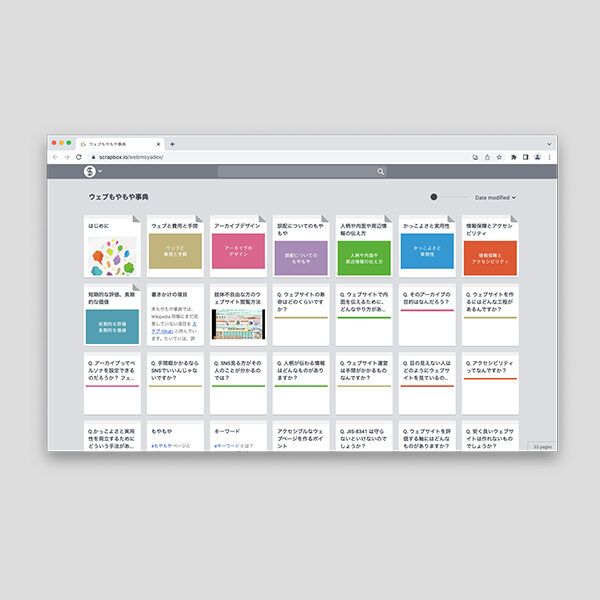

ウェブもやもや事典

ウェブ制作にあたっていちいち立ち現れる「モヤッとする疑問」と向き合い、折り合いをつけるためのモノサシを収集・公開しています。

2022.03.31

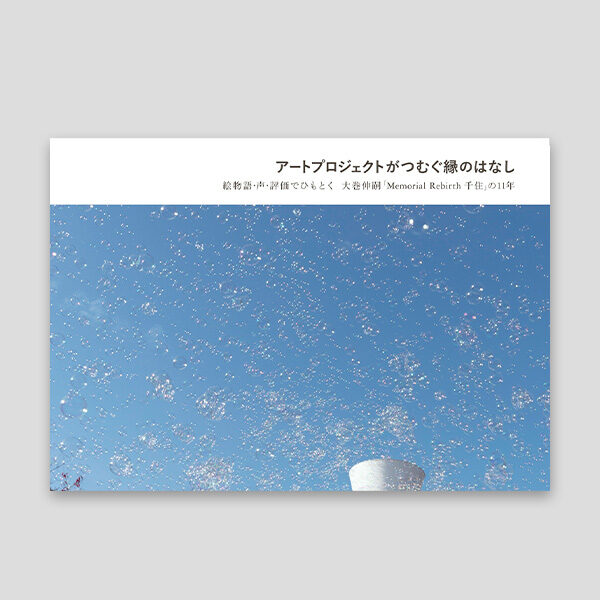

アートプロジェクトがつむぐ縁のはなし 大巻伸嗣「Memorial Rebirth 千住」の11年

1分間に最大1万個のシャボン玉を生み出す装置を数十個並べて、無数のシャボン玉で見慣れたまちを一瞬にして光の風景へと変貌させる現代美術家の大巻伸嗣のアートパフォーマンス、Memorial Rebirth(通称:メモリバ)。 足立区千住では、「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」の一環として、2012年3月にいろは通りから始まり、区内の小学校や公園など毎年場所を変えながらリレーのバトンのように手渡され、展開してきました。 本書は、「Memorial Rebirth 千住」が歩んだ約10年を、絵物語、事業にかかわってきた人の声、そして多様な評価分析の手法でひもときます。

2022.03.17

- PDF公開中

- 冊子配布中

Artpoint Reports 2021→2022

『Artpoint Reports 2021→2022』は、一年を振り返りながら、ちょっと先の未来について語るレポートです。

2022.03.25

- PDF公開中

映像プログラム「手話と出会う」

2021.07.28

あなたの暮らし、どんなカタチ?

自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい「誰もが自由に表現できるまち」にしたい。 府中市を中心に、日々の生活に視点を向けた、身近なところにある「表現」を通して「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクト「Artist Collective Fuchu[ACF]」。アーティストのみならず、職種や年齢も多様なメンバーが集うACFが、これまでのあゆみを振り返りつつ、未来に向けた新たな取り組みを、さまざまな人たちと共に進めていく架け橋とするために本冊子を制作しました。

2021.05.31

- PDF公開中

- 冊子配布中

TERATOTERA 2010→2020 ボランティアが創ったアートプロジェクト

JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”を繋ぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクトTERATOTERA(テラトテラ)。本書は、10年間の取り組みを、企画の中心を担うボランティアスタッフ「TERACCO」が中心となり、まとめあげたドキュメントです。事務局やTERACCO、アーティストなど、事業にかかわる様々な人々が声を寄せました。 年代も立場も異なる様々な人々が集い、それぞれの技能と経験を生かして愉しみつつ協働する。そうした在りようが「放課後」に重なって見えたのです。(p.161)

2021.03.11

- PDF公開中

- 冊子配布中

Art Archive Online(AAO)/エイ!エイ!オー!

2021.01.29

ディスカッション 2020

2020.11.10

谷中流アートマネジメント ―非合理で過剰―

2009年から2013年にかけて、台東区谷中界隈を舞台におこなわれた「ぐるぐるヤ→ミ→プロジェクト」は、既存のマネジメントのセオリーにおさまらない、非合理で過剰ともいえる対話のプロセスによって成立するアートプロジェクトでした。本書では、立ち上げから10余年の歳月を経た今、あらためてプロジェクトを俯瞰してみることで関係者の当時の思いや狙いについて言語化を試みました。 ギリギリまで何が出てくるかは分からない。でもそれがすごく芸術的醍醐味のある現場になっていく。(p.65)

2021.03.25

- PDF公開中

- 冊子配布中

氾濫原のautonomy|自己生成するデザイン

「小金井アートフル・アクション!」の12年にわたる取り組みのなかでの気づきを、対談を軸に一冊にまとめました。

2021.03.25

- PDF公開中

- 冊子配布中

Artpoint Reports 2020→2021

一年を振り返りながら、ちょっと先の未来について語るレポート

2021.03.25

- PDF公開中

- 冊子配布中

事務局による事務局のためのジムのような勉強会 ジムジム会のひらきかた

「東京アートポイント計画」参加団体(※芸術文化や地域をテーマに活動するNPO法人や社団法人など)とともに、プロジェクト運営事務局に必要なテーマを学び合うネットワーキング型の勉強会「事務局による事務局のためのジムのような勉強会(通称:ジムジム会)」。ジムジム会とは何なのか。なぜはじまり、どのように開催し、どんな効果があるのか。「ジムジム会のひらきかた」を、実際にあったエピソードを元にしながら、漫画の中でキャラクターたちがご案内します。 あなたの活動が抱える悩みを解決してくれるのは、有名な先生や 分厚いハウツー本ではなくて、自分達と似たような活動をする「おとなりさん」かもしれません。まずは似た仲間を見つけて声をかけ、 一緒に考える勉強会をひらくのはどうでしょう?(「はじめに」より)

2021.03.15

- PDF公開中

プラクティス 制作映像

ファンファンが蓄積してきた気づきをもとにしたプログラムにまつわる制作映像

2019.08.23

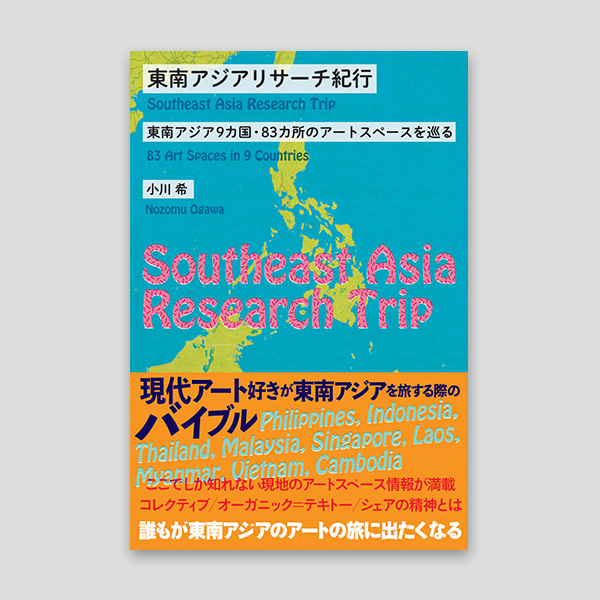

【新装改訂版】 東南アジアリサーチ紀行―東南アジア9カ国・83カ所のアートスペースを巡る

小川希(Art Center Ongoing代表)が2016年の3ヶ月間、東南アジア9カ国を巡り、83カ所のインディペンデントなアートスペースをリサーチした旅の記録を収録した書籍の新装改訂版。 東南アジアのスペース情報の更新に加え、東南アジアの多様な「コレクティブ」の在り方に触発されて立ち上げた「Ongoing Collective」での実践と葛藤、そして可能性について綴られた「『おわりに』の『つづきに』」を新たに収録しました。 ※本書の販売は終了いたしました。PDFダウンロードにてお読みいただけます(2022年1月26日)。

2019.08.07

- PDF公開中

ファンファンパック!! 2019

それまで当たり前だと思っていた考えを解きほぐす“対話” を生み出し、地域の文化資源の活用から“学びの場” を創出するプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―」。2018年度・2019年度の活動の中で生まれた“学び“や”対話“を追体験できるように、ハウツー本、写真、マップにまとめました。

2020.03.22

- PDF公開中

Tokyo Art Research Lab 2010-2017 実績調査と報告

東京都とアーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)が2010年度(平成 22年度)から2017年度(平成 29年度)までに実施してきた「Tokyo Art Research Lab」の事業の成果を踏まえ、事業実績データの分析や関係者へのヒアリング調査、受講生へのアンケート調査を行うとともに、その結果を基にした検証、考察をすることにより、8か年の事業の結果(アウトプット)、成果(アウトカム)、波及効果(インパクト)を総括することを目的に実施した調査の報告書です。 ※ 本調査と関連する『東京アートポイント計画 2009-2016 実績調査と報告』(アーツカウンシル東京、2018年)も、ぜひ併せてお読みください。

2019.03.15

- PDF公開中

- 冊子配布中

東京アートポイント計画 2009-2016 実績調査と報告

「東京アートポイント計画」の2009年から2016年までの事業成果を踏まえ、事業実績データや共催団体へのアンケート調査のデータ分析、共催団体に対するヒアリング調査を行うとともに、その結果を検証、考察をすることにより、8か年の事業の結果(アウトプット)、成果(アウトカム)、波及効果(インパクト)を総括することを目的に実施した調査の報告書です。

2018.03.30

- PDF公開中

- 冊子配布中

思考と技術と対話の学校 2017アニュアルレポート

アートプロジェクトを「紡ぐ力」と「動かす力」を身体化するためのスクールプログラム「言葉を紡ぐ」「体験を紡ぐ」「技術を深める」「アートプロジェクトの今を共有する」の内容をまとめた記録集です。

2018.03.23

- PDF公開中

- 冊子配布中

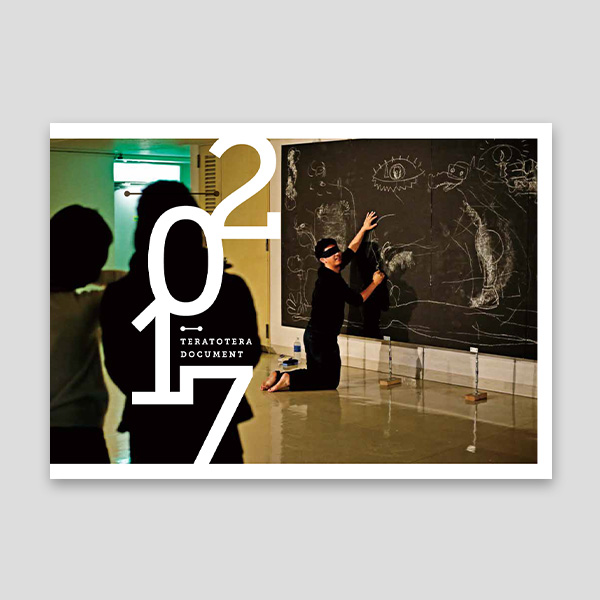

TERATOTERA DOCUMENT 2017

古くから多くの芸術家や作家が居住し、近年は若者の住みたいまちとしても不動の人気を誇るJR中央線高円寺駅~吉祥寺駅~国分寺駅区間を中心とする杉並、武蔵野・多摩地域に点在しているアートスポットをつなぎながら、現在進行形のアートを発信するプログラムを展開しているプロジェクト。テラッコ(ボランティア)の人材育成にも注力し、プログラムの企画・運営の実践を通じ、アーティストとともにアートプロジェクトをプロデュースできる人材育成も目指します。本ドキュメントのテキストのほとんどは、そうしたテラッコ たちの言葉によって構成されています。

2018.03.22

- PDF公開中

- 冊子配布中

カードゲーム「としまアートステーションYのつくりかた」

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。そのアートステーションのひとつ「としまアートステーション Y」(2014年度)をめぐるプロジェクトの記録と、そのプロジェクトから導き出された、アートステーションをつくるために必要な要素について、冊子とカードゲーム という2つの形式を用いてまとめています。 冊子はこちら

2016.06.30

- PDF公開中

としまアートステーションYのつくりかた

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。そのアートステーションのひとつ「としまアートステーション Y」(2014年度)をめぐるプロジェクトの記録と、そのプロジェクトから導き出された、アートステーションをつくるために必要な要素について、冊子とカードゲーム という2つの形式を用いてまとめています。 カードゲームはこちら

2016.06.30

- PDF公開中

- 冊子配布中

東京アートポイント計画が、 アートプロジェクトを運営する「事務局」と話すときのことば。の本 <増補版>

東京アートポイント計画のプログラムオフィサーが、さまざまな現場に寄り添うなかで、出合ったキーワードについて執筆した用語集です。

2017.02.10

- PDF公開中

- 冊子配布中

働き方の育て方 アートの現場で共通認識をつくる

これまで国内外の現場を経験してきたアート・コーディネーター、プランナー、コミュニティデザイナー、会計士という専門性の異なる研究会メンバーが、アートの現場における「働き方」と向き合い、2年間にわたり交わした対話の集積を言語化・ビジュアル化した一冊です。 ※「『幸せな現場づくり』のための研究会」(2015〜2016年度実施)の成果をまとめました

2016.09.30

- PDF公開中

としまアートステーションXのつくりかた

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。その取り組みを紹介するとともに、としまアートステーション構想とは何を目指し、何を考え、何をしてきたのか、6年間の活動の総括としてまとめた一冊です。

2017.03.23

- PDF公開中

- 冊子配布中

NICORABAN vol.00

「トッピングイースト」事業の一環として行われた「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」は古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を産み出してきたアーティストの和田永が、あらゆる人を巻き込みながら新たな楽器を創作し、量産し、奏法を編み出し、徐々にオーケストラを形づくっていくプログラム。NICOS LAB(それぞれの得意分野を活かしながら、一緒に考え、制作し、本プログラムを盛り上げるチーム)と共に、日夜実験を繰り広げています。「NICORABAN」は、NICOS LABメンバーがプロジェクトがスタートした2015年2月の「滞在制作篇」から第1回目のコンサートである11月23日の「初合奏遭遇篇」までを振り返るアーカイブです。

2016.08.04

- 冊子配布中

思考と技術と対話の学校 基礎プログラム3 [対話編] 2016 プレイパーク・パーティーを考える日

「思考と技術と対話の学校 基礎プログラム3「対話編」」から生まれたドキュメントブック。2016年度に実施した「対話編」は、アーティストユニット・Nadegata Instant Party、スクールマネージャーと共に、チームでプロジェクトを実施する際の対話力を磨くプログラムです。本書では、「対話編」の実践プログラムとして行ったプレゼンテーション&トークイベント「プレイパーク・パーティーを考える日」の当日の様子と、それに至るまでのプロセスをまとめました。

2017.03.23

- PDF公開中

- 冊子配布中

思考と技術と対話の学校 基礎プログラム2 [技術編] 2016 アートプロジェクトの現場で使える27の技術

「思考と技術と対話の学校 基礎プログラム2「技術編」」の授業をもとに制作した一冊。授業の企画運営を担うスクールマネージャーが、ゲスト講師によるレクチャーや演習、グループワークのなかから「アートプロジェクト運営の技術」として捉えた27の技術を収録しています。

2017.03.23

- PDF公開中