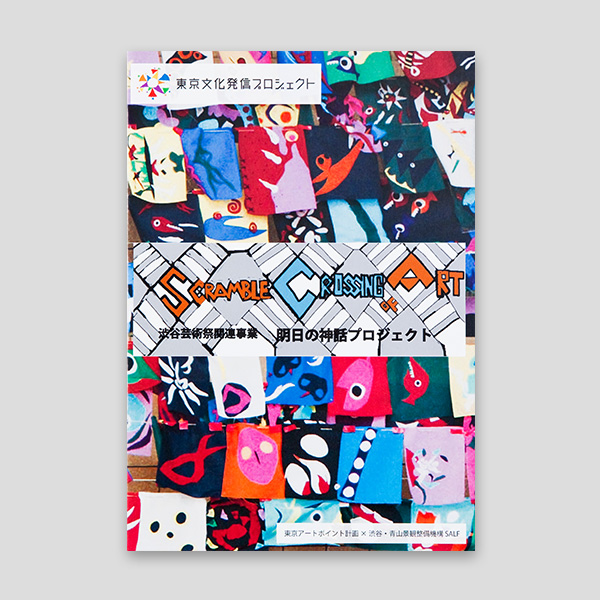

Scramble Crossing of Art 渋谷芸術祭関連事業「明日の神話」プロジェクト

東日本大震災後、「明日を創造する力」を被災者へ伝えるため、多くのアーティストやクリエイターが被災地を訪れています。「明日の神話」プロジェクトは、それら震災復興のためのアートアクションをクロスするプラットフォームをウェブ上に創出し、アートによる復興支援活動を一層大きな力とするとともに、人と人とがクロスする場である渋谷駅周辺にて、アートによる震災復興支援活動を広く発信することを狙いとしたプロジェクトです。

ワークショップや、アーティストの日比野克彦によって行われた、市民や子供たちととともに「地震・津波・原発事故にも負けない人間の尊厳」をテーマにしたパフォーマンスが生まれるプロセスなどを記録しています。

日比野克彦、日比野克彦、井口典夫、大谷郁、石川美緒、池田淳、岩澤夏帆、柏田颯希、杉本将一、深見祐歩…

2012.03.31

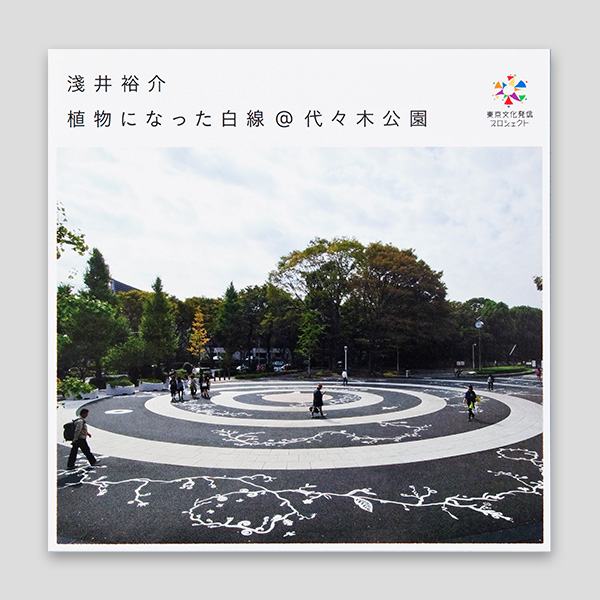

淺井裕介 植物になった白線@代々木公園

2010年に新しくなった代々木公園の原宿門前広場で行われた、アーティスト・淺井裕介によるワークショップを紹介したリーフレットです。

木奥恵三、橋本誠

2012.03.31

見て見て☆見ないで

2011年8月から2012年3月まで東京芸術劇場前の工事仮囲いに展示された、福士朋子による作品を紹介するリーフレット。仮囲いにより一時的に「見えなく」なる世界を、2次元と3次元をつなぐキャラクター「ラッキーちゃん」を通して、言葉とマンガの形式によって表現しました。本リーフレットでは、その制作プロセスを紹介し、また、リーフレットを広げると作品が一望できるようになっています。

福士朋子、越間有紀子

2012.03.31

ひののんフィクション2011ドキュメント

「ひののんフィクション」は、東京の郊外都市「日野」を舞台に展開されるアートプロジェクトです。2011年度は、日野市の市民団体やNPO団体の活動の場として利用されていた旧蚕糸試験場であり、平成24年3月をもって「公園」になることが決まった仲田公園を、4組のアーティストがそれぞれ異なる視点から捉え、森が公園に“かわる”ことで生まれる様々な可能性、公園の新しい利用法を模索・提案しました。

渡邊博朗、長田謙一、山口祥平、島田真衣、佐伯直俊、藤浪里佳、村田萌菜、櫻井駿介、千原凌也、山本めぐ…

2012.03.31

みなと、みなと

宮城県塩竈市伊保石地区の仮設住宅を拠点に、住民の声を聞く1日ラジオ放送局の開設や作曲ワークショップなどを実施した「アーティストラン!!イボイシステーション!!」。イボイシステーションの皆さんとつくった、ふるさと塩竈の歌『みなと、みなと』を収録したCDです。

※ 楽曲は以下のサイトからお聴きいただけます。

http://kurashio.jp/fukkou/minato_minato

ビルド・フルーガス、中島佑太、首藤健太郎、イボイシステーションのみなさん、處美野、高橋正典、篠塚慶介

2012.03.31

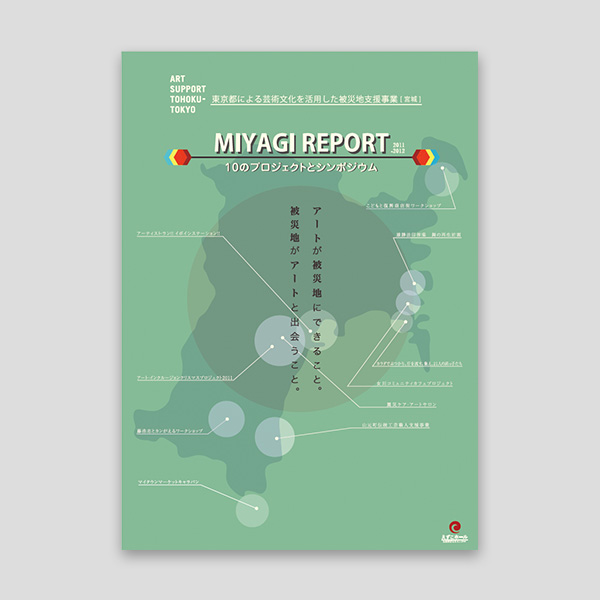

MIYAGI REPORT 2011-2012 10のプロジェクトとシンポジウム

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(Art Support Tohoku-Tokyo)の一環として、宮城県ではえずこ芸術のまち創造実行委員会が事務局となり、沿岸部を中心に、アイデンティティの再生とコミュニティの再構築へ向けた10 のプロジェクトを実施しました。年度の終わりの3月にはシンポジウムも開催しました。本レポートはこれらの取り組みの記録としてまとめられました。

えずこ芸術のまち創造実行委員会

2012.03.31

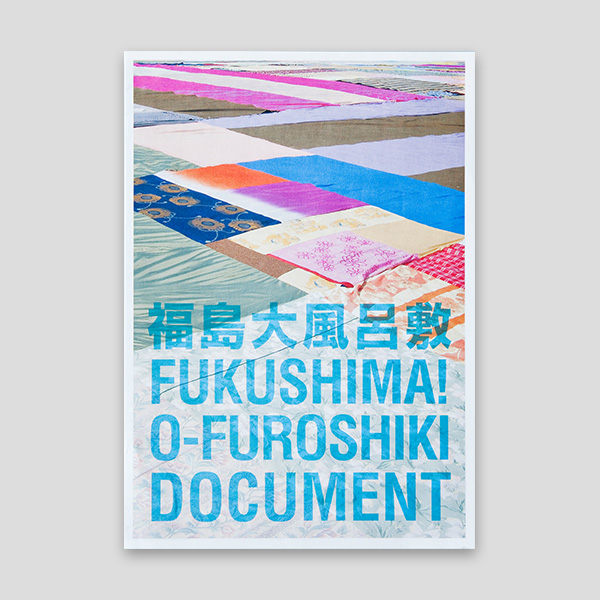

福島大風呂敷/FUKUSHIMA!O-FUROSHIKI DOCUMENT

2011年8月15日に福島市で開催された「8.15世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!」。その一環として「福島大風呂敷」は多くの人々の手によって、全国から膨大な布地を集め、縫い合わせ、会場に大風呂敷を敷き詰めました。本ドキュメントでは、そのプロセスを紹介しています。

甲高美徳、中崎透、アサノコウタ、坂口千秋、中野詩、野田茂則、椎木静寧、鉾井喬、寺門陽平、甲高美徳、…

2011.04.30

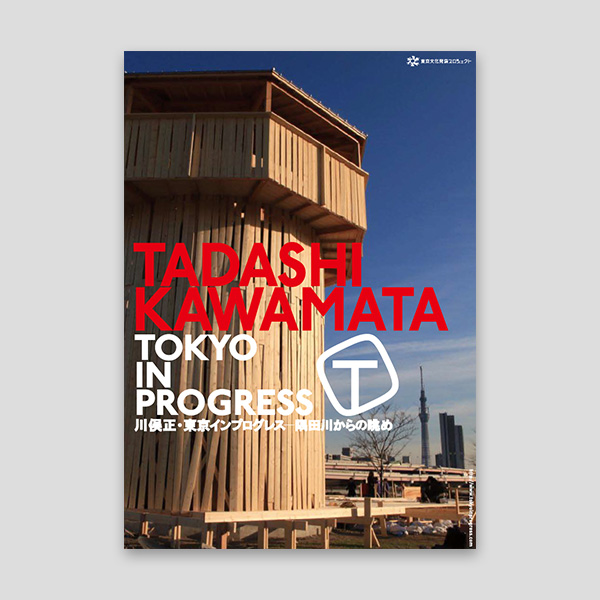

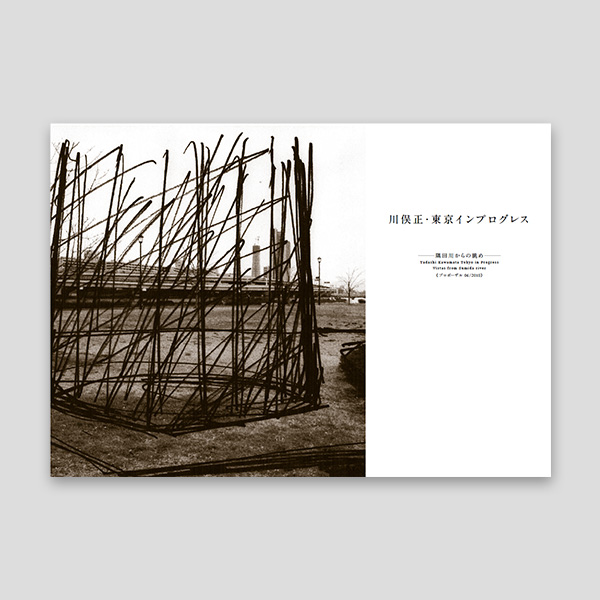

川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め 塔ってことないよ。2010

世界的なメトロポリス都市である東京を、ワークショップ、シンポジウム、トーク等を通して再考するとともに、そのプロセスを、一連のプロジェクトを通じて提示していくプロジェクト。プロジェクトの実施拠点を隅田川エリアに設置し、木造の塔を構築します。2010年のプロジェクトはワークショップを中心に展開されました。その様子を記録したポスター型のドキュメントです。

2011.04.30

ART SUPPORT TOHOKU-TOKYO PROJECT REPORT 2011(English version)

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(Art Support-Tohoku-Tokyo)は「東京緊急対策 2011」の一環として、東京都と共催し、現地のアートNPO等の団体やコーディネーターと連携し、地域の多様な文化環境の復興を支援することを目指しています。被災地域のコミュニティを再建するため、様々な分野の人々との交流プロセスを重視したアートプログラムや、その実施を支える仕組みづくりを行っています。その2011年度の取り組みの記録(英語版)です。

福岡泰隆

2012.03.31

ART SUPPORT TOHOKU-TOKYO PROJECT REPORT 2011

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(Art Support-Tohoku-Tokyo)は「東京緊急対策 2011」の一環として、東京都と共催し、現地のアートNPO等の団体やコーディネーターと連携し、地域の多様な文化環境の復興を支援することを目指しています。被災地域のコミュニティを再建するため、様々な分野の人々との交流プロセスを重視したアートプログラムや、その実施を支える仕組みづくりを行っています。その2011年度の取り組みの記録です。

福岡泰隆

2012.03.31

「現代アートの記録と記憶」プロジェクト 活動の記録 2011

1995年から2000年にかけて、東京・青山を主な舞台として開催された、地域型のアートプロジェクト「Morphe(モルフェ)」の関連資料公開に向けておこなった1年間の作業のドキュメンテーション。

NPO法人アート&ソサイエティ研究センター

2012.03.01

「見巧者」になるために:Tokyo Review

講座で取り上げたイベントについて、ゲストライターおよび受講者が書いたレビューをウェブマガジン「REALTOKYO」に掲載しています。

2012.03.30

アートプロジェクトを評価するために2 ―評価のケーススタディと分析―

アートプロジェクトの評価に関わる視点を提供するゲストレクチャーの記録と研究会メンバーによる論考を収録したドキュメントブックです。

佐藤李青、石田佑佳、古山菜摘

2012.03.01

TOKYO ART RESEARCH LAB シラバス

Tokyo Art Research Lab 初年度のシラバスです。アートプロジェクトを創出し、維持し、展開する、1)つくる、2)支える、3)評価する、4)伝える、5)記録する、という5つのフレームから、10の講座を紹介しています。

福岡泰隆、株式会社アイワード

TOKYO ART RESEARCH LAB ― REPORT 2010 ―

初年度のTokyo Art Research Labの実績を収録したリーフレットです。各講座のレポートや実施概要、フィールドレポートを掲載しています。

2011.03.01

ななチャンドキュメント

「学生メディアセンター なないろチャンネル」は、様々な地域・分野の学生や若者たちがそれぞれのパーソナルな視点を持ちつつ、多彩なメディア(媒体)を駆使し、お互いに協働しあい、新しいものを生み出していけるような運動体としてのメディアセンター(媒体の中心)を目指して展開しました。本ドキュメントでは、2010年度に「なないろチャンネル」が行った活動のうち、プログラムを抜粋してDVDに収録しています。また、映像では伝えきれない舞台裏について、文章と写真でまとめた冊子も添付されています。冊子の内容は、PDFデータでご覧いただけます。

冠那菜奈、林悠剛、大口遼、山田渉、土肥友香、石幡愛、宮田舞、矢嶋宏大、加藤惟、野原志郎、本谷真理、…

2011.03.31

ひののんフィクション2010 ドキュメント

「ひののんフィクション」は、「東京アートポイント計画」の一環として行われた、首都大学東京インダストリアルアートコースのアート&デザイン社会システムコアと日野市(行政)および市民団体による実行委員会により、日野市内にある自然体験広場を拠点に展開されたアートプロジェクト。2010年は「プロジェクト・プレゼンテーション」と題して、4組のアーティストが地域の団体とそれぞれ連携し、プロジェクトの成果や活動記録を展示しました。

長田謙一、山口祥平、青木彬、青木彬、三枝斎、津村大樹、水谷朋代、蓮沼昌宏、嘉茂暁人、西村洋恵、太田…

2011.03.31

墨東大学の挑戦 メタファーとしての大学

「墨東大学(ぼくとうだいがく)」は、まちや地域コミュニティとの関わり方を〈大学〉というメタファーで理解し、日常生活や社会関係のあり方について考えるための仕組みです。墨東エリアを、人びとが集いのびやかに語らう〈学びの場〉として設計・演出し、コミュニケーションの誘発を試みるプロジェクトを展開しました。その1年目の記録です。

加藤文俊、岡部大介、木村健世、墨東大学出版会、香川文、中島和成、シュービ印刷

2011.03.31

川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め― 《プロポーザル06/2010》

2010年度より東京文化発信プロジェクト「東京アートポイント計画」の一環として企画された「川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め―」のためのプロポーザル(コンセプトブック)。『東京を考える、語る。』 をテーマにゲストと行ったディスカッションや、川俣正が世界で行ってきたプロジェクトの様子などを収録しています。

東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、一般社団法人CIAN、川俣正、森…

2010.06.04

アーティスト・イン・児童館 コンセプトブック[LOOK][READ]

「アーティスト・イン・児童館」は、子どもの遊び場である児童館をアーティストの作品制作のための作業場として活用するプログラムです。『(Look)アーティスト・イン・児童館』では、子どもたちの生活とアーティストの制作が出会う活動のイメージ図に始まり、これまで3組のアーティストとともに実践してきたプロジェクトを紹介しています。『アーティスト・イン・児童館(Read)』では、ディレクターによるコンセプト文のほか、教育学、文化政策の観点から見たプログラムの位置づけや機能について書かれたテキストを収録しています。

東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、アーティスト・イン・児童館実…

2011.03.31

アーティスト・イン・児童館 北澤潤プロジェクト 児童館の新住民史手記を辿る

子どもたちの日常的な遊び場である児童館にアーティストを招聘し、創作・表現のための「作業場」として活用してもらうプログラム「アーティスト・イン・児童館」の一環で行われた「児童館の新住民史」。アーティストの北澤潤らが「新住民」として児童館へ入り込み、日々その日常を記録しました。本書は、その手記の記録です。

東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、アーティスト・イン・児童館実…

2010.10.01

楽しみながら学ぶ防災イベント「イザ!カエルキャラバン!」防災体験プログラムマニュアルBOOK

防災体験プログラムや防災教育教材の内容、準備物、やり方などを簡潔にまとめたマニュアルです。

特定非営利活動法人プラス・アーツ、中西要介、石川特殊特急製本株式会社

2011.03.31

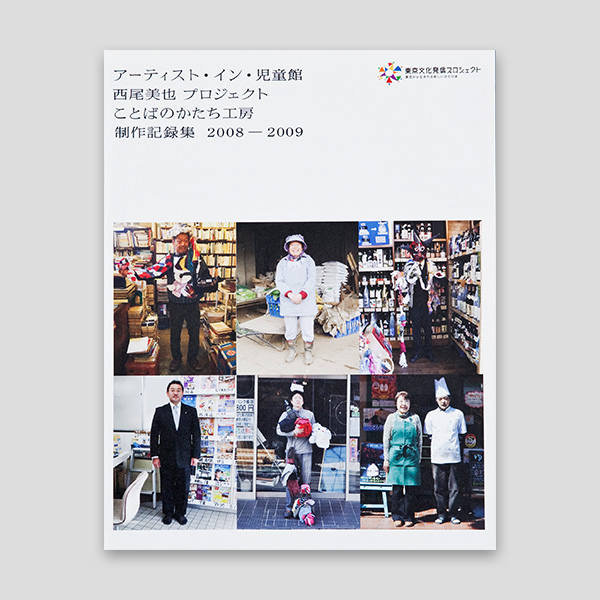

アーティスト・イン・児童館 西尾美也プロジェクト ことばのかたち工房 制作記録集2008-2009

現代美術家・西尾美也によって『アーティスト・イン・児童館』で行われた「ことばのかたち工房」の記録集です。

東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、アーティスト・イン・児童館実…

2010.06.04

墨東文庫 墨東ストーリィズ解説目録

「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として開催された「墨東まち見世2010」にて、アーティストの木村健世が行った市街地アートプロジェクト「『墨東文庫』プロジェクト」。まちに散りばめられた25の物語をピックアップし、その物語の集合体を「文庫」としてまとめました。

木村健世

2010.11.03

墨東まち見世2009 活動報告書

「墨東まち見世2009」は、隅田川・荒川・北十間川によって囲まれた墨田区の北半分を占める地域「墨東(ぼくとう)エリア」のまちなかを舞台として開催されたアートプロジェクト。従来から地域でまちづくりやアートのプログラムに取り組んできたNPO法人向島学会と東京文化発信プロジェクト室(財団法人東京都歴史文化財団)が主体となり、「東京アートポイント計画」の一環として100日間展開されました。プロジェクトでは、これらの地域資源や状況変化に着目しながら「まちが遊ぶ100日間。」をキーワードとして様々なアーティストが活動を展開。またまち歩きツアーのプログラムや活動について振り返るトークイベントなど、地域の魅力を生かしたプログラムを実施。その後も地域住民やアーティストが主体となり、継続して様々な活動が展開されています。

東京都、東京文化発信プロジェクト室(財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人向島学会、橋本…

2010.06.04

アートプロジェクトの0123

アートプロジェクトを「知る」全20回のゼミの成果を9名のゲストとの対話を中心に収録しています。

小川希、足立桃子、牛久珠理、原田光丞、アベイズム株式会社

「見巧者」になるために:クロスレビュー

批評家・レビュワー養成講座の課題で取り上げたイベントのクロスレビューをウェブマガジン「REALTOKYO」に掲載しています。

2011.03.30

アートプロジェクトを評価するために:レクチャーノート

アートプロジェクトの評価に関するレクチャーの要旨と、研究会から得られた成果を収録しています。

2011.03.01

東京を考える、語るⅡ

美術家・川俣正監修による、東京の現状と可能性を考えるトークシリーズのドキュメントブック。

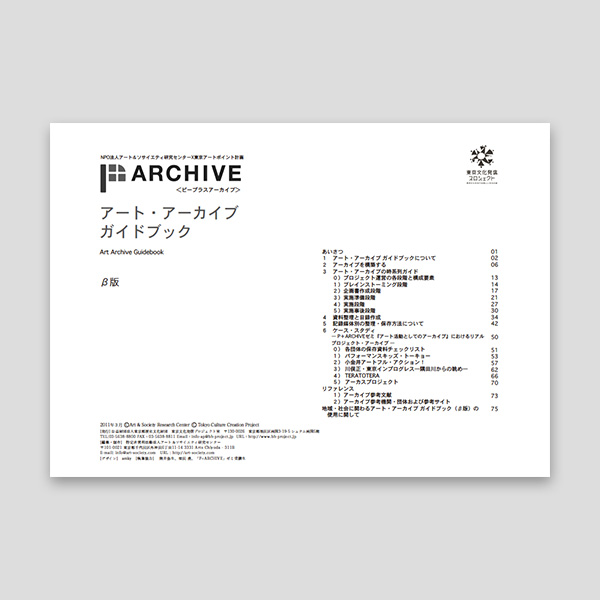

アート・アーカイブ ガイドブック(β版)

アート・アーカイブを構築するためのガイドラインと、都内近郊の5つのアートプロジェクトにおけるケーススタディを収録しています。

特定非営利活動法人アート&ソサイエティ研究センター、amky、筒井弥生、柴田葵、「P+ARCHIVE」ゼミ受講生

2011.03.01