福島こども藝術計画2017

福島の未来を担う子供たちの豊かな人間性と多様な個性を育むことを目的とし、県内の保育園、小中高等学校等にアーティストを派遣して、多彩なアートプログラムを体験できるワークショップを実施しました。本冊子では、その取り組みの記録をまとめています。

2018.03.01

- PDF公開中

- 冊子配布中

文化事業の企画や運営、記録などに関する資料を公開しています。書籍、広報物、ウェブサイト、映像などがあります。一部の資料は取り寄せることもできます。

福島の未来を担う子供たちの豊かな人間性と多様な個性を育むことを目的とし、県内の保育園、小中高等学校等にアーティストを派遣して、多彩なアートプログラムを体験できるワークショップを実施しました。本冊子では、その取り組みの記録をまとめています。

2018.03.01

松島湾のカキをテーマに、生物としてのカキの特徴や、養殖の方法、殻のむき方や調理法など、カキにまつわるあれこれを詰め込んだ図鑑です。

2018.03.31

古くから多くの芸術家や作家が居住し、近年は若者の住みたいまちとしても不動の人気を誇るJR中央線高円寺駅~吉祥寺駅~国分寺駅区間を中心とする杉並、武蔵野・多摩地域に点在しているアートスポットをつなぎながら、現在進行形のアートを発信するプログラムを展開しているプロジェクト。テラッコ(ボランティア)の人材育成にも注力し、プログラムの企画・運営の実践を通じ、アーティストとともにアートプロジェクトをプロデュースできる人材育成も目指します。本ドキュメントのテキストのほとんどは、そうしたテラッコ たちの言葉によって構成されています。

2018.03.22

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。写真や対談記録、戯曲やスープのレシピを交えてまとめられた、4年間の活動の記録集。

2018.03.25

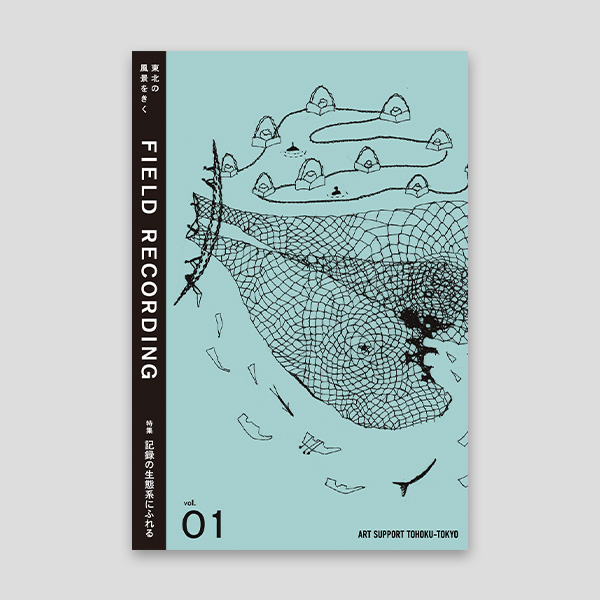

『東北の風景をきく FIELD RECORDING』は、変わりゆく震災後の東北のいまと、表現の生態系を定点観測するジャーナルです。

2018.02.02

岩手県釜石市と大槌町を中心に、日々刻々と変化するまちを写真に撮り続けてきた「復興カメラ」を紹介するリーフレットです。

2018.03.11

ひとや風景を記録してきた「まちの写真屋」さん。何を見てきたのか、何を見ているのか、インタビューを行った記録をまとめました。Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)の一環として制作しました。

2018.03.11

「東京らしさ」を持つ場の多様性と個性を見出し発信することで、東京の文化的価値を見つめ直すことに取り組むプロジェクト「東京ステイ」。東京のまちを明確な目的を掲げて歩くのではなく、まちと個人の間に物語を立ち上げる歩き方「ピルグリム(巡礼)」の実験を通して考えてきたこと、その経験やことばをまとめたブックレットです。

2018.03.22

ボッタを焼く音、市場に響くだみ声など千住地域のさまざまな音を素材に、音源(音作品)を制作

2017.12.01

六本木けやき坂のパブリックアート『Counter Void(カウンター・ヴォイド)』を再点灯させると同時に、未来の生き方や人間のあり方を考えるプラットフォーム形成を目指したプロジェクトの記録集。東日本大震災をきっかけに、作者であるアーティスト・宮島達男の手によって消灯されたこの作品を、3.11の記憶をとどめ、社会に問いかけ続けるための装置と位置づけ、様々なプログラムを展開しました。B3判の「1:Reflection 省察」では主にこれまでのプロジェクトがおこなったことや変化を写真とともに紹介。A5判の「2:Recollection 回想」では、アウトカムの収録に注力し、プロジェクトに関わったメンバーからの寄稿のほか、書き換えを続けてきたワークショップシートの変遷、そして3年間協力をいただいた地域の小学校の児童の手紙や手作りチラシなど、「プロジェクトを通じて生まれたもの」の記録集となっています。

2018.03.11

文化政策について考えるプログラム「マナビバ。」の2016年度の記録集です。

2017.03.23

「森のはこ舟アートプロジェクト」は福島県の豊かな森林文化をテーマとしたアートプロジェクトです。エリアプログラムの紹介や、3年間の活動を終えたプロジェクトメンバーへのインタビューなどを収録しています。

2017.03.23

宮城の食文化と地域住民の生活を支えてきた、松島湾のハゼに焦点をあてた図鑑です。

2017.03.31

福島藝術計画 × Art Support Tohoku – Tokyoの一環として実施した「学校連携共同ワークショップ」の記録集。福島県出身の若手アーティストがファシリテーターとなり、県内14カ所の幼稚園〜高等学校でワークショップを開催しました。

2017.03.01

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、生活圏に起こるものごとの「終焉」と「起源」、そして、それらの間を追求するアートプログラムを展開。美術家の小山田徹さんと江古田のガラクタやネバーランド店主、安藤仁美さんをお迎えした「対談紀行紫陽花篇」と、リヤカーと共に江古田をめぐりながら行われた鼎談の様子を収録。

2017.03.22

つながる湾プロジェクトは、私たちを育んできた松島湾とその沿岸地域の文化を再発見し、味わい、共有し、表現することで、地域や人・時間のつながりを「陸の文化」とは違った視点でとらえなおす試みです。その実践でのなかで見えてきた、地域への関わり方のヒントを、「KNOCK!」「STEP!」「JUMP!」の3つのステップを軸にまとめました。

2017.03.23

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。そのアートステーションのひとつ「としまアートステーション Y」(2014年度)をめぐるプロジェクトの記録と、そのプロジェクトから導き出された、アートステーションをつくるために必要な要素について、冊子とカードゲーム という2つの形式を用いてまとめています。 冊子はこちら

2016.06.30

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。そのアートステーションのひとつ「としまアートステーション Y」(2014年度)をめぐるプロジェクトの記録と、そのプロジェクトから導き出された、アートステーションをつくるために必要な要素について、冊子とカードゲーム という2つの形式を用いてまとめています。 カードゲームはこちら

2016.06.30

社会における人々の「多様性」(diversity)と「境界」(division)に関する諸問題に対し、フィールド調査とその報告から生まれる対話を通じて、“生き抜くための技法”としての「迂回路」(diversion)の研究を行うプロジェクト。本冊子は、「迂回路」をめぐる旅路で出会い、対話し、考え、見出したことを表すことを目的に制作した記録集の第3巻です。「迂回路をさぐる」、「迂回路をつなぐ」2年間を経て、「迂回路をつくる」ことに取り組んだ1年間の取り組みをまとめました。

2017.03.01

東京アートポイント計画のプログラムオフィサーが、さまざまな現場に寄り添うなかで、出合ったキーワードについて執筆した用語集です。

2017.02.10

Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)における、東北3県のパートナーへのインタビュー集です。

2016.09.30

これまで国内外の現場を経験してきたアート・コーディネーター、プランナー、コミュニティデザイナー、会計士という専門性の異なる研究会メンバーが、アートの現場における「働き方」と向き合い、2年間にわたり交わした対話の集積を言語化・ビジュアル化した一冊です。 ※「『幸せな現場づくり』のための研究会」(2015〜2016年度実施)の成果をまとめました

2016.09.30

社会におけるアートプロジェクトの可能性を広げる学びのプログラム「Tokyo Art Research Lab」のウェブサイトです。

2017.02.01

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指したプロジェクト。その取り組みを紹介するとともに、としまアートステーション構想とは何を目指し、何を考え、何をしてきたのか、6年間の活動の総括としてまとめた一冊です。

2017.03.23

「トッピングイースト」事業の一環として行われた「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」は古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を産み出してきたアーティストの和田永が、あらゆる人を巻き込みながら新たな楽器を創作し、量産し、奏法を編み出し、徐々にオーケストラを形づくっていくプログラム。NICOS LAB(それぞれの得意分野を活かしながら、一緒に考え、制作し、本プログラムを盛り上げるチーム)と共に、日夜実験を繰り広げています。「NICORABAN」は、NICOS LABメンバーがプロジェクトがスタートした2015年2月の「滞在制作篇」から第1回目のコンサートである11月23日の「初合奏遭遇篇」までを振り返るアーカイブです。

2016.08.04

JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”を繋ぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクトTERATOTERA(テラトテラ)。 本年度は東小金井の高架下を舞台とした音楽・パフォーマンスライブを皮切りに、暮らしとアートをテーマにした武蔵境でのトークイベント、西荻窪では複数店舗を会場とした映像祭、秋には三鷹の街全体を使って大規模展覧会「TERATOTERA祭り」を開催。こうしたアートイベントと並行して、アーティストやキュレーターに向けた英語のレクチャーや、アートプロジェクトのノウハウを学べる連続講座も開催。東南アジアからアーティストを招聘し滞在制作をサポートをする新プロジェクト「TERATOSEA(テラトセア)」も始動しました。 TERATOTERAでは、企画の草案から運営までTERAKKO(テラッコ)と呼ばれるボランティアスタッフがその中心的な役割を担っています。本ドキュメントのテキストのほとんどは、TERAKKOたちの言葉によって構成されています。

2017.03.23

港千尋(著述家/写真家)が、あいちトリエンナーレ2016 芸術監督を務めた経験を踏まえ、その思考と知見書き下ろしました。

2017.03.31

「思考と技術と対話の学校 基礎プログラム3「対話編」」から生まれたドキュメントブック。2016年度に実施した「対話編」は、アーティストユニット・Nadegata Instant Party、スクールマネージャーと共に、チームでプロジェクトを実施する際の対話力を磨くプログラムです。本書では、「対話編」の実践プログラムとして行ったプレゼンテーション&トークイベント「プレイパーク・パーティーを考える日」の当日の様子と、それに至るまでのプロセスをまとめました。

2017.03.23

「思考と技術と対話の学校 基礎プログラム2「技術編」」の授業をもとに制作した一冊。授業の企画運営を担うスクールマネージャーが、ゲスト講師によるレクチャーや演習、グループワークのなかから「アートプロジェクト運営の技術」として捉えた27の技術を収録しています。

2017.03.23

アートプロジェクトを動かす力を身につける「思考と技術と対話の学校」基礎プログラム1[思考編]の講義録(2016年度「思考を深める/想像を広げる」編)です。

2017.03.23