共通: 年度: 2019

「生きること」と「アート」の新たな結び目。 —青木彬「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」インタビュー〈前篇〉

まちで活動するプレイヤーの言葉から、「アートプロジェクト」の営みについて考えるインタビューシリーズ。今回は、2018年より墨田区北東部の「墨東エリア」を舞台に「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」(通称、ファンファン)を展開する、インディペンデントキュレーターの青木彬さんにお話を聞きました。

まちの人たちや多様なゲストとの対話や実践を通して、自分の「当たり前」を解きほぐすような学びの場を生み出してきたファンファン。「集まる口実」として、みんなでユルめの広報誌「ファンファンレター」を定期的に手作りしたり、それぞれの想像力を引き出すため、会議の冒頭にお互いの近況をラジオ風に話したりと、一見ささやかなその所作のなかには、プロジェクトの運営に関わる多くのアイデアが仕掛けられています。

同時に、ギャラリーなどで展覧会もキュレーションしている青木さんにとって、まちと溶け合うファンファンの活動は、従来の「アート」の枠組みでは捉えられない、「生きること」そのものと表現をめぐる新たな問いの場所にもなっているようです。活動を続けるなかで、青木さんはどんなことを考えてきたのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫 *提供名のある写真以外)

なにか知らない「予感」めいたものに向かって

——「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」(以下、ファンファン)では、「学び」をテーマにされているそうですね。どのようにして活動が始まったのか、ということから聞かせてください。

青木:墨田区との関係から話すと、10年ほど前の学生時代から、当時行われていた「墨東まち見世」というアートプロジェクトを見に来たり、2016年からは友人と一緒に長屋を改装した「spiid」という住居兼アトリエを運営したりと、以前から関わりがあったんです。墨田はアサヒビールのメセナ活動もあり、数十年前からアートプロジェクトの歴史が蓄積されてきた地域ですが、実際、「spiid」の近隣にも面白い活動をしている人たちがたくさんいて、僕にとってその長屋の家賃は、このまちで遊ぶための入場料のような感覚でした。

そして2018年、僕もこの場所で活動をより広げたいと、ファンファンを始めました。ファンファンのサブタイトルは「生き方がかたちになったまち」ですが、墨田には長屋や町工場がいまも多く残されていて、DIYで空間を作るような風土があるんです。人の振る舞いの優しさが、きちんとまちに反映されている。同時にコミュニティが成熟して、外から来るものへの柔軟性を失っていると感じる部分もありました。そこで、僕たちもこのまちで一緒に知らないものを経験していきたいと思い、「学び」ということを打ち出しました。

——この場合の「学び」とは、どんなイメージなんですか?

青木:僕らは「学び」を、学習的なものではなくて、「人が安心して変われるもの」とイメージしています。それはアートにも近くて、たとえば美術館というのは、制度的に設けられた、「この空間なら安心して変わっていいよ」という場所ですよね。それと同じような変容を、まちで、しかも「アート」を前面に出さずにやってみたい、と。でも、最初の頃は上手く言葉にできなくて、森さんに何度も問い返されていましたね(笑)。

森:当初は「研究」や「リサーチ」など、青木さんから出てくる言葉がもっと固かったんです。しかも、かなりアカデミックな意味で使っていて、本来やりたいのはまちなかに考え方を実装するようなもののはずなのに、その言葉は違うのではと感じていました。でも、それらは強い言葉として青木さんの身体に入っていて、しばらくは手放さなかったよね。

青木:そうですね。そこから離れられたのは、もう一つ大事にしている「当たり前を解きほぐす」という考えを深められたからだと思います。アートプロジェクトにも「こうやるものだ」という一種の型、当たり前がありますが、それを再生産してもつまらない。とくにこの地域の人たちは、既存の「アート」の制度に変に固執せず、もっと柔らかい活動を展開していて、それがシンパシーを抱いた部分でした。ならば、僕も既成の言葉やアートの思考に頼らず、「アート」と呼べるかはわからないけれど追い求めたい感覚、よくわからない予感めいたものを求めていけばいいんだ、とわかってきたんです。

——森さんが、青木さんやファンファンに期待したものは何だったのですか?

森:まずは、絶対的な新しさです。「研究」などの言葉は、青木さんのまちに対する真摯な姿勢から出てきたものですが、その遠慮があると行動が起こせない。だから、それを取り除きたかった。同時に、さきほどもあったように、彼は大胆にも家賃を「まちへの入場料」と見立てていました。その読み替え自体は、ぜんぜんアカデミックじゃないわけですよ。青木さんはアートの言語をよく知っていて、でも、その不自由さにも気づいているから、別のコードを入れていたわけです。そのタッチでまちに入ろうとしているのは、面白いと思いました。

また、彼は当時すでに展覧会をキュレーションする若手として、メディアでも紹介される存在でした。その道で行くこともできたはずです。しかし、何かモヤモヤを感じていて、言葉にできないもどかしさを持っていた。それは、言い換えると絶対的に新しいものへの指向性でしょう。だから「一緒にやろう」となったんです。

ウロウロの先の関心

——青木さんはなぜ、いわゆるキュレーターではなく、アートプロジェクトの方面に行ってみようと思ったのですか?

青木:僕自身にとっては、そこは地続きだったというか。そもそも僕はキュレーションの専門教育を受けていなくて、アートマネジメントを指向していました。キュレーターとして展覧会を行うときも、ギャラリーのような空間だけでやるのではなくて、まちのある場所に作品と呼ばれるものが置かれたらどうかという、少し俯瞰的な関心があったんです。

森:それで言うと、彼を面白いと思ったまた別の理由は、ウロウロしていたからなんです。話題のものや人気のものだけでなく、「こんなものまで見にくるんだ」という企画まで、いろいろな場所で彼の姿を見かけていました。

青木:ウロウロすることはわりと意識していましたね。相対的に物事を考えたくて。

森:その出没情報は重要でした。「好き」で動くファン心理でも、人に出会いたいという野心でもなく、興味の有無に関係なく、とりあえず雑多なものを俯瞰しておく、オンタイムで見ておくという行動様式。それは歌手のボイストレーニングのように重要で、その信頼はありました。でも、そうやっていろんなものを見ている前提で企画を求められるから、困ったんだよね(笑)?

青木:そうですね。ゲストを立てる企画のときも、森さんからは「ゲストは僕が知らない人がいい」と言われたり(笑)。僕も期待に応えて見つけたいと思うんだけど……。

森:「見つける」というより、僕としてはそこで、「この人、この企画は新しい」と言い切るジャッジと振る舞いを求めていたんです。突き詰めると、ある人が長期的に残るような新しい人かどうかなんて、時の運でしょう。でも、「よくわからないけど、自分はこれが新しいと思う」という踏ん切りがあるかが重要で。それを言い切れるかどうかだった。

青木:たぶん当初は、やろうとしていることが価値として認められるか、不安を抱いていたんだと思います。でも、ファンファンを続けながら、少しずつ自信が付いた。とくに最近は、ファンファン以外にも、僕の関心にシンパシーを感じてくれるアーティストや人に出会えていて、だんだん自分のなかで関心の濃度が高まっている感じがあります。

去年、個人の仕事で、京都芸術センターで『逡巡のための風景』という展覧会を企画したんです。そこで関わった人には、アーティストも福祉施設の人もいました。いろんな立場の人が混じりながら、「展覧会」という形式は正しいのか、「アーティスト」という存在はどこまでを指すのかという問いに、一年ほどかけて向き合えた。それはファンファンで考えたいことでもあって、自分の考える「新しさ」の言語化のうえで大事でした。

「アート」と「よりよく生きること」

——個人的に、アートプロジェクトをめぐる「言語化」の話題は、青木さんに今日、一番聞きたかった部分でした。ファンファンのようなまちで展開されるアートプロジェクトの可能性は、展覧会や作品を中心に語られるアートシーンや、主要なアートメディアのうえでは、いまもマージナル(周縁的)であり続けていると思うからです。しかし青木さんには、そうしたシーンにも届き得る言葉で、その可能性を言語化したいという気配を感じます。

青木:その二つの領域にあるのは、技術の違いだと思います。展覧会を作るにも、アートプロジェクトを作るにも、別の技術がいる。でも、それらは互いに引用可能で、その意味で僕はフラットに見ています。たとえば先の京都の展示では、主にアートプロジェクトで活躍している作家を展覧会に入れました。すると、展覧会という形式に付随した「展評」というかたちで、プロジェクトの活動がこれまでとは別の回路に広がっていく。同じことは反対でも起き得ます。もう片方で使えるものを得るために、両者を行き来することは意識している気がします。

他方で、価値付けという場合、展覧会だと作品に価値を問えるけど、アートプロジェクトはそこが流動的で、本人たちも言語化できていない部分があるかもしれません。行政的な価値観で評価されたり、美学的な視点から問われたり。でも、そこでは、「そもそも美学的な価値じゃないんだ」と自分たちで言い切ることも大事ではないか、と感じます。

森:僕は、いわゆる展覧会と批評を軸としたアートワールドがアートプロジェクトを引き取るかどうかにあまり興味がなくて。その評価にかかわらず、存在としてのアートプロジェクトはこの20年あまりで確実に必要とされ、増えていますよね。たしかに批評的な言語の用意はないし、「アートピースとしての質」を求めたらそれはないことになるんだけど、逆にそこに固執しなかったからこそ、消費されなかった部分がある。

日比野克彦さんや宮島達男さんなど、それこそアートワールドで活躍した作家がアートプロジェクトをしている現実もあるじゃないですか。その背景には、アートプロジェクトの方が構えることなく夢が見られる感覚があると思う。その場所でいつの間にか幸せを感じた人がいたときに、「それはアートの効能だ」とわざわざ言う必要はないんじゃないか。ある局面においては、積極的に「アート」を手放すことがあっていいと思うんですよ。

青木:日本型アートプロジェクトは、1960年代に隆盛した野外美術展が源流だとよく語られるのですが、それはアートピース中心の歴史だと思うんです。でも、僕は、視点を変えるとより以前に遡れると思っていて、最近、大正期に日本で盛んになったボランティア活動である「セツルメント運動」(※)などを調べています。そこでは、アーティストが社会福祉に関わっていたり、こども向けの鉛筆画のワークショップをしていたりした。でも、作品は残されていないから、作品中心の歴史からはこぼれ落ちてしまうんです。

まだ、アートの制度がそれほど確立されていない時期に行われたそうした活動は、「幸せに生きたい」とか、「健康でいたい」とか、アート的な目的とは違う切実さに基づいた想像力の実践だったんだと思う。僕が考えるアートプロジェクトは、それに近いような気がしていて。たとえ、従来の意味での「アート」じゃなかったとしても、そこに意味があるという価値観をより強固にしていきたいという関心があります。

※「セツルメント運動」の詳細と、青木さんが感じる現代におけるアートとの関連性については、CINRA.netの対談記事「アートって図々しい。青木彬×福住廉が考える市民と作家の交歓」(2019年10月15日)で詳しく語られています。

——なかでもとくに福祉への関心が強いと感じますが、それはいつ頃からですか?

青木:遡ると、学生時代に卒業論文を書いていた頃から、精神医療は少しかじっていて。そこから家族が病気をしたり、自分のこと(※青木は2019年11月に右足を切断する手術を受けた)だったりで、医療福祉への関心がずっとあって、本は読み続けていました。それがいままではアートと遠かったんだけど、最近は近づいて、「あれ、つながるじゃん」みたいな。とくに手術後は、より明確になった感じがありました。

森:手術の後、自信も付いたし、元気にもなったよね。

青木:本当に身体が変わって、100%自分と向き合える感じになったんです。アートに関わる人は少なからず経験していると思うのですが、個人の経験は制度で語れない分、価値が見出されにくい。けれど、手術後、やっぱり自分はアートで救われているという実感が確実に持てたんです。そのとき、「よりよく生きること」にアートの技術を使ったり、自分の身体と向き合うことにアートを使ったりすることに、もっと貪欲になろうと思いました。

>「アート」の新しい問い、新しい語りに向けて。 —青木彬「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

青木彬(あおき・あきら)

インディペンデントキュレーター/一般社団法人うれしい予感 代表理事/まちを学びの場に見立てる「ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─」ディレクター。

1989年生まれ。東京都出身。首都大学東京インダストリアルアートコース卒業。プロジェクトスクール@3331第一期修了。公共劇場勤務を経て現職。アートプロジェクトやオルタナティヴ・スペースをつくる実践を通し、日常生活でアートの思考や作品がいかに創造的な場を生み出せるかを模索している。

これまでの主なキュレーションに、「中島晴矢個展 麻布逍遥」(2017, SNOW Contemporary)、「根をもつことと翼をもつこと」(2017, 大田区京浜島、天王洲アイル)などがある。「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展」(2017, アーツ千代田3331)キュラトリアルアシスタント、「黄金町バザール2017 –Double Façade 他者と出会うための複数の方法」(2017, 横浜市)アシスタントキュレーター。「KAC Curatorial Research Program vol.01『逡巡のための風景』」(2019, 京都芸術センター)ゲストキュレーター。社会的擁護下にある子供たちとアーティストを繋ぐ「dear Me」プロジェクト企画・制作。「喫茶野ざらし」共同ディレクター。

ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―

多くのアトリエやオルタナティヴ・スペースが集まる東京都墨田区北部(墨東エリア)において、点在する文化拠点との連携やアートの思考を通じて、「学びの場」を形成するプロジェクト。街そのものの特性とこの街に集う人々がみせる文化的な生態系、そして区内外のアーティストや研究者など専門家のアクションが交わる状況を創造する場としてのラーニングプログラムの実施とそれらの検証から、豊かに暮らすための創造力や地域の文化資源の価値についてやわらかな観点で考えます。

http://fantasiafantasia.jp/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施

事業紹介ムービーはこちら(アーツカウンシル東京YouTubeチャンネル)

「アート」の新しい問い、新しい語りに向けて。 —青木彬「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」インタビュー〈後篇〉

まちで活動するプレイヤーの言葉から、「アートプロジェクト」の営みについて考えるインタビューシリーズ。今回は、2018年より墨田区北東部の「墨東エリア」を舞台に「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」(通称、ファンファン)を展開する、インディペンデントキュレーターの青木彬さんにお話を聞きました。

アートプロジェクトを運営すると同時に、ギャラリーなどにおける展覧会もキュレーションしている青木さんにとって、まちと溶け合うファンファンの活動は、従来の「アート」の枠組みでは捉えられない、「生きること」そのものと表現をめぐる新たな問いの場所にもなっているようです。活動を続けるなかで、青木さんはどんなことを考えてきたのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫 *提供名のある写真以外)

>「生きること」と「アート」の新たな結び目。 —青木彬「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」インタビュー〈前篇〉

メンバーの「いま」を映す広報紙

——ファンファンでは、まちの人の個人的な話を聞く「WANDERING」や、外部のゲストの話を聞く「ラーニング・ラボ」、その対話から生まれたものを実践する「プラクティス」などのプログラムが行われています。また、活動を紹介する「ファンファンレター」という広報紙を定期的に発行していますが、その制作方法がユニークだとお聞きしました。

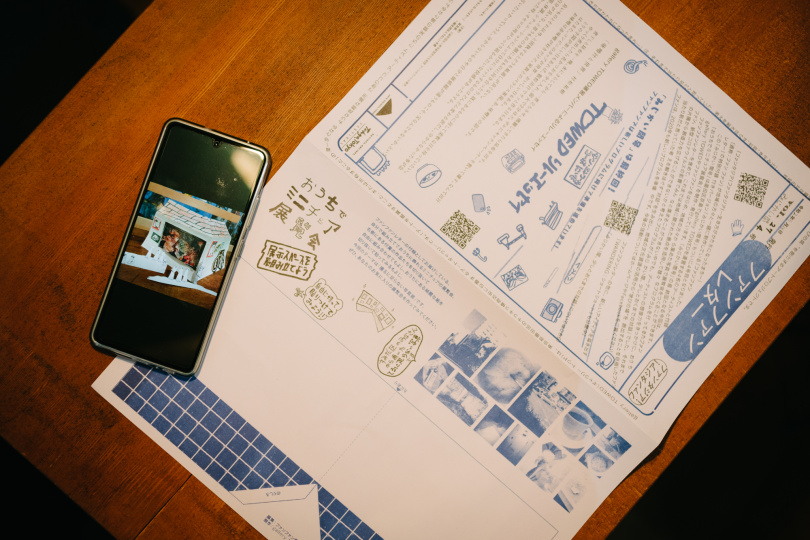

青木:さきほど「当たり前を解きほぐす」と言いましたが、ファンファンレターは自分たち自身の当たり前から解きほぐすためのものとして設計しているものです。活動をカッコよく伝えようと思ったら、カッコいいデザイナーに依頼すればいいんだけど、それよりもみんなと集まる口実が欲しい。制作過程に協働性を入れたくて、手探りで作れる広報紙をデザイナーと相談して考えました。具体的には、みんなで対話をしながら、ハサミやノリやオリジナルのスタンプを使って手作業で「版」を作り、それを刷っています。

3年間の活動で、ファンファンレターがあったのは一番大きかったと思います。地域の人と関わるという意味でもそうだけど、裏テーマ的に言うと、やっぱり事務局が鍛えられたんです。 定期的に集まってコミュニケーションをとる場がある。かつ、そのつどの参加者によるムラや空気が、誌面に出ている。これまで すでに30号以上を発行していますが、そういうムラを許容できる身体を作っていった感じがします。

森:去年、そのレターなどをまとめた「ファンファンパック!!2019」というボックスを作りましたよね。僕は、あれがファンファンの一つの集大成の仕事だと思っていて。構造的に設計されたものを、あえて「ヘタレ」な形に落とし込む。個々は歪なところもあるけど、まとめるときちんとメッセージになり、所信表明になっている。「やったな」と思った。東京アートポイント計画で毎年発行している印刷物のなかでも、去年のベストでした。「ファンファンは何をしたの?」と聞かれたら、「ボックスを作ったね」というものとして、僕は受け取っているんです。

プロジェクトの運営レベルで言うと、スーパーの広告チラシ風のこの印刷物に東京都の主催を表すロゴを付けることは、すごいことなんです。そこでまず自分たちも覚悟を問われた感じがあるのですが、ボックスでまとめると、見事に受け入れやすいものになっている。そこまで見据えていたかはわからないけれど、 できているという事実が大きい。コロナ禍を受けて作った特別号もとても良かったです。

青木:6月に立て続けに全4号を出した「みじかい間」という特別号で、紙でミニチュアの展覧会を作れる付録をつけました。コロナで直接会えなくなるなか、 プログラムを止めるのではなく、いままでやってきたことを使えるんじゃないかと思い、ファンファンレターのフォーマットを使って実践的なプログラム「プラクティス『みじかい間、少しとおくまでの対話』」をやりました。展覧会の作品素材は墨田区でギャラリーをやってるアーティストたちに協力してもらい、描いてもらいました。

森:コロナの時代への打ち返しとして、すごく良かったです。アートワールドの人はここに価値を認めないかもしれないけど、この微弱な価値を認めないと行き詰まると思います。

青木:もうひとつファンファンレターで重要なのは、それがメンバーや東京アートポイント計画のプログラムオフィサー(PO)とのコミュニケーションツールでもあることでした。初期の頃によく、自分たちの考えを身近な人たちにどう伝えるかを話したのですが、そこでは、仰々しい企画書を出せばいいわけではない。何を考えているのかを共有していく一番手前のところから設計できたのが、ファンファンレターの機能として大きかったと思います。

組織やアートの当たり前をいかにほどく?

——さきほど「ムラを楽しめるようになった」というお話がありましたが、青木さんは組織の運営方法も工夫されているそうですね。ミーティングの際も、冒頭にメンバー同士でラジオ風に近況を報告し合うなど、中心性を作らない仕掛けを導入しているとか。

青木:決定権をいかにフラジャイルにするかに興味があるんです。アートに限らずさまざまな組織において、中心的な誰かが物事を引っ張るのは簡単で、その求心力の生み方もわかるのですが、個々人の想像力を引き出す会議の仕方を作りたいと思いました。そのとき、ただ集まるのか、付箋やホワイトボードを使うのか、メールか、LINEを使うのかなど、集まり方や用いる道具によってあり方が変わるじゃないですか。それこそ、「当たり前」の部分から問いたかったんです。そこに手を入れないと、新しいものも出てこないなと。

——集まり方から変える。

青木:そうですね。定例会も、これまでは集まって会議をして、ご飯を食べて、というかたちでしたが、最近はオンラインで、最初に5人の出席者を二組に分け、ここ一週間ほどの関心をラジオ風に話す時間を20分ほど設けています。映像は切って、音声のみ。だんだんBGMを付けたり、ラジオメール風にお便りを出すようになったり。会議としては、その部分はとくに意味があるわけじゃないんだけど、それが活動に影響していく。その小さい選択から決定権が揺らぎ、その先に見たことがないものが作れる気がしています。

岡野:私もPOとして定例会に参加していますが、ラジオの仕掛けはプロジェクトのあり方に影響を与えていると思います。本当にそれぞれの個人的な関心を話しているのに、不思議とキーワードが重なっていたり、つながっていたり。一人の人が主導してまとまっていくんじゃなくて、みんなで「ファンファンの脳味噌」を作っている感じがあります。

森:面白いマネジメントですよね。このプロジェクトには、「プロジェクトをしよう」という構えがないんですよ。所作のすべてをプロジェクトにしているから。逆に言うと、だからこそ、よりわかりにくくなっているんです。

さっきの話で言うと、ファンファンの活動の価値を誰もが当たり前に感じられればいいんですけど、なかなかそうはならない。一般に表現とは、「刺激的なもの」「向こうから楽しませてくれるもの」と考えられていますよね。ファンファンの活動はそれとは異なり、乗るか乗らないかはその人次第。非常に能動性が求められるから、届け先をどう創出するかという問題が出てくるんです。「勝手に楽しむ人」をどう増やしていけるのか。

——コロナ禍で、大きなイベントに頼っていた場所が危機に追い込まれている。一方、小さな活動を大事するファンファンのような場所は元気というのも、示唆的です。

森:本当の自由を求めているからだと思います。価値化された「自由」のなかで動いている限り、現在の状況では立ち行かなくなる。その象徴が、美術館で、大きな動員を見込んで行われるいわゆる「ブロックバスター」展ですよね。でも、本当に必要なのは、ファンファンのような勝手に認証を楽しむあり方。それを変わらず楽しんでいるから、ファンファンは「元気」に見えるのだと思う。ファンファンレターのようなサイズの営みを価値化していかないと、これからの時代、立ち行かなくなると思うんです。

——逆にその価値を認めないと、あらゆる文化的イベントが閉じられてしまったいま、この時代には文化的な出来事は「何もなかった」ことになってしまいますね。

森:そう。その「何もなかった」という感覚は、危ない。

青木:それはすごく感じます。最近、ほかのアートプロジェクトの関係者から、「コロナになって出会いがなくなった」と聞くのですが、それはアートを非日常性のなかで捉えているからだと思う。ファンファンにはその感覚はなくて。日常には普通に人との出会いはあるし、そこにもクリエイティビティはある。展覧会やイベントがないと言えばそれまでですが、むしろ、その外にあるものをいかに「アート」と呼び直すかだと思います。

新しい問い、新しい語り

青木:いま、「アート×福祉」のように、異なるジャンルとの間に架け橋を掛ける取り組みが多くありますが、そもそも、「福祉」にも「地域」にも、「アート」はあった。僕らが興味を持っているセツルメント運動や、あるいは、手作業を通して障害を持つ人の能力の回復をめざす「作業療法」という領域も、じつは源流には19世紀のアーツ・アンド・クラフツ運動があります。そうした関係性に、あらためて気づいていくことも重要になるのかな、と。でも、それをブロックバスター展的な規模でやると、おそらく「アウトサイダー・アート」的な文脈に回収されてしまう。それと、僕らがファンファンレターなんかでやっている当事者間のやりとりは、まるで軸の違うものなんです。

——青木さんは、その部分を言語化したい?

青木:言語化をしたい思いはあります。 ただ、いまのような語り方では、その言葉が届く範囲はすごく限られてしまう。歴史を参照しても、ファンファンレターが届くような人たちには通じないというか。言葉の作業もやりつつ、一方で言葉だけでなく、ファンファンを通して作ってきたようないろんな人が集まれる場所、それは空間的な意味に限らず、生態系的なネットワークをより作っていけたらいいんじゃないか、と。その規模感で実感を作らないと、「生きること」とアートという視点は社会に伝わらないと思っています。

——ありがとうございます。いろんなお話を聞けましたが、正直に言うと、今日はその「本当に新しい部分」にうまく触れられていない気もして。どう質問したらいいものか……。

森:それで言うと、おそらく、「従来のアートの着こなし」による問いの立て方では向き合えない活動だからだと思うんですよ。普通のアートワールドの人たちには響く問いだとしても、青木さんはもうそれとは違うアートの着こなしをしている。だから、そこでは違う問いの立て方が必要になる。彼の言う、ファンファンレターが届く人はいわゆるアートの言葉で話す人とは違うというのはそれを言い当てていて、違う場所を見据えているから。

——話しながら、それは感じますね。インタビュアーである僕自身ももう一つ大事なところを抑えられていないような感じがする。

森:実際、その先に問いを進めるのは難しいのですが、「Why?」「Because~」というかたちのやりとりではなく、「So what?」(だから何?)と返されるくらいが我々にとってはいい塩梅ではないかと思うんです。そうじゃないと、あっという間に既存の制度に回収されるから。

一方で青木さん自身も、以前は語れなかったことを、いまではこんな風に綺麗に語れるようになった。ただ、それは言い方を変えると、ひとまずの代弁ができるようになったということでもある。でも本当は、現在もうまく語れないものを持っているはずで、「代弁をやめようぜ」というのが、いま、青木さんに問いかけてみたいことですね(笑)。

青木:そこが自分でも、もどかしいところで……。語れないことがあることは自分でもよく分かっているけれど、語れるものがある程度まとまってきちゃった。でも、その先にどんどん自分が見つけたいもの、本当に言葉にしていきたいところが出てきていて。

突拍子なく聞こえるかもしれませんが、最近、僕は東京の外に引っ越して、自然に囲まれた環境で畑仕事をしたり、手芸をしたりし始めているんです。手芸というジャンルは、これまでのアートの制度のなかで、その中心から幾重にも隔てられ、ジェンダーや家庭というものと結び付けられてきた。これも予感ですが、そうしたものを自分で体験して、咀嚼するなかで、何かファンファンの活動に反映できるものがある気がしています。でも、いまこうして話していても、アートの言葉で話している違和感はあるのですが……。

森:その意味では、いまは「貯め」の時期で、「待ち」の時期なんですよ。

青木:そうですね。少なくとも言えるのは、 それに向かっていま、確実に思考を貯められているという実感があることです。ファンファンのみんなで話し合えているし、みんなもその新しさを掴もうとしている。この2年くらいで、そこに向き合うことに躊躇がなくなりました。このメンバーとなら、ちゃんと考えられるという気がしています。

Profile

青木彬(あおき・あきら)

インディペンデントキュレーター/一般社団法人うれしい予感 代表理事/まちを学びの場に見立てる「ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─」ディレクター。

1989年生まれ。東京都出身。首都大学東京インダストリアルアートコース卒業。プロジェクトスクール@3331第一期修了。公共劇場勤務を経て現職。アートプロジェクトやオルタナティヴ・スペースをつくる実践を通し、日常生活でアートの思考や作品がいかに創造的な場を生み出せるかを模索している。

これまでの主なキュレーションに、「中島晴矢個展 麻布逍遥」(2017, SNOW Contemporary)、「根をもつことと翼をもつこと」(2017, 大田区京浜島、天王洲アイル)などがある。「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展」(2017, アーツ千代田3331)キュラトリアルアシスタント、「黄金町バザール2017 –Double Façade 他者と出会うための複数の方法」(2017, 横浜市)アシスタントキュレーター。「KAC Curatorial Research Program vol.01『逡巡のための風景』」(2019, 京都芸術センター)ゲストキュレーター。社会的擁護下にある子供たちとアーティストを繋ぐ「dear Me」プロジェクト企画・制作。「喫茶野ざらし」共同ディレクター。

ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―

多くのアトリエやオルタナティヴ・スペースが集まる東京都墨田区北部(墨東エリア)において、点在する文化拠点との連携やアートの思考を通じて、「学びの場」を形成するプロジェクト。街そのものの特性とこの街に集う人々がみせる文化的な生態系、そして区内外のアーティストや研究者など専門家のアクションが交わる状況を創造する場としてのラーニングプログラムの実施とそれらの検証から、豊かに暮らすための創造力や地域の文化資源の価値についてやわらかな観点で考えます。

http://fantasiafantasia.jp/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施

事業紹介ムービーはこちら(アーツカウンシル東京YouTubeチャンネル)

冨田了平

「つくる」ために重ねた試行錯誤。東京プロジェクトスタディから生まれた成果とは

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」にて、2年目を迎えた「東京プロジェクトスタディ」。2019年度は「ことば」「パフォーマンス」「映像エスノグラフィー」を軸とした3つのスタディを展開しました。

東京プロジェクトスタディでは、スタディごとにチームを結成後、アートプロジェクトの核をつくるための実践を重ねていきます。3つのチームがどのような活動を展開してきたのか、詳細な活動レポートや参考資料などは現在公開中のアーカイブサイトにてぜひご覧ください。

*詳しくはこちら。

ここでは、約半年間にわたる活動のなかでも、スタディ間での横断的なコミュニケーションの場を生み出すことを試みた「合同共有会」についてご紹介します。個々の活動内容だけではなく、成果や悩み、進めていく上で工夫したことやリサーチ状況などを共有することで、次の一歩を進めていく手がかりとなるような場を目指して開催しました。

2019年度に始動した3つのスタディが、約半年間でどのような活動プロセスをたどり、展開したのか。後篇では、「共有会2」(2020年1月19日)の様子に加えて、各スタディの活動成果についてお届けします。

【執筆:前篇/村上愛佳(アーツカウンシル東京)、後篇/染谷めい】

共有会レポート前編はこちら。

*東京プロジェクトスタディについて

東京プロジェクトスタディとは、“東京で何かを「つくる」としたら”という投げかけのもと、関心や属性の異なる「つくり手」であるナビゲーターと参加者がともにチームをつくり、それぞれが向き合うテーマに沿ってスタディ(勉強、調査、研究、試作)を重ねるプログラムです。

実施期間:2019年8月〜2020年2月

スタディ1 「続・東京でつくるということ ―わたしとアートプロジェクトとの距離を記述する」

スタディ1は、参加者同士がお互いを知るためのワークショップの実施や、時にはゲストを招きながら、参加者が「書きたいテーマ・理由・目指すこと」を共有し、ディカッションを重ねてきました。1本のエッセイを書き上げることは共通しているものの、それに対する参加者の姿勢はさまざまだったといいます。毎回異なる文章で多方向から思考を進めていく人もいれば、毎回同じ文章を改稿するかたちで思考を深めていく人も。「『東京でつくる』を巡って、自分自身にとって切実なこと」を仲間とともに向き合うプロセスを経て、活動最終日には「やっと、本当に書きたかったことが書けたね」と涙を流し合う場面もあったそうです。

共有会2では、それぞれが書き上げたエッセイから一節を抜き出し、書き手ではない人が朗読するというかたちで発表が行われました。思考のプロセスの旅を共にしてきた仲間が、それぞれの文章に託された想いを汲みながらことばにする時間に、他のスタディ参加者も真剣に耳を傾けていました。スタディ1のチームが過ごしてきた時間そのものに、その場にいた参加者一同が引き込まれていくような発表となりました。

《2019年度 その後の活動》

参加者全員が一本のエッセイを書き上げたスタディ1。2020年3月には、全10本のエッセイと活動プロセスをまとめた記録集『続・東京でつくるということ わたしとアートプロジェクトとの距離を記述する』を制作・発行しました。「書くこと」をとおして、それぞれが何を掴んだのか。「東京でつくる」ことに真摯に向き合うことで紡がれたことばに、ぜひ触れてみてください。

記録集は、Tokyo Art Research Labウェブサイトにてダウンロードしてご覧いただけます。今回のスタディの前身にあたる『「東京でつくる」ということ エッセイ集』(2018年度)も合わせてご覧ください。

※冊子版をご希望の方は、申し込み希望フォームからお申込みください。

スタディ2 「東京彫刻計画 ―2027年ミュンスターへの旅」

まずナビゲーターの居間 theaterと佐藤慎也から、2019年度の活動プロセスと構想中の作品づくりに向けた進捗を共有しました。それまでの活動での紆余曲折を踏まえ、作品づくりに向けた今後の方向性を「『工事現場』をパフォーマンスとして、さらに『公共』と『彫刻』をつなげるメディアとして捉える」ことを試みているとのこと。共有会時点では、ナビゲーターをはじめ、参加者それぞれの「工事現場」にまつわるリサーチが進行中。見学できる工事現場に出かけ、仮囲いや道具の使いかたについて思考を巡らせた様子や、演劇でも使われることばである「WORK IN PROGRESS」が「工事中」を指すことばとして使われていることなど、パフォーマンスとして工事現場と向き合ってみて生まれた気づきや解釈を共有しました。

工事現場をメディアとしてパフォーマンスに発展させていくにあたって、現場で働いている作業員に対して搾取的な態度にならないかという懸念点も受け止めながら、「それでも工事現場には何かがある」と新たな試みに期待が膨らむ時間となりました。

《2019年度 その後の活動》

スタディ2では、リサーチしてきたことをパフォーマンス仕立てのプレゼンテーションでお届けする「東京彫刻計画―2027年ミュンスターへの旅 試演会」を開催(*)。参加者それぞれがリサーチで得た気づきをもとに、参加者全員でのパフォーマンスが繰り広げられました。工事現場を散歩して巡ってみる「ひな散歩」や、工事のワンシーンから妄想解説をする「うらら想像美術館」、工事現場を舞台にしたラジオ小説「黄色いパトランプ」、現場にあふれる仕草で構成された「みんなの工事」など、「ラジオの公開収録」さらながらに進行。それぞれの視点がふんだんに盛り込まれた試演会となりました。

*公開イベントとしての開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、規模を縮小して関係者のみで実施しました。

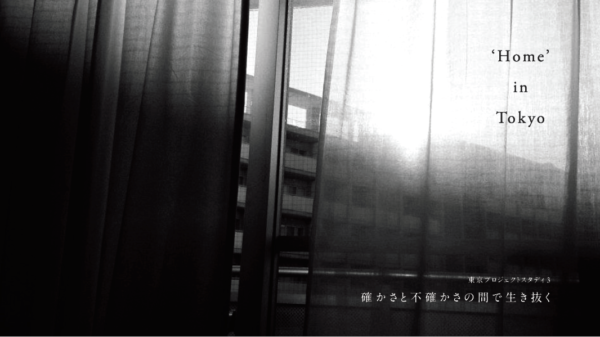

スタディ3 「‛Home’ in Tokyo ―確かさと不確かさの間で生き抜く」

流動的な東京において、どのように‘Home’という感覚がもたらされ、培われているのかをリサーチし、参加者それぞれが映像作品を制作したスタディ3。共有会では、毎回の活動日で実施していた「チェックイン」を参加者全員で行い、それまでの半年間を振り返りました。「チェックイン」とは、活動日の冒頭での挨拶を兼ねているもので、全員が同じお題に答えていくというもの。回を重ねるごとに参加者の個性やその人の日常が垣間見えるようになり、他者の生活をリサーチする実践の一環として、気づけばスタディ3の名物コーナとなっていたそうです。

共有会での「チェックイン」のお題は、「このスタディに参加していなかったら、やらなかったであろうこと」。どの参加者も、調査協力者との関係性のなかで自分自身を振り返り、自分の居場所をつくりながら ‘Home’についての手がかりを見つけていたことが伺えました。ナビゲーターの大橋香奈は、活動日にゲストとして招いた加藤文俊氏の「ラボラトリーワーク」の考えかたを引用し、「スタディ」には多様な世代が同じテーマに取り組み、同じ立場で学ぶ貴重で面白い場が立ち上がっていた、と振り返りました。

《2019年度 その後の活動》

「‛Home’ in Tokyo」をテーマに、全12本の映像作品が制作されたスタディ3。映像作品の上映会については、今後実施していく予定です。それらの映像作品を補完する役割も兼ねて、これまでの活動と作品制作のプロセスをまとめた記録集『‘Home’ in Tokyo 確かさと不確かさの間で生き抜く』(PDF版)が制作されました。テーマをどのように深めていったのか。映像を撮影・制作していく上で、どのような出会いや課題、試行錯誤があったのか。ぜひご一読ください。

記録集は、Tokyo Art Research Labウェブサイトにてダウンロードしてご覧いただけます。

東京プロジェクトスタディは、オリンピックのその先も見据えたとき、どのように文化を携え、新しい社会や文化を形づくっていくのかを思考し、アクションにつなげていけるか、という思いから始まっています。Tokyo Art Research Labディレクターである森司は、「ひとりひとりの気づきは非常に刺激に満ちたもので、さまざまなヒントがもらえた以上に、勇気づけられた。それぞれのスタディで学んだものは違うが、『ともに学び、思考し、その中で他者と出会い、自らとも出会う』という、まさにスタディをしてきたことが感じられた」と、共有会を振り返りました。スタディとしては一区切りとなるものの、それぞれの学びは続いていく予感とともに、2019年度の東京プロジェクトスタディの共有会は締めくくられました。

*東京プロジェクトスタディ アーカイブサイト

各スタディの活動内容については、アーカイブサイトにてご覧いただけます。活動日のレポートのほか、関連イベントや参考資料なども公開しています。どのような「つくる」プロセスを歩んできたのか、ぜひ追体験してみてください。

東京プロジェクトスタディ アーカイブサイトはこちら

執筆:染谷めい

写真:齋藤 彰英(※撮影者クレジットが入っているもの、記録集写真を除く)

2019年、3つの東京プロジェクトスタディが掲げたテーマや、その背景とは

Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」にて、2年目を迎えた「東京プロジェクトスタディ」。2019年度は「ことば」「パフォーマンス」「映像エスノグラフィー」を軸とした3つのスタディを展開しました。

東京プロジェクトスタディでは、スタディごとにチームを結成後、アートプロジェクトの核をつくるための実践を重ねていきます。3つのチームがどのような活動を展開してきたのか、詳細な活動レポートや参考資料などは現在公開中のアーカイブサイトにてぜひご覧ください。

詳しくはこちら。

ここでは、約半年間にわたる活動のなかでも、スタディ間での横断的なコミュニケーションの場を生み出すことを試みた「合同共有会」についてご紹介します。合同共有会は、個々の活動内容だけではなく、成果や悩み、進めていく上で工夫したことやリサーチ状況などを共有することで、次の一歩を進めていく手がかりとなるような場を目指して開催しました。

前篇となる今回は、「共有会1」(2019年11月10日)にて語られたスタディテーマの背景や初動、進める上で大切にしている視点について触れていきます。

【執筆:前篇/村上愛佳(アーツカウンシル東京)、後篇/染谷めい】

*東京プロジェクトスタディについて

東京プロジェクトスタディとは、“東京で何かを「つくる」としたら”という投げかけのもと、関心や属性の異なる「つくり手」であるナビゲーターと参加者がともにチームをつくり、それぞれが向き合うテーマに沿ってスタディ(勉強、調査、研究、試作)を重ねるプログラムです。

実施期間:2019年8月〜2020年2月

スタディ1 続・東京でつくるということ―「わたしとアートプロジェクトとの距離を記述する」

スタディ1は、「アートプロジェクトは誰のもので何処を目指すべきなのか」というアートプロジェクトに関わる多くの人が直面する問いから、“記述する”ことを主軸に「つくる」ことへの思考を深め、各々で設定したテーマで最終的に1本のエッセイを書き上げます。

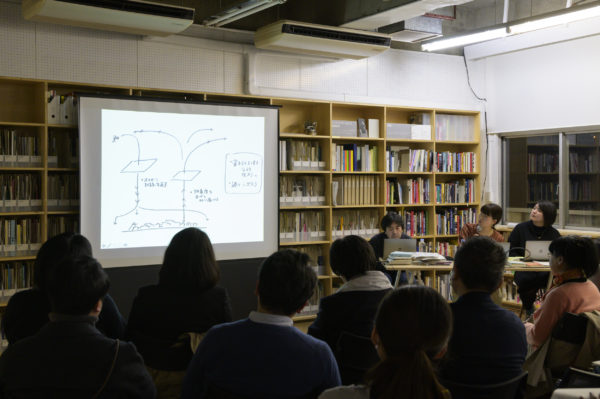

共有会1では、「何について書きたいか/何のために書きたいか/書いた結果どうなってほしいか」という問いをもとに、スタディ1参加者が現時点で思考していることを紹介し、それに対して他のスタディ参加者がリアクションする対話型ワークショップを実施しました。ナビゲーターの石神夏希からは、アートプロジェクトの現場では地域の人々にプロジェクトの説明を行わなければならない場面も多く、他者からフィードバックを得ながら自分のテーマや企画趣旨を語ることの大切さが語られました。今回の共有会1を通じて、スタディ1参加者各自のテーマに、他者からの新たな視点が加わったことで、これから“記述する”ことに何か変化が起きていく予感が感じられる時間となりました。

スタディ2 東京彫刻計画―2027年ミュンスターへの旅

スタディ2は、昨年度のスタディ「2027年ミュンスターへの旅」から生まれた「『東京彫刻計画』という芸術祭が、10年に1度東京で行われている」というフィクションを入口に、パフォーマンスをつくることを目指します。

共有会1では、「東京」「公共」「彫刻」「芸術祭」というキーワードを軸に、まちなかの彫刻を巡るフィールドワークの様子や、ゲストを招いたレクチャーについて報告。活動を重ねるなかで、「東京の劇場外の演劇の動き」や「委任されたパフォーマンス」、「ストリートアートの現在」などについて議論を交わしてきたそうです。“公共空間でどのようなことが出来るのか”という問いに対して、さまざまな角度からナビゲーターと参加者が反応し、次へのアクションにつなげていったプロセスが写真とともに共有されました。

スタディ2の詳細はこちら。

スタディ3 ‘Home’ in Tokyo―確かさと不確かさの間で生き抜く

スタディ3は、自身や他者にとっての‘Home’のありようを理解するための方法を学び、映像エスノグラフィーの手法を用いて、“調査協力者との協働”によって映像作品(プロトタイプ)をつくることを試みます。活動日には、社会学や建築学、デザインリサーチといった分野のゲストを招いて、‘Home’の捉えかたの手法やディスカッションを重ねてきました。

共有会1では、他者を理解するためのリサーチ手法のひとつとして「タイム・コラージュ」というワークショップを実施。このワークショップは、身の回りのものを1つ決めて、1日のなかでそれに関連した自分の動きを書き出していくものです。スタディ3の参加者が、他のスタディの参加者に話を聞きながら互いの日常生活を振り返ることで、普段何気なくしていた行動や、意識していなかった習慣に気づく手がかりをつかむ試みとなりました。

スタディ3の詳細はこちら。

共有会1は、それぞれのスタディの関心領域や進捗の共有だけでなく、参加者がスタディの枠を越えて交流し、共有会後も意見交換が弾む場となりました。参加者からは「それぞれ違うテーマのスタディだけれど、考えている“コア”の部分は似ているように思った。自分とは何か、東京はどんな印象か、などインスパイアされることが多かった」との感想が聞かれました。

共有会レポート後篇では、共有会1を経て、各スタディがどのような展開をしていったのかご紹介します。

共有会レポート後篇はこちら。

*東京プロジェクトスタディ アーカイブサイト

各スタディの活動内容については、アーカイブサイトにてご覧いただけます。活動日のレポートのほか、関連イベントや参考資料なども公開しています。どのような「つくる」プロセスを歩んできたのか、ぜひ追体験してみてください。

OUR MUSIC 心技体を整える—これまでの話と、これからの話—

「アセンブル2|OUR MUSIC 心技体を整える」は、アートプロジェクトの現場で起こりうる屋外などの公共空間での音楽の演奏にあたり、公共空間における音楽の在りかたについての調査や、音量に関する規制の成り立ちの分析を行うプログラムです。「音」にまつわるさまざまな領域の専門家や、今まさにアートプロジェクトの現場に関わる方々とともに、音楽が奏でられる空間での共生のあり方を考えました。

企画運営を担当した清宮陵一(VINYLSOYUZ LLC 代表/NPO法人トッピングイースト 理事長)による、本プログラムを振り返るレポートをお届けいたします。

これまで、音と公共との関係性を考えるプロジェクトを約6年間に渡って、Tokyo Art Research Lab事業および東京アートポイント計画事業の一環として、調査・実践してきた。今回の『OUR MUSIC 心技体を整える』は、その調査・実践を踏まえた、現時点での回答と考えている。

2014年、私は主に東京の東側をベースに音楽がまちなかでできることを拡張すべく、NPO法人トッピングイーストを立ち上げた。これまでに、地域の子供達が響きの美しい音楽を体験できる「ほくさい音楽博」(※01)、アーティスト和田永と共に電化製品を楽器化しオーケストラを目指す「エレクトロニコス ・ファンタスティコス!」(※02)、コムアイ、寺尾紗穂、コトリンゴら女性音楽家が東東京をリサーチする「BLOOMING EAST」(※03)といったプロジェクトを実施・運営してきた。

プロジェクトを実施していく中で、出会う様々な人の関わり方や、交渉する様々な人の立場を本当にひとつひとつ、徐々に知るようになっていった。活動に興味のある人、ない人、二つ返事でよっしゃ!とサポートしてくれる人、テコでも動かない人。プロジェクトを動かしながらそういった人や考え方に、一喜一憂している自分。きっと、同じようなことに打ちあたっている人がたくさんいるだろうなあといつも思っていた。そういったちょっと遠くの仲間に、もう少し実践的に何か使えるような「提言」はないものか、と思うようになっていた。

これまでの勉強会(※04)やスタディ(※05)は、直接集まって、それぞれその場に居る人の考え方を理解したり、ゲストの方々のお話を時には生い立ちまで深く丁寧に聞いたりすることで、いわばその空間をチューニングしていく作業だったように思う。もちろん、その作業はとても大事だし、これからも続けていきたいと思っているが、この原稿を書いている2020年3月31日は、直接集まってチューニングすることが許されない状況にある。

『OUR MUSIC 心技体を整える』(※06)の構想当初は、当然、新型コロナウイルスは存在しなかった。しかし、今回の社会状況に限らず、公共の中で何か(音楽に限らず)を実践していく時には、会ってゆっくりチューニングしている場合ばかりではないことが多々起きてくる。それは私が今現在、準備している「隅田川怒涛」(※07)というプロジェクトの中でも頻発していることだ。「公の場で思いっっっっきり音楽する!芸術する!」空間を隅田川のあちこちに作ることと、それがトラブルになってしまうことは表裏一体である。年々公共空間での芸術活動への風当たりは厳しくなる雰囲気を感じている。

そこで、どうしたら芸術活動を行ったりサポートをしたりしていく中で、心が安らぎ、技が磨かれ、体のバランスを保てるのか?その、ある種人間の根源的とも言える部分を、様々な専門家の方々にインタビューして提言書という形で冊子にまとめる作業を行いたいと考えた。今回、インタビューしたのは、公共空間プロデューサーの飯石藍さん、弁護士の齋藤貴弘さん、僧侶の近江正典さん、医師の稲葉俊郎さん、サウンドエンジニアのZAKさん。音と公共の関係性を考えるという広大なフィールドに立つために、この5名の専門家のあまりにも個性豊かな機知に富んだお話を、朝日出版社で「公の時代(卯城竜太・松田修、2019年)」を編集された綾女欣伸さんと、いつもお世話になっている美術ライターの杉原環樹さんとで伺って、纏める機会を得た。

5名へのインタビューは、どなたのお話も、その人だからこそ見える視点と経験、思考の蓄積に満ちあふれたものだった。この濃密な話をまとめ、共有可能にするにはどういったかたちがふさわしいのか。ちょうどインタビューを終えたばかりのタイミングで行った2月24日の公開編集会議では、参加者の経験談も交えて、どんなインタビューがなされたのか、どういった纏め方があり得るのかを議論した。

10名ほど集まった参加者からは「日本はアートに対してだけでなく、いろんなことに対しての許容範囲が狭いなと最近特に感じていたので、ぐさぐさ心にきました。クレームという言葉が世界で1番嫌いなんですけど、言ってくる方にもそれなりの理由があるわけで。でも企画制作する側にも強い想いがあるし。完全に気持ちを共有しあって上手くいくことなんてなかなか無いとは思いますが、まだまだ踏み込んでいける部分はあるんじゃないかなと」といった意見や、「公共事業は何も言われないことがいいこと、ということからの脱却こそがめざすべきではないでしょうか。いいものはきちんといいものだと言うことと、その評価軸、そしてそれを言いやすくさせる仕組みを作ることこそが残る価値になると思いました」、「やったもん勝ちではなく、地道に交渉を重ねて、下地を作っていく。多数決の民主主義、公共の福祉と、アートの包括性の話も興味深かった」、「対話し続けるしかないというか、人は自分の欲を満たしたい生き物だし、そんな簡単に相手は変わらないものなのだから、相手を知ろうとすることを諦めないでいないとな……と。身体のことも、音楽のことも、法のことも、行政のことも」といった感想が寄せられた。

そう、結局、対話を続けていくしかない。ひとつの正しい答えやルールがあるわけではないのだ。そして、健全な対話を続けていくためには、常に心技体を整えておく必要があるように思う。この提言書『いま「合奏」は可能か? 心技体を整えて広場にのぞむために』が、ぜひその一助になれば、嬉しい。

VINYLSOYUZ LLC / NPO法人トッピングイースト 清宮陵一

—

*本プログラムの内容をまとめた冊子『いま「合奏」は可能か? 心技体を整えて広場にのぞむために』pdfリンクはこちら。

参考サイト:

01

ほくさい音楽博 アーカイヴ動画 (2019年2月10日)

02

エレクトロニコス・ファンタスティコス!とは?

03

BLOOMING EAST CINRA.net記事

04

トッピングイースト「BLOOMING EAST」 プロジェクト勉強会「OUR MUSIC」(全4回)

2017年11月25日〜2018年3月11日

第1回 「音になってみる」

第2回 「リスナーになってみる」

第3回「公共になってみる」

第4回「OUR MUSIC」

05

東京プロジェクトスタディ「Music For A Space / 東京から聴こえてくる音楽」(全12回)

2018年9月19日〜2019年2月24日

06

Tokyo Art Research Lab アセンブル2「OUR MUSIC 心技体を整える」(全5回インタビュー+公開編集会議)

2020年2月7日〜2020年2月24日

*プログラムの内容をまとめた冊子『いま「合奏」は可能か?心技体を整えて広場にのぞむために』PDFはこちら。

07

Tokyo Tokyo Festival スペシャル13「隅田川怒涛」

記憶・記録を紡ぐことから、いまはどう映る?―見えないものを想像するために

開催日:2020年2月19日(水)

ゲスト:佐藤洋一(都市史研究/早稲田大学社会科学総合学術院教授)、瀬尾夏美(アーティスト)

モデレーター:上地里佳(アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)

「いまの社会で、これからの実践を立ち上げるための新たな視座を獲得する対話シリーズ」として全4回にわたってひらかれる対話の場「ディスカッション」。各回にそれぞれテーマを設け、独自の切り口や表現でさまざまな実践に取り組むゲストを迎えながら「これからの東京を考えるための回路をつくること」を試みます。

最終回となる第4回のテーマは、「見えないものを想像するために」。ゲストには、記録の少ない敗戦直後の東京の姿を探るため、米軍やアメリカ人によって撮影された写真の収集・調査を行う都市史研究者の佐藤洋一さんと、東日本大震災後、宮城県仙台市を拠点に人々の “土地の記憶”の継承に取り組むアーティスト、瀬尾夏美さんのお二人を迎えます。

「今回のテーマを設定したきっかけとなる出来事に、昨年発生した首里城の火災があります。首里城はかつての琉球王国の象徴として名高い世界遺産ですが、私の地元である沖縄県宮古島といった離島側の歴史をたどってみると、『統治する/される』という関係性があったことが見えてきます。そのことを、火災を機に改めて考えるようになり、これまで見えていた『沖縄』とは違う側面を強く意識するようになったんです。

そこから、いま見ている風景や既知の出来事について視点をずらしたり、他者の記憶やまなざしを加えたりすることで、『いま』を捉えるための新たな回路をつくることにつながるのではないか? という考えに至りました。史実からはこぼれ落ちてしまうものごとを、どのように継承しうるのか。他者のフィルターを通して風景を眺め直したとき、『いま』の捉えかたはどのように変容するのか、といった問いが生まれました」(上地)

モデレーターの上地から、今回のテーマに至るまでの経緯が語られた後、ゲストお二人の活動を共有しながら、「記憶」や「記録」の継承という行為について考えました。

東京の歴史を「写真」から紐解く:佐藤洋一

「戦後の東京はどのような都市空間だったのか?」というテーマをもとに、東京の戦後写真を収集し、調査研究を行う佐藤洋一さん。もともと都市史を専攻されていた佐藤さんは90年代から写真の収集を開始し、戦後の東京の姿を網羅できる包括的な写真アーカイブズを制作するため、活動を続けられているそうです。収集しているのは、主に米軍やアメリカ人個人によって撮影された写真。近年では約9か月間にわたって全米各地の所蔵機関を巡り、調査の旅を実施されたといいます。こうした活動の経緯には、一体どのような背景があるのでしょうか。

「僕が学生の頃はバブルの真っただ中で、東京のまちの表情やかたち、匂いすらも目まぐるしく変わっていく状況がありました。その傍ら、ずっと東京で過ごしてきた祖父母からは、戦後直後のまちに関する話を聞く機会が多くあった。彼らの記憶のよりどころとなっている場所が大きく変わっていく様子を目の当たりにしたことで、戦後の『東京』というまちの姿をあらためて捉え直してみようと思ったことが、きっかけのひとつにあります」(佐藤)

しかし、いざ調べようとしたときに、なかなか体系的な資料が見つからない状況だったという佐藤さん。調べていくうちに、アメリカに戦後日本で撮影された写真や文書、地図などの貴重な資料が多くあることを知り、アメリカでの写真収集をはじめられたといいます。

そこから膨大な数の写真を調査していくうちに、日本とアメリカそれぞれで撮影された写真から「アメリカから見た“Tokyo”と日本人にとっての“東京”の差異も見えてきた」と佐藤さんは話します。

「写真は、実際に『何が写っているのか』ということに加えて、その写真が撮られた背景にはどのような意図があって、どんな行動がなされていたのかという撮影者の行為の記録を読み解いていく手がかりにもなります。視点が違うと、そこに記録されているものも随分と違うことが分かる。まだ見つけられていない潜在的な史料を掘り出し、写真の背景も語れる体系的なアーカイブを公開できれば、さまざまなイメージを見つけ出すこともできるし、戦後日本のイメージがどのように形成されてきたのかを問い直すこともできる。そして私たちの自己認識や歴史認識もきっと深まるはずだと思っています」(佐藤)

想起するための「身体」をつくる:瀬尾夏美

東北を中心に土地の人々の語りと風景の継承に取り組む、アーティストの瀬尾夏美さん。東日本大震災を機に岩手県陸前高田市に移住し、現在は宮城県仙台市を拠点に絵や文章の制作、ワークショップにプロジェクト運営など、さまざまな領域で表現活動を続けています。「震災後に東北へ移り住み、たくさんの人々の語りや、震災によって変わりゆくまちの風景に出会った。それらを記録し、残していく方法はないかと考えるようになったんです」と、活動の経緯を語ります。

「継承していく、というテーマの対象において、私がとくに関心を持っているのは、人々の『語り得ない』もの。人に出会うと必ず『語り』に出合うのですが、さまざまな環境や状況、人間関係のなかで、誰もが『語りづらい』こと、まだ言葉としてあらわれてこない『語り得なさ』を抱えています。そうした、いわゆる“記録”からは取りこぼされ残されていかないもの、でもきっとそこにあったはずの想いや感情、風景の記憶を記述していきたいと考えています」(瀬尾)

そう話す瀬尾さんの活動は、語りを引き出していくために必要な「対話の場づくり」からはじまるといいます。「自分と語り手の関係性のなかで一緒に『物語』を編んでいくような作業」と説明する作品《遠い火|山の終戦》の一端が、ここで語られます。

「震災の経験と併せて、戦争体験の話もしてくださる方に出会うことが多くありました。けれど、自分はそのときの時代背景が分からない。『話を聞く』ことがままならない状態であることに気づいた。そこで実践したのが、彼らの記憶に残る現在の風景を、自分の身体で歩き直すということ。とても単純な行為ですが、その場所に実際に行き想像をめぐらせることで、少しずつ想起できるようになっていくんです」(瀬尾)

個人の語りの背景にある歴史を知り、風景を歩き直し、丁寧に向き合う時間をつくる。そうすることで「話を聞くことのできる身体」をつくっていったという瀬尾さん。その話に通ずるかたちで、映像作家の小森はるかさんとともに制作された《二重のまち/交代地のうたを編む》でのエピソードについても触れられました。

「この作品の発端は、復興工事で陸前高田のまちが嵩上げされ、新しいまちができたこと。土地に住む人々はかつてのまちの痕跡を失ったことで、次第にまちの思い出を語らなくなることがありました。その過去のまちと現在のまちをつなぐ手だてとなる何かをつくろうと思い、未来のまちの物語『二重のまち』を描いた。本作はその物語を、まちに滞在しながら4人の旅人に朗読してもらう、小さな”継承”のはじまりを記録した映像作品です。まちに訪れた旅人たちは、最初はただ目の前に存在する風景しか見えない。けれど、その土地の人と出会い、対話を重ねていくなかで、過去の風景を想起する準備ができていったんです。作品制作が終わり日常に戻った彼らが『まちのレイヤーを想像する身体に変わった』と話していたのが、とても印象的でした」(瀬尾)

「時間」の層を、意識する

それぞれの活動紹介を経て、ディスカッションへと移ります。まず、瀬尾さんのお話を受けて、過去−現在−未来という「時間軸」への意識について話題が挙がりました。

上地(以下、U):瀬尾さんの《二重のまち/交代地のうたを編む》は、2031年という未来の物語を通じ、旅人たちとまちの人のあいだで新たな語りや関係が生まれているのが印象的でした。この「時間軸」に対して瀬尾さんはどのような意識を持たれているのでしょうか。

瀬尾さん(以下、SE):どちらかというと私は、いま「同時代」に生きている人たちの話を聞き、残していくためにどうしていくべきかということに関心を持っています。なので、この作品も同時代的な試みとしてあるんです。被災者/非被災者という、震災に対してそれぞれ違う想いや背景を抱えた彼らが、個人と個人として出会うことができれば、より手触りのある形で互いのことを想像しようとしながら、じっくりと考える時間や語る時間が生まれるはず。いま現在の地点から、まちの「語り」と「風景」を共有していくことで、土地の人と外の人をつなげていくようなことができないか? 語りの往復のあいだに、このまちでの体験を継承できないか? と考え、同時代に生きる彼らをつなげられる道をつくるようなイメージを持っていました。

佐藤さん(以下、SA): 《二重のまち/交代地のうたを編む》は僕も拝見し、とても感動しました。基本的に自分の活動にある時間軸は、「今」と「過去」をどうつなげるかという直線的なもの。けれど、瀬尾さんの作品には、新しく生まれた「上のまち」と、かつてあった「下のまち」というレイヤーがあり、その二つのレイヤーを舞台にした未来の物語がまちの人に語られることで、時間軸が交錯し、いまの私たちを照らし出している。さらに、その物語がその場所で語られる映像を、いまの私たちが観ているという非常に多層的な構造の物語になっていますよね。記憶を継承していくためには時間の層を行き来できるような「物語」としての強度が非常に重要なんだと感じました。

いま目の前にしている対象のなかには、どのような時間が積み重ねられてきたのか。そのレイヤーを意識することが、「見えないものを想像する」「記憶や記録を紡ぐ」ためには重要なのかもしれません。そこから、さらに話が続いていきます。

U:「時間のレイヤーをまなざす」という視点を得る方法として、瀬尾さんは他者から受け取った物語の風景を自身の身体で「歩き直す」ことを通して実践されていました。同様に佐藤さんも、実際に写真が撮影された場所を訪ねて行くということをされていますよね。

SA:そうですね。写真を収集した後の調査として、それらの写真が撮影された場所にカメラを持って行き、同じ焦点距離と構図で同じように撮影する、ということも実践しています。すると、いろんな発見があるんです。たとえばこの構図で視点がこの位置であるということは、きっと石段に座って撮影したのだろうという確信ができる。撮影者の行動背景や興味関心、シチュエーションなどが見えてくるんです。撮影者の視点をなぞりながら想像を重ねていくことは、深い理解のために必要なことだと思います。

「フィクション」がもたらすもの

ディスカッションの後半では、参加者からの質問も交えながら進行していきます。ここで大きなテーマとして語られたのは、継承方法としての「フィクション」の役割について。参加者から挙がった「記憶・記録を継承していくことは、『フィクション』を通すことでしか成し得ないのか?」という質問をもとに、思考をめぐらせていきます。

U:何かを継承していくとき、そこにはいろいろな手法や幅があると思います。佐藤さんのように資料を集め、「事実」を網羅的にアーカイブすることで受け継いでいく方法もあれば、瀬尾さんのように他者の語りを自らの身体に引き寄せ、「フィクション」として別のかたちで表現することも、ひとつの継承のあり方です。お二人はその継承方法において、何か意識されていることはあるのでしょうか。

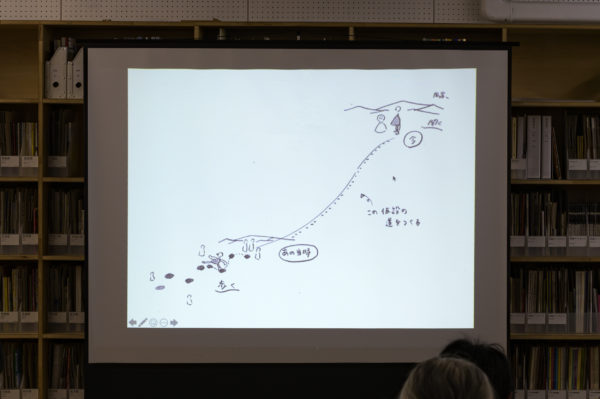

これを受け、瀬尾さんは「どんな作業でもどこかに編集を介するものなので、『フィクション』というものの境界をどこに設定するかにもよりますが…」と前置きしつつ、スライドに自身が描いた図解を映しながら解説していきます。

SE:アーカイブを残していく手法には、大きく分けて2種類の方向性があると思っています。それは、記録を「土地に返す」ことと「抽象度を上げて外に届ける」こと。前者は主に研究や資料保管として土着的に活用され、後者はいわゆるフィクションとして大衆に向かってひらかれていく。どちらもまちの資料を集め、分析推測をするという作業は同じですが、向かっていく方向や範囲が違うんです。私自身は、アーティストという立場で後者の手法を使い、「語り」や「風景」など、その土地固有にあるものの抽象度を上げることで、外部へとつなぐ回路をつくるようなことをしています。

さらに、どちらの方向も重要でありながら一長一短があると話す瀬尾さん。「土地に返しすぎると外部の人が介入しづらくもなりますが、その土地の人が記録物をまなざし続けるなかで自ずと“土地の物語”ができ、コミュニティも強くなっていくし、現物が残る可能性は高くなると思う」といい、こう続けます。

SE:一方で抽象度を上げる方法は、その真逆のことを引き起こします。土地との結びつきは弱くなるけれど、「語り」が変容しフィクショナルであるがゆえに広域に受け入れられやすい。そしてそれは、そのまち固有の物語としてではなく、別の土地の物語にもなり得る。ある出来事や記憶の“痕跡”が残りつづけていく可能性が広がっていきます。

SA:すごく分かります。その話でいうと、僕の活動は「土地を記録に返す」立場ですよね。今お話しされたとおり、土着化しすぎることで外部の人たちが触れにくくなるというのは往々にしてあることです。ときには、死蔵されてしまうこともある。そこはひとつの課題でもあります。

SE:なのでどちらかに完全に振り切るのではなく、分担しながらそのあいだの領域で協働できるような何かをつくれれば良いですよね。私にとっては、アーカイブが形成されていくあいだのプロセスが一番豊かな状況で、実は「フィクション」になるちょっと前の部分が重要なように思っています。《二重のまち/交代地のうたを編む》のプロジェクトも、外からの旅人がまちの人から話を聞き、完全には理解しきれないのだけど、そこで受け渡されたことを、もぞもぞとした心地のなかでゆっくりと自分の身体へ受け入れていく状況があった。そのあいだで起きているようなことが、フィクショナルとリアルな部分のつなぎ目として作用し、多くの人と出会える可能性を持っているような気がしました。

想像を重ねていく

さまざまな変遷を経たまちの風景、自分とは違う背景を抱えた他者の記憶。それらは、どこまでいっても「語り得ない/語り尽くせない」ものを抱え、時間の経過とともに改変されたり、忘れ去られ消えていくものでもあったりします。そうしたものを未来へと残そうとしたとき、私たちはどのようなかたちで継承していくことができるのでしょうか。

人々の「記録」や「記憶」を継承していく佐藤さん、瀬尾さんの実践はそれぞれに違う手法ではありますが、どちらにも共通しているのは、過去から現在、そして未来へと積み重ねられていく“時間のレイヤー”をまなざすこと。そして目の前の対象と丁寧に向き合い、繰り返し想像を重ねていくこと。そうしたものごとへ向かう態度が何よりも大切なのだと、お二人の対話から感じられました。見えないもの、分からないものを前提に抱えながら、その態度を持って多くの“想起の種”を掘り起こし、いま現在という地点につなげ育てていく。何かを継承していくという行為は、そんな風にさまざまなかたちで他者へと受け渡しながら、新たな物語を紡いでいくようなものなのかもしれません。

執筆:花見堂直恵

撮影:齋藤 彰英

運営:NPO法人Art Bridge Institute

Words Binder 2020/Box+Letter

多種多様な形態で、それぞれ異なる目的をもつドキュメントブックを、どのように届ければ手に取ってくれたり、効果的に活用したりしてもらえるのか。アートプロジェクトから生まれた発行物の届け方を研究・開発して生まれた、「言葉」を届けるためのメディアです。